Les pieds sont les parties du corps les plus sollicitées mécaniquement : A l’âge de 78 ans, une personne a parcouru en moyenne 200 000 km. Parmi les problèmes de pied que l’on rencontre fréquemment chez les sportifs, il faut distinguer les blessures aiguës des douleurs qui s’aggravent lentement. Plus le sportif est actif, plus le diagnostic doit être généreux et rapide afin de pouvoir, le cas échéant, poser rapidement une indication opératoire. Lors du traitement, un schéma clair doit être élaboré, précisant le type et la durée de l’immobilisation, la charge et l’activité, l’étendue de l’analgésie et la prophylaxie de la thrombose, ainsi que la fréquence des contrôles de suivi. Au plus tard en cas d’évolution retardée, un diagnostic d’imagerie plus poussé doit être effectué.

Sous nos latitudes, le désir d’activité physique, en particulier pendant les loisirs, a fortement augmenté ces dernières années. L’activité physique ou sportive accrue est aujourd’hui de plus en plus pratiquée par les personnes âgées. L’exigence d’un bon fonctionnement de l’appareil locomoteur, même à un âge avancé, augmente, surtout si l’on se sent mentalement en forme. Il existe donc un décalage entre le vieillissement de l’appareil locomoteur et les exigences en matière de résistance. Le pied est la partie du corps la plus sollicitée mécaniquement au cours de la vie. Il est important que chaque personne ou patient prenne conscience en premier lieu de ce que le pied accomplit au cours de sa vie. En marchant, une personne fait environ 10 000 pas par jour, ce qui correspond à environ 7 km. Ainsi, à environ 78 ans, une personne a parcouru une distance de 200 000 km. Chez les individus très sportifs, ce chiffre est encore beaucoup plus élevé. Cette charge sur les pieds s’accumule chaque jour et, à l’instar d’un pneu de voiture qui est “usé” après des années d’usure, les pieds seront un jour “usés”.

Blessures aiguës les plus fréquentes aux pieds

Parmi les problèmes de pied rencontrés dans le sport, on distingue les blessures aiguës et les blessures ou pathologies à évolution lente. Dans le cas des blessures aiguës, un accident en est généralement la cause. On distingue par exemple les lésions anatomiques des lésions osseuses (généralement une fracture), les lésions ostéochondrales et les lésions ligamentaires ou tendineuses. Parmi les lésions osseuses autour du pied, la fracture de la malléole reste la plus fréquente, suivie par les fractures de la ligne articulaire de Lisfranc avec des fractures de la base du métatarse V ou une lésion de l’articulation métatarso-phalangienne (MTP). Les lésions ostéochondrales touchent le plus souvent l’articulation supérieure de la cheville (OSG), l’articulation MTP-I arrivant en deuxième position. L’OSG est également en tête des lésions ligamentaires, suivies par les lésions capsulo-ligamentaires sur la ligne articulaire de Lisfranc et autour des articulations MTP. La lésion du tendon d’Achille reste la lésion tendineuse la plus fréquente au pied, probablement suivie par la lésion du tendon péronier. Les lésions capsulo-ligamentaires de la ligne articulaire de Lisfranc et la lésion du tibial antérieur sont les plus souvent manquées, mais la lésion du tibial postérieur l’est moins .

En cas de suspicion clinique de ces lésions, l’imagerie par IRM doit être réalisée le plus rapidement possible, avec une présentation appropriée au spécialiste si le diagnostic est confirmé (Fig. 1). Les symptômes des lésions plus aiguës sont toujours similaires à ceux d’une inflammation classique avec tumeur, dolor, rubor, calor ou functio laesa.

Causes les plus fréquentes des douleurs à évolution lente

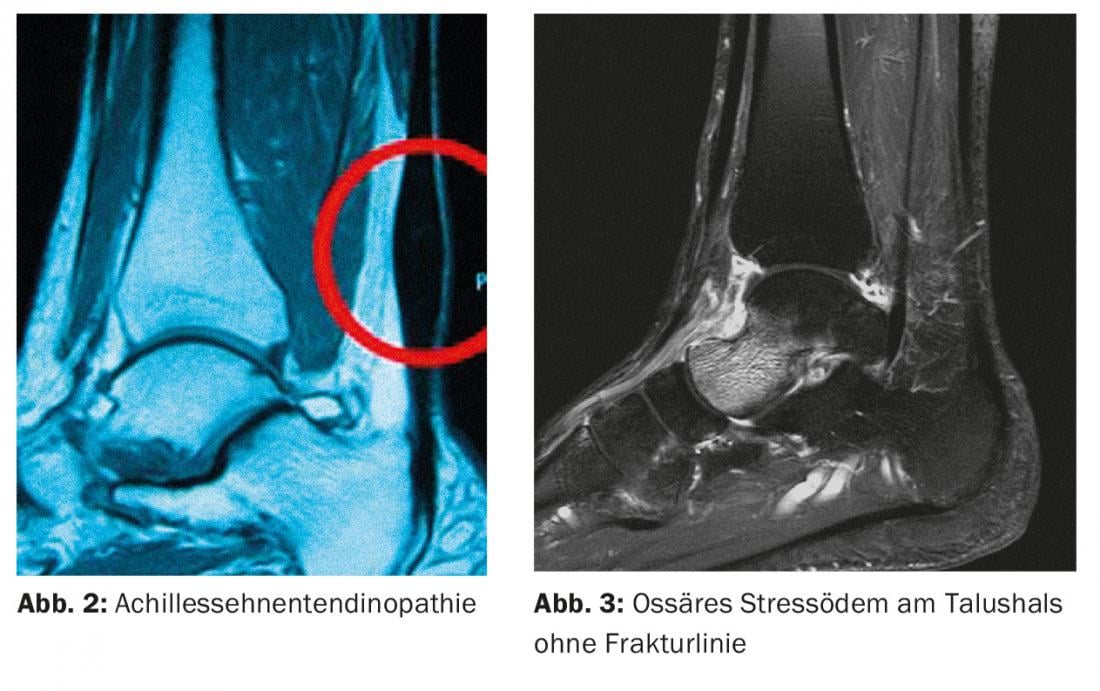

L’apparition de douleurs soudaines ou s’aggravant lentement sans traumatisme est plus fréquente chez les sportifs que les blessures aiguës. Pour ces affections de longue durée, les diagnostics différentiels les plus courants devraient être familiers au médecin traitant. Dans le cas des os, il s’agit de la réaction de stress osseux, souvent appelée radiologiquement fracture de stress. Pour les tendons, il s’agit de la tendinite ou de la tendinopathie, qui est principalement dégénérative et due à des microlésions. (Fig. 2). Les douleurs articulaires sont le plus souvent déclenchées par une instabilité de l’articulation, une lésion ostéochondrale ou ce que l’on appelle une arthropathie, par exemple une réaction mécanique de surcharge, une arthrose débutante ou activée ou encore le début ou la poussée d’une affection rhumatismale.

Anamnèse, examen clinique et imagerie médicale

Les symptômes, les examens et les formes de traitement décrits ci-dessous s’appliquent aussi bien aux blessures aiguës qu’aux autres pathologies. Le motif de consultation le plus fréquent reste la douleur, plus rarement une fonction limitée ou même une déformation avec modification de la démarche. En cas de clinique non spécifique, l’anamnèse est importante pour déterminer le mécanisme et l’application de la force. Il faut tenir compte de la qualité osseuse du patient, de son âge et également des blessures antérieures. Ces données donnent déjà une indication claire des structures potentiellement lésées.

Lors de l’examen clinique, l’un des objectifs est d’associer la douleur à une structure anatomique. Il est maintenant possible de poser un diagnostic de suspicion. Toutefois, la plupart du temps, un diagnostic plus approfondi est nécessaire en cas de blessure au pied ou d’évolution prolongée de la douleur. Celle-ci peut déjà être effectuée de manière primaire ou, si l’évolution n’est pas satisfaisante, de manière secondaire malgré le traitement commencé.

Pour la cheville, il faut au moins une radiographie de l’OSG ap et latérale, et pour les lésions du métatarse, une radiographie conventionnelle du pied dp/ oblique/latérale. Si cela ne permet pas de confirmer le diagnostic, il peut être utile d’orienter le patient vers un spécialiste du pied. Celui-ci prescrira généralement en premier lieu une IRM de l’arrière ou de l’avant-pied. Une tomodensitométrie supplémentaire, voire une tomographie au spectromètre, n’est utilisée qu’en cas de suspicion claire de lésion osseuse ou d’affection articulaire. Les examinateurs habitués aux ultrasons peuvent souvent éviter un examen plus approfondi par IRM ou scanner.

Définition précise de la charge

Dans la mesure du possible, un schéma clair doit être élaboré pour le traitement de la blessure. Celui-ci doit répondre à des questions telles que le type et la durée de l’immobilisation, la charge et l’activité, l’étendue de l’analgésie et la prophylaxie de la thrombose, ainsi que la fréquence des contrôles de suivi. En cas d’incertitude, il peut également être utile à ce stade de demander brièvement des informations à un spécialiste, voire d’adresser le patient.

Le traitement des sportifs actifs, voire des sportifs professionnels, n’est en principe pas différent de celui des non-sportifs. En principe, cependant :

- Plus le sportif est actif, plus le diagnostic doit être généreux et rapide afin de pouvoir, le cas échéant, poser rapidement l’indication d’une opération.

- Plus la compliance du patient est bonne, plus le traitement postopératoire doit être envisagé de manière fonctionnelle.

- Plus un sport est pratiqué de manière professionnelle, plus le sportif bénéficie d’une physiothérapie concomitante et d’un suivi étroit.

Pour les sportifs professionnels, l’incapacité de travail doit également être définie régulièrement. Par la suite, les athlètes ont souvent besoin de plus d’explications et d’une montée en charge mieux définie.

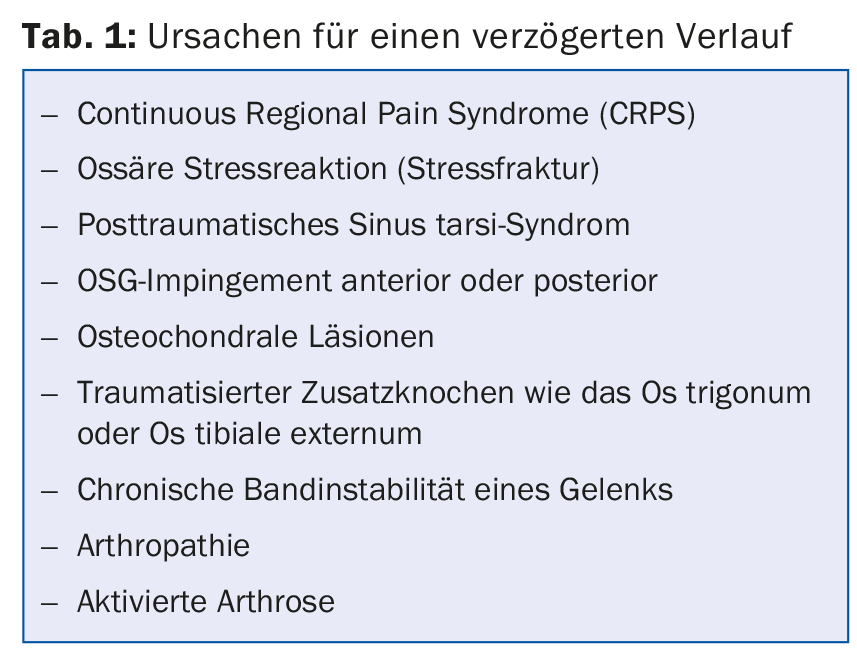

Que faire en cas d’évolution retardée ?

Dans le meilleur des cas, une blessure guérit au bout de quelques semaines. Le médecin accompagnateur doit pouvoir identifier les raisons et les signes d’une évolution retardée. Elles peuvent également être décrites comme des complications post-traumatiques (tableau 1). Au plus tard en cas d’évolution retardée, un diagnostic d’imagerie plus poussé doit être réalisé. La plupart des diagnostics causaux peuvent faire l’objet d’un traitement conservateur primaire. Si les connaissances sur ces diagnostics sont insuffisantes, il est certainement judicieux d’adresser le patient à un spécialiste, souvent simplement parce qu’il est déstabilisé par l’évolution retardée. En cas d’évolution retardée, il est d’autant plus important de suivre le patient de près et de l’accompagner de conseils et d’actions. Si le médecin traitant remarque que les actes et les renseignements fournis ne satisfont pas entièrement le patient, il est justifié de l’adresser à un spécialiste.

Les pronostics sur l’évolution ou le résultat final ne sont possibles qu’au cas par cas. Par exemple, un œdème osseux peut durer de quelques semaines à quelques mois. Plus il est aigu et puissant à l’imagerie, plus il est probable qu’il soit symptomatique (Fig. 3). Cependant, il existe plus souvent des œdèmes osseux asymptomatiques au niveau du pied sur des sites de charge physiologique, en particulier chez les sportifs actifs. En conséquence, les déclarations sur l’importance de l’œdème doivent être prudentes.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2016 ; 11(4) : 16-18