Les patients atteints d’une maladie coronarienne (MC) stable et chez qui une revascularisation est indiquée ont un avantage de survie après un pontage coronarien. Les greffons artériels doivent être utilisés en priorité pour la revascularisation. Chez les patients souffrant d’une maladie coronarienne stable, il n’existe pas encore de preuve de la supériorité d’une réduction de la mortalité en cas d’association d’une intervention percutanée (ICP) et d’un traitement médicamenteux optimal par rapport à un traitement médicamenteux optimal seul. En cas de situation stable et d’anatomie coronaire complexe, aucune PCI ad hoc ne doit être réalisée sans un diagnostic fonctionnel cardiaque suffisant et une information du patient. Il devrait toujours y avoir une évaluation interdisciplinaire. Les patients ne doivent pas être évalués uniquement à l’aide de systèmes de scoring, mais aussi par l’anamnèse, l’examen physique (état général) et l’attention portée aux maladies supplémentaires qui ne sont pas prises en compte dans le système de scoring primaire.

Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans le monde occidental. Il s’agit notamment de la cardiopathie ischémique, le plus souvent due à une maladie coronarienne (MC) avec des lésions d’athérosclérose des artères coronaires. En bref, elle est divisée en une forme stable et une forme instable.

La forme instable comprend le syndrome coronarien aigu (SCA, infarctus du myocarde avec ou sans élévation du segment ST à l’ECG). L’AC stable est typiquement due à une plaque dure, riche en collagène, qui entraîne une angine de poitrine stable réversible à partir d’environ 70% de rétrécissement de la lumière dans des conditions de demande en oxygène accrue. En revanche, dans le cas du SCA, le flux sanguin est réduit de manière critique en cas de sténose de très haut niveau ou d’occlusion aiguë par la rupture de plaques molles riches en lipides. De même, les patients atteints de SCA présentent régulièrement moins de vaisseaux atteints avec moins de sténoses et d’occlusions, donc une moins bonne collatéralisation [1]. Les recommandations thérapeutiques varient en fonction de la situation de départ.

Actuellement, pas d’avantage de survie avec l’ACTP par rapport aux médicaments

Chez les patients atteints de SCA, il est généralement admis que la revascularisation coronaire réduit le risque de décès et d’infarctus du myocarde [2]. Chez les patients souffrant d’une coronaropathie stable nécessitant une intervention, il a été démontré jusqu’à présent qu’en général, un pontage aortocoronarien (PAC) présentait un net avantage de survie pour ces patients [3], sachant que lors de l’opération PAC, on utilise principalement des greffons artériels pour la revascularisation et que l’artère mammaire interne doit être prélevée squelettique [4,5]. En cas de maladie multiviscérale, la revascularisation chirurgicale complète est supérieure à la revascularisation chirurgicale de la seule artère coronaire causale (“culprit artery”) en termes de survie globale et de délai avant une réintervention [6].

L’angioplastie coronaire transluminale percutanée (ACTP) avec stent ne permet pas encore d’obtenir un avantage significatif en termes de survie par rapport au traitement médicamenteux [7]. Les résultats des études COURAGE et BARI 2D ont montré que les patients atteints d’une coronaropathie stable et présentant une charge athérosclérotique et ischémique comparable présentaient un risque similaire de décès et d’infarctus du myocarde après PTCA et stent et traitement médicamenteux optimal, par rapport au traitement médicamenteux optimal seul [8,9]. Cela pourrait changer avec l’utilisation des stents enduits les plus récents, mais il n’y a pas encore de résultats concluants à long terme [10]. L’étude RITA 2, entre autres, a confirmé que les symptômes de la maladie coronarienne pouvaient être améliorés par une ACTP et que la qualité de vie s’en trouvait également améliorée [11,12].

Nouvelle étude ISCHEMIA

Dans toutes les études menées jusqu’à présent, les patients atteints de coronaropathie stable n’ont été affectés aux différents groupes de traitement qu’après avoir subi un cathétérisme cardiaque diagnostique. C’est pourquoi un essai clinique mondial (ISCHEMIA) vient d’être lancé, qui inclura 8000 patients dans 400 centres [13]. Dans cette étude, les patients atteints d’une coronaropathie stable sont pour la première fois randomisés dans l’un des groupes avant le cathétérisme cardiaque, ce qui permet d’évaluer le traitement optimal (“médicament + stent” contre “médicament seul”).

Guidelines actuelles

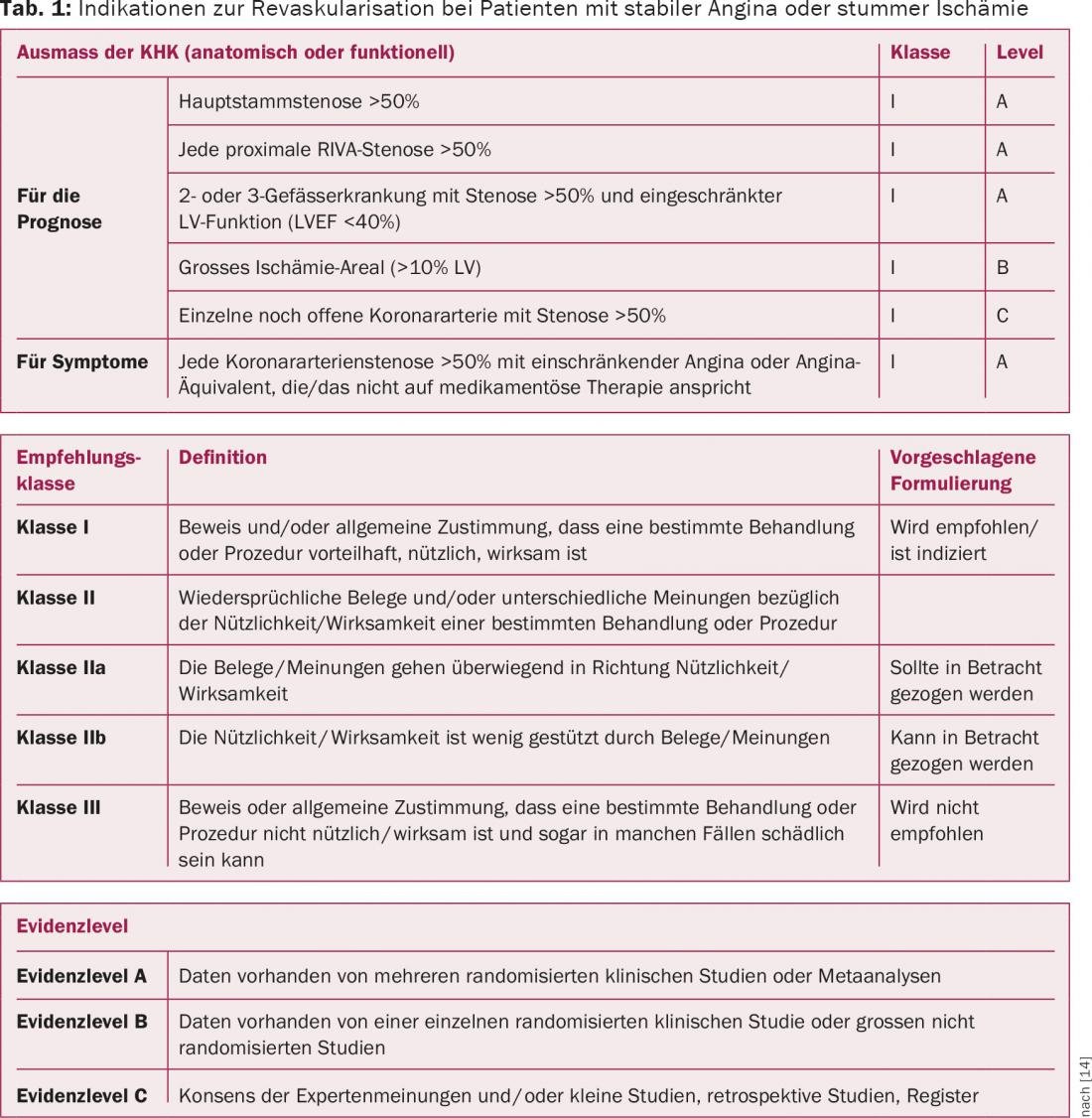

Les directives européennes actuelles de 2014 recommandent une revascularisation myocardique pour les patients atteints de coronaropathie stable qui restent symptomatiques malgré un traitement médicamenteux optimal et qui présentent une sténose de l’artère coronaire de plus de 50 % (tableau 1) [14]. En outre, la revascularisation est recommandée chez les patients asymptomatiques afin d’améliorer le pronostic s’ils présentent une sténose du tronc principal ou de l’artère interventriculaire antérieure proximale (RIVA) supérieure à 50%, une maladie bi- ou trivasculaire avec une sténose supérieure à 50% et une FEVG simultanée inférieure à 40%, une artère coronaire ouverte unique avec une sténose supérieure à 50% ou une zone d’ischémie importante supérieure à 10% du ventricule gauche.

Quand une PCI ad hoc est-elle indiquée ?

Même si les indications de revascularisation coronaire semblent donc claires, le type de revascularisation peut être discuté. Dans le cas d’une coronaropathie stable, le diagnostic est actuellement principalement confirmé par une angiographie coronaire. Si une intervention, appelée PCI ad hoc, est réalisée simultanément pendant cette angiographie diagnostique, elle n’est justifiée qu’après une information préalable suffisante du patient et un diagnostic cardiaque complet, y compris une évaluation fonctionnelle du cœur (éventuellement des tests de stress, éventuellement une mesure de la réserve fractionnelle de flux en cas de sténose coronaire modérée, un diagnostic de viabilité en cas de mauvaise fonction ventriculaire gauche) [14].

Les patients présentant une coronaropathie stable et une pathologie coronarienne complexe, y compris des lésions du tronc principal ou une sténose proximale de la RIVA et une maladie coronarienne à trois vaisseaux, ne doivent généralement pas être traités au cas par cas, mais doivent d’abord être discutés au sein de la HeartTeam. L’équipe cardiaque doit être composée au minimum de cardiologues interventionnels, de chirurgiens cardiaques et de cardiologues non interventionnels [14].

En revanche, dans la situation aiguë, une intervention ad hoc de la lésion coupable (“culprit lesion”) est indiquée sans discussion préalable au sein de la HeartTeam ; les paramètres correspondants sont une ischémie progressive, une instabilité hémodynamique, un œdème pulmonaire, une arythmie ventriculaire récurrente ou une occlusion complète de l’artère coronaire responsable.

Score SYNTAX et EuroSCORE

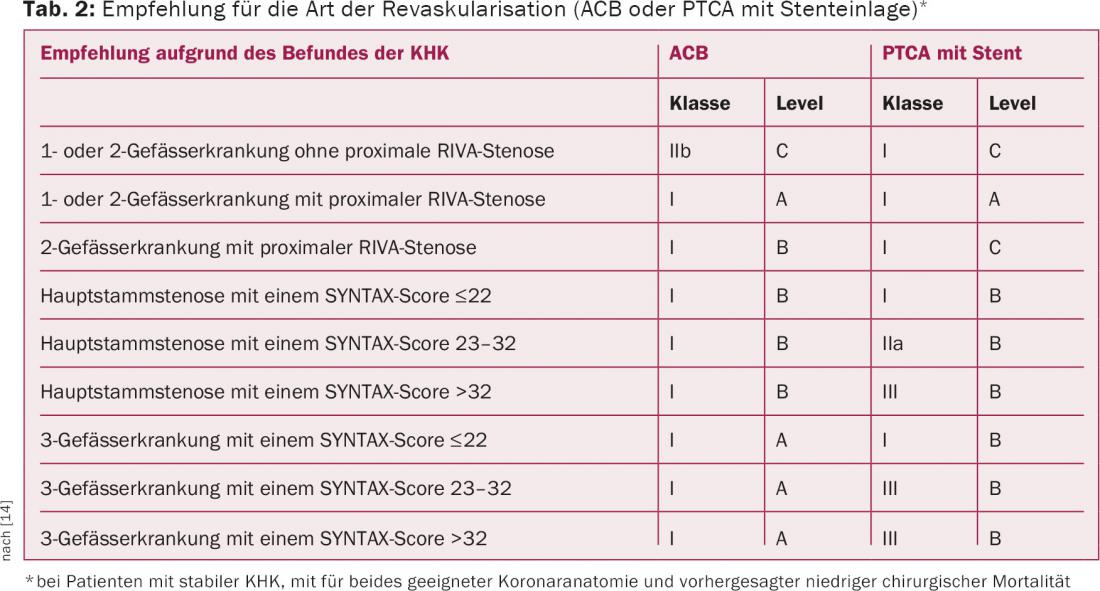

Selon les résultats de l’angiographie coronaire, il existe ensuite une indication opératoire claire pour la coronaropathie stable en cas de sténose RIVA proximale de haut grade, de sténose du tronc principal ou de maladie des trois vaisseaux et de faible risque opératoire simultané (tab. 2). Le score SYNTAX est disponible pour l’ACTP [15]. Il permet de prédire la mortalité à long terme chez les patients atteints de maladies complexes des trois vaisseaux ou de sténoses du tronc principal gauche. Le score SYNTAX est composé d’une combinaison de conditions anatomiques des vaisseaux coronaires et évalue la complexité de la maladie coronarienne. Un score SYNTAX >22 favorise une opération ACB, un score SYNTAX ≤22 une PTCA. Il s’agit d’indications conformes aux directives, à savoir une maladie uni- ou bifurquée avec ou sans sténose proximale RIVA, une sténose du tronc principal avec un faible score SYNTAX et une maladie trigéminale avec un faible score SYNTAX (tableau 2) [14]. Pour déterminer le risque opératoire dans le cadre de la chirurgie des ACB, le principal outil utilisé en Europe est l’EuroSCORE II [16].

Décision thérapeutique : plus qu’une évaluation du score

Ces scores ne permettent toutefois que d’évaluer le risque statistique, mais ne peuvent pas prédire les événements futurs qui se produiront réellement chez chaque patient. Il est indispensable d’évaluer la situation globale, l’état général avec une évaluation directe du patient par l’anamnèse et l’examen physique, ainsi que l’évaluation conjointe des pathologies complémentaires qui ne sont pas prises en compte dans le système de scoring primaire.

En tenant compte du rapport bénéfice/risque, la décision de traitement doit être prise en pondérant les risques potentiels pour le patient : Il s’agit notamment de la mort périprocédurale, de l’infarctus du myocarde, de l’accident vasculaire cérébral, de la qualité de vie et de la survie à long terme, ainsi que des revascularisations répétées. D’autres critères importants sont l’anatomie coronaire, l’âge, les pathologies et maladies associées, ainsi que l’opinion et les préférences du patient. L’exigence éthique doit être d’informer le patient de manière impartiale, transparente et complète sur les différentes et alternatives thérapeutiques possibles, avec leurs avantages et inconvénients, et de lui laisser suffisamment de temps pour prendre sa décision (plusieurs jours entre le diagnostic et le traitement).

Littérature :

- Agewall S : Acute and stable coronary heart disease : different risk factors. Eur Heart J 2008 ; 29 : 1927-1929.

- Fox KA, et al : Résultat à long terme d’une stratégie invasive de routine versus sélective chez les patients atteints de syndrome coronarien aigu sans élévation du segment ST : méta-analyse des données individuelles des patients. Am J Coll Cardiol 2010 ; 55 : 2435-2445.

- Yusuf S, et al : Effect of coronary artery bypass graft surgery on survival : overview of 10-year results from randomised trials by the Coronary Artery Bypass Graft Surgery Trialists Collaboration. Lancet 1994 ; 344 : 563-570.

- Locker C, et al : Multiple arterial grafts improve late survival of patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Circulation 2012 ; 126 : 1023-1030.

- Ali E, et al. : Une artère thoracique interne gauche squelettisée ou pédiculée donne-t-elle le meilleur greffon ? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2010 ; 10(1) : 97-104.

- Habib RH, et al : CABG versus PCI. J Am Coll Cardiol 2015 ; 66(13) : 1417-1427.

- Stergiopoulos K, et al : Implantation initiale d’un stent coronaire avec traitement médical vs traitement médical seul pour une maladie coronarienne stable : méta-analyse des essais contrôlés randomisés. Arch Intern Med 2012 ; 172 : 312-319.

- Boden WE, et al : Traitement médical optimal avec ou sans ICP pour les maladies coronariennes stables. N Engl J Med 2007 ; 356 : 1503-1516.

- Chaitman BR, et al : The bypass angioplasty revascularization investigation 2 diabetes randomized trial of different treatment strategies in type 2 diabetes mellitus with stable ischemic heart disease : impact of treatment strategy on cardiac mortality and myocardial infarction. Circulation 2009 ; 120(25) : 2529-2540.

- Hlatky MA, et al : Impact des stents à élution de médicament sur l’efficacité comparative du pontage coronarien et de l’intervention coronarienne percutanée. Am Heart J 2015 ; 169(1) : 149-154.

- Henderson RA, et al : Résultat à sept ans de l’essai RITA-2 : angioplastie coronaire versus traitement médical. J Am Coll Cardiol 2003 ; 42(7) : 1161-1170.

- Pocock SJ, et al : Qualité de vie après angioplastie coronaire ou traitement médical continu de l’angine : suivi de trois ans dans l’étude RITA-2. Intervention randomisée pour le traitement de l’angine. J Am Coll Cardiol 2000 ; 35(4) : 907-914.

- www.ischemiatrial.org

- Windecker S, et al : 2014 ESC/EACTS guidelines on myocardial revascularisation. Eur Heart J 2014 ; 35 : 2541-2619.

- Mohr FW, et al : Pontage coronarien par greffe vs intervention coronarienne percutanée chez les patients atteints de maladie des 3 vaisseaux et de coronaropathie gauche principale : suivi à 5 ans de l’essai clinique randomisé SYNTAX. Lancet 2013 ; 381(9867) : 629-638. www.syntaxscore.com

- Nashef SA, et al : EuroSCORE II. Eur J Cardiothorac Surg 2012 ; 41(4) : 734-744.

CARDIOVASC 2015 ; 14(6) : 9-13