A Bâle, des experts de différents domaines de la dermatologie et de l’allergologie ont discuté, entre autres, des nouveautés dans la classification et le traitement de l’urticaire, des méthodes de test modernes dans le domaine des allergies alimentaires médiées par les IgE et des difficultés dans l’anamnèse exacte des réactions hypersensibles aux médicaments.

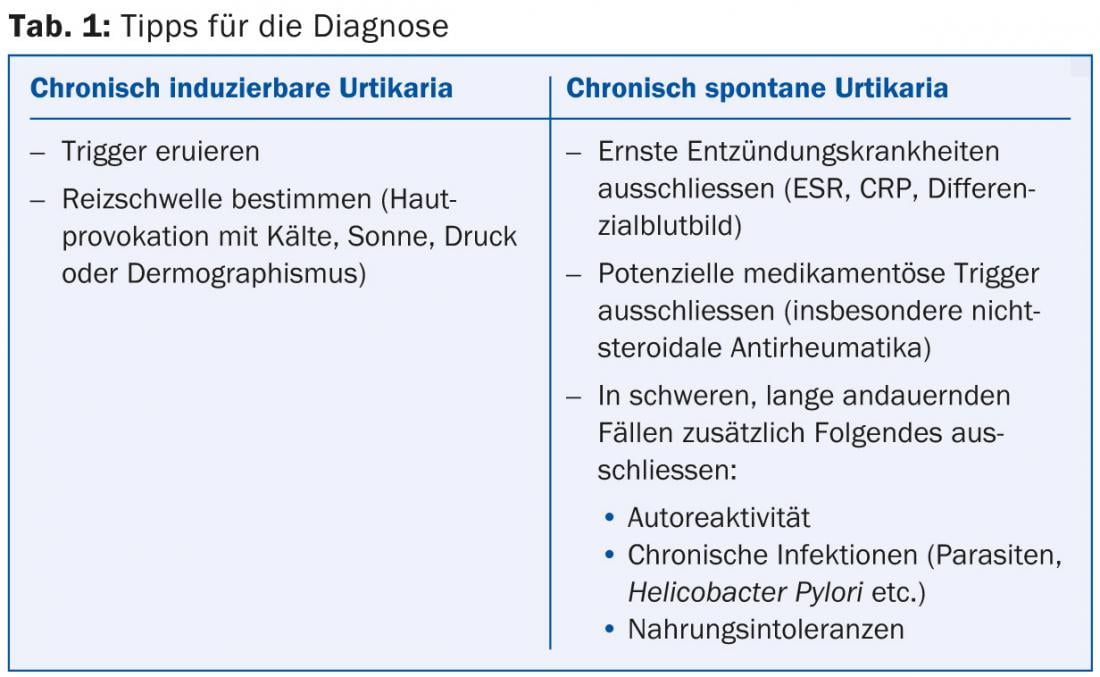

Kathrin Scherer Hofmeier, PD, du service d’allergologie de l’Hôpital universitaire de Bâle, a commencé par parler de l’urticaire et de l’angio-œdème. Jusqu’à présent, on distinguait l’urticaire spontanée, avec ses deux sous-formes aiguë et chronique, de l’urticaire d’origine physique (par exemple solaire, liée au froid, etc.) et d’autres types d’urticaire comme la forme cholinergique. La quatrième réunion de consensus international sur ce sujet, qui s’est tenue en novembre 2012, a proposé une simplification de la classification : Désormais, l’urticaire aiguë d’une durée de max. six semaines de l’urticaire chronique, qui peut être spontanée ou inductible, ce qui rend le terme “urticaire chronique idiopathique” superflu. Le type inductible comprend les causes physiques, cholinergiques, de contact ou aquagènes [1]. Les voies de diagnostic de l’urticaire chronique spontanée et de l’urticaire chronique inductible sont présentées dans le tableau 1.

Sur le plan thérapeutique, l’objectif dans les deux formes (avec ou sans angio-œdème) est de contrôler les symptômes dans une large mesure. Contrairement aux directives précédentes, le nouvel algorithme de traitement ne contient pas d’antagonistes H2, de dapsone, de sédatifs ou un mélange de différents antihistaminiques (Fig. 1).

Allergie alimentaire

Selon le Dr Peter A. Eng de l’hôpital cantonal d’Aarau et de Lucerne, les intolérances alimentaires peuvent être classées en formes immunologiques et non immunologiques, les premières comprenant le type immédiat médié par les IgE, qui était le sujet principal de l’exposé. “La pathogenèse peut être causée par le contact de l’allergène avec la muqueuse gastro-intestinale ou, en premier lieu, par une sensibilisation aux allergènes inhalés (par ex. le pollen) et, en second lieu seulement, aux aliments”, explique le Dr Eng. “Les réactions immédiates (<2 heures) sont fréquentes après un test de provocation alimentaire positif : Elles comprennent de l’urticaire, des symptômes gastro-intestinaux, respiratoires et, dans de rares cas, cardiovasculaires. La grande majorité des réactions sont cutanées”.

La procédure de diagnostic en cas de suspicion d’allergie alimentaire est la suivante

- l’anamnèse minutieuse

- Tests cutanés/diagnostic in vitro

- dans des cas spécifiques, un test de provocation.

“En ce qui concerne le second point, il faut savoir que le prick-test cutané exige de l’expérience de la part du médecin traitant. De plus, il nécessite toujours une peau intacte et est difficile à réaliser chez les jeunes enfants. Les résultats immédiats et le faible coût constituent un avantage. Parmi les points positifs du diagnostic in vitro, on peut citer le fait qu’il n’est pas influencé par les médicaments, qu’il ne nécessite pas de coopération et qu’il est indépendant de l’état de la peau. L’inconvénient est le prix élevé”, a résumé le Dr Eng.

“Dans tous les cas, les résultats des tests doivent être mis en relation avec l’anamnèse et les résultats cliniques. En outre, une sensibilisation ne signifie pas nécessairement une allergie. Ce n’est que lorsque le lien avec les symptômes allergiques est clair qu’une éviction de l’allergène et une réévaluation ultérieure après 6 à 12 mois sont nécessaires”.

De nouvelles méthodes de diagnostic

Dans le domaine des réactions croisées, de nouvelles méthodes de diagnostic sont en cours de développement : avec le diagnostic moléculaire spécifique basé sur les composants, on teste plus d’une centaine de composants allergènes purifiés ou recombinés à partir de matières premières biologiques dans un dosage multi-immunologique sur micropuce. Les avantages sont la précision (meilleure distinction allergie – réaction croisée immunologique), le meilleur pronostic (évolution ou persistance, sévérité des symptômes allergiques) et les tests de provocation qui peuvent ainsi être évités dans certains cas.

Ce qui est difficile, c’est la composition de la centaine de composants allergènes. Les besoins varient selon les régions géographiques. “Les composants individuels du cafard, par exemple, sont moins intéressants en Suisse”, a expliqué le Dr Eng. En outre, l’évaluation de la sensibilité, de la spécificité et des points de coupure des composants allergènes individuels fait encore défaut. En outre, des questions de praticabilité subsistent : il est possible que l’afflux de données soit plus déroutant qu’utile. C’est pourquoi le test ne doit être prescrit que par des allergologues qui ont une connaissance précise des propriétés et de la signification des différents composants de l’allergène testé.

Allergie aux médicaments

“La gestion des réactions hypersensibles aux médicaments fait partie de la discipline reine de l’allergologie”, explique le professeur Andreas J. Bircher, président du cours et chef du service d’allergologie de l’Hôpital universitaire de Bâle. Il convient tout d’abord de distinguer les maladies liées à la dose (“augmentées”, type A) et -indépendantes (“bizarre”, type B) Formes.

Dans le type A, les effets secondaires en question sont directement liés aux effets pharmacologiques des médicaments, c’est-à-dire qu’ils sont en partie prévisibles : par exemple, des saignements en cas de surdosage d’anticoagulants ou des atrophies cutanées en cas d’utilisation prolongée de corticostéroïdes.

Dans le cas du type B, seules les personnes sensibilisées ou hypersensibles réagissent, la dose jouant un rôle mineur, l’effet n’est donc pas directement lié à l’action du médicament. C’est pourquoi cette forme est imprévisible : par exemple, un exanthème en cas de prise d’antibiotiques ou une urticaire en cas de médicaments analgésiques.

Que faut-il prendre en compte ?

Les cinq points suivants sont importants dans l’approche d’une réaction médicamenteuse hypersensible :

- décrire l’orphologie aussi précisément que possible : manifestation clinique (analyse des lésions, distribution, évolution, etc.), éventuellement histologie

- Recueillir les antécédents médicaux actuels et passés de manière aussi complète que possible

- Suivre la chronologie aussi précisément que possible

- Faire un diagnostic clinique approprié (tenir compte des diagnostics différentiels)

- En outre, si nécessaire, formuler une hypothèse pathogénique précise (choisir et interpréter des tests adéquats et pertinents).

“Le recueil des antécédents médicaux, en particulier, est difficile car ils se présentent généralement de manière extrêmement instable : Les souvenirs du patient concernant les symptômes et les épisodes de maladie passés peuvent être incohérents, incomplets, voire erronés. Des incidents similaires séparés sont présentés comme des faits généraux mélangés [2].

La reconstitution mentale des médicaments ingérés présente donc des difficultés, car certains noms de médicaments sont généralisés ou confondus. Par exemple, le patient parle généralement de péniciline s’il prend un antibiotique quelconque, ou d’aspirine s’il utilise un analgésique quelconque”, explique le professeur Bircher.

Causes et signes de danger

Les médicaments qui entraînent souvent des effets secondaires médicamenteux sont les antibiotiques et les anti-infectieux, mais aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les analgésiques (principalement la pseudo-allergie, rarement l’exanthème, la photoallergie), les anticonvulsivants et les antihypertenseurs. En conclusion, le professeur Bircher a résumé les principaux signes de danger que le médecin traitant devrait dans tous les cas percevoir comme alarmants (tableau 2).

Source : 8e cours de dermato-allergologie de la SSDP, 18 octobre 2013, Bâle

Littérature :

- Maurer M, et al : Révisions des lignes directrices internationales sur le diagnostic et le traitement de l’urticaire chronique. JDDG 2013 ; 11(10) : 971-978. Article publié pour la première fois en ligne : 19 Août 2013. DOI : 10.1111/ddg.12194.

- Barsky AJ : Forgetting, fabricating, and telescoping : the instability of the medical history. Arch Intern Med 2002 ; 162 : 981-984.

Pratique de la dermatologie 2013 ; 23(6) : 21-24