Les symptômes du trouble de stress post-traumatique (PTSD) et leurs manifestations sont très variables, et les troubles comorbides fréquents. Les crises de la vie ou les petits stress peuvent réactiver des traumatismes antérieurs, mais ne provoquent pas eux-mêmes de PTSD. De nombreuses maladies mentales, notamment les addictions, peuvent masquer un PTSD. Le PTSD peut également passer inaperçu en cas de traumatisme ancien, de syndrome douloureux chronique, de comportement méfiant et hostile ou de maladie organique grave. Le processus thérapeutique comprend trois phases : Stabilisation, y compris l’établissement d’une sécurité extérieure et l’implication de l’environnement social, exposition au traumatisme et réintégration, y compris une stabilisation et une réévaluation supplémentaires. Le traitement du traumatisme est généralement suivi d’un long processus d’accompagnement, de réorientation et de réintégration sociale.

Le trouble de stress post-traumatique (PTSD) est complexe en termes de symptômes et de restrictions qui en résultent dans le contexte de vie bio-psycho-social. Il est également parfois difficile de la distinguer d’autres maladies mentales, notamment du trouble de la personnalité borderline. Le PTSD est la conséquence possible d’un ou plusieurs événements stressants qui entraîneraient un désespoir prononcé chez presque tout le monde.

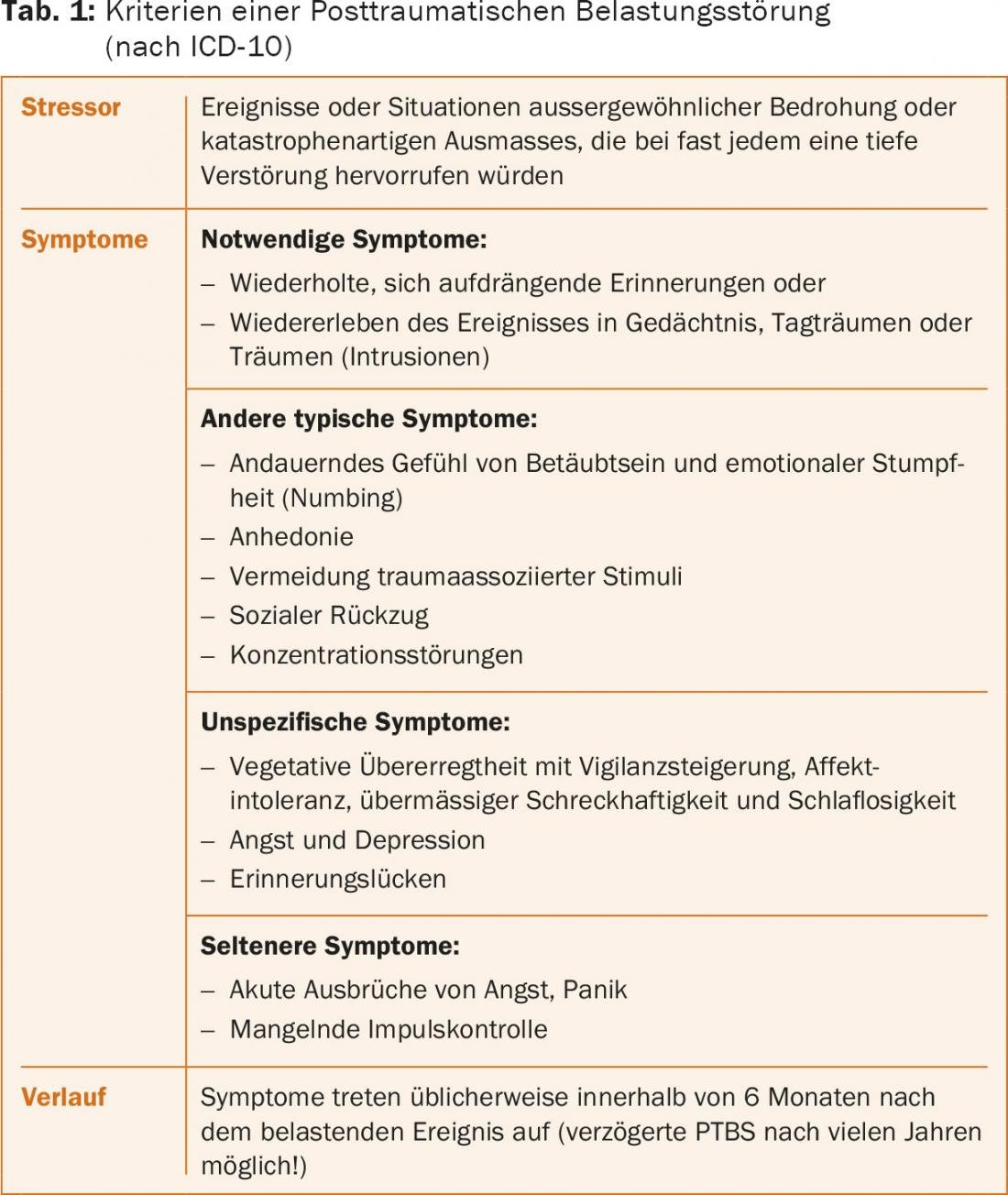

Dès la première moitié du XXe siècle, les symptômes correspondants ont été observés chez les victimes de graves accidents ferroviaires, les soldats des deux guerres mondiales et les survivants de l’Holocauste. Dans les descriptions systématiques, on trouve les symptômes typiques que nous considérons aujourd’hui encore comme des réactions caractéristiques aux expériences traumatiques : pensées et souvenirs envahissants et pesants du traumatisme, reviviscence des événements dans la mémoire, dans les rêves éveillés ou les rêves (intrusions), comportement d’évitement, engourdissement émotionnel avec manque d’intérêt ou aliénation des autres personnes (tab. 1) [1–3].

Épidémiologie

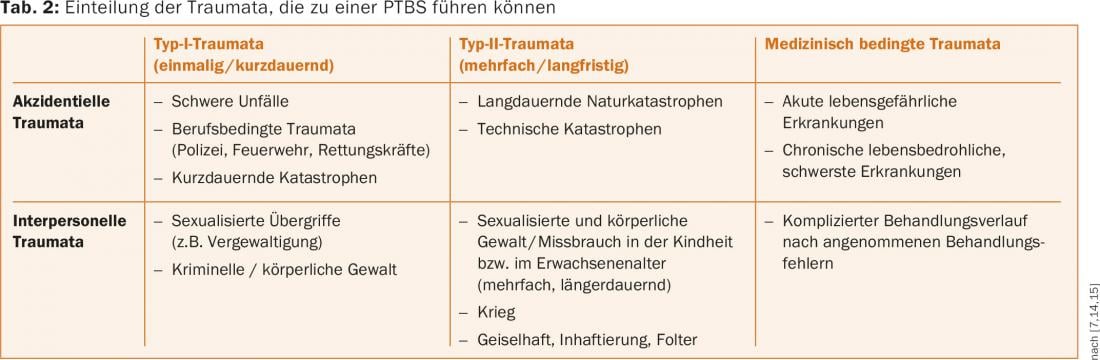

Pour le PTSD, on estime que la prévalence à vie est de 1 à 7% [3]. Les différentes données sont dues à des différences méthodologiques, mais aussi à la fréquence des événements traumatiques dans différents pays et au nombre élevé de cas non déclarés. En outre, la prévalence du PTSD est étroitement liée à la nature de l’événement, mais n’est pas linéaire. Il n’existe aucune indication d’un seuil à partir duquel il est très probable qu’un trouble manifeste se développe. Il est incontestable que les traumatismes de longue durée, dits “man-made” (viol, torture, guerre), conduisent le plus souvent au PTSD (environ 50%), suivis par d’autres crimes violents (jusqu’à 25%) [4]. Les facteurs de risque individuels incluent les antécédents familiaux, le manque de soutien social, le faible statut socio-économique, les séparations et les pertes précoces, la comorbidité, l’adolescence ou l’âge avancé et, en fonction de l’événement, la durée, la récurrence, l’impuissance, la culpabilité et les pertes irréversibles (tableau 2).

Diagnostic

Le diagnostic du PTSD est principalement clinique et, depuis 1978, basé sur les critères de la CIM (CIM-9, CIM-11 en cours) ou du DSM (aujourd’hui DSM-5). Des tests psychométriques reconnus au niveau international sont utilisés, par exemple l’échelle “Impact of Event” (version révisée) pour évaluer les conséquences du stress psychologique [5] ou l’entretien clinique structuré pour les troubles dissociatifs du DSM-IV [6]. Jusqu’à présent, le PTSD a été classé parmi les troubles anxieux. La forte incidence de troubles comorbides tels que la dépression, d’autres troubles anxieux, des troubles de somatisation, des addictions ou des troubles du sommeil peut rendre le diagnostic de PTSD difficile [7].

Étiologie et pathogenèse

Toutes les approches explicatives et thérapeutiques reconnues (écoles psychodynamiques, cognitivo-comportementales et systémiques) fondent la genèse de la maladie à la fois sur un événement qui s’est produit et sur des interprétations subjectives spécifiques de cet événement. Si l’intégration émotionnelle et cognitive de ce qui a été vécu comme un traumatisme est insuffisante, les événements ne peuvent pas être stockés de manière cohérente dans la mémoire – sous la forme de ce que l’on appelle un récit. Les contenus de la mémoire restent fragmentés et les détails du souvenir restent toujours actuels en tant qu’impressions sensorielles et émotionnelles, il n’existe toujours qu’un “ici et maintenant” de (re)découverte, pas de “là et alors” du souvenir. Des sentiments intenses et persistants de détresse, d’impuissance, de menace et de forte anxiété déclenchent toujours la cascade de stress physiologique [4].

Traitement du PTSD en trois phases

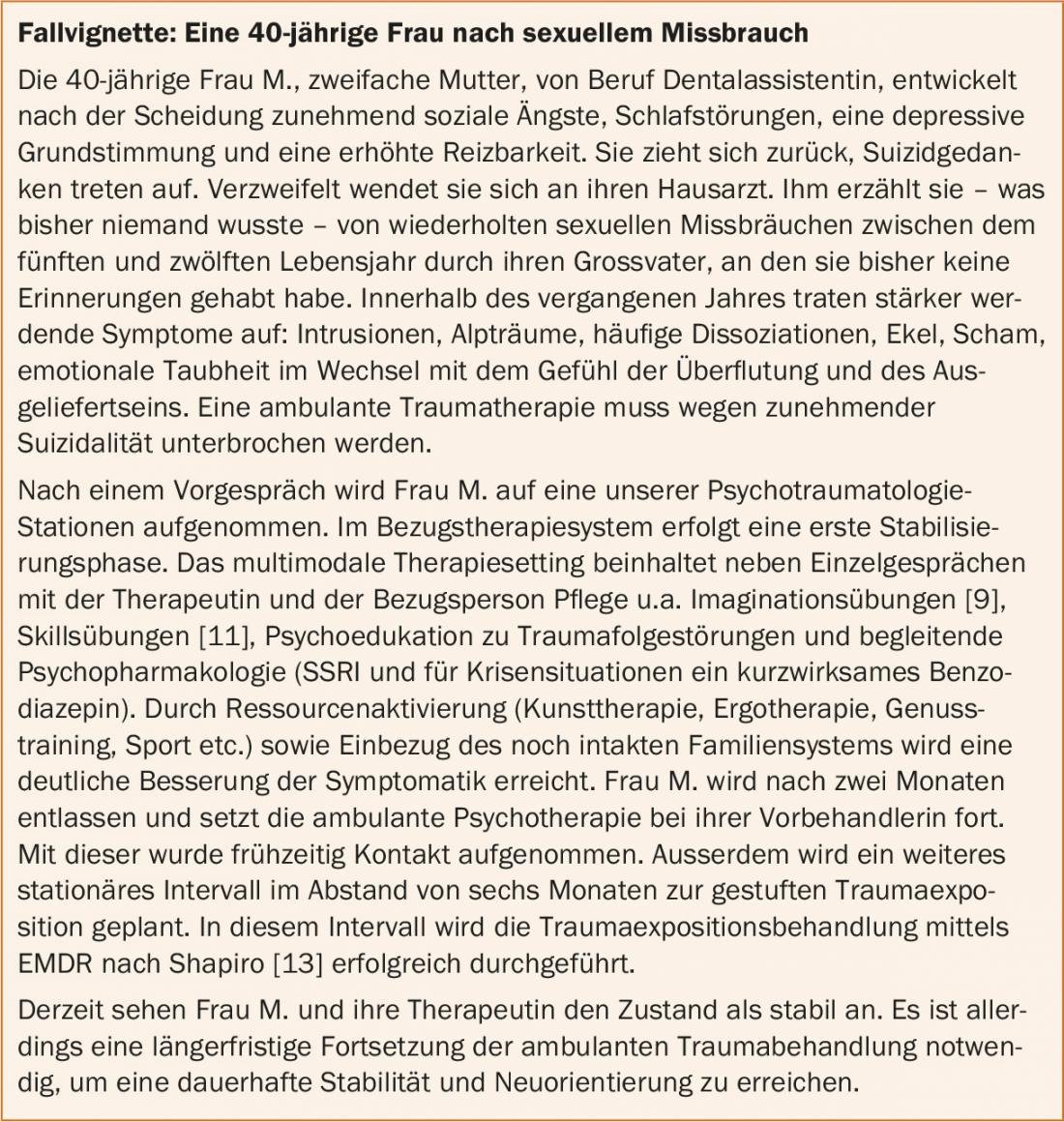

Le but de la thérapie du PTSD est de retrouver les fonctions antérieures du moi ou d’acquérir des fonctions qui n’ont pas été développées suite au traumatisme [8]. Tout d’abord, un lien précoce avec des services ambulatoires spécialisés est indiqué pour le diagnostic et la mise en place d’un traitement (par exemple, psychothérapeutes ayant des qualifications et une expérience en traumatologie, centres de psychotraumatologie). Parallèlement, il est important de créer un environnement sûr, de rompre les contacts avec les agresseurs et d’activer les systèmes d’aide sociale [2]. Le traitement proprement dit se déroule en plusieurs phases (trois phases sont habituelles) sur la base de méthodes reconnues telles que la thérapie traumatique psychodynamique multidimensionnelle [2], la thérapie traumatique imaginaire psychodynamique [9] ou la psychothérapie centrée sur le traumatisme [10].

Habituellement, le continuum de soins primaire est un cadre ambulatoire. Dans les cas de PTSD complexe, un intervalle de traitement hospitalier de plusieurs semaines peut être nécessaire, suivi de la poursuite du traitement ambulatoire.

Phase I : Stabilisation

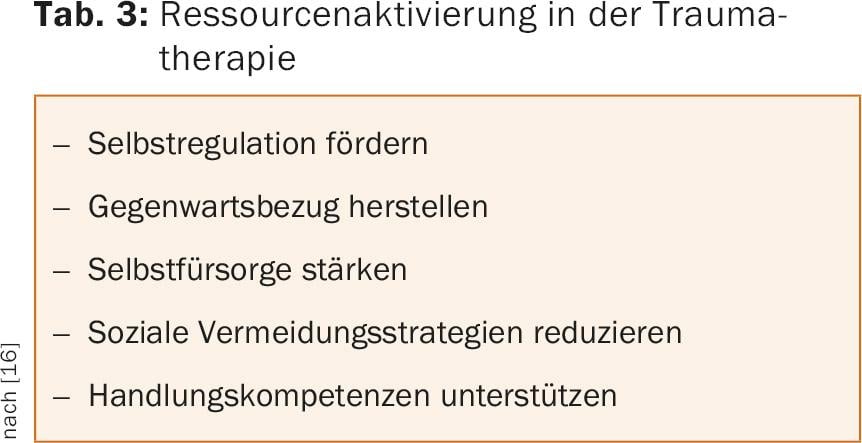

La phase I vise à établir une relation de travail thérapeutique basée sur la confiance et éventuellement une pharmacothérapie. La phase I comprend une psychoéducation, des exercices de pleine conscience et l’apprentissage de compétences [11], la gestion des flashbacks et des dissociations ainsi que la réactivation des ressources existantes. Cette dernière aide à retrouver l’autonomie et la capacité d’action dans le cadre d’une orientation cohérente vers le présent.

Phase II : confrontation avec le traumatisme

La phase II représente la confrontation avec le traumatisme, sauf contre-indication (mise en danger de soi ou d’autrui, état dissociatif grave, décompensation psychotique, abus de substances psychoactives, contact persistant avec l’auteur ou manque de compliance). Le traitement du traumatisme doit également être reporté en cas de tendances suicidaires, d’automutilation sévère, de symptômes psychotiques, de dissociation sévère et d’intolérance aux affects.

Les souvenirs et les fragments sensoriels fixés de manière traumatique sont consciemment activés dans un cadre protégé et transférés dans le présent non menacé. Cela se fait au moyen de techniques variées, issues à l’origine de différentes écoles de thérapie, par exemple les techniques de screening [10], la thérapie narrative d’exposition (NET) [12], l’Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) [13] ou la réévaluation cognitive [4].

L’exposition au traumatisme conduit à la synthèse du traumatisme, le récit est formé et une intégration dans la biographie est rendue possible. Les personnes concernées ont besoin d’une motivation extérieure répétée pour maintenir le processus d’apprentissage continu par des exercices et de la patience (tab. 3).

Phase III : Réintégration

La phase III comprend la réintégration finale du traumatisme. Cette phase est associée au deuil, à l’abandon et à la réévaluation du passé. Pour construire une vie après et avec le traumatisme, il est urgent de poursuivre l’accompagnement thérapeutique, voire la réhabilitation sociale et professionnelle.

Situation en Suisse

Le diagnostic, le traitement spécialisé ambulatoire et hospitalier ainsi que la réintégration des personnes souffrant de PTSD constituent un défi dans de nombreux pays. En Suisse, la situation s’est nettement améliorée au cours de la dernière décennie. Ainsi, le premier service de thérapie traumatique stationnaire spécifique aux troubles en Suisse, à la Clienia Littenheid AG, fête cette année son dixième anniversaire. Entre-temps, des offres résidentielles ont été établies sur d’autres sites, par exemple à l’ipw de Winterthur.

La mise en réseau avec des services ambulatoires et des thérapeutes médicaux et psychologiques spécialisés varie d’un canton à l’autre. Dans l’ensemble, la situation en matière de soins évolue de manière satisfaisante, les établissements de formation suisses y apportant une contribution essentielle (Institut suisse de psychotraumatologie, Winterthur ; Faculté de médecine de l’Université de Zurich et Clinique de psychiatrie et de psychothérapie de l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ) ; Institut de psychologie, Psychologie de la santé de l’enfant et de l’adolescent, Université de Zurich). Il semble prématuré de prévoir une augmentation de la demande de la part des personnes originaires de zones de crise ou de guerre, mais dans l’ensemble, nous prévoyons un besoin croissant de professionnels formés en psychotraumatologie.

Littérature :

- Dilling H, et al. : Classification internationale des troubles mentaux, CIM-10, chapitre V (F). Lignes directrices cliniques et diagnostiques. Berne : Huber 2013.

- Fischer G, Riedesser P : Manuel de psychotraumatologie. 4e édition. Munich, Allemagne : UTB Ernst Reinhardt 2009.

- Flatten G, et al. (éd.) : Posttraumatische Belastungsstörung, Leitlinie der AWMF und Quellentext, 2ème édition, Stuttgart : Schattauer 2004.

- Ehlers A, Clark DM : Un modèle cognitif du trouble de stress post-traumatique. Behav Res Ther 2000 ; 38 : 319-345.

- Maercker A, Schützwohl M : Evaluation des conséquences d’un stress psychique : L’échelle Impact of Event-version révisée. Diagnostica 1998 ; 44 : 130-141.

- Gast U, et al. : L’entretien clinique structuré pour les troubles dissociatifs DSM-IV. Entretien et manuel. Göttingen, Allemagne : Hogrefe 2000.

- Maercker A, Karl, A : Trouble de stress post-traumatique. In Perrez M, Baumann U (éd.) : Lehrbuch Klinische Psychologie – Psychotherapie (3ème éd.). Berne : Huber, 2005, p. 970-1009.

- Rudolf G : Psychothérapie psychodynamique : le travail sur le conflit, la structure et le traumatisme. 2e éd. Stuttgart : Schattauer 2014.

- Reddemann L : Thérapie psychodynamique imaginative des traumatismes. 6e éd. Stuttgart : Klett-Cotta 2011.

- Sachsse U (éd.) : Traumazentrierte Psychotherapie. Stuttgart, New York : Schattauer 2004.

- Linehan MM : Thérapie dialectique et comportementale du trouble de la personnalité borderline. Munich, Allemagne : CIP-Medien 1996.

- Schauer M, et al : Narrative Exposure Therapy (NET). Une intervention à court terme pour les troubles liés au stress traumatique. 2ème éd. Cambridge Mass : Hogrefe & Huber Publ. 2011.

- Shapiro F : EMDR : Principes et pratique. Manuel sur le traitement des personnes traumatisées. Paderborn : Jungfermann 1998.

- Landolt MA : Psychotraumatologie de l’enfance. Göttingen, Allemagne : Hogrefe 2004.

- Schelling G : Post-traumatic stress disorder in somatic disease : lessons from critically ill patients. Prog Brain Res 2008 ; 167 : 229-237.

- Sack M : Traumathérapie douce – traitement des troubles post-traumatiques axé sur les ressources. Stuttgart : Schattauer 2010.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2016 ; 14(4) : 10-13