La plupart des vaccinations sont effectuées au cours de la petite enfance. Mais il existe également des dates de vaccination pour les adultes qu’il convient de respecter, car elles assurent non seulement une protection individuelle, mais contribuent également à la protection de leur entourage et de l’ensemble de la population. Il existe également des recommandations de vaccination spécifiques pour les personnes souffrant de maladies chroniques, ainsi que pour les régions du pays et de l’étranger où certaines maladies sont plus fréquentes.

En principe, les vaccinations ne doivent jamais être recommencées depuis le début, explique le professeur Philip Tarr, co-médecin-chef de la clinique médicale universitaire et responsable de l’infectiologie et de l’hygiène hospitalière à l’hôpital cantonal de Bâle-Campagne, Bruderholz [1]. Même si l’intervalle entre deux vaccinations est très long, plusieurs années, il suffit d’administrer les doses manquantes. En effet, un intervalle plus long entre les doses de vaccin est généralement plus immunogène et entraîne des titres d’anticorps plus élevés qu’un intervalle trop court. Par exemple, il est préférable d’administrer la troisième dose de vaccin contre l’hépatite B 6 à 12 mois après la deuxième dose plutôt que 4 à 5 mois plus tard.

Hépatite B

En général, pour l’hépatite B, une personne est considérée comme immunisée si elle peut fournir une documentation écrite d’une série complète de vaccinations avec au moins trois doses. En Suisse, les HBsAK ≥ 100 IU/mL sont toujours considérés comme protecteurs pour les travailleurs du secteur médical. Aux États-Unis, depuis 2013, un HBsAK ≥ 10 UI/mL est considéré comme un titre protecteur. Les personnes immunocompétentes répondant à ces critères sont protégées à long terme. Vous n’avez pas besoin d’autres contrôles de titres ou de boosters. Si ces critères ne peuvent pas être remplis, par exemple en raison de l’absence de documentation écrite, un contrôle des titres peut être effectué. Il faut toutefois tenir compte des titres aveugles. Ceux-ci peuvent être négatifs malgré la mémoire immunologique. Il est alors recommandé d’administrer une autre dose de vaccin et de mesurer à nouveau le titre 1 à 2 mois plus tard [2]. Si une réponse immunitaire anamnestique a eu lieu, le contrôle du titre est positif après cette période. Si elle est néanmoins négative, on parle de non-répondeur. Environ cinq à huit pour cent des personnes vaccinées sont des non-répondeurs. Chez ces personnes, il convient d’abord d’exclure une hépatite B chronique au moyen de l’AgHBs et de l’HBcAK. En l’absence d’hépatite B chronique, d’autres doses de vaccin peuvent être administrées et le test HBs-AK répété. En général, environ 25-50% des personnes séroconvertissent après une dose de vaccin supplémentaire, 67% après trois doses supplémentaires et 80% après Twinrix que si un seul vaccin contre l’hépatite B était administré [3].

Si le statut vaccinal n’est pas clair, les vaccinations doivent être rattrapées.

Si le statut immunitaire d’une personne présentant une plaie doit être rapidement clarifié, le titre d’anticorps antitétaniques peut indiquer si la personne est suffisamment protégée contre le tétanos. En fonction des résultats, une dose de rappel est éventuellement administrée. En revanche, si le test est négatif, l’administration de trois doses 0, 2, 8 mois est effectuée. Il est toutefois difficile de déterminer le statut vaccinal, en particulier pour les demandeurs qui arrivent souvent sans documentation écrite. Les demandeurs sans certificat de vaccination ou sans vaccination documentée doivent donc être considérés comme non vaccinés et être vaccinés avec des vaccins prioritaires dans les premiers jours suivant leur arrivée. Il s’agit notamment de : dTPa-IPV selon le titre ou 0, 2, 8 mois, HiB (pas de vaccination si âge ≥5 ans, ROR si né en 1964 ou plus jeune deux doses à au moins quatre semaines d’intervalle, HBV trois doses 0, 1, 6 mois après exclusion d’une hépatite B chronique par Ag HBs et HBcAK et varicelle entre 0 et 39 ans deux doses à au moins quatre semaines d’intervalle. Le vaccin contre la varicelle est explicitement recommandé chez les enfants de 12 mois à 11 ans, même si le plan de vaccination suisse ne le recommande qu’à partir de 11 ans pour les enfants autochtones [4].

Vaccination en cas d’immunosuppression

Les personnes immunodéprimées peuvent non seulement être plus sensibles à certaines infections, mais elles peuvent aussi avoir des évolutions plus graves de certaines infections et des réactions/complications vaccinales graves peuvent survenir lors de vaccinations vivantes. Il s’agit par exemple des patients atteints d’une infection VIH avancée et du SIDA (nombre de lymphocytes CD4 <15% à l’âge de 1 à 5 ans, <200/μL à partir de l’âge de 6 ans), d’un traitement par stéroïdes (équivalent prednisone ≥2 mg/kg/jour ou ≥20 mg/jour pendant >14 jours), de la prise d’autres médicaments immunosuppresseurs, de maladies (chroniques) graves telles que, par exemple, la leucémie, les lymphomes ou les cancers et des patients atteints d’une immunodéficience congénitale. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande donc d’administrer les vaccins vivants atténués au plus tard quatre semaines avant le début de l’immunosuppression. Les vaccins vivants atténués et donc contre-indiqués sont le ROR, la varicelle, le Zostavax (pas le Shingrix = vaccin inactivé), la fièvre jaune, le vaccin antipoliomyélitique oral (vaccin antipoliomyélitique non injecté = vaccin inactivé) et le vaccin anti-salmonella typhi oral. L’arrêt temporaire de l’immunosuppression (deux ou quatre semaines) en raison d’une vaccination peut entraîner des poussées transitoires en fonction de la gravité de la maladie.

Avant une transplantation d’organe, les recommandations de vaccination sont en principe les mêmes que pour la population générale, à l’exception des vaccins vivants. Les vaccins inactivés ne posent aucun problème de sécurité, mais ils peuvent éventuellement être moins efficaces. Il convient également de noter que la réponse à la vaccination dépend de la gravité de la maladie. Plus l’état de santé du patient est mauvais, plus la réponse à la vaccination est mauvaise. Il convient donc de combler les lacunes de vaccination le plus tôt possible, d’administrer des doses de rappel et de mesurer la réponse vaccinale 1 à 3 mois plus tard.

Vaccination pendant la grossesse

De même, la grossesse est considérée comme un état d’immunosuppression. Les vaccins ROR et varicelle sont contre-indiqués dans cet état. L’alerte peut toutefois être levée pour les femmes enceintes vaccinées par inadvertance, aucun effet néfaste sur le fœtus n’ayant été signalé à ce jour. En revanche, les vaccins contre la grippe peuvent être recommandés pendant la grossesse, car ils ont un effet positif sur la mère et le nouveau-né en ce qui concerne l’utilisation d’antibiotiques, la fièvre et les maladies grippales. La vaccination contre la coqueluche devrait également être effectuée, car elle offre une protection de plus de 80% pour les nouveau-nés. Idéalement, la vaccination doit avoir lieu au cours du deuxième trimestre et doit être répétée à chaque grossesse, car la protection vaccinale ne dure que 1 à 3 ans. Toutes les autres personnes en contact avec des bébés devraient également recevoir un rappel de coqueluche si la dernière vaccination remonte à plus de dix ans. L’intervalle minimum entre la dernière vaccination contre le tétanos et le vaccin doit être d’au moins quatre semaines.

Vaccination contre la varicelle

Selon l’OFSP, l’anamnèse d’une infection par la varicelle est fiable. Ces personnes peuvent être considérées comme immunisées. Il est recommandé à toutes les personnes non immunisées âgées de 11 ans et plus de se faire vacciner avec deux doses à quatre semaines d’intervalle jusqu’à l’âge de 39 ans, car une évolution grave est possible en cas de primo-infection par la varicelle à partir de l’âge de 16 ans (pneumonie varicelleuse). Si la vaccination est refusée, un contrôle IgG peut être proposé. S’il est positif, aucune vaccination n’est nécessaire.

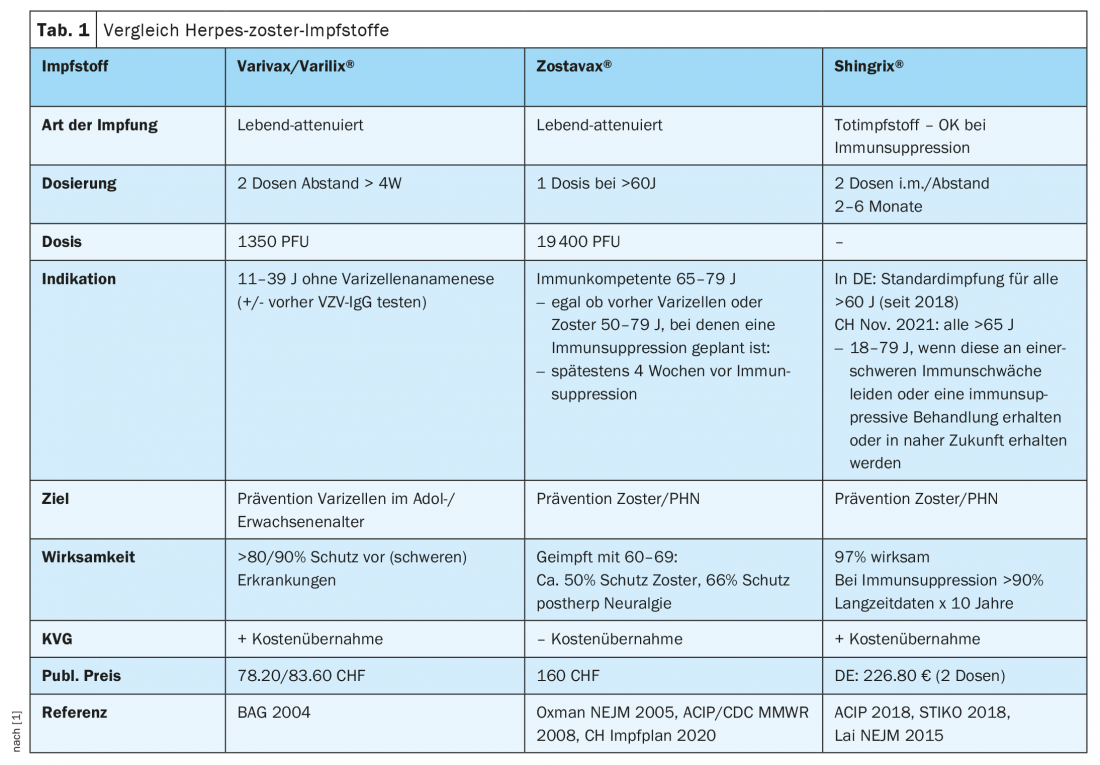

Nouvelle recommandation pour la vaccination contre l’herpès zoster

En octobre 2021, Swissmedic a autorisé le vaccin Shingrix en Suisse. Contrairement au vaccin traditionnel, le vaccin inactivé est administré en deux doses à 2-6 mois d’intervalle et peut également être utilisé chez les personnes immunodéprimées. Une dose (0,5 ml) contient 50 μg d’antigène glycoprotéine E (gE) du VZV, produit par la technologie de l’ADN recombinant. L’efficacité est de 97% et des données immunologiques à long terme sont disponibles pour une durée de dix ans. Cependant, la réactogénicité locale est plus élevée et les douleurs au site d’injection sont plus fréquentes qu’avec la plupart des autres vaccins. (tableau 1) [1].

Vaccination en cas de splénectomie

En cas de splénectomie, il est recommandé de se faire vacciner une fois contre le pneumocoque avec Prevenar 13. L’intervalle entre la vaccination et le dernier Pneumovax doit être d’au moins 12 mois. Pour les personnes >5, pas d’obligation de prise en charge par la LAMal, car Prevenar 13 n’est pas autorisé par Swissmedic dans ce groupe d’âge (prix public CHF 91.20). Il est également recommandé de se faire vacciner contre le méningocoque. La vaccination se fait avec Menveo en deux doses 0 et 2 mois. Un rappel de vaccination doit être effectué après cinq ans. L’intervalle entre la vaccination et la dernière dose de Mencevax doit être d’au moins 12 mois. En outre, la vaccination annuelle contre la grippe doit être effectuée et une trousse d’urgence contenant de la CoAmoxicilline 3x1g/d est recommandée. L’idéal est d’administrer les vaccins avant la splénectomie, car on peut s’attendre à une meilleure réponse immunitaire.

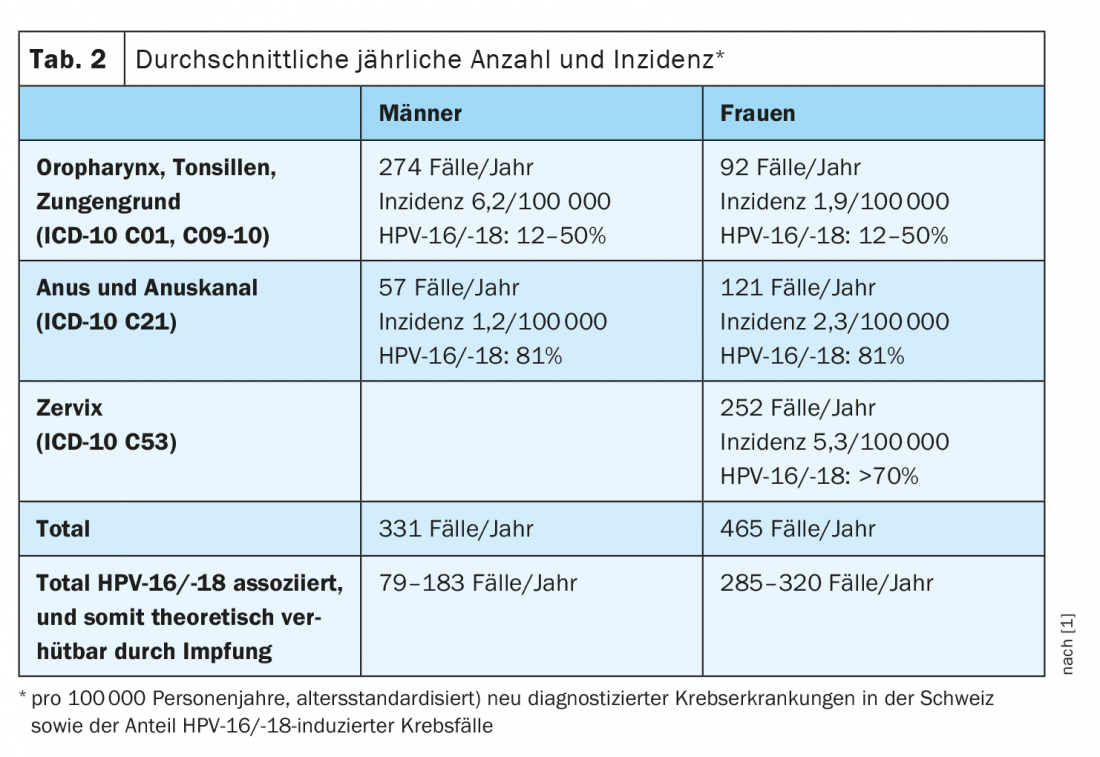

Vaccination contre le HPV

La vaccination contre le HPV peut en principe être effectuée par tout médecin, mais elle n’est remboursée que dans le cadre des programmes de vaccination cantonaux et jusqu’à l’âge de 26 ans. Il est préférable de se faire vacciner pour la première fois avant le premier rapport sexuel. Si la première dose est administrée avant l’âge de 15 ans, deux doses de vaccin sont administrées au total, puis trois doses au total. Depuis 2015, la vaccination est également recommandée pour les jeunes hommes, notamment en raison de l’augmentation des cancers de l’oropharynx mais aussi du pénis, de l’anus et des verrues génitales [5]. Selon l’OFSP, environ 79 à 183 cancers associés à l’HPV peuvent être évités chaque année chez les hommes grâce à la vaccination, contre 285 à 320 cas par an chez les femmes. En Suisse aussi, l’HPV joue donc un rôle significatif dans le développement de néoplasies chez les hommes, bien que dans l’ensemble, les cancers associés à l’HPV soient moins fréquents chez les hommes que chez les femmes (tableau 2) [6].

Entre-temps, des études ont démontré que la vaccination contre l’HPV réduit non seulement les dysplasies et les infections persistantes à HPV, mais aussi le cancer du col de l’utérus. Par exemple, une vaccination avec la substance Gardasil réduit le risque d’apparition de cellules cancéreuses d’environ 60%. L’effet pourrait être encore plus important (près de 90%) si le vaccin est administré avant l’âge de 17 ans [7]. Contrairement à l’infection HPV subie naturellement, 99% des personnes vaccinées produisent des anticorps. Ceux-ci durent beaucoup plus longtemps et sont 10 à 100 fois plus élevés qu’après une infection naturelle [8]. Les titres d’anticorps ne diminuant guère sur une période de 10 ans, aucun rappel n’est recommandé. La protection conférée par le vaccin dure au moins 20 ans, voire probablement toute la vie.

Vaccination contre la rage

La vaccination contre la rage est aujourd’hui pratiquée à un niveau plus bas et est particulièrement recommandée pour le trekking ou les voyages en sac à dos en Asie. La vaccination de base consiste en deux doses (0, 28 mois) administrées par voie intramusculaire, si possible quatre semaines avant le départ. En cas d’immunosuppression, trois doses sont administrées au total (0, 7, 21-28 mois). Pour que la protection dure longtemps (au moins 10 ans), une vaccination de rappel doit être effectuée après 12 mois ou, le cas échéant, avant le prochain voyage. Les mesures de prophylaxie post-exposition (PEP) ne doivent être appliquées que si la suspicion d’exposition au virus de la rage ne peut être écartée. Les personnes déjà vaccinées recevront deux rappels aux jours 0 et 3 et un contrôle du titre d’anticorps au jour 14, tandis que les personnes non vaccinées recevront quatre doses de vaccin actif aux jours 0, 3, 7 et 14, suivies d’un contrôle du titre d’anticorps au jour 21.

Vaccination FSME et Salmonella typhi

La recommandation de vaccination contre la FSME est restée inchangée depuis 2006 et est recommandée pour toutes les personnes vivant ou séjournant temporairement dans des zones d’endémie (≥14 jours par saison des tiques). La vaccination de base comprend trois doses de vaccin : Encepur, enfants à partir de 6 ans, 0, 1-3, 9-12 mois et FSME Immun, Junior, 0, 1-3, 5-12 mois. La protection vaccinale est acquise deux semaines après la deuxième vaccination, un rappel est recommandé tous les 10 ans.

L’OFSP ne recommande la vaccination contre la salmonelle typhi que pour les voyages dans le sous-continent indien, c’est-à-dire en Inde, au Népal, au Pakistan et au Bangladesh. Dans ce cas, les possibilités sont la vaccination orale atténuée vivante en trois doses à 48 heures d’intervalle (non applicable en cas d’immunosuppression ou en association avec la méfloquine ou des antibiotiques) et la vaccination mortelle par injection de Typhim Vi, qui n’est pratiquée que via un institut tropical, explique le conférencier.

Congrès : Forum pour la formation médicale continue

Littérature :

- Philip Tarr : Recommandations de vaccination pour les adultes, conférence Forum Medizin Fortbildung (FOMF), 28.01.2022.

- Schillie, et al. : MMWR : CDC Guidance for Evaluating Health-Care Personnel for Hepatitis B Virus Protection and for Administering Postexposure Management. Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité 2013, www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6210.pdf.

- Loubet, et al : Alternative hepatitis B vaccine strategies in healthy non-responders to a first standard vaccination scheme. The Lancet 2020, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30582-1.

- Notter, et al. : Recommandations pour les vaccinations ainsi que pour la prévention et la gestion des épidémies de maladies transmissibles dans les centres d’asile de la Confédération et les hébergements collectifs des cantons. OFSP 2019.

- Dietrich, et al. : Vaccination contre le HPV : mise à jour 2019 pour le conseil en vaccination. Swiss Medical Forum – Forum médical suisse, 19(1314), 220-226, https://doi.org/10.4414/smf.2019.08064.

- Office fédéral de la santé publique (OFSP) : Bulletin 10/15. 2015

- Lei, et al. : Vaccination contre le HPV et risque de cancer invasif du col de l’utérus. N Engl J Med 2020, doi : 10.1056/NEJMoa1917338.

- Beachler, et al. : Natural Acquired Immunity Against Subsequent Genital Human Papillomavirus Infection : A Systematic Review and Meta-analysis. The Journal of Infectious Diseases 2016. https://doi.org/10.1093/infdis/jiv753.

HAUSARZT PRAXIS 2022 ; 17(2) : 40-42 (publié le 14.2.22, ahead of print)