Le prolapsus rectal est un symptôme de l’insuffisance du plancher pelvien. Il se reconnaît à sa plicature circulaire, ce qui le distingue du prolapsus anal. La rectopexie par maille ventrale laparoscopique selon D’Hoore est la forme de traitement favorite.

Mme H., 82 ans, se présente à votre consultation et vous dit que depuis un certain temps, elle a “quelque chose qui sort de l’anus”. Jusqu’à présent, elle avait honte de consulter un médecin à ce sujet. Jusqu’à présent, elle a toujours réussi à le repousser elle-même. Maintenant, il deviendrait de plus en plus difficile de les repousser et les saignements et les selles permanentes seraient très désagréables. Ils suivent la patiente depuis des années et lui ont déjà prescrit à plusieurs reprises des médicaments pour réguler ses selles. La dernière coloscopie remonte à plus de dix ans.

Principes de base

Le rectum est chargé de la fonction de réservoir de l’intestin avant l’excrétion. Le prolapsus rectal est défini comme une procidence de la paroi pleine du rectum à travers l’anus, entraînant la perte de sa fonction. En principe, on peut distinguer un prolapsus rectal externe d’un prolapsus rectal interne (intussusception).

L’incidence du prolapsus rectal est d’environ 2-3 pour 100 000 habitants, avec une prévalence relativement faible de 0,5% dans la population générale.

L’anamnèse permet de rechercher, outre un prolapsus douloureux externe du rectum, des pertes de mucus et/ou de sang, voire différents degrés d’incontinence fécale, ce qui se traduit souvent par des selles lubrifiées, désagréables pour les patients. Le prolapsus externe récurrent du rectum à travers le canal anal entraîne généralement une distension chronique de l’appareil sphinctérien, avec l’incontinence qui en découle à des degrés divers. Cependant, plus de la moitié des personnes concernées ont également des troubles de la défécation avec une vidange incomplète en raison du rectum retourné sur lui-même par un mécanisme de valve. De plus, l’incontinence urinaire et/ou le prolapsus vaginal peuvent provoquer des troubles et ainsi aggraver la souffrance des patients. Les divers troubles provoqués par la toux, les éternuements ou les efforts de poussée doivent être demandés lors de l’anamnèse détaillée, car ils sont souvent passés sous silence par pudeur. En raison des symptômes pénibles, la qualité de vie des personnes concernées est souvent nettement réduite sur le plan physique et psychologique.

L’étiologie exacte de cet ensemble de symptômes n’est pas encore totalement élucidée. Le prolapsus rectal n’est toutefois pas une pathologie en soi, mais plutôt un symptôme d’une insuffisance du plancher pelvien souvent multifactorielle. La plupart d’entre eux présentent un espace de Douglas profond, un sphincter large, un muscle releveur de l’anus diastatique et relâché, ainsi qu’une suspension aponévrotique relâchée au niveau du fascia pré-sacré.

Toutes les classes d’âge peuvent théoriquement être représentées parmi les patients concernés : La prévalence culmine en pratique à partir de 50 ans et touche plus de dix fois plus souvent le sexe féminin (jusqu’à 90%). Une faiblesse générale du plancher pelvien peut être favorisée par les accouchements chez les femmes.

Diagnostic

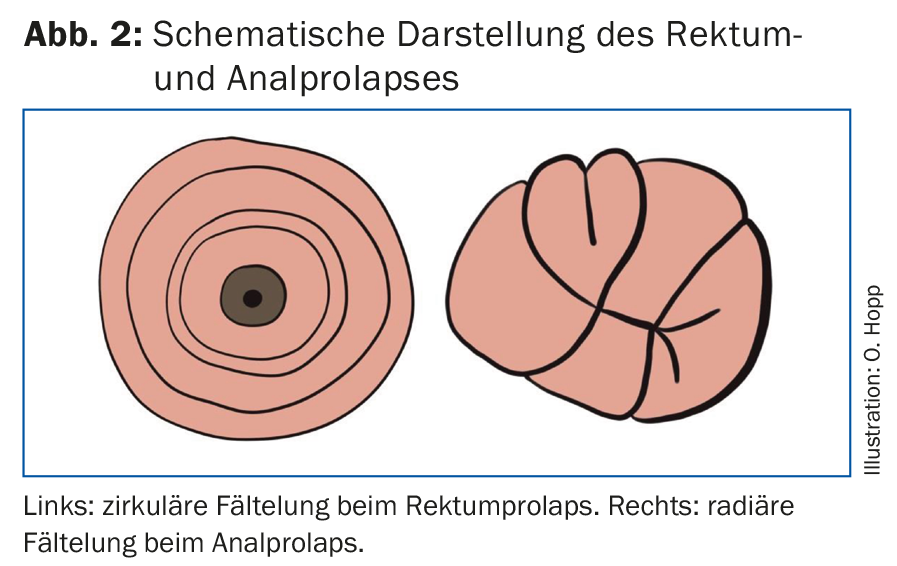

L’examen diagnostique doit être effectué soit en position de lithotomie, soit en position latérale stricte avec les jambes repliées (Fig. 1). Si le prolapsus ne se produit pas immédiatement, les patients doivent être invités à pousser comme pour aller aux toilettes. Le prolapsus rectal est identifié par la plicature circulaire et doit être distingué du prolapsus anal, qui est diagnostiqué par la plicature radiaire (Fig. 2). Les deux se distinguent par le traitement ultérieur.

Il n’est pas rare que des ulcérations soient visibles à l’inspection ; des saignements de contact peuvent facilement se produire en raison de l’irritation mécanique du prolapsus récurrent. L’eczéma périanal est reconnaissable à une irritation et une rougeur autour de l’anus, il est parfois humide et peut présenter des ulcérations ou des traces de grattage. La présence d’un eczéma indique, outre la présence de selles dans le linge, un trouble de la continence fine. Le prolapsus doit être réduit avec précaution et un examen rectal digital (DRU) doit être effectué. Dans ce cas, on peut souvent constater, en se pinçant et même au repos, une insuffisance sphinctérienne. Dans le cas du prolapsus interne, le rectum vient en butée sous la poussée dans le cadre de la DRU. L’examen permet également de déterminer si une réduction spontanée se produit ou si une réduction manuelle est nécessaire et si l’affection est suffisamment avancée.

Un examen proctoscopique doit également être effectué afin de visualiser l’intussusception et d’évaluer la muqueuse. Une coloscopie doit être réalisée dans le cadre d’un diagnostic plus approfondi avant une intervention sur le rectum afin d’exclure toute pathologie concomitante. Il est de toute façon recommandé à partir de 50 ans dans le cadre du dépistage général. Dans ce cas, il convient de garder à l’esprit que l’évacuation, en particulier pour les patients âgés, peut devenir un véritable calvaire en raison des prolapsus récurrents du rectum. Pour cette raison, ils devraient être préparés dans des conditions hospitalières ou, au moins, un soutien ambulatoire devrait être garanti. En complément, une défécographie par IRM peut être utilisée comme méthode d’examen la plus sensible pour documenter la physiopathologie anorectale et son dysfonctionnement.

Thérapie

Il existe d’innombrables possibilités chirurgicales différentes pour traiter le prolapsus rectal. Comme il s’agit d’une affection bénigne, il convient de prendre en compte non seulement l’étendue du prolapsus, mais aussi l’âge et les maladies associées du patient, ainsi que la souffrance qu’il ressent. Si le prolapsus est détectable dans le cadre d’une maladie combinée du plancher pelvien, il est conseillé d’organiser une réunion interdisciplinaire entre gynécologues, urologues et proctologues afin d’élaborer un concept thérapeutique sur mesure. Un traitement conservateur, s’il existe, n’est possible qu’en cas de petit prolapsus chez des patients polymorbides grâce à une bonne régulation des selles.

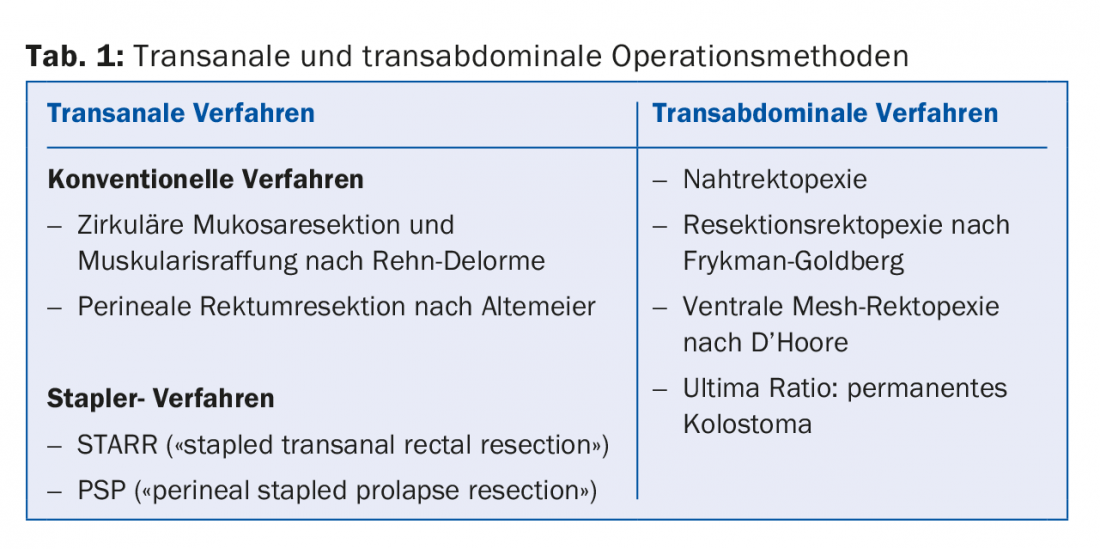

En principe, il convient de distinguer les méthodes chirurgicales transanales et transabdominales (aujourd’hui généralement laparoscopiques) (tableau 1).

Les opérations transanales peuvent être réalisées sous anesthésie régionale et conviennent donc également aux patients polymorbides. L’opération de Rehn-Delorme consiste à réséquer l’excès de muqueuse et à suturer en accordéon la couche musculaire sous-jacente. En cas de prolapsus plus important, l’opération d’Altemeier s’impose. Une résection de la paroi complète avec anastomose colo-anale de bout en bout est réalisée. Les opérations par empilage (STARR, PSP) se caractérisent par une durée d’opération plus courte avec moins de pertes de sang, mais leur coût est nettement plus élevé en raison des sutures spéciales par agrafes. Pour toutes les procédures transanales, la littérature fait état de taux de récidive de 4 à 60%.

Grâce aux techniques modernes d’anesthésie, le risque opératoire a considérablement diminué pour les interventions laparoscopiques mais aussi pour les patients polymorbides. Le principal avantage des opérations transabdominales est la possibilité de traiter une pathologie du plancher pelvien présente simultanément. Parmi les différentes procédures chirurgicales transabdominales, la rectosacropexie ventrale par filet laparoscopique selon D’Hoore semble s’imposer. Il s’agit de mobiliser ou d’étirer le rectum antérieur, en préservant les nerfs autonomes dorso-latéraux, puis de fixer un filet synthétique ou biologique entre le rectum distal et le promontoire. Cette opération peut être réalisée par laparoscopie conventionnelle ou par robot assisté. En cas de constipation ou de pathologie concomitante du côlon sigmoïde (diverticulose sigmoïdienne marquée, diverticulites récidivantes), une résection sigmoïdienne doit également être envisagée (résection-rectopexie avec/sans filet) ; il convient de garder à l’esprit que l’anastomose augmente le profil de risque de l’intervention en fonction de la complication de l’anastomose (insuffisance, hémorragie, sténose). La chirurgie transabdominale restaure l’anatomie de la jonction anorectale, ou du compartiment pelvien postérieur et moyen. En même temps, une entérocèle et une rectocèle peuvent être corrigées. Contrairement aux opérations transrectales, l’ampoule rectale conserve sa fonction de réservoir. Tout cela entraîne dans la plupart des cas une nette amélioration de l’incontinence et des troubles de la défécation, et donc une amélioration de la qualité de vie. Toutefois, en cas de faiblesse sphinctérienne préopératoire, la correction du prolapsus peut entraîner une incontinence fécale gênante. Dans ce cas, la possibilité d’une colostomie permanente doit en principe être envisagée en dernier recours chez les patients âgés. Plusieurs études ont démontré que la rectopexie ventrale laparoscopique peut être réalisée en toute sécurité et avec ménagement, même chez les patients âgés. Les complications graves (hémorragie secondaire, lésions intestinales ou vaginales) sont extrêmement rares. Des complications liées au réseau (érosion, migration, striction) peuvent être attendues dans 1 à 3 % des cas. Dans une grande étude finlandaise de 2018 portant sur plus de 500 patients, le taux de récidive était de 7,1% [1].

En revanche, les grandes études comparatives (étude PROSPER 2013 [2], analyse Cochrane 2015 [3]) ne montrent pas de différences significatives entre les procédures en termes de taux de récidive et en ce qui concerne le prolapsus muqueux résiduel, l’incontinence et la constipation. Dans l’étude PROSPER, le taux de récidive variait de 13 à 26% selon la procédure.

Cependant, une récente étude de registre danoise portant sur plus de 1600 patients a montré un taux de ré-opération (principalement pour récidive) significativement plus élevé de 26% après une chirurgie transanale contre 10% après une chirurgie transabdominale [4].

Les données actuelles ne permettent pas de déterminer quelle méthode est la plus appropriée pour chaque patient. La rectopexie ventrale par maillage laparoscopique selon D’Hoore est, à notre avis, la méthode chirurgicale de choix pour les patients “en forme”, car les rapports anatomiques sont reconstruits et les structures nerveuses autonomes sont préservées. Les opérations transanales sont réservées aux patients âgés et polymorbides ou aux petits prolapsus.

Dans le cas présent de Mme H., un prolapsus rectal externe, limitant nettement sa qualité de vie, a pu être diagnostiqué. Comme elle ne présentait pas de diagnostics secondaires pertinents malgré son âge avancé, nous avons effectué une procédure laparoscopique par rectopexie maillée selon D’Hoore. L’évacuation pour la coloscopie était difficile pour la patiente, mais possible dans des conditions d’hospitalisation. La coloscopie qui a suivi n’a révélé qu’une diverticulose sigmoïdienne modérée, à l’exception de quelques polypes qui ont pu être enlevés, et qui n’avait jusqu’alors provoqué aucun symptôme. Nous avons donc renoncé à une résection sigmoïdienne. La patiente a présenté une incontinence de degré I (le vent ne peut pas être retenu) après rétablissement.

Messages Take-Home

- Le prolapsus rectal n’est pas une pathologie en soi, mais un symptôme d’une insuffisance du plancher pelvien souvent d’origine multifactorielle.

- Le prolapsus rectal est reconnu par le plissement circulaire et doit être distingué du prolapsus anal, qui est diagnostiqué par le plissement radial.

- La rectopexie ventrale par maille laparoscopique selon D’Hoore est la meilleure option thérapeutique en l’absence de contre-indication et la procédure que nous privilégions à l’hôpital cantonal de Frauenfeld.

- Les opérations transanales sont réservées aux patients âgés et polymorbides ou aux petits prolapsus.

Littérature :

- Mäkelä-Kaikkonen J, et al. : Does ventral rectopexy improve pelvic floor function in the long term ? Dis Colon Rectum 2018 ; 61 : 230-238.

- Senapati A, et al : PROSPER : une comparaison randomisée des traitements chirurgicaux pour le prolapsus rectal. Colorectal Dis 2013 ; 15 : 858-870.

- Tou S, et al : Surgery for complete (full-thickness) rectal prolapse in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 ; 11e art. No. : CD001758.

- Bjerke T, et al : One decade of rectal prolapse surgery : a national study. International Journal of Colorectal Disease 2018 ; 33 : 299-304.

Littérature complémentaire :

- Bordeinaou L, et al : Rectal prolapse : an overview of clinical features, diagnosis, and patient-specific management strategies. J Gastrointest Surg 2014 ; 18(5) : 1059-1069.

- D’Hoore A, et al : Résultat à long terme de la rectopexie ventrale laparoscopique pour prolapsus rectal total. Br J Surg 2004 ; 91 : 1500-1505.

- Gingert Ch, et al. : Prolapsus du rectum, Coloproctologie, éditions Georg Thieme 2016.

- Kairaluoma MV, Kellokumpu IH : Aspects épidémiologiques du prolapsus rectal complet. Scand J Surg 2005 ; 94 : 207-210.

- Matzel KE, et al : Prolapsus du rectum – approche abominable ou locale. Chirurgien 2008 ; 79 : 444-451.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2018 ; 13(6) : 19-22