Le TDAH ne se développe pas au cours de l’adolescence, mais persiste en grande partie à l’âge adulte. Cependant, les symptômes évoluent et de nombreuses personnes atteintes ne sont pas diagnostiquées et ne sont donc pas traitées. Un régime de traitement efficace est multimodal.

Contrairement à la croyance populaire, le trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) ne se développe pas au cours de l’adolescence. La doctrine révisée part plutôt du principe que la maladie se manifeste certes dans l’enfance, mais qu’en raison d’une forte tendance à la chronicité, elle reste symptomatique à l’âge adulte chez la majorité des personnes concernées et qu’elle nécessite un traitement clinique chez une partie d’entre elles. Chez les enfants et les adolescents, la prévalence se situe entre 3 et 5%, et chez les adultes, on estime qu’il y a entre 1 et 4% de personnes touchées [1–4a].

Le changement de symptôme masque la maladie

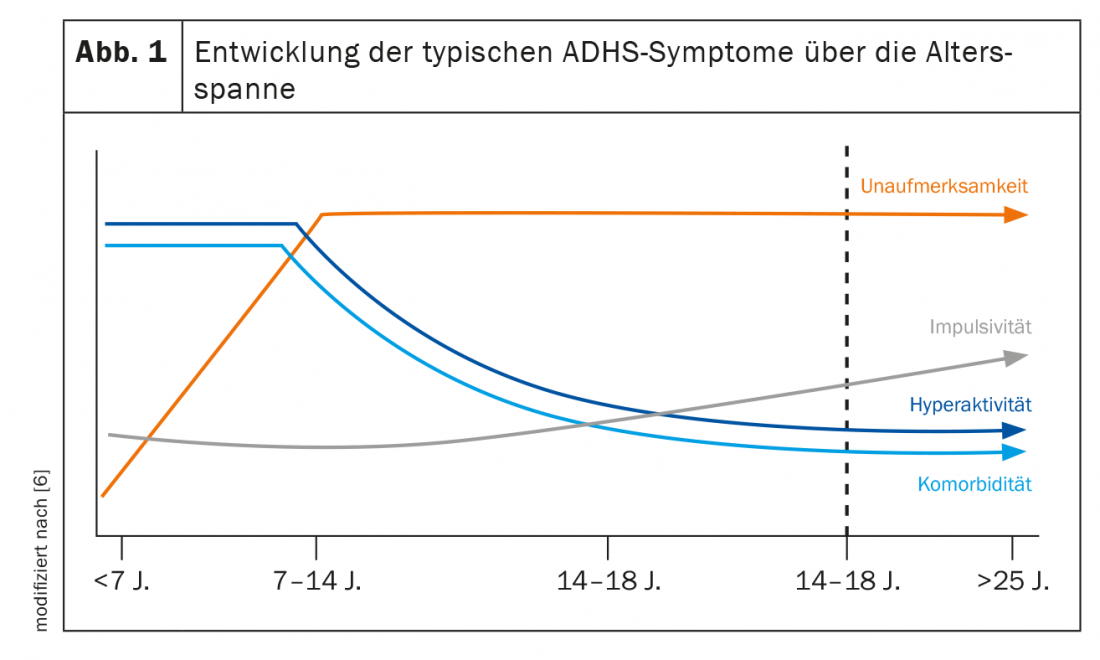

Cependant, le TDAH adulte n’est souvent pas reconnu. Les experts estiment que moins de 20% des patients sont diagnostiqués [5]. Cela est principalement dû à deux facteurs principaux. D’une part, il existe une évolution, en fonction de l’âge, de la triade de symptômes principaux que sont les troubles de l’attention, l’hyperactivité et l’impulsivité (figure 1) [6] :

- Si l’hyperactivité motrice est particulièrement importante pendant l’enfance, cette image se déplace souvent vers une agitation intérieure en grandissant.

- Le trouble de l’attention persiste. Elle persiste chez 80% des personnes concernées. Les difficultés dans ce domaine se manifestent alors, par exemple, dans l’organisation du travail.

- L’impulsivité diminue chez 40% des patients, mais s’exprime encore souvent, par exemple, par des remarques déplacées ou lors de la participation à la circulation routière.

- La désorganisation et la dysrégulation émotionnelle sont des symptômes supplémentaires dont l’intensité augmente souvent au début de l’âge adulte.

Par exemple, une hyperactivité cliniquement remarquable dans l’enfance se manifeste généralement de manière plus discrète ou modifiée chez l’adulte, par exemple sous la forme d’un tapotement nerveux des pieds ou d’un tambourinement des doigts pendant les périodes d’inactivité forcée. De nombreuses personnes concernées vivent des situations telles que les vols long-courriers, les sorties au cinéma/au théâtre avec une grande tension intérieure en raison de la limitation de leurs mouvements et essaient de les éviter au quotidien. D’après les observations cliniques, le besoin d’exercice est souvent satisfait par la pratique de sports d’endurance extrêmes (par exemple, le marathon). Il n’est pas rare qu’ils soient enclins à pratiquer des sports à risque.

L’augmentation du risque d’accident en ligne de mire

Ce fait est d’autant plus important que le TDAH adulte est associé à un risque d’accident accru de 143% [7]. Rien que la probabilité d’un accident de voiture est trois fois plus élevée [8]. On estime qu’environ 22% des accidents de voiture auraient pu être évités si les personnes concernées avaient reçu un traitement adéquat, y compris pharmacologique [9]. Outre le déficit d’attention et la distractibilité, les facteurs de risque à l’origine des accidents comprennent un temps de réaction plus lent et une surestimation des capacités de conduite en raison d’une perception limitée de soi [10]. Une étude a examiné la prévalence du TDAH adulte dans une population de victimes d’accidents dans deux centres de traumatologie [11]. Les résultats montrent que parmi les victimes d’accidents, les personnes atteintes de TDAH étaient nettement surreprésentées. Cependant, seuls 17% d’entre eux avaient déjà été diagnostiqués. Parmi eux, seul un tiers a reçu un traitement pharmacologique adéquat.

Quand l’attention fait défaut

Les troubles de l’attention et de la concentration sont souvent mis en évidence lorsque les adultes concernés décrivent des problèmes dans leur vie quotidienne (professionnelle). Dans ce cas, il peut être difficile d’organiser les processus, de planifier et de structurer les tâches à accomplir en raison d’une grande distractibilité et d’une ouverture aux stimuli. En conséquence, il n’est pas rare que le comportement général au travail soit caractérisé par l’inefficacité et une mauvaise gestion du temps. Les problèmes de concentration peuvent être à l’origine d’erreurs sur le lieu de travail et, d’une manière générale, nuire au rendement, par exemple en obligeant à lire plusieurs fois des instructions ou des textes, ou en provoquant des fuites et des tournoiements d’esprit lors d’un exposé. Un manque de contrôle des impulsions peut également poser des problèmes aux personnes concernées au travail, dans leur couple, leur famille et leur environnement social. Un comportement typique ici est l’intervention non sollicitée dans les conversations et une tendance à agir de manière non réfléchie et spontanée [12].

Les comorbidités dominent souvent

Une autre raison pour laquelle le TDAH adulte est souvent négligé est la présence éventuelle de comorbidités. Dans la pratique de la psychiatrie adulte, le TDAH apparaît rarement comme un trouble isolé. Chez environ quatre personnes atteintes sur cinq, le tableau clinique est totalement ou partiellement masqué par au moins une autre maladie mentale [13]. Une étude d’observation multicentrique chez des adultes a montré que les comorbidités sont la règle plutôt que l’exception chez les patients adultes atteints de TDAH : Au moment du diagnostic du TDAH, la comorbidité psychiatrique était de 66,2%, avec plus d’hommes concernés [14]. Les troubles concomitants les plus fréquents du TDAH chez l’adulte incluent

- Maladies de la dépendance

- Troubles anxieux

- les troubles affectifs.

Le lien étiologique précis entre le TDAH et ces comorbidités n’est pas connu. Il est toutefois admis que le TDAH, en tant que maladie pédiatrique, se manifeste généralement dans le temps avant le trouble comorbide. Une comorbidité psychique pourrait alors se développer secondairement, par exemple à la suite d’expériences négatives et de frustrations de longue date, en partie causées par le TDAH. Ce qui est pertinent sur le plan clinique, c’est que ces troubles secondaires peuvent développer une dynamique au cours de l’évolution et dominer le tableau clinique global [15].

Peu de patients souffrant de dépression, de troubles bipolaires ou de troubles anxieux reçoivent également un diagnostic de TDAH. Dans la plupart des cas, les patients sont traités, mais un TDAH coexistant est parfois négligé. Cela peut avoir un impact négatif sur le succès du traitement des comorbidités mentionnées. Un traitement réussi de la maladie sous-jacente peut aider à améliorer les comorbidités en plus de l’amélioration des symptômes de base [16–18].

Régime de traitement multimodal indiqué

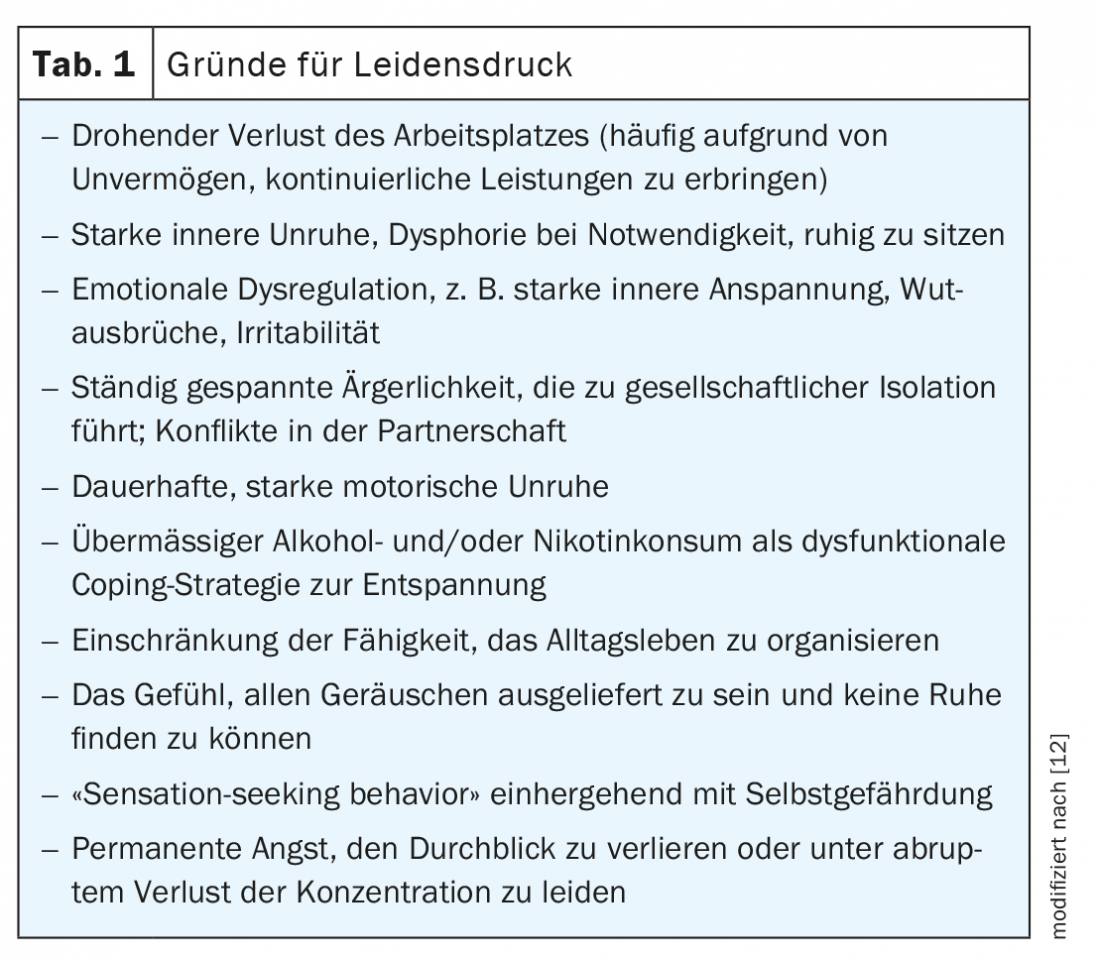

Le traitement doit tenir compte à la fois de la symptomatologie de base du TDAH et de la présence de troubles comorbides et doit donc généralement être multimodal, c’est-à-dire utiliser les éléments thérapeutiques disponibles que sont la psychoéducation, la psychothérapie et la pharmacothérapie (tableau 1). Dans le cadre du concept thérapeutique multimodal, des mesures non médicamenteuses telles que l’information et la psychoéducation sont proposées comme base au début du traitement. De plus, des interventions psychothérapeutiques sont recommandées, notamment en cas de problèmes d’estime de soi souvent présents chez les personnes atteintes ou d’autres maladies concomitantes [19]. Un traitement médicamenteux peut s’avérer nécessaire pour créer une base neurobiologique permettant aux patients d’accéder à d’autres mesures thérapeutiques telles que la thérapie comportementale. L’objectif de toutes les interventions thérapeutiques est la rémission la plus complète possible des symptômes et le rétablissement du niveau de fonctionnement psychosocial.

Aborder la pharmacothérapie à un stade précoce

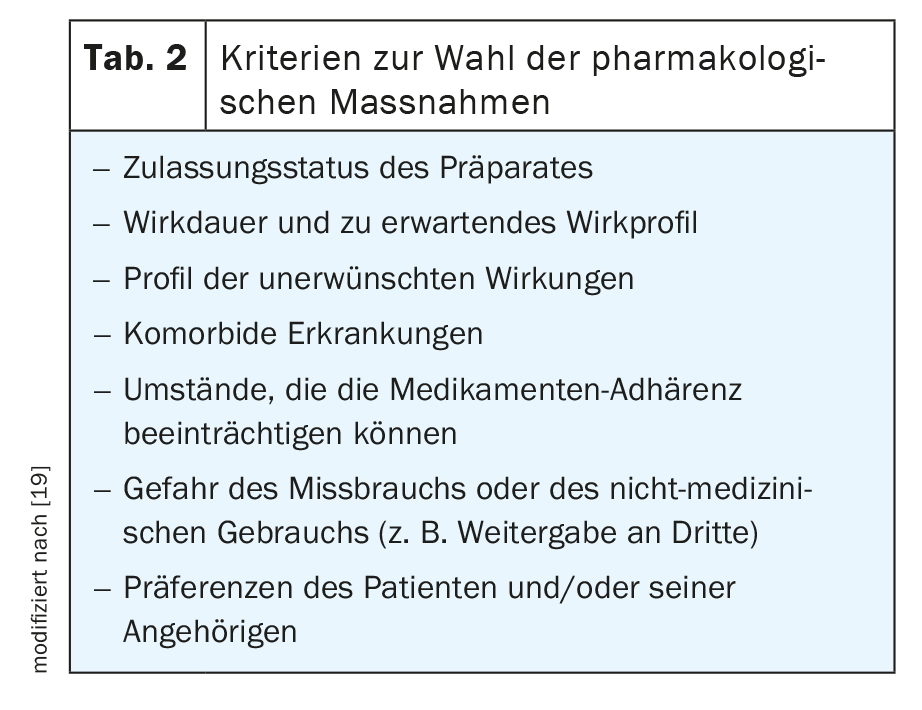

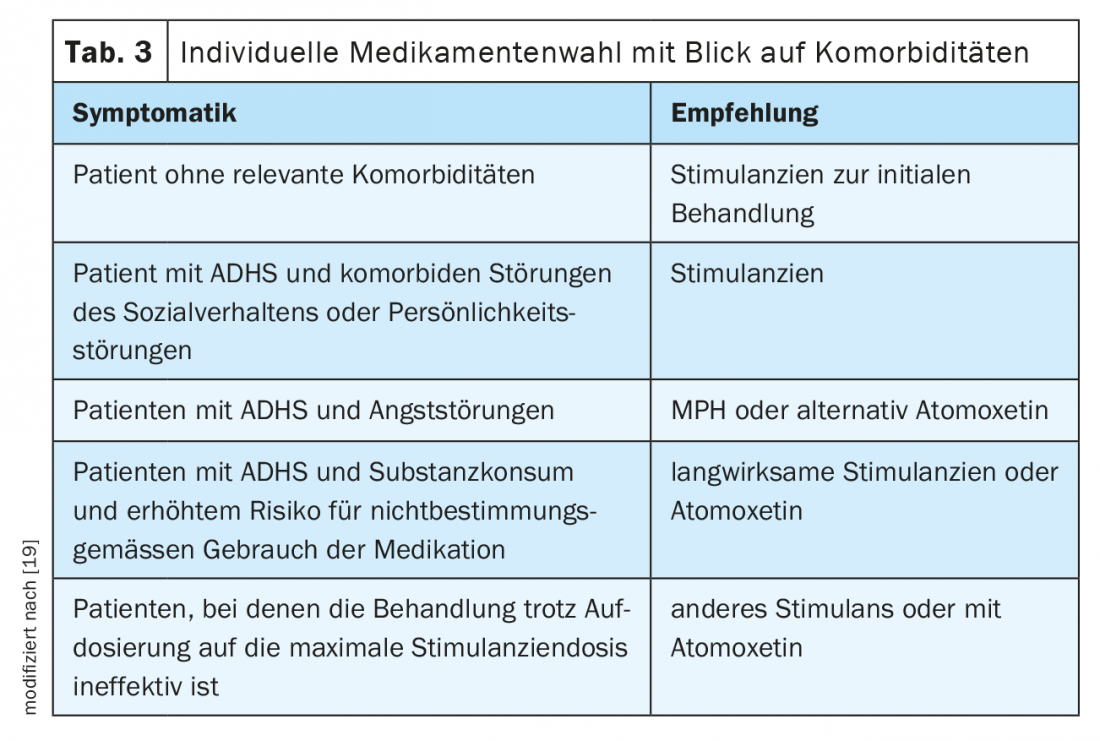

Pendant longtemps, il n’existait pas d’options thérapeutiques pharmacologiques autorisées pour les adultes dans de nombreux pays européens. Il existe aujourd’hui au moins trois produits : le méthylphénidate (MPH) et la lisdexamphétamine (LDX), qui sont des stimulants de référence, et l’atomoxétine (ATX), qui n’est pas un stimulant. Le choix de la préparation doit être considéré individuellement (tab. 2, tab. 3) .

Selon des études, 75% des patients traités bénéficient d’un traitement MPH si le critère de réussite thérapeutique est une réduction des symptômes d’au moins 30% [20]. Plusieurs méta-analyses ont démontré une efficacité significative sur les symptômes de base du TDAH [21–23]. En outre, il entraîne une réduction des troubles de la régulation émotionnelle [24]. Le stimulant inhibe la recapture de la dopamine et, dans une moindre mesure, de la noradrénaline de la fente synaptique vers le neurone présynaptique en inhibant les transporteurs de monoamine correspondants. Cela permet d’augmenter la concentration de transmetteurs dans la fente synaptique et d’optimiser la transmission du signal.

En revanche, l’effet du LDX est différent. Cette prodrogue est hydrolysée en d-amphétamine active dans le cytosol des érythrocytes. La D-amphétamine provoque une libération accrue de dopamine et de noradrénaline dans le cerveau et inhibe leur recapture dans le neurone présynaptique. En principe, l’efficacité semble être comparable à celle du MPH, avec une légère tendance à une intensité d’effet plus élevée sur le symptôme principal [25,26].

L’atomoxétine, un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline, inhibe le transporteur de la norépinéphrine. Ainsi, la disponibilité de la noradrénaline dans la fente synaptique du neurone est augmentée. Sa prescription est surtout indiquée lorsque les stimulants sont inefficaces, mal tolérés ou rejetés par le patient. Cependant, son efficacité est inférieure à celle des stimulants [27]. D’autres substances comme le bupropion semblent également avoir un effet, mais ne sont pas autorisées pour cette indication [27].

Effets indésirables

Bien entendu, toute intervention pharmacologique peut entraîner des effets secondaires. Mais en général, les stimulants sont particulièrement bien tolérés. Des effets médicamenteux indésirables peuvent survenir, en particulier au début du traitement, mais ils sont généralement faibles à modérés et peuvent être attribués au mécanisme d’action. Ils sont souvent dose-dépendants et peuvent être facilement guidés par un titrage individuel. On peut observer une diminution de l’appétit, des difficultés à s’endormir et des maux de tête. Une augmentation de la fréquence du pouls et de la pression artérielle est également possible.

L’atomoxétine, qui n’est pas un stimulant, est également bien tolérée dans l’ensemble. De même, les effets indésirables surviennent principalement au cours des premières semaines de traitement et sont rarement graves. Outre les maux de tête et la perte d’appétit, des troubles abdominaux, des nausées ainsi que des changements d’humeur sont possibles.

Il convient également de surveiller les dysfonctionnements sexuels, les troubles de l’érection ou de l’éjaculation et les dysménorrhées. En outre, des idées suicidaires ont été rapportées chez des patients de moins de 30 ans au début du traitement. Étant donné que les stimulants et l’atomoxétine peuvent tous deux entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, il convient d’exclure toute maladie cardiovasculaire avant d’instaurer le traitement. En outre, le pouls, la pression artérielle et le poids corporel doivent être déterminés et doit être contrôlé régulièrement au cours du traitement.

Une thérapie à long terme

En principe, la durée du traitement médicamenteux est fonction des besoins individuels du patient. Parfois, des interventions limitées dans le temps peuvent être utiles, par exemple lorsque des changements de conditions de vie risquent d’entraîner des troubles fonctionnels. Toutefois, en général, le traitement doit être envisagé à long terme. Les études d’évolution montrent qu’un traitement à long terme sur plusieurs années entraîne une réduction plus importante des symptômes et une amélioration du niveau de fonctionnement dans la vie quotidienne qu’un traitement à court terme [28].

En outre, l’efficacité des préparations ne peut être pleinement évaluée qu’après plusieurs semaines. Il faut donc éviter d’interrompre le traitement trop rapidement. Néanmoins, des tentatives d’arrêt peuvent toujours être prévues afin de vérifier la persistance de l’indication à la pharmacothérapie.

Conclusion

Le trouble du déficit de l’attention/hyperactivité persiste à l’âge adulte chez 66% des personnes concernées [29]. Cependant, les patients adultes atteints de TDAH sont encore trop rarement diagnostiqués. Une évolution de la symptomatologie de base typique composée de troubles de l’attention, d’hyperactivité et d’impulsivité, ainsi que des comorbidités peuvent masquer la maladie de base. En conséquence, les adultes atteints de TDAH sont rarement traités de manière efficace. Mais cela peut avoir de graves conséquences. Il existe des substances efficaces qui donnent de bons résultats en plus de la psychothérapie et de la psychoéducation. Le traitement de première intention est le méthylphénidate. Tant les symptômes principaux que la dérégulation émotionnelle peuvent être efficacement réduits par des stimulants.

Messages Take-Home

- Le TDAH persiste à l’âge adulte dans environ 66% des cas, mais passe souvent inaperçu en raison de la transformation des symptômes et des comorbidités qui se manifestent.

- Un régime de traitement efficace est multimodal et comprend une psychoéducation, une psychothérapie et une pharmacothérapie.

- Le méthylphénidate est un traitement de première intention.

- Le traitement pharmacologique peut améliorer à la fois la symptomatologie de base et la dérégulation émotionnelle.

Littérature :

- Nyberg E, et al. : TDAH chez les adultes. HOGREVE 2013.

- Fayyad J, et al : Br J Psychiatry 2007 ; 190 : 402-409.

- Rösler M, et al : Nervenarzt 2008 ; 3 : 320-327.

- Barbaresi WJ, et al : Pediatrics 2013 ; 131 : 637-644.

4a. Estevez N, Eich-Höchli D, Dey M, et al. : (2014) Prevalence of and Associated Factors for Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Young Swiss Men. PLoS ONE 9(2) : e89298. doi:10.1371/journal.pone.0089298 - Polyzoi M, et al : Neuropsychiatr Dis Treat. 2018 ; 14 : 1149-1161.

- Ströhlein B, et al. : NeuroTransmitter 2016 ; 27.

- Chien WC, et al : Res Dev Disabil 2017 ; 65 : 57-73.

- Bron TI, et al : Accid Anal Prev 2018 ; 111 : 338-344.

- Chang Z, et al : JAMA Psychiatry 2017 ; 74 : 597-603.

- Barkely RA : Psychiatr Clin North Am 2004 ; 27(2) : 233-260.

- Kittel-Schneider S, et al : J Clin Med 2019 ; 8(10) : 1643.

- Krause J, Krause KH : TDAH à l’âge adulte. Éditions Schattauer 2014.

- Rösler M, Retz W : Psychothérapie 2008 ; 13(2) : 175-183.

- Pineiro-Dieguez B, et al : J Atten Disord 2016 ; 20 : 1066-1075.

- Barkley RA : Trouble de l’hyperactivité avec déficit de l’attention. A handbook for diagnosis and treatment, 3e éd. Guilford, New York

- Adler L, et al. : Patterns of psychiatric comorbidity with attention deficit/hyperactivity disorder. Abstract 119. 19th US Psychiatric & Mental Health Congress ; novembre 2006 ; New Orleans, Louisiana

- Rostain AL : Postgrad Med 2008, 120(3) : 27-38

- Torgersen T, et al : Nord J Psychiatry 2006 ; 60(1) : 38-43.

- Groupe de travail des sociétés médicales scientifiques. Ligne directrice S3 : TDAH chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte. Numéro d’enregistrement 028-045. AWMF ; 2017

- Retz W, Rösler M : Résistance au traitement dans le traitement du TDAH à l’âge adulte. In : Schmaus M, Messer T : La résistance au traitement dans les maladies mentales. Munich : Elsevier ; 2009 : 175-188.

- Faraone SV, et al : J Clin Psychopharmacol 2004 ; 24 : 24-29.

- Koesters M, et al : J Psychopharmacol 2009 ; 23 : 733-744.

- Castells X, et al : CNS Drugs 2011 ; 25 : 157-169.

- Retz W, et al : Exp Rev Neurother 2012 ; 12 : 1241-1251

- Mészáros A, et al : Int J Neuropsychopharmacol 2009 ; 12 : 1137-1147.

- Stuhec M, Lukić P, Locatelli I : Ann Pharmacother 2018 ; 53 : 121-133.

- Cortese S, et al : Lancet Psychiatry 2018 ; 5 : 727-738.

- Fredriksen M, et al : Eur Neuropsychopharmacol 2013 ; 23 : 508-527.

- Kooij, et al. : BMC Psychiatry 2010, 10 : 67.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2020 ; 18(6) : 12-15