Les troubles liés à la drogue chez les adolescents représentent un lourd fardeau pour le patient et sa famille et mettent en péril leur développement au plus haut point. Si une dépendance manifeste s’y ajoute, les problèmes cliniques et sociaux s’accumulent, surtout dans les populations à risque. Dans la pratique quotidienne, la tendance à renoncer aux drogues, même chez les patients adolescents présentant une comorbidité psychiatrique, s’est renforcée au cours des dix dernières années. La consommation d’alcool et de cannabis, en particulier, est devenue un compagnon quotidien au sens de l’automédication. Les comorbidités telles que la dépression, le TDAH, les troubles psychotiques et les troubles post-traumatiques caractérisent les situations complexes qui nécessitent un dépistage précoce par les médecins de famille et les pédiatres et une intervention précoce par les spécialistes. Le diagnostic de base comprend l’enregistrement multiple des symptômes ainsi que l’anamnèse personnelle, familiale et des drogues. Pour la thérapie, il faut en principe choisir le setting le moins restrictif avec une sécurité et une efficacité du traitement suffisantes. Une désintoxication en milieu hospitalier peut être nécessaire. L’implication de la famille, par exemple par le biais d’une thérapie familiale multidimensionnelle (MDFT), est utile dans tous les cas. Le cadre social permissif, d’une part, et l’impossibilité de gagner la “guerre contre la drogue”, d’autre part, constituent toutefois des défis sociaux supplémentaires.

Le développement d’un problème de dépendance est certes en fin de compte un événement biopsychosocial individuel à long terme qui concerne l’individu. Néanmoins, certains schémas de base peuvent être identifiés, qui accompagnent souvent une mise en danger précoce et donc la nécessité d’une intervention précoce, en particulier dans les populations à risque [1]. Il s’agit de :

- Début précoce (avant l’âge de 12 ans)

- Augmentation rapide de la dose et de la consommation

- Consommation de plus en plus souvent ou exclusivement en solitaire et non dans des groupes de pairs

- Remplacement aléatoire d’une substance par une autre

- Changement complet de groupe de pairs

- Focalisation mentale permanente sur la consommation de substances addictives.

Épidémiologie différentielle

C’est à l’adolescence, période de vulnérabilité, que la plupart des premières expériences avec des substances psychoactives ont lieu. Malgré une baisse du taux de tabagisme depuis la fin des années 1990, l’âge d’initiation à la nicotine se situe entre 13 et 14 ans, tandis que les trois quarts des jeunes de 17 ans et moins font leur première expérience avec l’alcool. La première consommation de drogues illégales commence un peu plus tard. Le cannabis est de loin la première drogue illégale la plus répandue, avec par exemple 0,6% des jeunes Allemands de 12-13 ans ayant déjà eu une expérience de consommation dans ce domaine. La part des jeunes ayant l’expérience de la consommation augmente jusqu’à 17 ans pour atteindre 13,5%. Jusqu’à 25 ans, 40,9% de tous les adolescents et jeunes adultes ont eu une première expérience avec le cannabis, bien que la consommation de cannabis soit globalement en baisse.

Pour chaque tranche d’âge, la proportion de garçons expérimentés en matière de consommation est plus élevée que celle des filles (pour plus d’informations sur les études épidémiologiques actuelles, voir [2]).

Les expériences avec des substances psychoactives ne sont répétées que si elles ont une connotation positive à moyen terme. L’état de conscience altéré (ivresse) ressenti par le consommateur doit être de nature à générer une motivation spécifique à la répétition. Il convient donc de distinguer clairement les extrêmes d’une consommation d’essai unique, au sens d’une prévalence à vie, et d’une consommation continue intensive, au sens d’une prévalence à la semaine ou à la journée.

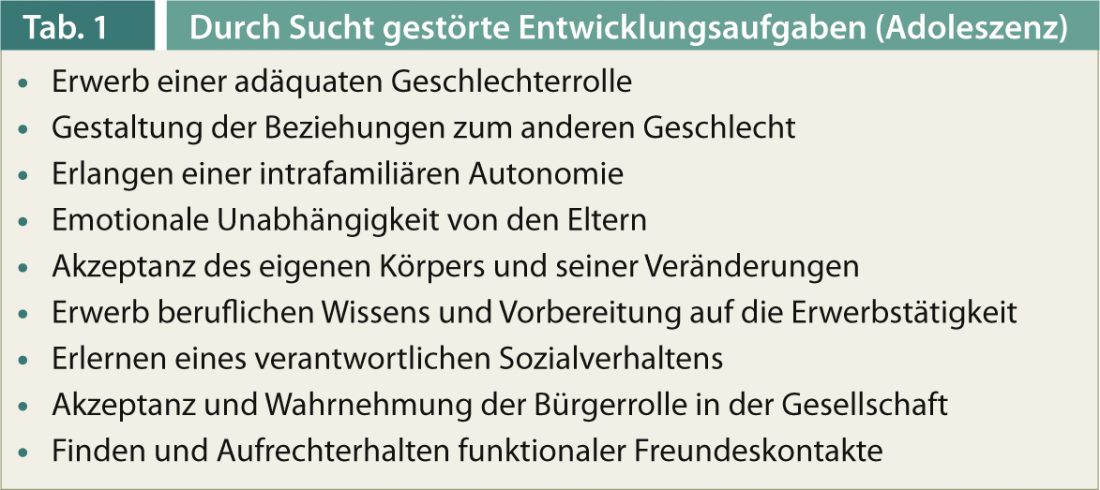

Tâches de développement et psychopathologie du développement

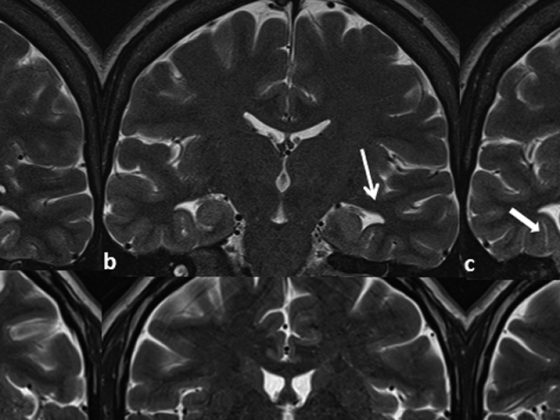

L’importance de la gestion des “tâches de développement” dans la dynamique du développement s’explique entre autres par le caractère typique des transitions biographiques (tableau 1). Les tâches de développement précoces non maîtrisées réduisent la probabilité de réussite des tâches de développement ultérieures. Les biographies successives de ces personnes sont marquées par de multiples problèmes qui ne cessent de s’aggraver même si la consommation n’augmente pas [3]. De cette réaction en chaîne, on peut déduire un principe de prévention et d’intervention précoce : Tout retard dans le développement de la dépendance signifie une promotion importante du développement individuel [4]. Il s’agit notamment de traiter de manière adéquate et opportune les troubles psychiatriques des jeunes et les dysfonctionnements mentaux à l’adolescence.

Modélisation clinique

Les modèles psychologiques se concentrent principalement sur l’apprentissage, le coping, la dynamique des conflits et la motivation, ainsi que sur les facteurs associés à la famille. Les modèles orientés vers la biologie mettent l’accent sur les changements dans les organes du cerveau et du corps (par exemple, ce qu’on appelle la mémoire de la dépendance). Les modèles sociologiques mettent l’accent sur l’intégration macrosociale des phénomènes de dépendance. Cela inclut la définition sociale de la dépendance ou de l’abus, qui peut varier historiquement et régionalement (aperçu dans [5]).

Le modèle transthéorique établi, qui décrit le développement de la dépendance et l’arrêt de la consommation comme un processus circulaire (circulus vitiosus), mais dans lequel il est possible d’intervenir différemment à chaque étape du processus, est également utile pour la compréhension individuelle [6].

Diagnostic et diagnostic différentiel

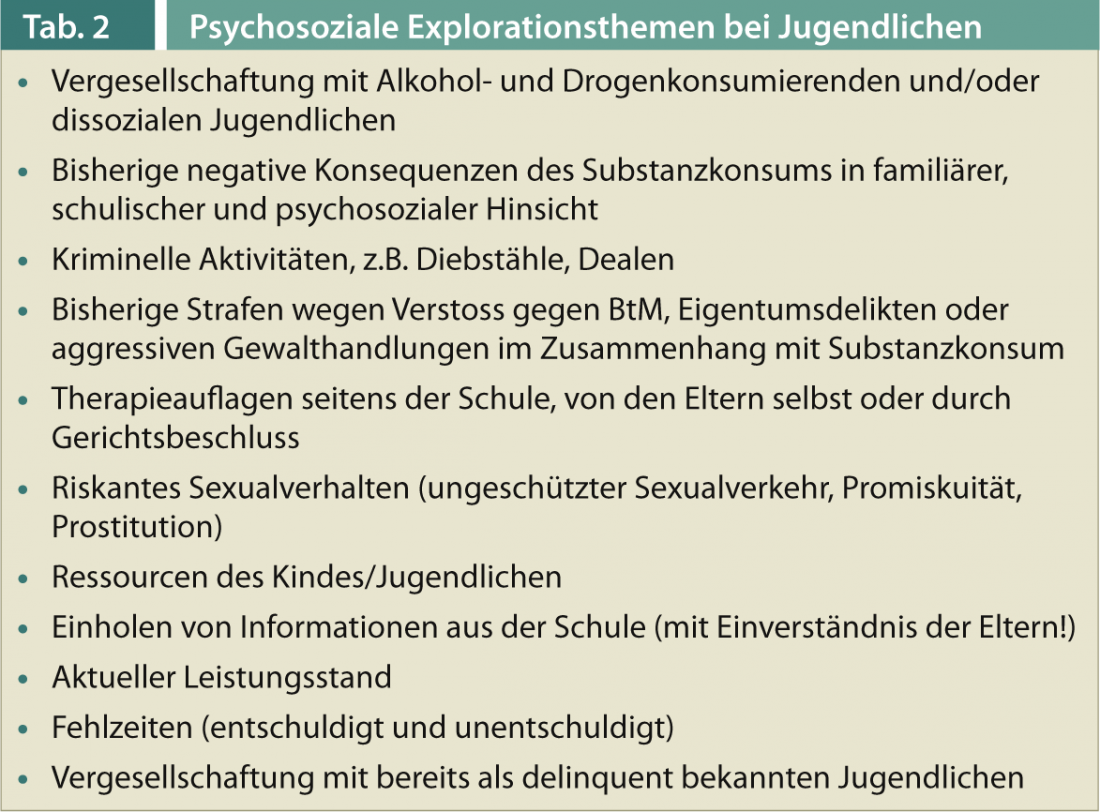

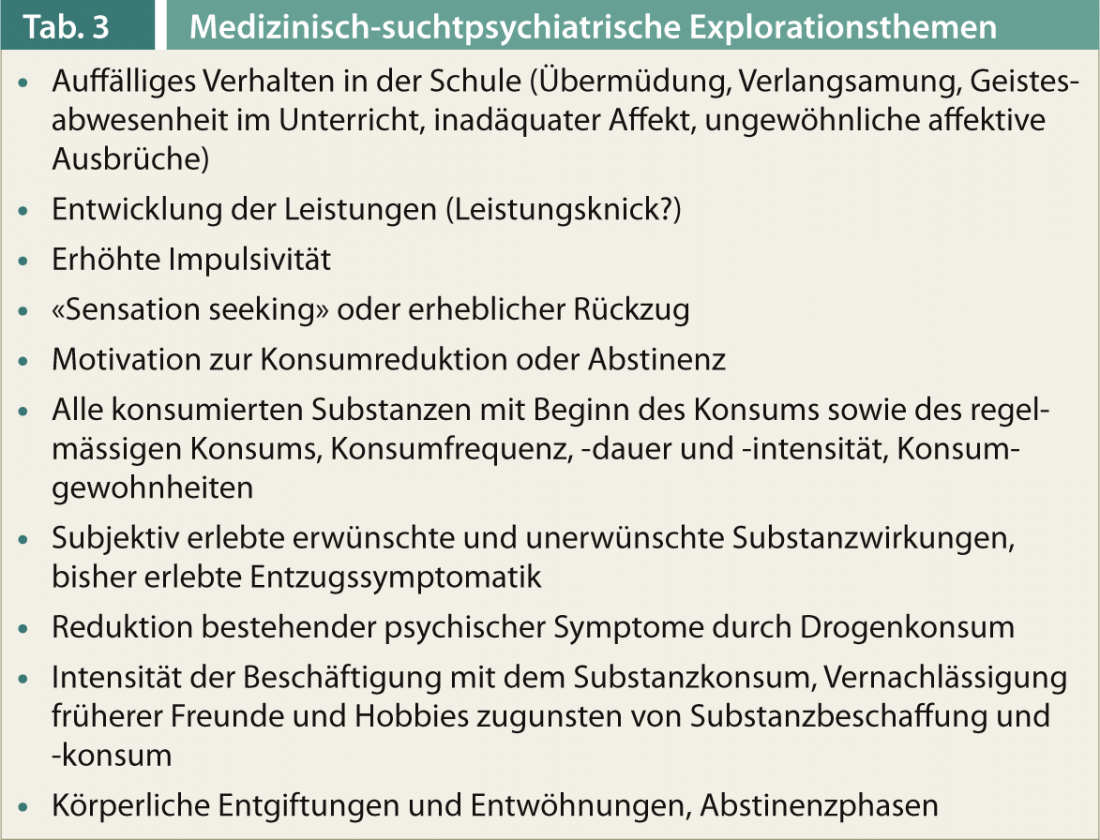

La prise en compte multiple des symptômes et l’auto-anamnèse, l’anamnèse familiale et une anamnèse précise des drogues constituent la base de tout diagnostic. A cela s’ajoute le recensement systématique et l’évaluation des conséquences psychosociales (tableau 2) et médico-biologiques de la consommation de substances psychoactives (tableau 3).

L’entretien médical personnel devrait plutôt se tourner vers les problèmes interactionnels, scolaires et de performance – et ne pas se focaliser sur les détails des quantités de drogue, de l’approvisionnement, etc. Il convient d’accorder une grande importance à la représentation du jeune lui-même à un stade précoce de la consommation. Les tendances à la simulation et à la dissimulation qui caractérisent le toxicomane sérieux ne sont pas encore prononcées dans le cas de l’usage nocif, de sorte que les déclarations du jeune sur la quantité, le type de drogue et le mode de consommation sont en principe crédibles.

Le contrôle d’urine (éventuellement inopiné) complète ces mesures dans de nombreux cas, mais sert moins à établir un diagnostic de base qu’à vérifier le respect de l’abstinence (partielle) et d’autres objectifs thérapeutiques. L’analyse des cheveux est parfois indiquée à des fins judiciaires, mais n’a qu’une importance secondaire dans la pratique quotidienne. L’anamnèse et le diagnostic de laboratoire doivent dans tous les cas être complétés par un examen physique complet et minutieux (éventuellement par un spécialiste), car les jeunes taisent souvent leurs symptômes somatiques, ne vont pas régulièrement chez le pédiatre ou le médecin de famille et ce n’est souvent que la problématique de la dépendance qui permet de déceler d’autres anomalies physiques.

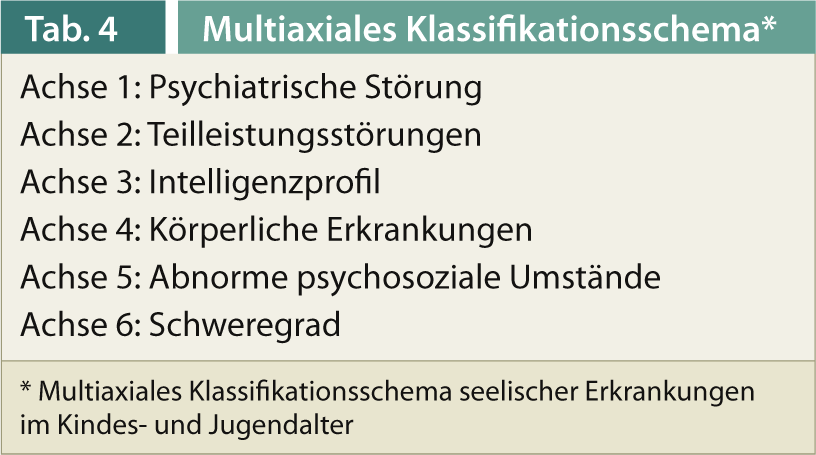

Grâce au diagnostic multi-niveaux de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent sur la base du schéma de classification multi-axiale des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent (MAS, tableau 4), il convient également de représenter les thèmes importants pour le développement que sont les troubles des performances partielles et le profil d’intelligence ainsi que les facteurs familiaux [7].

Approches thérapeutiques

En principe, il convient de choisir le cadre le moins restrictif dans lequel une sécurité et une efficacité suffisantes du traitement peuvent être garanties [8, 9]. Cela concerne tout d’abord la sécurité physique du jeune lui-même (danger physique aigu, danger pour soi-même dû à l’ivresse) et des tiers (danger pour autrui dû au jeune).

S’il n’y a pas de nécessité d’hospitalisation aiguë en raison d’une indication somatique ou psychiatrique, le choix du setting d’intervention est déterminant pour la suite :

- le type et la gravité de la dépendance à une substance

- type et quantité de substances consommées

- Risque de symptômes de sevrage significatifs

- Échecs de traitement antérieurs dans un cadre moins restrictif.

Si nécessaire, la désintoxication doit être effectuée sous la forme d’une cure de désintoxication qualifiée en milieu hospitalier, suivie d’une rééducation dans un établissement spécialisé pour les jeunes souffrant de dépendance à une substance.

La planification de la thérapie doit viser dès le départ la réhabilitation et l’intégration scolaires et professionnelles sur la base des antécédents scolaires, du diagnostic actuel des performances et des limitations intellectuelles éventuellement causées par la consommation de drogues, et ne doit pas faire des objectifs secondaires, comme par exemple une adaptation optimale dans une colocation thérapeutique ou des entretiens thérapeutiques familiaux de rattrapage, des objectifs principaux apparents.

La motivation intrinsèque durable du jeune ne peut que rarement être supposée, c’est pourquoi l’implication obligatoire des parents ayant l’autorité parentale ou d’un curateur ou la coopération avec les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) compétentes au niveau régional et, le cas échéant, avec le procureur des mineurs, sont essentielles. Dans ce contexte, il convient de tenir compte des accusations pénales ou des procédures en cours, ainsi que des dettes et des situations de dépendance financière – deux sujets souvent négligés lors du diagnostic médical et qui influencent considérablement le déroulement du traitement par la suite. L’implication de la famille ou de personnes proches importantes est conseillée dans presque tous les cas (pour plus d’informations, voir [10]), d’autant plus qu’en plus de la question de la garde, la dynamique du système familial peut être importante pour le déroulement de l’affaire. Des méthodes thérapeutiques spécifiques telles que la thérapie familiale multidimensionnelle (MDFT, [11]) font en outre partie des procédures présentant les niveaux de preuve les plus élevés.

L’évidence des interventions pharmacologiques est de facto inexistante, la médication s’oriente vers des symptômes individuels ou la comorbidité.

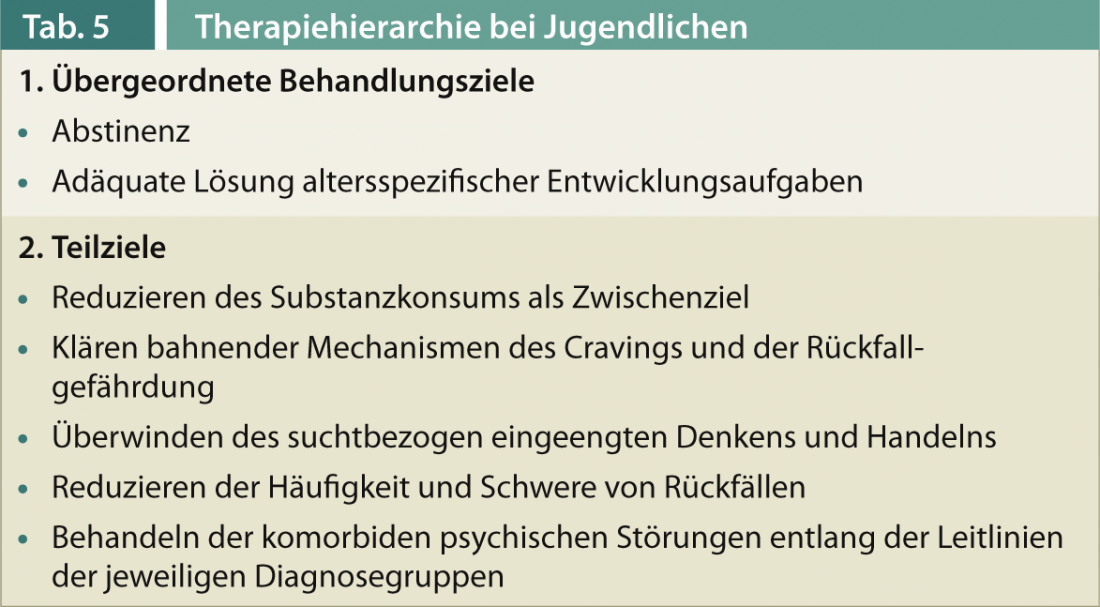

Les objectifs thérapeutiques fondamentaux (tableau 5) se concentrent – et la boucle est bouclée – sur les tâches de développement à accomplir.

Dr Oliver Bilke-Hentsch MBA

Littérature :

- Jordan S, Sack PM : Facteurs de protection et de risque, in : Thomasius R, et al. (eds.) : Troubles de l’addiction chez l’enfant et l’adolescent. Stuttgart, Schattauer 2009 ; 127-137.

- Rapport de suivi d’Addiction Suisse 2013 (www.suchtschweiz.ch).

- Reis O : Facteurs de risque et de protection du développement de la dépendance, aspects dynamiques du développement, dans : Batra A , Bilke-Hentsch O (eds.) : Praxisbuch Sucht. Stuttgart, Thieme 2011 ; 8-15.

- Esser G, et al. : Un modèle de développement de l’abus de substances au début de l’âge adulte. Enfance et développement 2008 ; 17 : 31-45.

- Batra A, Bilke-Hentsch O : Livre pratique sur la dépendance. Stuttgart, Thieme 2011.

- Prohaska JO, Di Clemente CC : Towards a comprehensive model of change, in : Miller WR, Heather N (eds.) : Treating addictive behaviours. New York, Plenum, 1985 ; 3-27.

- Remschmidt H, Schmidt MH (eds.) : Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO. 4e éd. Berne, Huber 2004.

- Société allemande de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents (eds.) : Lignes directrices sur le diagnostic et le traitement des troubles mentaux chez les nourrissons, les enfants et les adolescents. 2e éd. Cologne, Deutscher Ärzte-Verlag 2006.

- Action officielle de l’AACAP : Paramètres de pratique pour l’évaluation et le traitement des enfants et des adolescents présentant des troubles liés à la consommation de substances. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2005 ; 44 : 609-621.

- Klein M. (eds.) : Les enfants et les risques de dépendance. Stuttgart, Schattauer 2008.

- Spohr B, Gantner A. : Thérapie familiale multidimensionnelle – une combinaison de thérapie familiale et de thérapie des addictions pour les adolescents présentant des troubles de l’addiction et des troubles du comportement. Psychoth im Dialog PID 2010 ; 3 : 254-260.