La profondeur et la surface de la brûlure, ainsi que les pathologies et les lésions associées, déterminent l’indication de transfert vers un centre pour grands brûlés. Les brûlures jusqu’au degré 2a sont traitées de manière conservatrice. Les principes du traitement moderne des plaies en milieu humide doivent être appliqués. Les pansements hydrofibres, en particulier, ont fait leurs preuves. Les brûlures de degré 2b et plus sont généralement traitées par chirurgie. Les cicatrices doivent être soignées et surveillées tout au long de la vie à l’aide de produits externes appropriés. En cas de brûlures étendues ou de brûlures sur des parties du corps exposées, une thérapie de grande envergure est nécessaire, dans le sens d’un accompagnement psychologique et d’une réinsertion sociale progressive.

Tout d’abord, quelques mots sur la structure de la peau. Le manteau épifascial de la peau est composé de l’épiderme, du derme et de l’hypoderme. Le fascia sépare la gaine des tissus mous de la peau des structures sous-fasciales telles que les muscles, les os et, le cas échéant, les viscères. L’épiderme avasculaire se renouvelle environ tous les 28 jours chez les personnes en bonne santé. Les blessures qui ne dépassent pas l’épiderme guérissent donc sans cicatrices. Outre les kératinocytes, les mélanocytes sont une composante importante de l’épiderme. Ils protègent la peau des rayons UV en produisant de la mélanine. La membrane basale sépare l’épiderme du derme sous-jacent. Les glandes sudoripares et sébacées, par exemple, dont les sécrétions nourrissent la peau et constituent une barrière contre les bactéries grâce à leur pH acide. L’hypoderme est plus ou moins développé selon les régions du corps et joue le rôle de couche tampon.

Épidémiologie et étiologie

Dans notre monde occidental, la plupart des brûlures se produisent dans l’environnement domestique. Les causes les plus fréquentes chez les adultes sont les brûlures par flamme, suivies par les blessures causées par des liquides chauds, les explosions et, en dernier lieu, les blessures électriques. Les échaudages accidentels sont très fréquents chez les enfants. Il suffit de penser à l’eau renversée ou à une bouillotte qui s’est échappée. En outre, il faut toujours penser à la maltraitance des enfants.

Thérapie initiale

Chez les grands brûlés, la thermorégulation de l’organisme est perturbée. C’est pourquoi un refroidissement agressif, par exemple avec des groupes frigorifiques, n’est plus recommandé. Il y a un risque de dommages supplémentaires dus aux engelures. Il faut également s’abstenir de nettoyer ou d’appliquer des produits externes ou d’enlever des bulles. Il est essentiel de couvrir les plaies de manière stérile et de les transporter rapidement vers un établissement médical approprié. Selon l’étendue de la brûlure, d’autres mesures telles que le traitement de la douleur et la substitution des fluides doivent être mises en place. En cas de traumatisme d’inhalation supplémentaire avec insuffisance pulmonaire progressive, il y a une indication d’intubation.

Image clinique

Pour évaluer l’étendue de la brûlure et prendre les mesures appropriées, il est nécessaire de calculer à la fois la surface corporelle brûlée et d’estimer la profondeur.

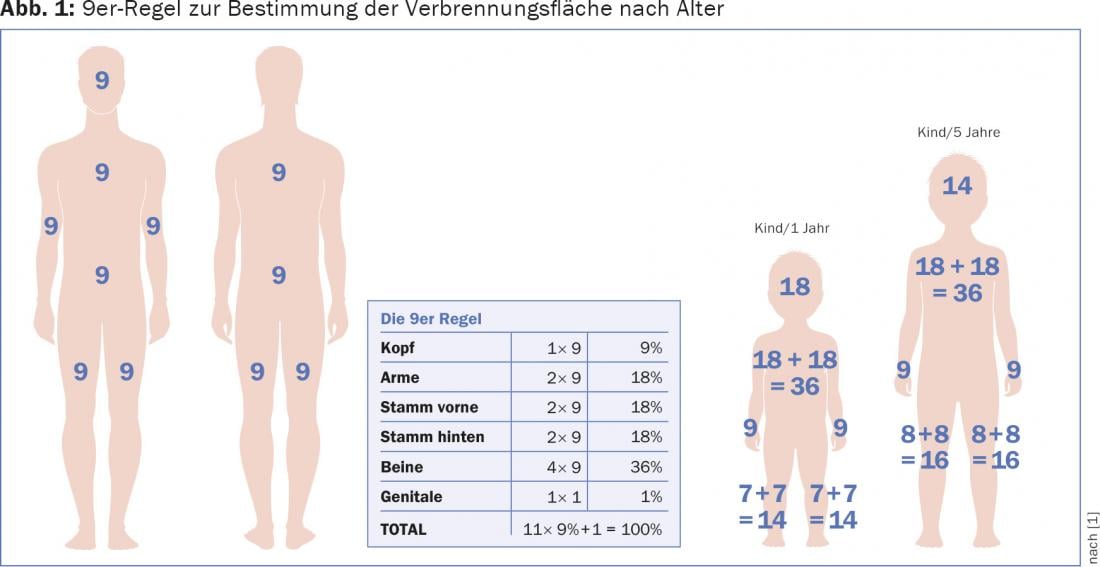

Alors qu’il est encore relativement facile de déterminer la surface corporelle brûlée à l’aide de la règle des 9 (fig. 1) , il n’est pas aisé de distinguer les différentes profondeurs de brûlure. En particulier, la distinction entre les degrés 2a et 2b est un défi. Cette distinction est pourtant éminemment importante, car elle a des conséquences thérapeutiques décisives. Une brûlure de type 2a peut généralement être contrôlée de manière conservatrice, tandis qu’une brûlure de type 2b nécessite généralement un traitement chirurgical.

Extension en profondeur

La dilatation en profondeur résulte de la température appliquée et de la durée d’exposition. Les brûlures de grade 1 et de grade 2a sont considérées comme des brûlures superficielles. Les degrés 2b, 3 et 4 sont classés comme des brûlures profondes.

Pour différencier la combustion profonde de la combustion superficielle, il est utile d’effectuer ce que l’on appelle un test de compression. Il s’agit de passer une compresse stérile sur la plaie. Si le patient ressent des douleurs et qu’il n’y a pas de poils sur la compresse, il s’agit d’une blessure superficielle. En revanche, l’absence de douleur ou les poils corporels qui restent sur la compresse sont considérés comme une brûlure profonde.

Un autre test clinique est le test à la spatule. On appuie alors une spatule stérile sur le fond de la plaie. S’il y a recapillarisation, il s’agit d’une lésion superficielle (test spatule positif) – s’il n’y a pas de recapillarisation, il s’agit d’une lésion profonde (test spatule négatif).

La couleur des tissus aide également à distinguer les brûlures superficielles des brûlures profondes. Les brûlures superficielles sont typiquement rouges et humides. Les brûlures profondes sont plutôt jaunâtres-brunâtres à blanchâtres et sèches.

Taux de combustion

Degré 1 : rougeur douloureuse de la peau, brûlure superficielle avec lésion de l’épiderme à des températures supérieures à 45°C. Exemple clinique : coup de soleil.

Grade 2a : brûlure superficielle, lésions de l’épiderme et des couches superficielles du derme. Appendices cutanés intacts, formation de cloques douloureuses. Fond de la plaie humide. Gérer de manière conservatrice.

Grade 2b : brûlure profonde, cloques douloureuses, fond de la plaie sec. En général, traitement chirurgical, formation de cicatrices.

Grade 3 : lésion profonde de la peau avec destruction de l’hypoderme. Généralement indolore en raison de la destruction des nerfs. Fond de la plaie gris-blanc, coriace et sec.

Grade 4 : plaie avec carbonisation. Le défaut s’étend jusqu’aux structures sous-fasciales. Soins intensifs nécessaires. Nécessité d’un recouvrement plastique coûteux des défauts. Le cas échéant, amputation (fig. 2).

Extension de la surface

L’étendue de la surface de la peau lésée est exprimée en pourcentage de la surface corporelle (%KOF). Pour cela, on utilise notamment la règle des 9 selon Wallace. Pour les enfants, elle est modifiée en raison des différentes proportions du corps. La règle de la paume de la main stipule que la paume de la main du blessé correspond à 1% de la surface de son corps. L’étendue de la surface déterminée sert de base au calcul des besoins en liquide et constitue un critère important pour déterminer si le patient doit être transféré dans un centre pour grands brûlés.

Critères de transfert vers un centre de traitement des brûlures

De nombreux critères rendent nécessaire le transfert vers un centre de traitement des brûlures. Des facteurs tels que la localisation de la brûlure, l’étendue de la brûlure (profondeur et surface) ainsi que les maladies ou blessures concomitantes jouent un rôle important. Les grands brûlés sont des personnes dont la vie est menacée. Le choc et la menace de septicémie rendent le traitement en soins intensifs indispensable. Les indications de transfert vers un centre de traitement des brûlures sont les suivantes

- Suspicion de traumatisme par inhalation

- Blessures électriques

- Patients très jeunes ou âgés (<8 ans,

- >60 ans)

- Brûlures au visage/cou, mains, pieds, région anogénitale, aisselles, zone des grandes articulations

- >20% de surface corporelle brûlée au second degré

- >10% de surface corporelle brûlée au troisième degré

- Brûlures à partir de 10% de la surface corporelle chez les enfants.

Thérapie

La décision de savoir si le patient a besoin d’un traitement ambulatoire, hospitalier, conservateur ou chirurgical dépend de différents facteurs et ne peut souvent pas être prise avec certitude au départ.

Les brûlures de premier degré ne nécessitent pas d’hospitalisation, à condition qu’il n’y ait pas d’autres lésions ou maladies associées. Les brûlures de niveau 2a ne nécessitent généralement pas de traitement chirurgical. Un traitement moderne des plaies en milieu humide y est indiqué. Les patients souffrant de brûlures jusqu’à 5% KOF peuvent être pris en charge en ambulatoire.

Il ne faut pas oublier un traitement analgésique suffisant et la vérification du statut tétanique.

Traitement conservateur : il existe aujourd’hui un grand nombre de pansements pour le traitement des brûlures de degré 2a. L’objectif est d’adapter le traitement des plaies en milieu humide en fonction des phases. On utilise notamment des gels antiseptiques (par ex. octénidine, polihexanide), des alginates, des pansements en mousse ou des hydrofibres avec ou sans argent ajouté (Fig. 3). Ces nouveaux pansements permettent, à quelques exceptions près, d’éviter les changements quotidiens de pansements.

Traitement chirurgical : les brûlures de grade 2b et plus doivent faire l’objet d’un traitement chirurgical. Il s’agit de retirer chirurgicalement les tissus nécrosés. On prive ainsi les bactéries de leur base alimentaire et de leur possibilité de repli et on lutte contre les infections et une éventuelle septicémie. Différentes méthodes de couverture sont disponibles en fonction de la profondeur de la brûlure et de sa localisation. Il convient de mentionner ici la greffe de peau fendue maillée. Pour des raisons esthétiques et en raison de la tendance au rétrécissement, elle n’est pas utilisée sur le visage, les mains, les pieds et les articulations surdimensionnées. Les substituts cutanés alloplastiques tels que Suprathel® et Matriderm® sont également utilisés, tout comme les xénogreffes en cas de brûlures importantes. D’autres méthodes de couverture incluent les techniques d’expansion cutanée, par exemple selon Meek. Une possibilité supplémentaire est le remplacement autologue de la peau par des kératinocytes.

Suivi des patients

Le traitement de la brûlure elle-même n’est pas le seul défi. Il n’est pas rare que le patient en lui-même soit gravement traumatisé. Cela nécessite un suivi psychologique et des mesures de réinsertion sociale. En outre, un traitement de kinésithérapie et d’ergothérapie est nécessaire pour prévenir les contractures. Le matériel de compression sur mesure prévient la formation de cicatrices et doit être porté pendant six mois. Selon la gravité de la blessure, la peau peut nécessiter des soins à vie. La disparition des glandes sébacées et sudoripares entraîne un dessèchement de la peau et l’impossibilité d’établir un manteau protecteur acide. Lorsqu’il n’y a plus de mélanocytes, la cicatrice est exposée sans protection à la lumière du soleil. Les carcinomes cicatriciels dans l’intervalle ne sont pas rares. La cicatrice, expression d’un tissu de remplacement de mauvaise qualité, nécessite donc des soins et une attention à vie.

Littérature :

- Pallua N, Low JFA : Lésions thermiques, électriques et chimiques. Dans : Berger A, Hierner R (éd.) : Plastische Chirurgie – Grundlagen, Prinzipien, Techniken. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 2003.

Littérature complémentaire :

- Achauer BM, Sood R : Burn surgery. Saunders, Philadelphie 2006.

- Barret-Nerin JP, Herndon DN : Principes et pratique de la chirurgie de la brûlure. 1ère éd. CRC Press 2004.

- Cuttle L, et al : La durée optimale et le délai du traitement de premiers secours pour les brûlures partielles profondes. Burns 2010 ; 36(5) : 673-679.

- Herndon DN : Total burn care. Saunders Elsevier, Philadelphie 2012.

- Hettiaratchy S, Dziewulski P : ABC of burns : pathophysiology and types of burns. BMJ 2004 ; 328(7453) : 1427-1429.

- Jackson DM : Le diagnostic de la profondeur de la brûlure. Br J Surg 1953 ; 40(164) : 588-596.

- Jeschke MG, et al : Handbook of burns. Springer, Heidelberg 2012.

- Kamolz LP, Herndon DN, Jeschke MG : Brûlures. Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2009.

- Latarjet L : La gestion de la douleur associée aux changements d’habillage chez les patients atteints de brûlures. Journal EWMA 2002 ; 2(2) : 5-9.

- Richardson, P Mustard L : La gestion de la douleur dans l’unité de brûlés. Burns 2009 ; 35(7) : 921-936.

- Tobalem M, et al : First-aid with warm water delays burn progression and increases skin survival. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2013 ; 66(2) : 260-266.

- Vogt MP : Pratique de la chirurgie plastique. Springer, Berlin 2011.

- Wolf SE, Herndon DN : Handbook of burn care (Vademecum). Landes Bioscience, Austin 1999.

DERMATOLOGIE PRATIQUE 2015 ; 25(5) : 11-15