Les lésions vasculaires périphériques sont rares, mais elles posent des problèmes importants. Outre le contrôle du saignement, la préservation des extrémités est une priorité.

Les lésions vasculaires périphériques sont relativement rares sous nos latitudes et représentent <1% de tous les traitements traumatiques. En cas de blessures vives, la priorité est de contrôler le saignement. Les traumatismes vasculaires contondants s’accompagnent souvent de lésions concomitantes, de sorte qu’une ischémie périphérique existante peut facilement être ignorée. Cependant, la détection et le traitement précoces de l’ischémie sont essentiels pour la survie et la préservation du membre. La chirurgie ouverte utilisant les principes de la chirurgie vasculaire reste au premier plan dans le traitement des lésions vasculaires périphériques. Les procédures endovasculaires prennent également de plus en plus d’importance dans ce domaine et constituent une très bonne alternative dans des cas sélectionnés.

Épidémiologie

Les données de la National Trauma Data Bank des États-Unis de 2002 à 2006 montrent qu’une lésion vasculaire périphérique est présente dans 0,64% de tous les traitements de traumatisme [1]. Dans 2/3 des cas, le membre supérieur est touché, dans 1/3 le membre inférieur. 4 patients sur 5 sont des hommes ; l’âge moyen est de 36 ans. Les lésions vasculaires du membre supérieur sont plus souvent dues à un traumatisme tranchant (62,6%), tandis que les lésions vasculaires du membre inférieur sont plus souvent dues à un traumatisme contondant (56,2%). Les quatre causes de traumatisme les plus fréquentes sont les accidents de la route, suivis des blessures par balle ou par arme blanche et des chutes de grande hauteur.

Le taux d’amputation majeure est de 1,3% pour les lésions vasculaires du membre supérieur. Elle est nettement plus élevée au niveau du membre inférieur (7,8%). La mortalité montre également une différence marquée. Alors que les lésions vasculaires au niveau du membre supérieur présentent un taux de mortalité de 2,2%, ce taux est de 7,7% au niveau du membre inférieur. Les patients >65 ans meurent deux fois plus souvent que le groupe plus jeune, mais le taux d’amputation est le même dans les deux groupes [2].

Dans une étude de registre suédoise menée entre 1987 et 2005, 50% des lésions vasculaires périphériques sont iatrogènes [3]. Des données provenant d’Angleterre semblent confirmer l’hypothèse selon laquelle, dans nos milieux, les traumatismes iatrogènes en particulier sont les principaux responsables des lésions vasculaires périphériques [4]. Les patients souffrant de lésions vasculaires iatrogènes sont plus âgés et présentent davantage de comorbidités. Le risque péri- et postopératoire augmente en conséquence.

Diagnostic/procédure

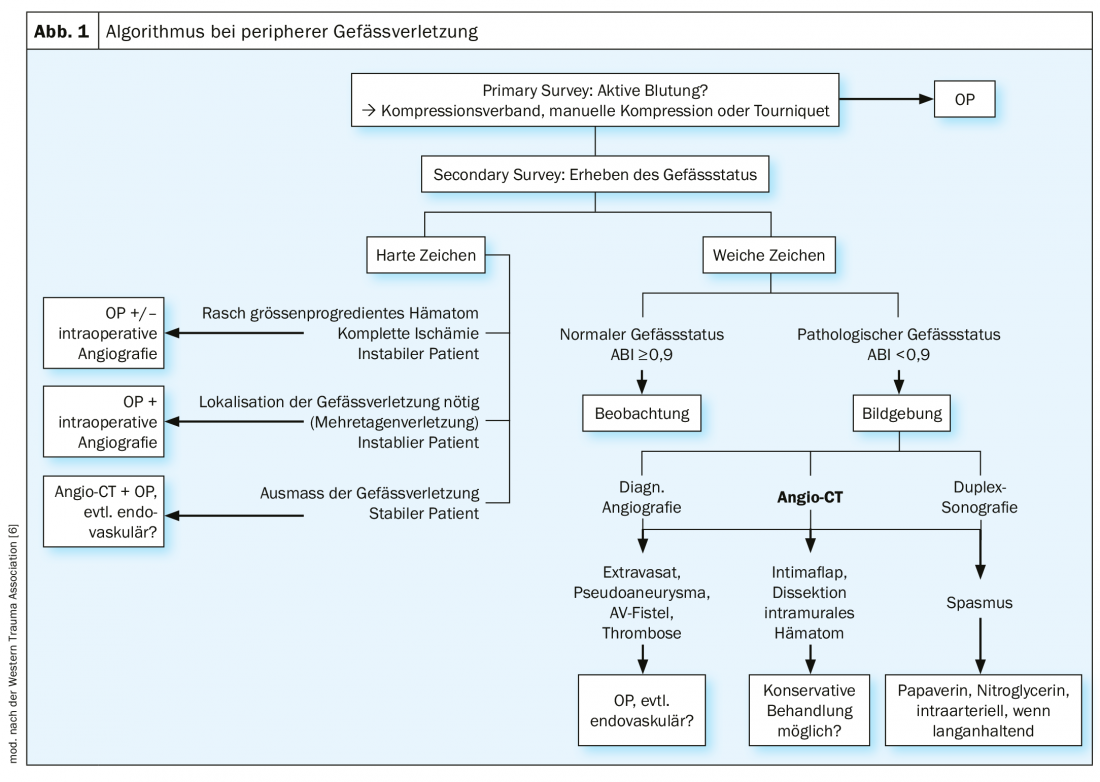

Les traumatismes aigus peuvent s’accompagner d’hémorragies mettant en jeu le pronostic vital. Ici, le contrôle des saignements est la priorité absolue. Si un pansement compressif ou une compression manuelle ne permettent pas d’obtenir une hémostase sûre, il convient de mettre en place un système de garrot si l’anatomie le permet. L’expérience acquise lors des guerres d’Irak et d’Afghanistan montre que le garrot sauve clairement des vies en cas d’hémorragie grave d’un membre sans causer de dommages significatifs (<2% de lésions nerveuses pour 2 heures de garrot permanent) [5].

Les traumatismes vasculaires contondants résultent souvent d’accidents de la route ou de chutes. La priorité est ici de traiter les blessures concomitantes qui mettent la vie en danger. On s’oriente vers le schéma ATLS. Dans l’enquête secondaire, un statut vasculaire propre doit être obtenu. L’absence de pouls palpable, en particulier chez les jeunes patients sans choc circulatoire ou hypothermie, doit éveiller les soupçons. La détermination d’un indice ABI est également utile dans le cadre d’un setting d’urgence, car il est objectivable. En cas de valeurs <0,9, il convient de procéder généreusement à des examens complémentaires. Le plus important est de penser à une éventuelle lésion vasculaire. L’examen clinique permet de distinguer les signes durs des signes mous, qui sont en faveur d’une lésion vasculaire. Les signes durs sont un saignement évident, un hématome dont la taille augmente rapidement, un bruit d’écoulement ou un bourdonnement au-dessus du vaisseau lésé et des signes d’ischémie aiguë (absence de pouls, pâleur, douleur, troubles de la sensibilité, déficit moteur, choc). Les signes faibles sont la présence de sang sur le lieu de l’accident, des plaies au niveau des extrémités avec un choc hémorragique indéterminé, une atteinte des nerfs périphériques, des fractures ou luxations à haut risque (par ex. lésion de l’artère poplitée en cas de luxation du genou) et un traumatisme à proximité d’une artère d’un membre [6].

Dans le cadre d’un traumatisme, la tomodensitométrie à contraste amélioré est l’imagerie de premier choix . Elle est presque omniprésente, rapidement disponible et représente de manière fiable non seulement la lésion vasculaire, mais aussi les lésions associées pertinentes. Une échographie duplex ou une angiographie diagnostique peuvent également être réalisées. Cette dernière est certes invasive, mais elle offre la possibilité d’une intervention thérapeutique directe selon les cas.

En cas d’hémorragie évidente, le patient peut être amené en salle d’opération sans autre diagnostic ni détour, surtout s’il est hémodynamiquement instable. Il en va de même, selon les cas, en cas d’ischémie complète d’un membre. Il est alors possible de réaliser une angiographie peropératoire. La figure 1 illustre un algorithme possible dans l’approche des lésions vasculaires périphériques.

Lésions vasculaires aiguës

Les lésions vasculaires aiguës endommagent le vaisseau de l’extérieur vers l’intérieur. On distingue trois niveaux de gravité. Le grade I implique une lésion vasculaire extraluminale (limitée à l’adventice +/- média) et n’entraîne ni hémorragie ni ischémie. Un hématome intramural peut en résulter. Secondairement, la faiblesse de la paroi peut entraîner une rupture ou la formation d’un anévrisme. Une lésion de grade II ouvre la lumière et provoque en conséquence une hémorragie. La formation d’un pseudo-anévrisme ou d’une fistule AV en cas de pénétration veineuse supplémentaire est également possible. La lésion de grade III sectionne complètement le vaisseau, entraînant une hémorragie et une ischémie périphérique. Dans les artères plus petites, le saignement peut s’arrêter spontanément par rétraction et enroulement de l’intima [7].

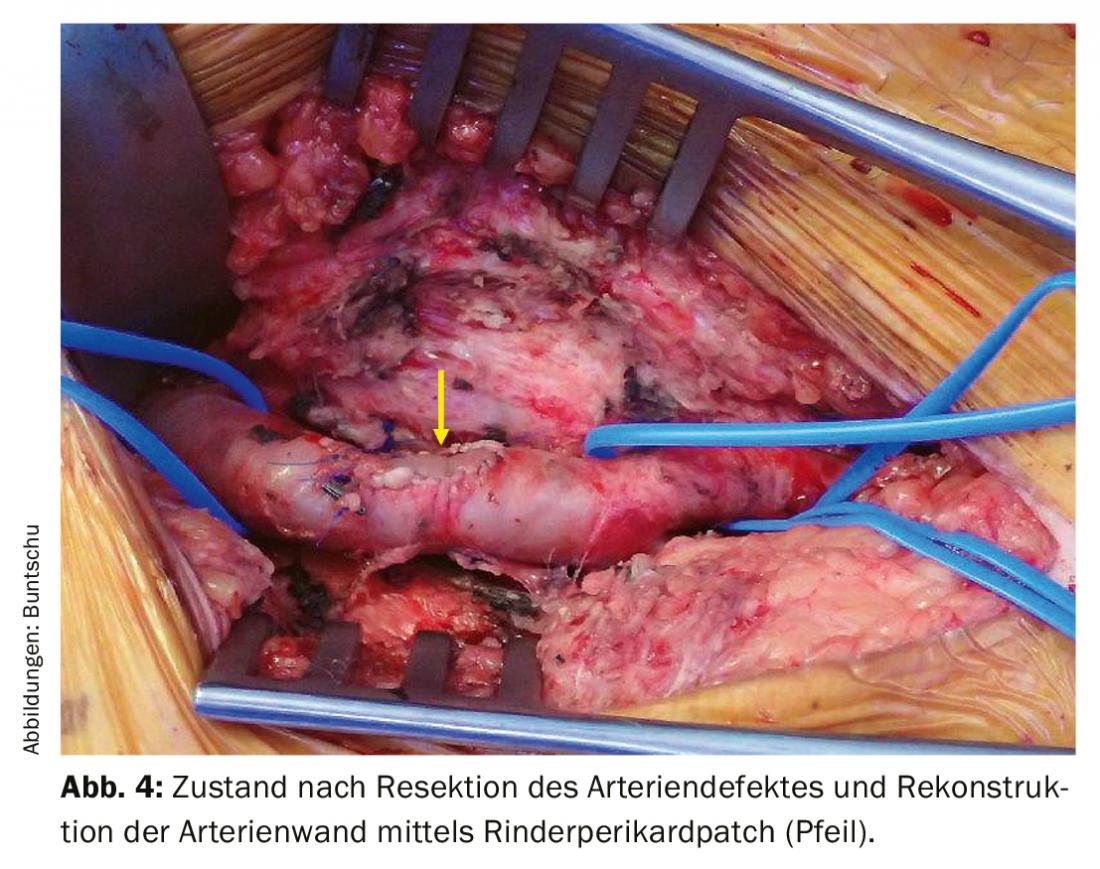

Les lésions artérielles transversales peuvent généralement être suturées directement. Les blessures dans le sens longitudinal du vaisseau doivent être fermées par un patch (veine autologue ou péricarde bovin) (risque de sténose iatrogène en cas de suture directe). Dans le cas de lésions artérielles plus importantes, telles que celles causées par des blessures par balle, le segment d’artère concerné doit être réséqué jusqu’à ce que la paroi artérielle soit à nouveau intacte. Si l’absence de tension est possible, une anastomose directe de bout en bout peut être réalisée. Si le diamètre de l’artère est <8 mm, les extrémités doivent être biseautées. Si une suture sans tension n’est pas possible, une pièce interposée doit être cousue. La veine saphène interne est utilisée en priorité, car elle présente les meilleurs taux d’ouverture à long terme et est résistante aux infections [8].

Comme le site chirurgical est généralement contaminé par le traumatisme pénétrant, les prothèses en plastique (PTFE, Dacron) ne doivent être utilisées qu’en l’absence de matériel veineux autologue ou en cas de disparité de diamètre trop importante. Des greffons biosynthétiques sont également disponibles.

Blessures vasculaires contondantes

Les lésions vasculaires contondantes endommagent le vaisseau de l’intérieur vers l’extérieur [7]. Comme pour les blessures vives, on distingue trois niveaux de gravité. Le grade I représente une déchirure de l’intima (intima flap), qui est généralement asymptomatique et peut être traitée de manière conservatrice, à condition qu’elle s’applique au vaisseau dans le sens du flux. Si elle se décolle dans le sens du flux, il y a un risque de dissection. Dans ce cas, un traitement ouvert ou endovasculaire doit être discuté en fonction de la localisation. Le grade II implique une déchirure de l’intima et de la média, avec souvent une occlusion thrombotique de l’artère. Dans le cas d’une lésion de grade III, toute la paroi artérielle est détruite et l’artère n’est plus maintenue que par un fin liseré d’adventices. Les blessures de grade II et III entraînent toutes deux une ischémie périphérique. Une forme particulière de traumatisme vasculaire contondant est la distension brutale d’une artère, comme c’est le cas par exemple lors d’une luxation du genou. Dans ce cas, il peut y avoir une déchirure du tube intime avec une occlusion artérielle consécutive. Le traitement chirurgical des occlusions de longue durée se fait par pontage ou par interposition. La grande veine saphène est à nouveau le greffon de premier choix.

Blessures vasculaires aux membres inférieurs

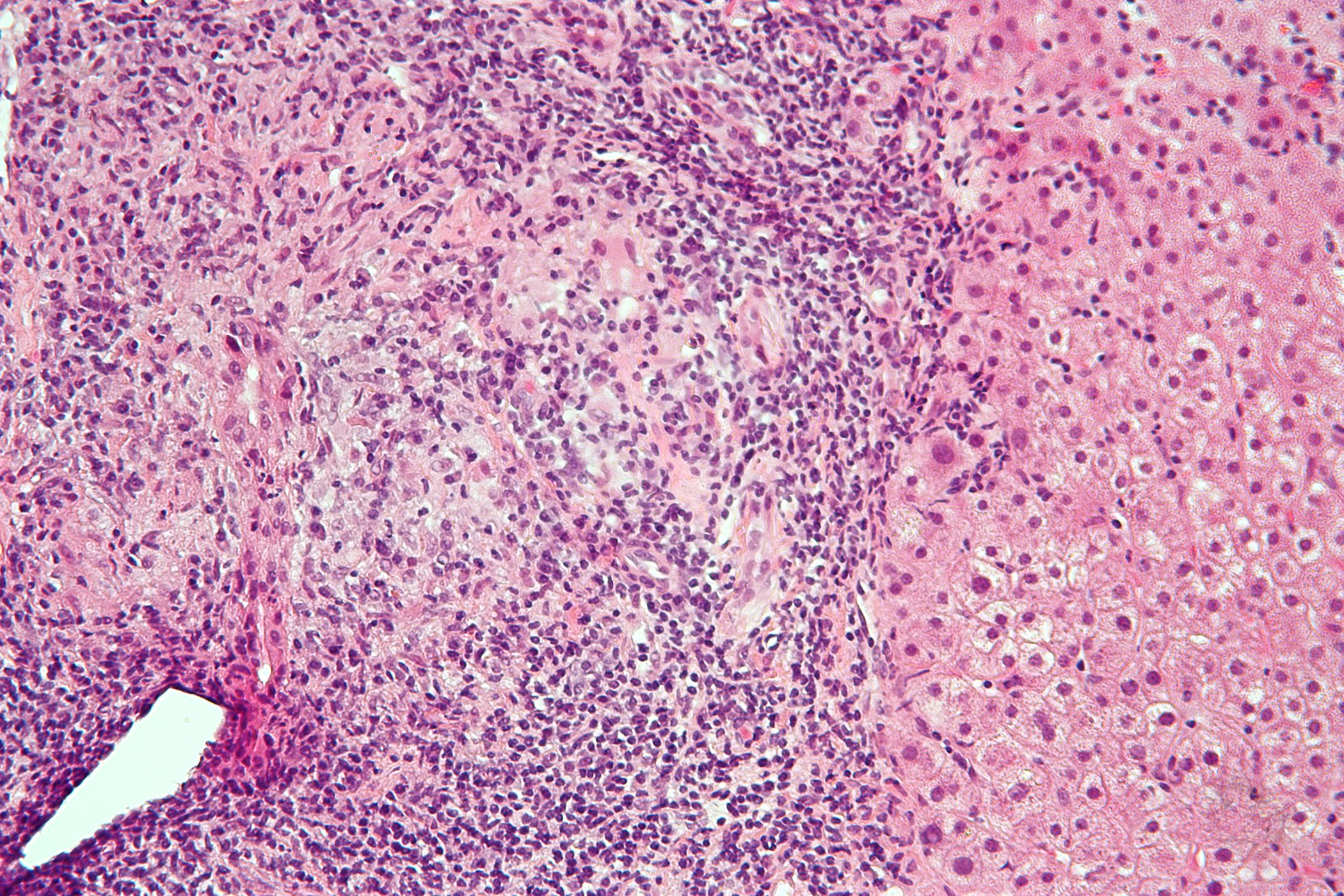

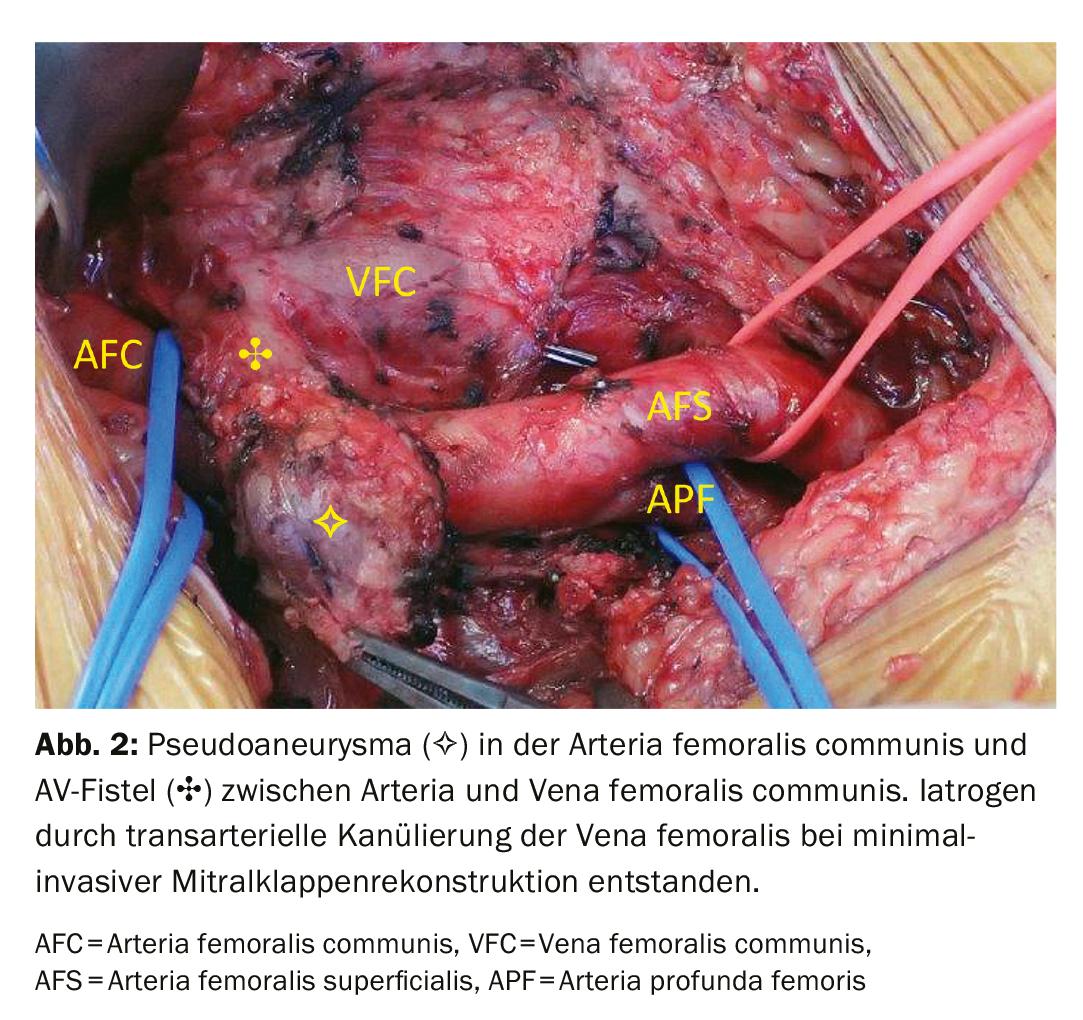

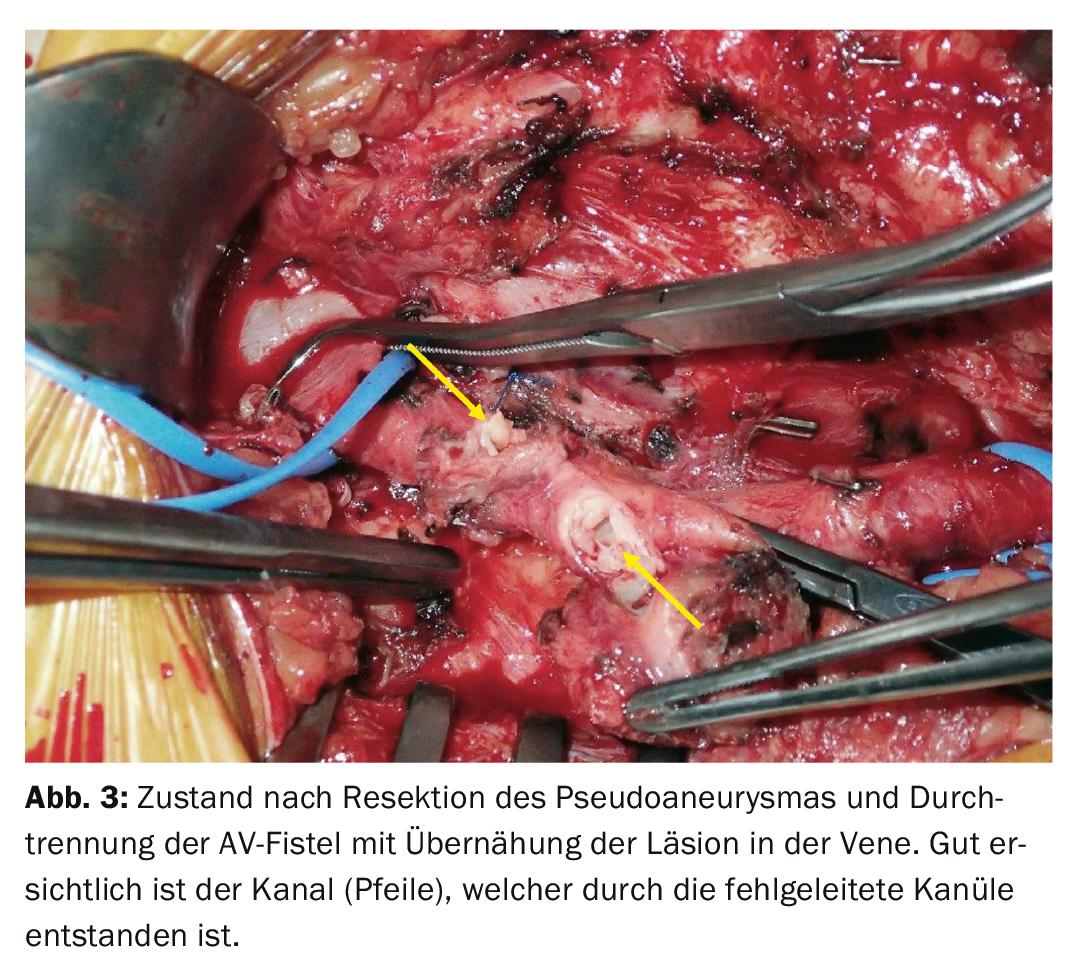

L’artère fémorale est de loin la plus touchée par les blessures dans notre culture. Les traumatismes iatrogènes sont responsables de 50 à 70% des cas, ce qui est effrayant. La formation de pseudo-anévrismes est fréquente, et parfois de fistules AV (Fig. 2-4). Les pseudo-anévrismes peuvent être fermés soit par compression manuelle, soit par injection de thrombine, en fonction de leur taille et du diamètre de l’anévrisme. En l’absence de succès, il est possible de procéder à une élimination endovasculaire par endoprothèse ou à une réhabilitation ouverte par suture directe. Les fistules AV peuvent être facilement traitées par voie endovasculaire avec une endoprothèse, en fonction de leur emplacement. Si l’anatomie n’est pas favorable, seul un traitement ouvert peut être envisagé ici aussi. Les blessures par couteau ou par balle dans la région de l’aine sont traitées par chirurgie ouverte. Pour contrôler le flux, l’artère iliaque externe peut être visualisée et clampée par un petit accès supra-inguinal. La reconstruction de l’artère fémorale profonde revêt une importance particulière dans l’aine, car son système collatéral peut être déterminant pour la perfusion distale de la jambe. Il va de soi que l’artère fémorale superficielle doit également être reconstruite de manière optimale, en particulier chez les jeunes patients.

La veine fémorale commune doit être reconstruite chaque fois que cela est possible afin d’assurer le drainage veineux de la jambe [9]. Selon le défaut, une suture directe ou l’insertion d’un patch veineux peut être effectuée. Il est rare qu’une pièce interposée doive être cousue. La veine fémorale superficielle ou la veine fémorale profonde peuvent être ligaturées si elles ne peuvent pas être reconstruites par une simple suture. L’une des deux devrait cependant être ouverte. Une lésion nerveuse supplémentaire est présente dans environ 20% des cas.

L’artère poplitée est la deuxième artère la plus touchée par les blessures. La cause est un traumatisme contondant dans >70% des cas, en particulier la luxation de l’articulation du genou. Après réduction, la priorité absolue est de rétablir rapidement la circulation sanguine. Pour ce faire, une interposition ou un pontage est mis en place avec la grande veine saphène prélevée ipsi ou controlatéralement. Un angiogramme final confirme le succès de l’opération. Les blessures vives dans le creux du genou sont rares. Le contrôle du débit peut être effectué à l’aide d’un brassard d’Esmarch placé sur la cuisse. Cela permet également de mieux contrôler un saignement veineux supplémentaire. Comme pour la veine fémorale commune, la veine poplitée doit être reconstruite si possible. Le taux d’ouverture est toutefois nettement moins bon que pour la veine fémorale commune, de sorte que les reconstructions complexes sont plutôt à exclure [9]. Les blessures des artères de la jambe sont dans la grande majorité des cas associées à des fractures. Une seule artère jambière lésée peut être ligaturée si l’angiographie peropératoire montre que les deux autres sont ouvertes jusqu’à la partie distale [10]. Les artères des membres inférieurs sont reconstruites soit par la suture d’un patch veineux, soit par la mise en place d’un pontage veineux poplité-crural.

Lésions vasculaires du membre supérieur

Les lésions de l’artère sous-clavière et de l’artère axillaire sont rares mais s’accompagnent d’une mortalité élevée et sont difficiles à traiter chirurgicalement en raison de la présence d’un mur de protection osseux. Selon le mécanisme du traumatisme, il peut en outre s’agir d’un traumatisme thoracique grave. Une fracture de la clavicule avec fracture des 1ère et 2ème côtes et hémopneumothorax consécutif ne sont alors pas rares. L’accès à l’artère sous-clavière est suffisant par une longue incision qui part de l’articulation sterno-claviculaire, traverse la moitié médiale de la clavicule et se prolonge latéralement dans la fosse de Mohrenheim. La moitié médiale de la clavicule est détachée et réséquée à partir des insertions du muscle sterno-cléido-mastoïdien, du muscle grand pectoral et du muscle sous-clavier. Alternativement, la clavicule peut être luxée en crânial à partir de l’articulation sterno-claviculaire. Les lésions proximales de l’artère sous-clavière peuvent également nécessiter une sternotomie ou une thoracotomie. La prise en charge de la lésion vasculaire se fait selon les principes déjà décrits. La veine sous-clavière/axillaire doit être reconstruite si cela est facilement réalisable. Les blessures du plexus brachial doivent faire l’objet d’une attention particulière. La clavicule est reconstruite par ostéosynthèse à la fin de l’opération [11].

Les endoprothèses endovasculaires en cas d’hémorragie active, de formation de pseudo-anévrisme ou de fistule AV constituent une alternative valable dans la région de l’artère sous-clavière [12]. Encore faut-il que les conditions anatomiques soient réunies. L’artère vertébrale et l’artère thoracique interne (en particulier en cas de pontage mammaire existant) doivent être préservées dans la mesure du possible. Au niveau du bras, l’artère brachiale est la plus fréquemment touchée par les blessures. Là encore, les blessures iatrogènes sont de plus en plus nombreuses. Les fractures supracondyliennes de l’humérus ou les luxations du coude peuvent entraîner un arrachement de l’intima suivi d’une occlusion vasculaire. Pour la reconstruction d’occlusions plus longues, seule une interposition veineuse est envisageable.

La blessure d’une seule artère de l’avant-bras ne doit pas nécessairement être reconstruite si l’approvisionnement de la main par l’artère non lésée est suffisant. Un angiogramme peropératoire peut fournir des informations en cas de doute. Comme l’artère ulnaire irrigue souvent la main, elle est plus importante que l’artère radiale lors de la reconstruction. De la même manière que pour les artères de la jambe, une blessure doit être traitée avec un patch. Les installations de dérivation sont rares.

Outcome

La durée de l’ischémie détermine en grande partie le résultat neuromusculaire du membre. Après cinq heures d’ischémie, le risque de lésions irréversibles augmente régulièrement. S’il existe en outre une perte de sang importante, la tolérance à l’ischémie est encore plus réduite. Dans cette situation, trois heures d’ischémie peuvent déjà entraîner un résultat neuromusculaire nettement moins bon. La durée de l’ischémie augmente également les dommages de reperfusion après le rétablissement de la circulation sanguine. Le gonflement des tissus qui en résulte peut finalement entraîner un syndrome des compartiments. Un syndrome du compartiment manqué est associé à une mortalité trois fois plus élevée et à un taux d’amputation deux fois plus important, c’est pourquoi le seuil de la fasciotomie prophylactique doit être maintenu bas. Un temps d’ischémie >4 heures, la ligature d’une veine principale, un choc hémorragique avec transfusion massive et une lésion artério-veineuse combinée sont des facteurs de risque indépendants pour le développement d’un syndrome compartimental [13].

Décider quand un membre ne peut plus être sauvé et doit être amputé en priorité est un dilemme pour tout chirurgien. Le Mangled Extremity Severity Score (MESS), qui prend en compte les dommages tissulaires associés, le degré d’ischémie, le niveau de choc ainsi que l’âge du patient et qui attribue des scores différents en fonction de l’étendue, devrait fournir une aide à la décision. Dans la publication originale de 1990, un MESS ≥7 points était indiqué avec une probabilité d’amputation de 100% [14]. Aujourd’hui, 30 ans plus tard, il semble que ce score ne soit plus tout à fait exact, car même un MESS = 8 peut être associé à une conservation de 60% du membre [15]. Cependant, peu de choses sont rapportées sur la fonctionnalité du membre conservé. En fin de compte, c’est une décision d’équipe entre le traumatologue/l’orthopédiste, le chirurgien vasculaire et le chirurgien plasticien qui doit déterminer quand un membre ne peut pas être sauvé en premier lieu.

Une amputation majeure peut également être inévitable secondairement après une reconstruction vasculaire initialement réussie. Les facteurs pronostiques significatifs à cet égard sont une lésion associée des tissus mous, un syndrome des compartiments survenu en postopératoire, un temps d’ischémie >6 heures, une lésion artérielle à plusieurs étages, un mécanisme de traumatisme contondant et un âge du patient >55 ans. Le choc et les lésions nerveuses ou veineuses supplémentaires ne sont pas des facteurs [16].

Il n’est pas toujours nécessaire de reconstruire immédiatement un vaisseau blessé. Si le patient est hémodynamiquement instable et que la lésion vasculaire nécessite une reconstruction coûteuse, un shunt intravasculaire peut être temporairement mis en place dans le cadre d’un “damage control”. Après une stabilisation circulatoire appropriée, la reconstruction est secondaire. D’autres indications de shunt peuvent être la réparation chirurgicale urgente de lésions concomitantes, la lésion simultanée de plusieurs systèmes vasculaires dans le corps ou l’évaluation de la préservation d’un membre en cas d’ischémie prolongée [17].

Messages Take-Home

- Les lésions vasculaires périphériques sont rares et, chez nous, de plus en plus souvent iatrogènes

- Les traumatismes vasculaires contondants sont associés à un risque plus élevé de lésions concomitantes et de lésions tissulaires associées, et le taux d’amputation est plus élevé.

- Le seuil pour une fasciotomie prophylactique après une ischémie prolongée du membre doit être maintenu bas.

- La veine saphène interne est le principal greffon utilisé dans le traitement des lésions vasculaires périphériques.

- Les stents endovasculaires sont une bonne alternative à la chirurgie dans certains cas.

Littérature :

- Tan T-W, et al : Résultat limbique et mortalité dans les lésions artérielles des membres inférieurs et supérieurs : une comparaison à l’aide de la National Trauma Data Bank. Vasc Endovascular Surg. 2011 ; 45 (7) : 592-597.

- Barmparas G, et al : Pediatric vs adult vascular trauma : a National Trauma Databank review. J Pediatr Surg. 2010 ; 45 : 1404-1412.

- Rudstrom H, et al : Iatrogenic vascular injuries in Sweden. Une étude nationale 1987-2005. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2008 ; 35 : 131-138.

- De’Ath HD, Galland RB : Traumatismes vasculaires iatrogènes et non iatrogènes dans un hôpital général de district : une revue sur 21 ans. World J Surg. 2010 ; 34(10) : 2363-2367

- Kragh JF Jr, et al : Survival with emergency tourniquet use to stop bleeding in major limb trauma. Ann Surg. 2009 ; 249 : 1-7.

- Feliciano DV, et al. : Évaluation et prise en charge des lésions vasculaires périphériques. Partie 1 : Association occidentale de traumatologie/décisions critiques en traumatologie. J Trauma (en anglais). 2011 ; 70(6) : 1551-1556.

- Vollmar J : Chirurgie reconstructive des artères. 4e édition Thieme.1996 : 70-95.

- Feliciano DV : Pitfalls in the management of peripheral vascular injuries. Trauma Surg Acute Care Open. 2017 ; 2 : 1-8.

- Kuralay E, et al : Une approche quantitative de la réparation des veines de l’extrémité inférieure. J Vasc Surg. 2002 ; 36(6) : 1213-1218.

- Burkhardt GE, et al. : Résultats de la réparation sélective de l’artère tibiale suite à une blessure à l’extrémité liée au combat. J Vasc Surg. 2010 ; 52(1) : 91-96.

- Demetriades D, et al : Injures pénétrantes aux veines sous-clavières et axillaires. J Am Coll Surg. 1999 ; 188(3) : 290-295.

- DuBose JJ, et al. : Prise en charge endovasculaire des lésions artérielles axillo-sous-clavières : examen de l’expérience publiée. Injury. 2012 ; 43(11) : 1785-1792.

- Ritenour AE, et al. : Complications après révision de fasciotomie et libération différée de compartiment chez des patients de combat. J Trauma (en anglais). 2008 ; 64 : S153-S162.

- Johansen K, et al : Objective Criteria Accurately Predict Amputation following lower extremity trauma. J Trauma. 1990 ; 30(5) : 568-572.

- Loja MN, et al : The Mangled Extremity Score and amputation : Time for a revision. J Trauma Acute Care Surg. 2017 ; 82(3) : 518-523.

- Perkins ZB, et al : Meta-analysis of prognostic factors for amputation following surgical repair of lower extremity vascular trauma. Br J Surg. 2015 ; 102(5) : 436-450.

- Gifford SM, et al : Effect of temporary shunting on extremity vascular injury : an outcome analysis from the Global War on Terror vascular injury initiative. J Vasc Surg. 2009 ; 50 : 549-555.

CARDIOVASC 2019 ; 18(6) : 6-10