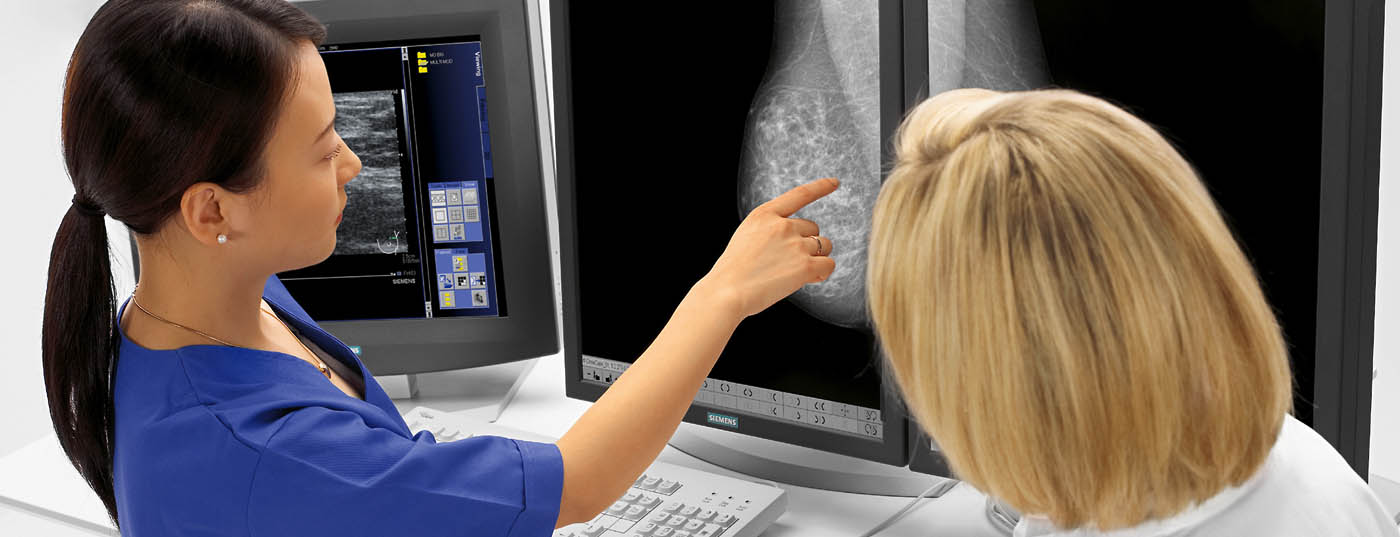

La Société suisse de sénologie (SSS), en collaboration avec la Ligue suisse contre le cancer (LSC), a élaboré des directives de certification des centres du sein adaptées aux conditions locales et a certifié deux premiers centres. Les gynécologues doivent pouvoir offrir à leurs patientes la meilleure prise en charge possible grâce à une collaboration flexible avec un centre, et profiter par exemple de mesures telles qu’un tumorboard multidisciplinaire.

Jusque dans les années 70, le traitement sénologique était fermement entre les mains des chirurgiens”, explique le PD Dr Christoph Rageth, Zurich. “Ensuite, les gynécologues ont pris en charge le traitement chirurgical”. Et maintenant, on se demande si les chirurgiens du sein prendront le relais à l’avenir. “En effet, la sénologie ayant beaucoup évolué ces dernières années, les gynécologues généralistes ne peuvent plus assurer eux-mêmes tout le spectre de la sénologie”, a expliqué le Dr Rageth. Cependant, lors de l’élaboration des directives suisses pour la certification des centres du sein, la Société suisse de sénologie (SSS), en collaboration avec la Ligue suisse contre le cancer (LSC), a particulièrement veillé à conserver une place importante aux gynécologues. Fin juin 2012, les deux premiers centres, Bâle et Saint-Gall, ont reçu une certification.

Adaptation aux normes internationales

En 2000, l’EUSOMA (European Society of Mastology) a établi des critères pour le traitement et le suivi des femmes atteintes d’un cancer du sein. Elle y exige, pour la certification d’un centre du sein, le traitement d’au moins 150 cancers du sein nouvellement diagnostiqués par an. Il doit y avoir au moins deux chirurgiens réalisant chacun au moins 50 opérations du cancer du sein par an et au moins deux radiologues réalisant ≥5000 évaluations de mammographie par an. “Dès 2005, la SGS a décidé de développer des critères de qualité adaptés aux conditions en Suisse, en se basant sur les directives de l’EUSOMA”, explique le Dr Rageth. Par exemple, le nombre de cas requis n’a pas été fixé à un niveau aussi élevé. En conséquence, 125 cas par centre et 30 nouveaux cas par chirurgien de l’équipe centrale sont exigés chaque année pour la certification initiale.

Le réseau de médecins, une composante importante

La collaboration au sein du réseau de médecins constitue une composante importante du label. Le Dr Rageth a expliqué à ce sujet : “L’objectif est que les gynécologues puissent aujourd’hui – en collaboration avec le centre – offrir à leurs patientes les meilleurs soins possibles. Ils peuvent par exemple orienter les patientes vers un centre pour des examens spécifiques. Si vous ne travaillez pas vous-même dans un centre du sein, vous pouvez également devenir partenaire de réseau d’un centre du sein certifié. En tant que partenaires du réseau, les gynécologues s’engagent à ce que chaque patiente devant subir une opération du sein soit d’abord discutée lors d’une réunion interdisciplinaire du centre du sein et qu’un chirurgien qualifié de l’équipe centrale soit présent lors de chaque opération du sein. S’il s’agit d’une maladie maligne, le cas doit à nouveau être discuté après l’opération lors d’une réunion interdisciplinaire du centre du sein. Les données doivent être enregistrées dans la base de données suisse des centres du sein, créée à cet effet. Chaque patiente atteinte d’un cancer du sein doit en outre se voir proposer la possibilité d’un entretien avec l’infirmière spécialisée dans les soins du sein.

Réunions multidisciplinaires

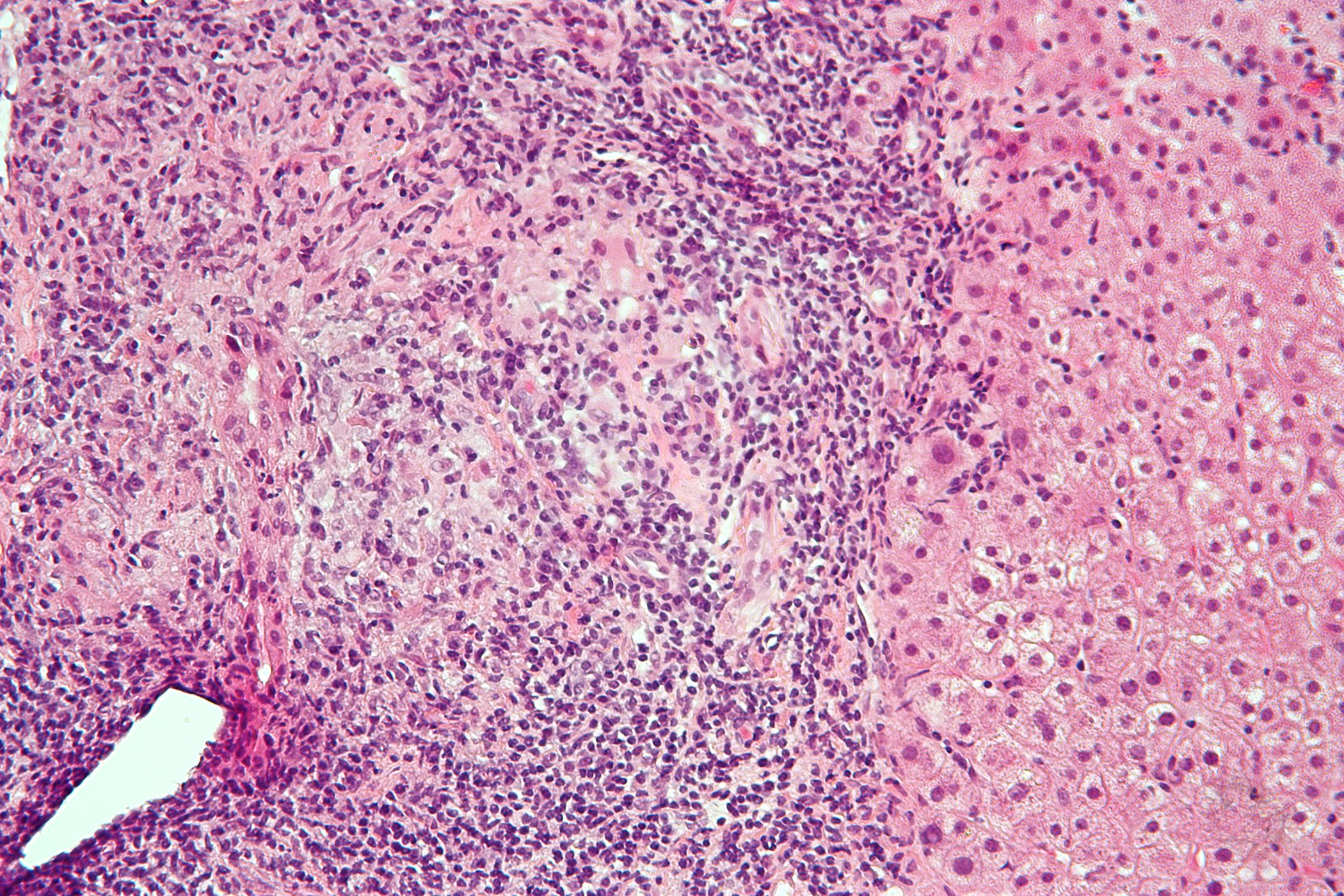

Monica Castiglione-Gertsch, Genève, a expliqué pourquoi les réunions pré-thérapeutiques multidisciplinaires sont importantes. “Aujourd’hui, la gestion optimale des patientes atteintes d’un cancer du sein requiert l’expertise de spécialistes de différentes disciplines”, a-t-elle expliqué. Une récente enquête européenne a révélé que les tumor boards multidisciplinaires (MDT) sont aujourd’hui régulièrement fréquentés par des oncologues médicaux, des chirurgiens tumoraux, des radiothérapeutes, des pathologistes, des radiologues et même des infirmières spécialisées [1].

Positif pour toutes les parties concernées

“Malgré le niveau de preuve encore limité, il apparaît de plus en plus que les MDT sont associées à une amélioration des décisions cliniques, à un meilleur résultat clinique, à une meilleure expérience pour les patientes et à un meilleur climat de travail”, a expliqué l’intervenante. Vinod et al. ont constaté que les décisions du MDT étaient en grande partie conformes aux directives en vigueur [2]. En Suède, l’introduction des MDT a été associée à une amélioration de la survie relative à 7 ans des patientes atteintes d’un cancer du sein [3]. Une étude récente menée en Écosse sur plus de 13 000 patientes a également montré une amélioration de la survie après l’introduction des MDT [4]. De plus, les différences de survie entre les différents hôpitaux se sont réduites. Et des données australiennes associent les MDT à une meilleure prise en charge des patients grâce à un plan thérapeutique défini en commun, à une meilleure satisfaction des patients, à un meilleur état mental du personnel de santé, à une réduction de la redondance des services et à un meilleur accès aux essais cliniques et aux nouveaux médicaments [5].

Mais qu’en est-il du coût de ces réunions ? “Pour une réunion de tumorboard à Genève, j’estimerais les coûts directs à environ 5500 francs. Si une dizaine de patientes étaient discutées, le coût serait de 550 francs par patiente. Les MDT sont donc chères et prennent du temps, mais elles répondent aux besoins des patientes et des professionnels de la santé”. Pour l’avenir, il est important de déterminer quelles structures et fonctions d’un MDT ont une influence particulière sur les résultats, afin de les adapter en conséquence et d’améliorer encore les soins aux patients.

Source : Congrès annuel de la Société suisse de gynécologie et d’obstétrique (SSGO) : “L’avenir de la sénologie et des centres du sein”, 28 juin 2012, Interlaken.

Littérature :

- Saini KS, et al : Role of the multidisciplinary team in breast cancer management : results from a large international survey involving 39 countries. Ann Oncol 2012 ; 23 : 853-859.

- Vinod SK, et al : Do multidisciplinary meetings follow guideline-based care ? J Oncol Pract 2010 ; 6 : 276-281.

- Eaker S, et al : Différences régionales dans la survie au cancer du sein malgré des lignes directrices communes. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005 ; 14 : 2914-2918.

- Kesson EM, et al : Effects of multidisciplinary team working on breast cancer survival : retrospective, comparative, interventional cohort study of 13 722 women. BMJ 2012 ; 344 : e2718. doi:10.1136/bmj.e2718.

- Centre national du cancer du sein. Multidisciplinary Care in Australia : a National Demonstration Project in Breast Cancer, 2003, disponible en ligne sur : http://canceraustralia.nbocc.org.au/resources-for-health-professionals/view-category/Page-3