La dysfonction sexuelle est un “à-côté” de la SEP. Néanmoins, une proportion considérable des personnes concernées en souffrent. Non seulement la SEP elle-même, mais aussi la comorbidité “dépression” jouent un rôle à cet égard.

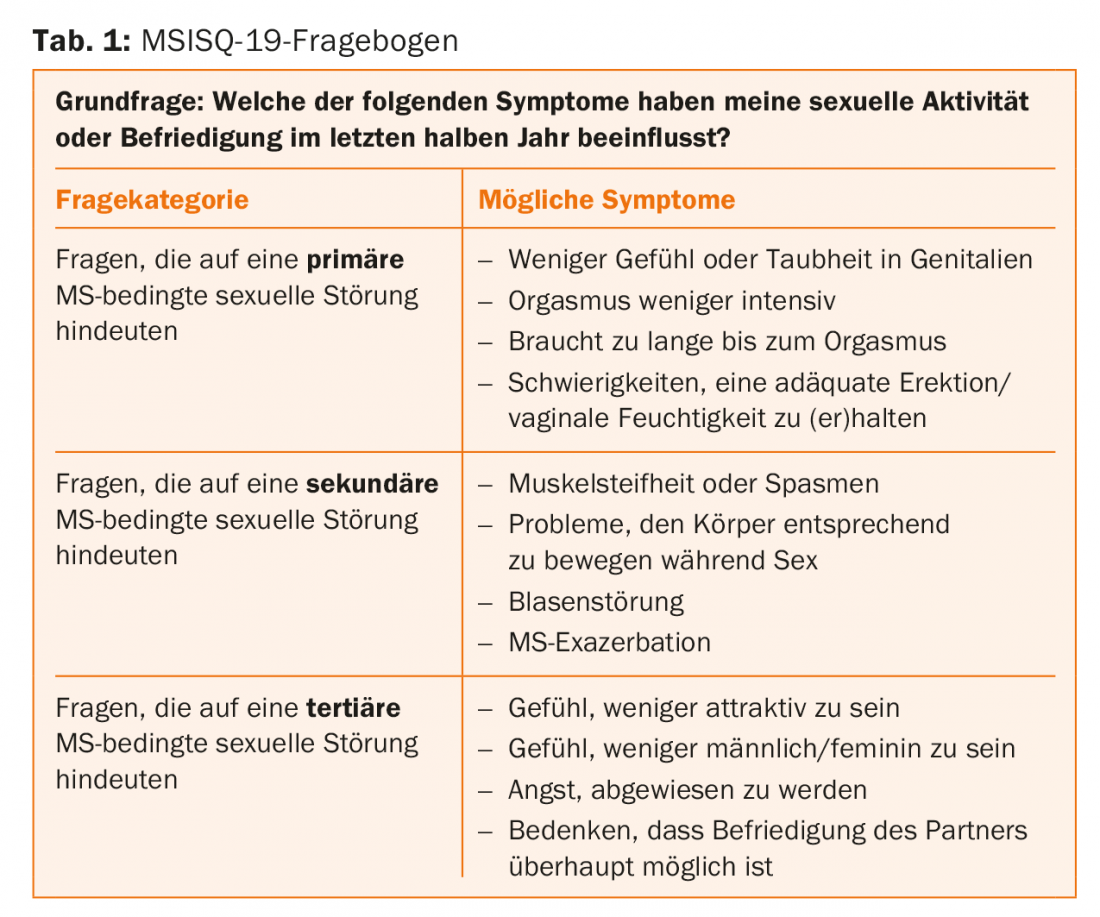

Les problèmes sexuels ne sont pas rares chez les patients atteints de sclérose en plaques. Les chercheurs les attribuent autant à des causes neurologiques que psychologiques. Les lésions cérébrales/de la moelle épinière sont bien entendu les premières à entrer en ligne de compte. Selon les auteurs d’un document présenté au congrès, ils sont responsables de ce que l’on appelle les “dysfonctionnements sexuels primaires”. En outre, les handicaps physiques associés à la SEP, tels que les problèmes de vessie ou d’intestin, et les troubles psychologiques induits concernant l’image/la conscience de soi sont considérés comme des causes de dysfonctionnements sexuels “secondaires” et “tertiaires”. (Tab.1). Or, les personnes concernées ne souffrent pas seulement de ces troubles, mais aussi, dans près de la moitié des cas, de dépressions qui, à leur tour, ont un impact sensible sur l’activité sexuelle.

La dépression pourrait être une conséquence du processus neuropathologique de la SEP elle-même, mais tout aussi bien une réaction au stress psychosocial associé au diagnostic (ou les deux). Bien que le lien entre la SEP et les troubles dépressifs soit extrêmement complexe et reste inexpliqué à bien des égards, la sévérité de la SEP semble influencer à la fois la dépression et la (dys)fonction sexuelle.

Liens possibles

L’étude, dirigée par des Allemands, visait à examiner plus en détail les associations entre les trois paramètres “sclérose en plaques”, “dépression” et “dysfonctionnement sexuel” sur la base de 83 patientes atteintes de sclérose en plaques. 76 présentaient une SEP récurrente-rémittente, six une SEP secondairement progressive et une personne une SEP primaire progressive. L’âge médian était de 36,2 ans. Différents questionnaires/échelles ont été utilisés comme instrument de collecte de données et pour l’analyse des critères d’évaluation :

- Beck Depression Inventory-V (BDI-V) pour évaluer la dépression

- 19-item Female Sexual Function Index (FSFI) pour évaluer les dysfonctionnements sexuels

- Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionaire-19 (MSISQ-19) pour classer les troubles sexuels dans la SEP comme “primaires”, “secondaires” et “tertiaires” (tableau 1)

- Expanded Disability Status Scale (EDSS) pour évaluer la sévérité de la SEP.

En examinant les corrélations de ces scores entre eux, les auteurs ont conclu que le BDI-V, c’est-à-dire la dépression, est inversement lié à la fonction sexuelle, c’est-à-dire au FSFI (pour ce dernier, des scores plus élevés indiquent une meilleure fonction, pour le BDI-V, c’est exactement l’inverse). Plus la dépression est forte, plus l’activité sexuelle est insatisfaisante. Au total, un peu plus d’un tiers des femmes présentaient une dépression et près de la moitié un dysfonctionnement sexuel (soit un score de ≤26,55 au FSFI).

Parallèlement, le BDI-V était significativement corrélé avec le score MSISQ-19 pour les problèmes sexuels “tertiaires” liés à la SEP. En principe, cela n’est guère surprenant : si la dépression devient plus probable, la possibilité que des facteurs psychologiques aient une influence négative sur les rapports sexuels augmente. Mais il renforce également la pertinence du questionnaire MSISQ-19. Il s’agit d’une première étape diagnostique simple qui permet de conclure à un éventuel trouble sexuel lié à la dépression.

L’EDSS, quant à lui, a été corrélé de manière significative avec le score MSISQ-19 pour les problèmes sexuels “secondaires” liés à la SEP, là encore un résultat auquel on pouvait s’attendre : l’augmentation du handicap limite sensiblement l’activité et la satisfaction sexuelles. Une fois encore, la conclusion décisive est que l’échelle MSISQ-19 peut donc donner une première indication rapide de l’origine du problème sexuel.

Au total, 73,7% présentaient une dysfonction sexuelle “primaire”, 84,2% (également) une dysfonction sexuelle “secondaire” et 57,9% (également) une dysfonction sexuelle “tertiaire” selon le MSISQ-19.

Comment continuer ?

Selon les auteurs, le fait de savoir si le trouble sexuel est principalement dû à la SEP elle-même ou à une dépression est essentiel pour définir les étapes suivantes. Faut-il traiter la dépression ou la SEP (ou le dysfonctionnement sexuel en soi) pour rendre les rapports sexuels à nouveau attrayants pour la patiente ? L’étude a apporté un éclairage important sur cette question : Bien que les deux causes puissent être responsables de la situation sexuelle insatisfaisante de nombreuses patientes atteintes de SEP, le questionnaire MSISQ-19, simple et rapide à remplir, donne un bon aperçu de la sphère qui domine dans chaque cas. Le fait que la dépression ait atteint un niveau significatif dans le domaine des troubles sexuels “tertiaires” et le handicap dans le domaine des troubles “secondaires” illustre la valeur intrinsèque de ces deux paramètres en tant que cause de problèmes sexuels et la pertinence du questionnaire MSISQ-19 dans le processus de prise de décision thérapeutique. Selon la prédominance de l’un ou l’autre, les antidépresseurs sont utiles ou non. Si l’on traite par des antidépresseurs des troubles sexuels qui ne sont pas dus à une dépression, cela crée d’autres problèmes et la situation peut s’aggraver.

Source : Congrès de l’Académie européenne de neurologie (EAN), 24-27 juin 2017, Amsterdam