L’électrophorèse des protéines est un test de laboratoire peu coûteux et largement disponible qui analyse des protéines spécifiques dans le sang. En médecine interne, il est principalement utilisé pour diagnostiquer un myélome multiple présumé. L’article suivant montre pourquoi il est également utile en gastroentérologie.

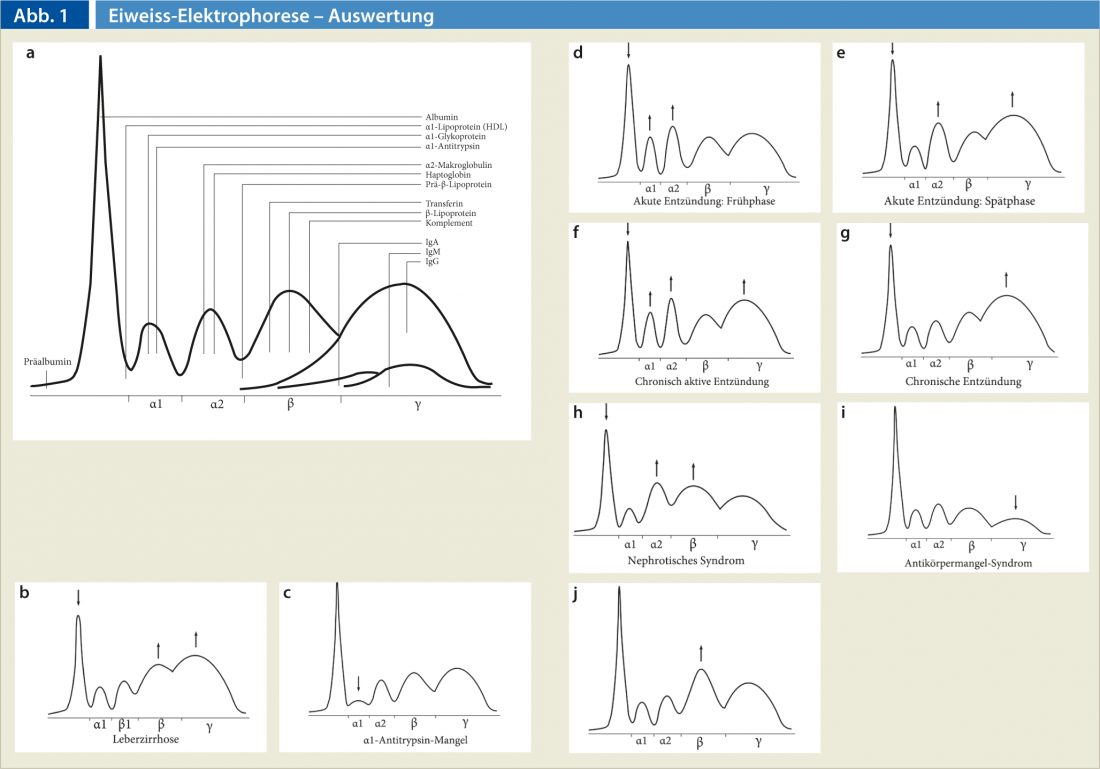

Lors de l’électrophorèse des protéines, le sérum (c’est-à-dire la partie liquide du sang, lorsque l’on sépare les composants cellulaires d’un échantillon de sang coagulé par centrifugation) est placé sur un support spécial, traité avec un gel et soumis à une charge électrique. Sur la base des différentes propriétés physiques (taille, charge électrique) des protéines sériques, elles sont réparties en cinq classes principales (Fig. 1a) [1] :

Albumine

- Alpha-1-globulines (α1)

- Alpha-2-globulines (α2)

- Bêta globulines (β)

- Gamma globulines (γ)

L’électrophorèse des protéines est principalement utilisée pour diagnostiquer un myélome multiple présumé, mais elle est également très utile comme test de dépistage pour de nombreuses autres maladies en médecine interne et en particulier en gastro-entérologie, ce que nous allons aborder plus en détail dans cet article.

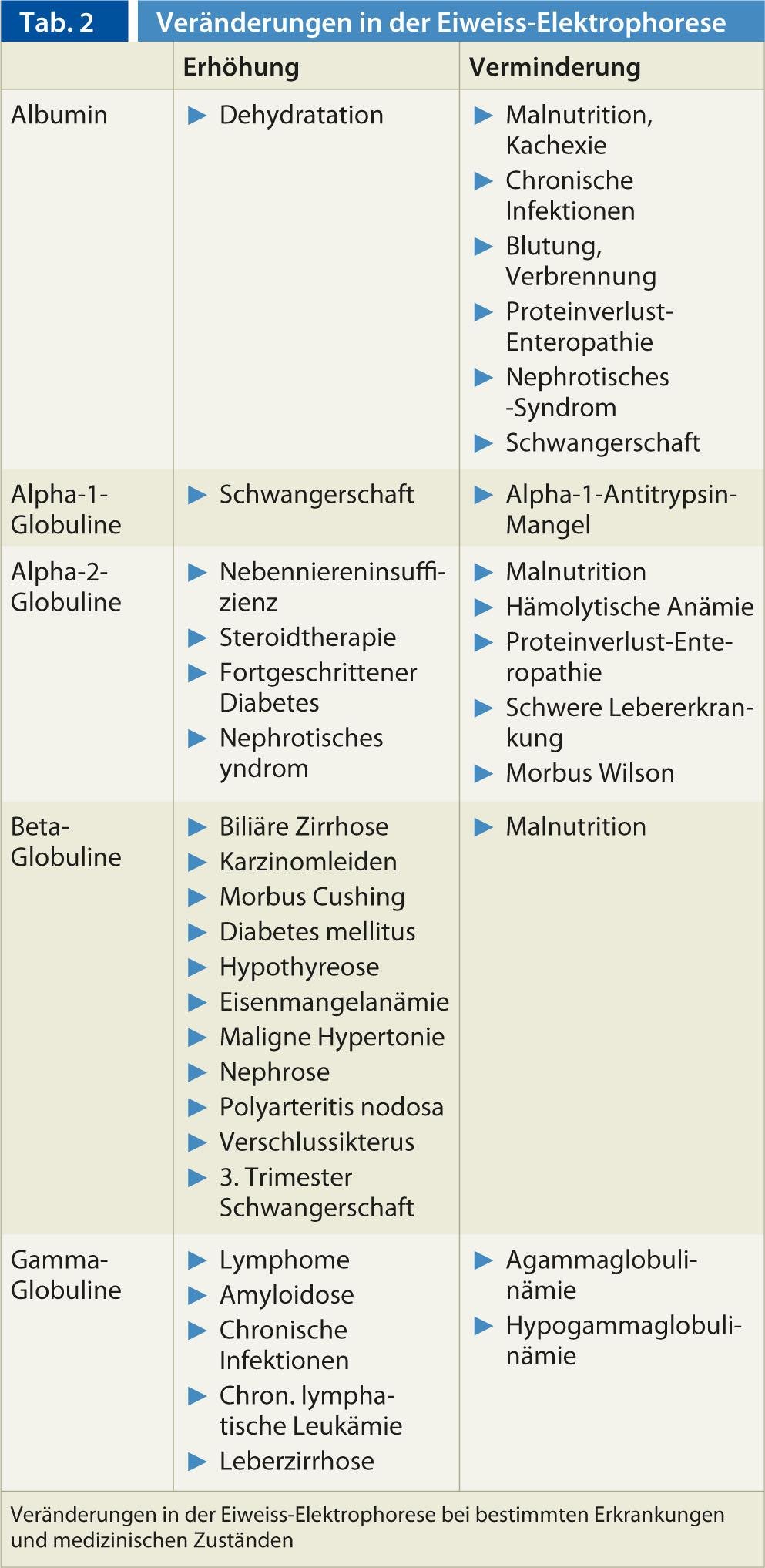

Composants de l’électrophorèse des protéines

En principe, on peut distinguer deux types principaux de protéines : L’albumine et les globulines, qui sont présentes dans le sérum selon un schéma de distribution spécifique (tableau 1). Certaines conditions médicales et maladies entraînent un schéma électrophorétique caractéristique (tableau 2) [2]. Les différents éléments de l’électrophorèse des protéines sont décrits de manière un peu plus détaillée ci-dessous.

Albumine : l’albumine est produite dans le foie et constitue la majeure partie des protéines présentes dans le sérum. Il représente le pic le plus élevé dans l’électrophorèse des protéines et est le plus proche de l’électrode positive (anode). L’albumine est diminuée dans les situations de production réduite dans le foie ou de perte ou de dégradation accrue. Une chute d’albumine d’au moins 30% est nécessaire pour qu’elle soit visible dans l’électrophorèse des protéines. La malnutrition, les maladies hépatiques graves, la perte rénale (par exemple dans le syndrome néphrotique), l’hormonothérapie, les brûlures ou la grossesse sont des exemples importants de diminution des niveaux d’albumine. Des niveaux élevés d’albumine peuvent être observés chez les patients souffrant de déshydratation.

Les globulines : Le groupe des globulines comprend une fraction nettement plus petite des protéines totales dans le sérum. Comme décrit précédemment, ce groupe comprend les quatre sous-groupes alpha-1, alpha-2, bêta et gamma. Les pics des globulines sont plus proches de l’électrode négative (cathode) que l’albumine, la fraction gamma étant la plus proche de la cathode.

Zone intermédiaire albumine-alpha-1: dans cette zone de l’électrophorèse des protéines, l’alpha-1-lipoprotéine (High density lipoprotein-LDL) est cartographiée. Une diminution se produit en cas d’états inflammatoires graves, d’hépatite aiguë, de cirrhose du foie ou de syndrome néphrotique. On constate une augmentation chez les grands alcooliques, chez les femmes enceintes ou à la puberté.

Zone alpha-1 : la fraction alpha-1 est composée de l’alpha-1-antitrypsine, de l’alpha-1-glycoprotéine, de la globuline liant le thyroxide et de la transcortine. Une diminution de cette fraction se manifeste par exemple en cas de déficit en alpha-1-antitrypsine, de syndrome néphrotique ou de diminution de la production de globuline en cas de maladie hépatique grave. Les néoplasies et les états inflammatoires aigus peuvent entraîner une augmentation des alpha-1-globulines.

Zone alpha-2 : la coéruloplasmine, l’alpha-2-macroglobuline et l’haptoglobine font partie de la fraction des alpha-2-globulines. Typiquement, une diminution de la zone alpha-2 est observée dans les anémies hémolytiques (consommation d’haptoglobine, qui se lie à l’hémoglobine) ou dans la maladie de Wilson (diminution de la coéruloplasmine). La fraction alpha-2 est augmentée chez les patients présentant un syndrome néphrotique (l’alpha-2-macroglobuline est une grosse molécule qui ne peut pas traverser les glomérules) ou dans des états inflammatoires (au sens d’une réaction en phase aiguë).

Fraction bêta : la fraction bêta est constituée de transferrine, du facteur C3 du complément, de la bêta-lipoprotéine et des immunoglobulines IgA et (partiellement) IgM. Une augmentation est notamment observée en cas d’anémie ferriprive, de grossesse ou chez les patientes sous œstrogénothérapie.

Fraction gamma : la région gamma est principalement constituée des immunoglobulines (en grande partie des IgG), bien que les différentes classes d’immunoglobulines (IgG, IgA, IgM, IgD et IgE) soient également partiellement représentées dans les régions bêta et alpha-2. La zone des gamma-globulines est diminuée en cas d’hypo- ou d’agammaglobulinémie. Les maladies entraînant une production accrue de gamma-globulines sont notamment les lymphomes malins (y compris le myélome multiple et la maladie de Waldenström), l’amylose, la leucémie lymphoïde chronique, les maladies de la peau, les maladies rhumatologiques (par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus érythémateux disséminé), les maladies granulomateuses ou la cirrhose du foie.

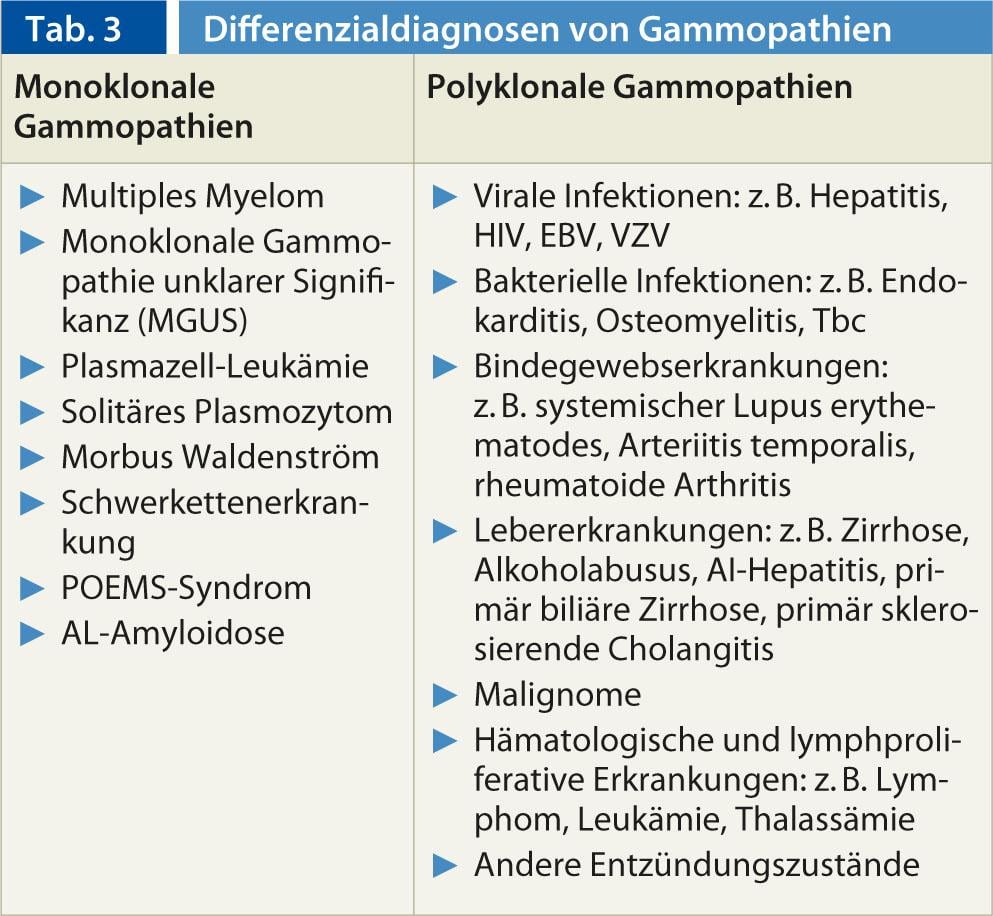

Indications principales en médecine interne

Une électrophorèse des protéines (avec immunofixation, qui est plus sensible dans la détection de la petite protéine M monoclonale ou de la paraprotéine) doit être effectuée chez tous les patients présentant un myélome multiple présumé, une maladie de Waldenström ou une amylose présumée. Ces maladies appartiennent au groupe des gammapathies monoclonales, qui se distinguent des gammapathies polyclonales (tableau 3) [3]. Les gammapathies monoclonales sont un groupe de maladies caractérisées par la prolifération d’un seul clone de plasmocytes. Celles-ci produisent une protéine immunologiquement homogène appelée paraprotéine ou protéine M (M signifiant monoclonal).

En revanche, la protéine M ne peut pas être détectée dans les gammapathies polyclonales. Les gammapathies polyclonales sont souvent causées par des processus réactifs ou inflammatoires.

Indications en gastroentérologie

L’électrophorèse des protéines est principalement utilisée en gastroentérologie pour clarifier les hépatopathies inexpliquées. En cas de maladie hépatique, l’albumine est typiquement diminuée, les alpha-2-globulines peuvent être réduites et la fraction gamma est souvent polyclonale (figure 1b). Des causes plus rares d’hépatopathie, telles qu’une hépatite auto-immune, un déficit en alpha-1-antitrypsine (figure 1c) ou une maladie de Wilson, peuvent être exclues rapidement et à moindre coût par une électrophorèse normale des protéines.

Mais les patients atteints d’amylose, de myélome multiple ou de la maladie de Waldenström présentent également assez souvent des symptômes gastro-intestinaux [4, 5]. En cas de symptômes gastro-intestinaux inexpliqués, l’indication d’une électrophorèse des protéines doit donc être posée de manière généreuse, surtout si les patients se plaignent également de symptômes généraux tels qu’une perte de poids ou de la fièvre.

Interprétation des résultats de l’électrophorèse des protéines

Phase précoce d’une inflammation aiguë (fig. 1d) : Cette image peut être vue lors d’une infection aiguë, d’un traumatisme, de la formation d’une nécrose (par ex. infarctus du myocarde) ou de brûlures. On observe des niveaux élevés de fibrinogène, d’alpha-1-antitrypsine, d’haptoglobine, de céruloplasmine, de CRP, de complément C3 et d’alpha-1-glycoprotéine acide.

Albumine normale-↓, alpha-1↑, alpha-2↓, gamma normale

Phase tardive d’une inflammation (Fig. 1e) : Cette image apparaît dans la phase tardive des infections. La diminution de l’albumine et l’augmentation des gamma-globulines sont remarquables par rapport à la phase précoce d’une inflammation.

Albumine↓ alpha-1↑, alpha-2↓, gamma↑

Inflammation chronique (active) : Ces maladies incluent les maladies virales (par exemple, les hépatites, la mononucléose, la tuberculose), les maladies rhumatologiques ou les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

Inflammation chronique active (fig. 1f) :

Albumine↓, alpha-1↑, alpha-2↑, bêta normale, gamma↑

Inflammation chronique (Fig. 1g) :

Albumine↓, alpha-1, alpha-2 et bêta normal, gamma↑

Les tumeurs malignes : Toutes les tumeurs malignes présentent une augmentation des alpha-globulines (surtout alpha-2) dans le sens d’une réaction en phase aiguë. Les tumeurs ayant des propriétés immunosuppressives (lymphomes) peuvent entraîner une diminution de la fraction gamma.

Albumine↓, alpha-1 et alpha-2↑, bêta normal,

gamma normal, ↓ ou ↑

Hépatite auto-immune : outre les signes d’hépatopathie chronique (albumine réduite et fraction alpha souvent basse), l’hépatite auto-immune se caractérise par une augmentation significative de la fraction gamma.

Albumine↓, alpha-1 et alpha-2 normal ou↓ , bêta normal, gamma ↑ ↑ ↑

Syndrome néphrotique (figure 1h) : Les maladies rénales avec une atteinte glomérulaire et une perte de protéines urinaires d’au moins 3 g/jour peuvent conduire à ce schéma. La fraction alpha-2 peut parfois être très prononcée et ressembler à une gammapathie monoclonale à gradient M.

Albumine↓, alpha-1↓, alpha-2↑ ↑ ↑, bêta↑, gamma↓

déficit en anticorps (figure 1i) : Les déficits en anticorps peuvent concerner soit une seule fraction, soit toutes les fractions. Le syndrome de déficience congénitale en anticorps se présente sous la forme d’infections multiples dès l’enfance. Un déficit acquis en anticorps peut être causé par des médicaments (par exemple des cytostatiques ou de la prednisone), une leucémie lymphoïde chronique, un myélome multiple, des tumeurs malignes ou une néphropathie.

Albumine, alpha-1, alpha-2 et bêta normaux, gamma↓

grossesse (figure 1j): Au cours du premier trimestre, les alpha-2-globulines augmentent et au cours des deuxième et troisième trimestres, la fraction bêta augmente également (en raison d’une anémie due à une carence en fer).

Albumine↓, alpha-1 normale, alpha-2 et bêta↑,

gamma normal

CONCLUSION POUR LA PRATIQUE

- L’électrophorèse des protéines est un test de laboratoire peu coûteux et rapidement disponible qui permet de détecter ou d’exclure rapidement certaines maladies.

- L’électrophorèse des protéines consiste à séparer les protéines en fonction de leurs différentes propriétés physiques, ce qui donne lieu à un motif spécifique. Ce schéma indique une maladie spécifique (par exemple, le myélome multiple) ou une condition médicale (par exemple, une inflammation aiguë).

- L’électrophorèse des protéines est généralement utilisée en médecine interne pour identifier les patients atteints de myélome multiple ou d’une autre gammapathie monoclonale.

- En gastro-entérologie, l’électrophorèse des protéines peut fournir des indications importantes sur la présence d’une hépatopathie ou d’une autre maladie sous-jacente qui se manifeste dans le tractus gastro-intestinal.

Littérature :

- O’Connell TX, Horita TJ, Kasravi B : Comprendre et interpréter l’électrophorèse des protéines sériques. Am Fam Physician 2005 ; 71 : 105-112.

- Kyle RA : Les gammapathies monoclonales. Clin Chem 1994 ; 40 : 2154-2161.

- Dispenzieri A, Gertz MA, Therneau TM, Kyle RA : Étude de cohorte rétrospective de 148 patients atteints de gammapathie polyclonale. Mayo Clin Proc 2001 ; 76 : 476-487.

- Kyle RA, Grepp PR : Amyloïdose (AL) : caractéristiques cliniques et de laboratoire dans 229 cas. Mayo Clin Proc 1983 ; 58 : 665-683.

- Bohus R, et al : Hémorragie rétropéritonéale avec formation d’abcès compliquant la macroglobulinémie de Waldenström. Int Urol Nephrol 1985 ; 17 : 255-259.