Par rapport aux patients sans fibrillation auriculaire, les accidents ischémiques sont beaucoup plus fréquents chez les patients atteints de fibrillation auriculaire et sont associés à un handicap plus grave et à une mortalité plus élevée. Une anticoagulation orale adéquate peut prévenir efficacement les accidents ischémiques chez les patients atteints de fibrillation auriculaire. La prévalence de la fibrillation auriculaire infraclinique est sous-estimée, mais tous les points mentionnés ci-dessus s’appliquent également à la fibrillation auriculaire infraclinique. La possibilité d’une fibrillation auriculaire subclinique doit toujours être prise en compte. Les paramètres cliniques, électriques et échocardiographiques ainsi que les biomarqueurs peuvent indiquer sa présence.

La fibrillation auriculaire est le trouble du rythme le plus fréquent, avec une prévalence de 1,5 à 2,0% dans la population générale. Alors que la prévalence est d’environ 1% à 65 ans, elle augmente rapidement au cours des décennies suivantes pour atteindre plus de 10% à 80 ans [1]. En raison du vieillissement de la population, la prévalence de la fibrillation auriculaire devrait augmenter de manière significative à l’avenir.

Fibrillation auriculaire, morbidité et mortalité

Des études épidémiologiques ont associé la présence d’une fibrillation auriculaire à une augmentation de la mortalité [2]. L’influence de la fibrillation auriculaire sur l’incidence des accidents vasculaires cérébraux a été étudiée dans l’étude de Framingham, avant l’introduction de l’anticoagulation orale chez les patients atteints de fibrillation auriculaire : Comparées aux personnes sans fibrillation auriculaire, les personnes souffrant de fibrillation auriculaire avaient un risque d’accident vasculaire cérébral cinq fois plus élevé [3]. En outre, les accidents vasculaires cérébraux sont plus graves chez les patients atteints de fibrillation auriculaire que chez les autres, entraînent un handicap plus important à la sortie de l’hôpital et ont une mortalité accrue à 30 jours comme à un an [4]. Une anticoagulation orale suffisante peut prévenir efficacement les accidents ischémiques chez les patients atteints de fibrillation auriculaire. Si un accident ischémique survient malgré une anticoagulation suffisante chez les patients atteints de fibrillation auriculaire, le résultat n’est pas pire que chez les patients sans fibrillation auriculaire.

La prévalence de la fibrillation auriculaire chez les patients victimes d’un accident ischémique est de 5 à 9% chez les moins de 60 ans et dépasse 40% chez les plus de 80 ans [4]. Ces chiffres ne tiennent toutefois compte que de la fibrillation auriculaire déjà connue ou observée lors de l’hospitalisation.

Fibrillation auriculaire subclinique

La fibrillation auriculaire est généralement symptomatique, en particulier chez les personnes jeunes et actives. Toutefois, il est parfaitement établi que même les patients présentant une fibrillation auriculaire hautement symptomatique ont toujours des épisodes asymptomatiques. Les épisodes asymptomatiques sont la règle, en particulier chez les patients âgés. Alors que le diagnostic de la fibrillation auriculaire persistante ne pose guère de problème, la fibrillation auriculaire paroxystique est souvent diagnostiquée tardivement, en particulier chez les patients peu actifs, et peut même n’être diagnostiquée qu’au cours d’un premier événement thromboembolique.

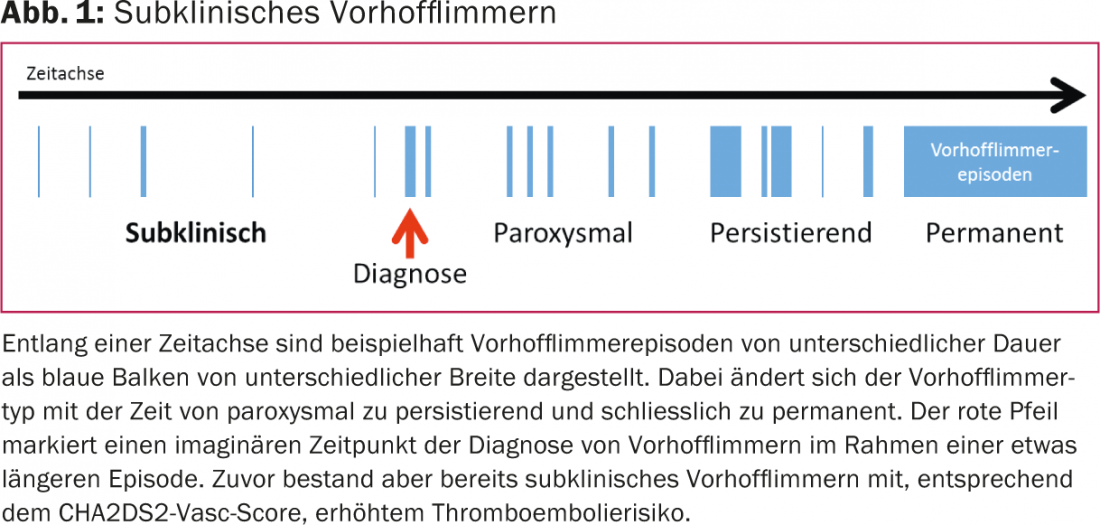

La fibrillation auriculaire subclinique désigne une fibrillation auriculaire passée inaperçue jusqu’à présent et généralement asymptomatique (Fig. 1).

Deux études randomisées ont récemment été publiées chez des patients atteints d’un accident ischémique cryptogénique. Dans chacune des deux études, la recherche de fibrillation auriculaire infraclinique a été systématique dans un bras. Dans l’une des études, un enregistreur d’événements implanté a permis de détecter une fibrillation auriculaire infraclinique après un an chez 12% des patients âgés en moyenne de 61 ans [5]. Dans l’autre étude, l’ECG de 30 jours a révélé une fibrillation auriculaire infraclinique chez 15% des patients âgés en moyenne de 73 ans [6]. Si l’on tient compte de la fibrillation auriculaire subclinique, la prévalence de la fibrillation auriculaire chez les patients victimes d’un accident ischémique devrait donc atteindre 50% dès l’âge de 75 ans.

L’étude ASSERT, entre autres, a montré que la fibrillation auriculaire subclinique est effectivement associée à un risque thromboembolique accru [7]. Cette étude a porté sur des patients porteurs de stimulateurs ou de défibrillateurs chez lesquels une électrode auriculaire avait également été implantée. Les patients ayant subi des épisodes de haute fréquence auriculaire au cours des trois premiers mois suivant l’inclusion ont été comparés au reste de la population étudiée pendant 2,5 ans en ce qui concerne la survenue d’une fibrillation auriculaire ou d’un événement thromboembolique. Des épisodes de haute fréquence auriculaire ont été observés chez 10% des patients. Ceux-ci avaient une probabilité nettement plus élevée de développer également une fibrillation auriculaire cliniquement manifeste et, en particulier, le taux d’événements thromboemboliques était significativement plus élevé dans ce groupe.

Dépistage de la fibrillation auriculaire

Les directives actuelles recommandent un dépistage de la fibrillation auriculaire par palpation du pouls lors de chaque consultation médicale [1]. Si un pouls irrégulier est détecté, un ECG 12 dérivations doit être immédiatement enregistré pour confirmer le diagnostic de fibrillation auriculaire. Cette méthode de dépistage simple permet de diagnostiquer une nouvelle fibrillation auriculaire chez 1,4% des patients âgés de plus de 65 ans.

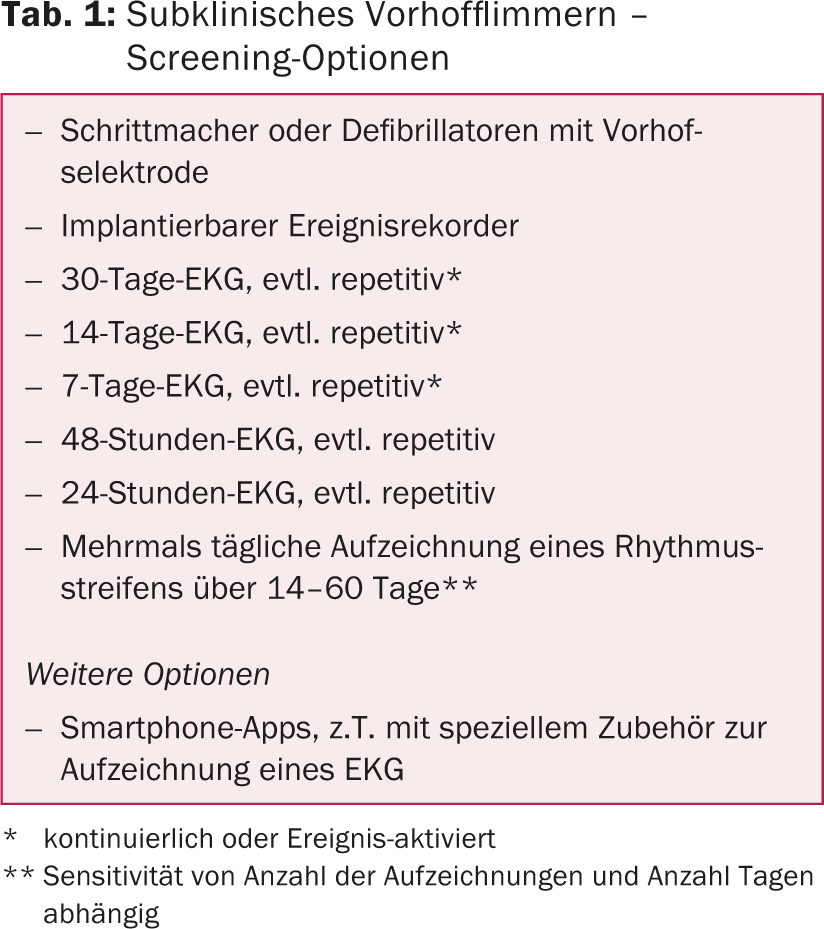

Une recherche ciblée de fibrillation auriculaire infraclinique implique l’enregistrement de l’ECG sur une période prolongée. La sensibilité est directement proportionnelle à la durée de l’enregistrement ECG et à la fréquence des répétitions [8]. D’autres facteurs importants influençant la sensibilité sont la charge et la densité arythmiques, c’est-à-dire la durée totale et la répartition des épisodes de fibrillation auriculaire. Outre l’enregistrement continu de l’ECG, des appareils activés par des événements sont également utilisés. Ces derniers surveillent le rythme cardiaque et n’enregistrent que lorsque des événements prédéfinis se produisent (par exemple, lorsque la fréquence cardiaque >150/min.) enregistre une courte bande rythmique. Il est également possible d’utiliser des appareils qui permettent au patient d’enregistrer lui-même une courte bande rythmique plusieurs fois par jour et en cas de symptômes. Cette bande est ensuite envoyée par téléphone portable au médecin traitant. Outre ces appareils médicaux bien établis, de plus en plus de possibilités d’enregistrement du rythme ou de l’ECG, accessibles et utilisables par des non-spécialistes, font leur apparition sur le marché, généralement sur la base de la technologie des smartphones. Le tableau 1 donne un aperçu des différentes possibilités de dépistage de la fibrillation auriculaire.

Dans une étude remarquable, Engdahl et ses collègues ont invité tous les habitants d’une petite ville suédoise âgés de 75 à 76 ans à participer à un dépistage progressif de la fibrillation auriculaire [9]. La fibrillation auriculaire était déjà connue chez 9,6% des habitants. L’enregistrement d’un ECG 12 dérivations a permis de détecter une nouvelle fibrillation auriculaire dans 1,2% des cas. En cas de risque thromboembolique élevé, une fibrillation auriculaire a été recherchée chez tous les autres participants au moyen d’un enregistrement biquotidien d’une bande de rythme pendant deux semaines. Cette méthode a permis de détecter une fibrillation auriculaire supplémentaire dans 7,4% des cas.

Cette étude montre de manière impressionnante la forte prévalence de la fibrillation auriculaire subclinique chez les patients présentant un risque thromboembolique élevé. Une population qui bénéficie donc clairement d’un traitement anticoagulant oral précoce. Le dépistage systématique est toutefois entravé par le fait qu’il nécessite beaucoup de ressources et de temps et qu’il est source d’inconfort pour les patients.

Prédicteurs de fibrillation auriculaire (subclinique ?)

Divers paramètres cliniques, électriques et échocardiographiques ainsi que des biomarqueurs sont corrélés à l’incidence de la fibrillation auriculaire, respectivement. il existe des différences entre les patients avec et sans fibrillation auriculaire.

Par exemple, un score de risque a été développé à partir des données de la cohorte de Framingham, qui calcule le risque de développer une fibrillation auriculaire au cours des dix prochaines années [10]. L’âge, le sexe, l’indice de masse corporelle, la pression artérielle systolique, le traitement antihypertenseur, l’intervalle PR ainsi que l’âge de la première apparition d’un souffle ou d’une insuffisance cardiaque sont pris en compte. Le nombre d’extrasystoles supraventriculaires ainsi que la durée de la plus longue tachycardie auriculaire sur un ECG de 48 heures sont également très bien corrélés à l’incidence de la fibrillation auriculaire [11]. En outre, les patients atteints de fibrillation auriculaire ont une onde P plus large, ce qui peut être mesuré de manière encore plus précise par moyennage du signal. L’échocardiographie a démontré que les patients atteints de fibrillation auriculaire ont des volumes auriculaires plus importants et qu’il existe également des différences au niveau des paramètres diastoliques. En outre, la CRP, le BNP et la troponine ont été corrélés à une incidence accrue de fibrillation auriculaire dans diverses études.

Aucun de ces paramètres n’est en mesure d’identifier de manière fiable les patients atteints de fibrillation auriculaire. Néanmoins, ces paramètres, en particulier lorsqu’ils sont combinés, pourraient indiquer non seulement une probabilité accrue de diagnostic futur de fibrillation auriculaire, mais également la présence d’une fibrillation auriculaire infraclinique. Une stratégie alternative au dépistage de masse, telle que pratiquée par Engdahl et ses collègues [9], serait donc un dépistage ciblé sur des sous-populations présentant une probabilité accrue de fibrillation auriculaire infraclinique sur la base des paramètres susmentionnés et d’autres paramètres.

En attendant que de tels programmes de dépistage entrent dans la pratique clinique quotidienne, nous devons rester vigilants et toujours envisager la possibilité d’une fibrillation auriculaire infraclinique chez nos patients. En plus d’une palpation régulière du pouls, nous ne devons pas hésiter à rechercher une fibrillation auriculaire subclinique au moyen d’ECG répétés de longue durée.

Remerciements : La Fondation Suisse de Cardiologie et la Fondation pour les stimulateurs cardiaques et l’électrophysiologie soutiennent une étude menée à l’Hôpital de l’Île dans le but d’améliorer le dépistage de la fibrillation auriculaire subclinique.

Littérature :

- Camm AJ, et al : Guidelines for the management of atrial fibrillation : The task force for the management of atrial fibrillation of the european society of cardiology (esc). Eur Heart J 2010 ; 31 (19) : 2369-2429.

- Stewart S, et al : A population-based study of the long-term risks associated with atrial fibrillation : 20-year follow-up of the renfrew/paisley study. Am J Med 2002 ; 113 (5) : 359-364.

- Wolf PA, et al : Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke : The framingham study. Stroke 1991 ; 22 (8) : 983-988.

- McGrath ER, et al : Association of atrial fibrillation with mortality and disability after ischemic stroke. Neurology 2013 ; 81 (9) : 825-832.

- Sanna T, et al : Cryptogenic stroke and underlying atrial fibrillation. N Engl J Med 2014 ; 370 (26) : 2478-2486.

- Gladstone DJ, et al : Atrial fibrillation in patients with cryptogenic stroke. N Engl J Med 2014 ; 370 (26) : 2467-2477.

- Healey JS, et al : Subclinical atrial fibrillation and the risk of stroke. N Engl J Med 2012 ; 366 (2) : 120-129.

- Charitos EI, et al : A comprehensive evaluation of rythm monitoring strategies for the detection of atrial fibrillation recurrence : Insights from 647 continuously monitored patients and implications for monitoring after therapeutic interventions. Circulation 2012 ; 126 (7) : 806-814.

- Engdahl J, et al : Stepwise screening of atrial fibrillation in a 75-year-old population : Implications for stroke prevention. Circulation 2013 ; 127 (8) : 930-937.

- Schnabel RB, et al : Développement d’un score de risque de fibrillation auriculaire (étude sur le cœur de framingham) : A community-based cohort study. Lancet 2009 ; 373 (9665) : 739-745.

- Binici Z, et al : Excessive supraventricular ectopic activity and increased risk of atrial fibrillation and stroke. Circulation 2010 ; 121 (17) : 1904-1911.

CARDIOVASC 2014 ; 13(6) : 24-29