La neuroriabilitazione dopo un ictus dovrebbe iniziare il prima possibile. La remissione dei sintomi è significativamente maggiore con il trattamento di riabilitazione neurologica rispetto al recupero spontaneo. Oltre all’impostazione interdisciplinare, i moderni metodi di terapia devono essere integrati nel trattamento individuale. Il trattamento delle complicazioni e delle conseguenze secondarie deve avvenire in modo permanente, anche molti anni dopo la riabilitazione primaria, se necessario anche nel contesto di una nuova misura di ricovero. Poiché il sistema nervoso umano è estremamente complesso, la riabilitazione neurologica differenziata dopo l’ictus è ancora una delle grandi sfide della neurologia contemporanea.

Nonostante le moderne opzioni terapeutiche, l’ictus è ancora la causa più comune di disabilità a lungo termine in età adulta. In Svizzera, ogni anno si verificano 16.000 ictus [1]. Dal punto di vista eziologico, circa il 15% degli ictus è causato da emorragia cerebrale e circa l’85% da una ridotta perfusione (ischemia, infarto) del cervello. Le cause della ridotta perfusione sono le embolie cardiache, le occlusioni delle arterie più piccole (infarti lacunari sottocorticali), l’arteriosclerosi delle grandi arterie, nonché la vasculite, la dissezione, i disturbi della coagulazione e altre cause [2]. Di norma, la localizzazione del danno cerebrale con le conseguenti menomazioni funzionali è molto più rilevante per l’esito rispetto alla fisiopatologia e all’eziologia.

Prognosi ed esito

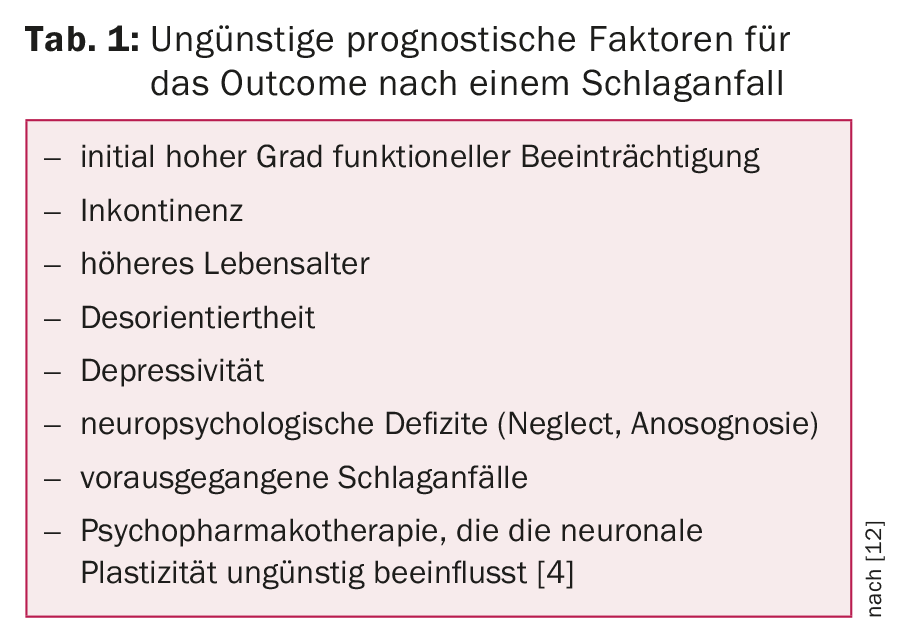

Circa il 10% delle persone colpite guarisce completamente e non mostra deficit residui, deficit minimi persistono in circa il 25% e deficit da moderati a gravi in circa il 40%. Circa il 10% ha bisogno di un’assistenza intensiva a lungo termine a causa di gravi menomazioni permanenti. Circa il 15% delle persone colpite muore durante l’evento (iniziale). Inoltre, circa il 13-14% subisce un secondo evento entro un anno [3]. La Tabella 1 offre una panoramica dei fattori prognostici sfavorevoli per l’esito dopo un ictus.

Influenzare la neuroplasticità attraverso la neuroriabilitazione

Quando il tessuto neuronale viene danneggiato, ad esempio da un ictus, la cosiddetta neuroplasticità gioca un ruolo importante – cioè la proprietà delle singole sinapsi, delle cellule nervose e di intere aree cerebrali di cambiare o adattarsi a seconda del loro utilizzo. Da un lato, questo avviene come reazione alle lesioni del tessuto neuronale. D’altra parte, è anche un processo naturale che consente all’organismo di reagire e adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente. La neuroplasticità è quindi alla base di tutti i processi di apprendimento ed è molto importante nella neuroriabilitazione. Qui giocano un ruolo diversi fenomeni:

- Smascheramento: reclutamento di connessioni neuronali prelesionali inutilizzate in caso di fallimento dei circuiti abituali.

- Vicariazione: acquisizione funzionale di un’area cerebrale disturbata da parte di altre aree.

- Germinazione: sotto l’influenza di fattori neurotropi, si verifica la germinazione degli assoni con la nuova formazione di sinapsi funzionali.

- Diaschisi: le lesioni in un’area del cervello possono inizialmente avere un effetto funzionale negativo anche su aree del cervello lontane dal sito della lesione.

Dopo le lesioni acute del SNC, si può osservare una fase di aumento della neuroplasticità che dura almeno tre o quattro mesi. Anche oltre la fase di remissione spontanea, che può durare più di un anno, è possibile dimostrare una neuroplasticità funzionalmente efficace, indotta dall’esercizio fisico, con l’applicazione di misure terapeutiche neuroriabilitative intensive.

Concetto moderno di neuroriabilitazione

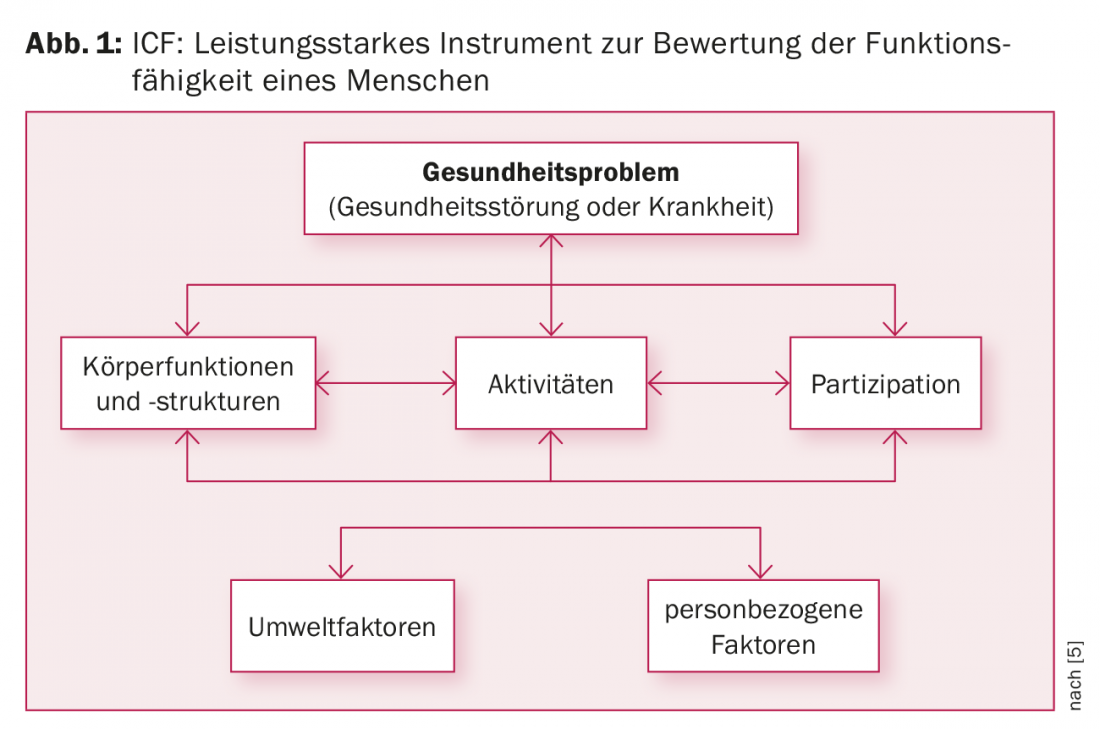

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’OMS, introdotta nel 2001, è uno strumento potente per valutare il funzionamento di una persona. Viene utilizzato anche nella neuroriabilitazione moderna e contemporanea [5]. Ciò consente di descrivere lo stato di salute funzionale, la disabilità, le menomazioni sociali e i fattori ambientali rilevanti. Qui vengono rese operative le funzioni e le strutture del corpo, le attività e la partecipazione sociale, nonché i “fattori di contesto” ambientali e legati alla persona ( Fig. 1). L’ICF è anche il linguaggio comune del team di trattamento multiprofessionale nella neuroriabilitazione, che è composto da medici, fisioterapisti e terapisti occupazionali, neuropsicologi, logopedisti, terapisti occupazionali, di attivazione e del tempo libero, nonché chiarificatori occupazionali, e funge da rete interdisciplinare.

La riabilitazione dopo un ictus inizia di solito nelle stroke unit degli ospedali per acuti e prosegue poi di solito in strutture specializzate/ospedali specializzati in regime di ricovero.Medici: sono responsabili della valutazione differenziata dei quadri clinici neurologici specifici, nonché del trattamento dei problemi medici e delle complicazioni/emergenze che si presentano nel corso del trattamento. L’assistenza medica viene fornita dopo un’anamnesi dettagliata e un esame neurologico interno all’inizio della misura. Questo vale in particolare per il coordinamento e il monitoraggio della riabilitazione, con un adattamento individuale ottimale del programma di riabilitazione ai deficit e alle esigenze del paziente. Il prerequisito più importante per il successo della riabilitazione è una condizione fisica stabile. Inoltre, una riduzione dei fattori di rischio (cardiovascolare), soprattutto per quanto riguarda la prevenzione di possibili recidive, è fondamentale per il trattamento.

Assistenza riabilitativa: supporta i pazienti nell’implementazione delle abilità raggiunte nelle terapie e nelle attività della vita quotidiana (ADL): ad esempio, la mobilizzazione dal letto, l’assunzione di cibo, l’igiene personale, l’assunzione di farmaci, ecc. A seconda del rispettivo livello funzionale, le attività vengono promosse individualmente, cioè guidate o riprese in modo vicario. I compiti infermieristici sono una parte centrale del processo di trattamento multidisciplinare. Come persone di riferimento, gli infermieri mediano tra i pazienti, i medici/terapisti specializzati e i parenti.

Fisioterapisti: sono specializzati nell’addestramento dei movimenti delle estremità affette da deficit motori e sensoriali, nonché nella stabilità del corpo e nelle reazioni di equilibrio. L’attenzione si concentra sulla mobilizzazione dal letto, sulla stabilità dell’andatura e sulla locomozione (indipendente).

Terapisti occupazionali: si occupano delle attività della vita quotidiana che servono all’autocura, come l’igiene personale, l’assunzione di cibo e l’uso funzionale mirato delle estremità. Nella nostra clinica, lavorano a stretto contatto con i fisioterapisti del team sensomotorio e interagiscono con loro, ad esempio nell’avviare il movimento riducendo la spasticità o promuovendo il movimento attraverso un allenamento mirato della percezione del corpo. Le moderne forme di terapia assistita da macchine (robotica) stanno svolgendo un ruolo sempre più importante in questo settore [6,7].

Deficit multipli

L’ictus spesso provoca anche disturbi del linguaggio, alcuni dei quali sono temporanei, ma altri sono a lungo termine o addirittura permanenti. Questi includono i disturbi dell’articolazione (disartrie o disartrofonie), i disturbi del linguaggio aprassico (aprassia buccofacciale) e i disturbi della voce (disfonia), così come i disturbi del linguaggio ricettivo, espressivo o globale (afasie), che a volte accompagnano i disturbi della capacità di lettura e scrittura (dis-/alessia o dis-/grafie). Inoltre, per vari motivi, la disfagia acuta si verifica nel 50% di tutti i pazienti con ictus e la disfagia cronica nel 25% [8].

Logopedia: i disturbi vengono diagnosticati e valutati con l’aiuto di procedure di esame appropriate. Dal punto di vista terapeutico, oltre ai programmi di esercizi specifici per la formazione della voce/sillaba/parola e della frase, l’insegnamento delle strategie di compensazione, le forme di terapia facio-orale (ad esempio F.O.T.T. secondo Kay-Coombes) e l’addestramento mirato alla deglutizione svolgono un ruolo importante. Nei disturbi gravi della deglutizione, quando i pazienti sono dotati di un tubo tracheostomico, può essere necessario un esame radiologico o endoscopico complementare del processo di deglutizione prima della decannulazione.

Neuropsicologia: Gli ictus di solito causano anche disturbi cognitivi temporanei o permanenti e anomalie mentali, che includono disturbi dell’attenzione (ad esempio, neglect, spesso nelle lesioni dell’emisfero destro), disturbi della memoria e della concentrazione, disturbi della percezione visuo-spaziale (ad esempio, anopsia emi/quadrante negli infarti delle arterie coroidee anteriori e posteriori) e disturbi della lettura e dell’aritmetica (spesso nelle lesioni delle arterie dominanti del linguaggio). Anopsia emisferica/quadrante negli infarti nell’area di alimentazione delle arterie cerebrali coroideali anteriori e posteriori), nonché disturbi della lettura e dell’aritmetica (spesso nei casi di danni all’emisfero dominante del linguaggio) e disturbi delle funzioni esecutive (ad esempio, automotivazione, volizione, controllo degli impulsi, definizione degli obiettivi, pianificazione delle azioni, ecc.)

I disturbi vengono prima valutati in modo preciso con procedure di test appropriate (anche assistite dal computer) ed esplorazioni mirate e poi affrontati in modo specifico. I disturbi del comportamento e dell’affettività nel contesto di una sindrome psicologica organica (OPS) sono trattati anche dai neuropsicologi. Nel caso della “depressione post-ictus” [9], che può essere osservata in circa il 20-25% delle persone colpite, a volte è necessario un intervento psicoterapeutico (di supporto) in aggiunta al trattamento psicofarmacologico. Questo è necessario anche per i disturbi dell’adattamento più gravi (per lo più ansioso-depressivi), come parte della gestione della malattia. Molti dei disturbi funzionali sopra descritti hanno un impatto negativo sulle prestazioni lavorative e sull’idoneità alla guida. Quest’ultima è spesso almeno temporaneamente compromessa dopo un ictus. La durata dell’incapacità di guidare dipende dal tipo e dalla gravità delle menomazioni motorie e cognitive ed è determinata dai medici curanti.

Terapia occupazionale, di attivazione e del tempo libero: completa l’offerta terapeutica. Le abilità riacquistate e le strategie di compensazione apprese in sensorimotoria e neuropsicologia vengono implementate e allenate in questo ambito (rilevanti per la vita quotidiana). Nel caso di pazienti attivi dal punto di vista professionale, nel corso della terapia occupazionale viene chiamato un chiarificatore professionale, che avvia una valutazione specifica per l’occupazione o l’attività e, se necessario, contatta il datore di lavoro e/o l’assicurazione per l’invalidità.

Servizio sociale: accompagna costantemente l’intero processo di riabilitazione, al fine di impostare precocemente la transizione più agevole possibile alla fase post-ricovero. È necessario chiarire questioni importanti: Ulteriore assistenza nell’ambiente domestico con l’organizzazione di misure di assistenza/supporto adeguate (ad esempio Spitex, assistenza domiciliare, servizio pasti) o, in caso di necessità persistente o permanente di assistenza/cura, sistemazione in una struttura transitoria o residenziale/infermieristica adeguata. Nel caso di persone occupate, si deve anche chiarire se e in che misura possono continuare la loro attività professionale dopo la malattia. Oltre a una valutazione professionale preliminare, che può essere effettuata almeno in parte nell’ambito della terapia occupazionale, le seguenti misure svolgono un ruolo importante: la pianificazione preliminare e i colloqui di accompagnamento con il datore di lavoro e/o il contatto con l’assicurazione per l’invalidità (AI) per avviare misure di sostegno mirate (ad esempio, job coaching, adattamento del posto di lavoro, ecc. Il servizio sociale ha anche un compito importante nel consigliare le persone colpite e i loro parenti durante il processo di riabilitazione. Inoltre, è un anello importante del team terapeutico: è responsabile dell’organizzazione e della strutturazione delle informazioni e dei colloqui di uscita con il paziente, i suoi parenti e i medici, terapisti e infermieri presenti.

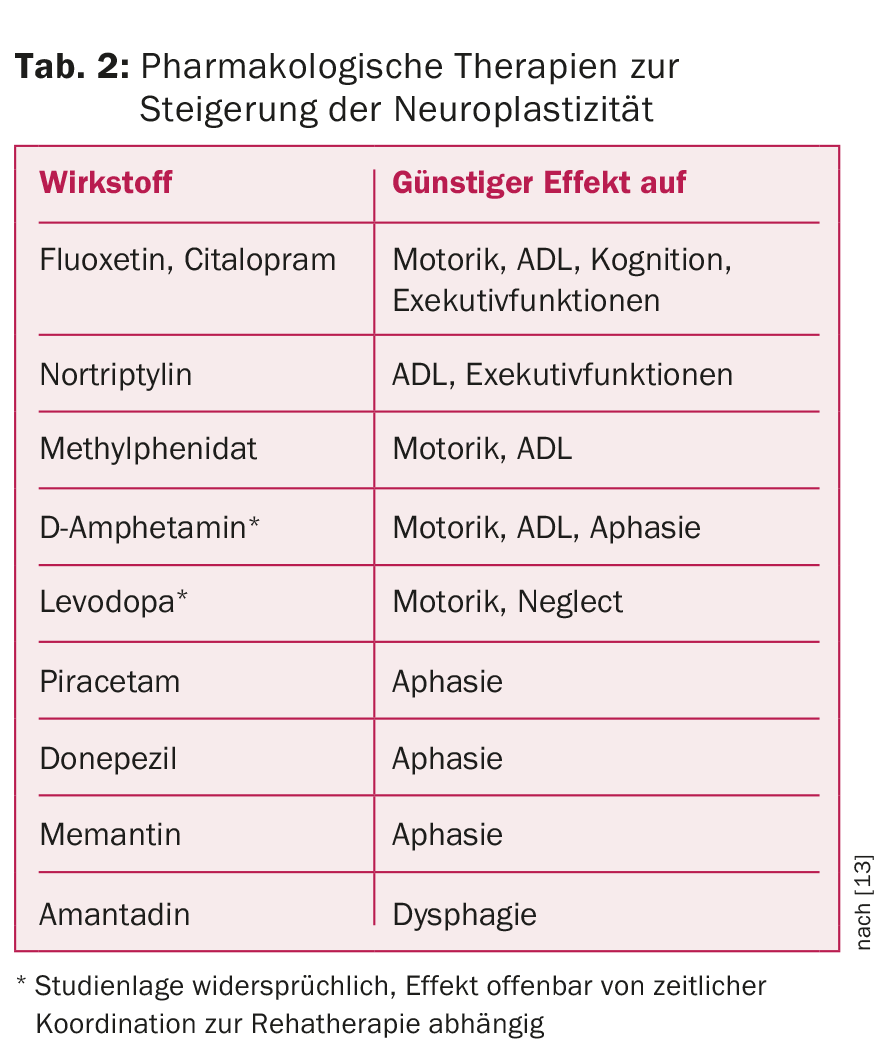

Procedure sperimentali come le terapie farmacologiche per aumentare la neuroplasticità (tab. 2), la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS) [10] e la stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS) [11] sono utilizzate per migliorare i risultati nella neuroriabilitazione. Per il trattamento della spasticità, oltre alle iniezioni topiche di tossina botulinica, sono già state create pompe per la somministrazione continua di baclofene intratecale.

La riabilitazione primaria avviene nei primi tre-sei mesi dopo l’evento cerebrovascolare. La durata della riabilitazione (ospedaliera) dipende dal tipo e dalla gravità dei deficit e di solito è di circa quattro-dodici settimane.

Nella fase successiva al ricovero, il processo di riabilitazione viene proseguito su base ambulatoriale nel vecchio/nuovo luogo di residenza del paziente, a condizione che le menomazioni rilevanti per la vita quotidiana siano ancora presenti. La riabilitazione dopo un ictus spesso dura tutta la vita. Per il trattamento delle conseguenze secondarie o delle complicanze o delle menomazioni gravi persistenti, può essere utile la terapia di intervallo in regime di ricovero.

Letteratura:

- Meyer K, et al.: Eventi di ictus e casi di mortalità in Svizzera basati su statistiche ospedaliere e statistiche sulle cause di morte. Swiss Med Wkly 2009; 139(5-6): 65-69.

- Adams HP, et al: Classificazione del sottotipo di ictus ischemico acuto. Definizioni da utilizzare in uno studio clinico multicentrico. TOSTO. Prova dell’Org 10172 nel trattamento dell’ictus acuto. Stroke 1993; 24(1): 35-41.

- Hankey GJ: Esito a lungo termine dopo un ictus ischemico/attacco ischemico transitorio. Cerebrovasc Dis 2003; 16 Suppl 1: 14-19.

- Kwakkel G, et al: Previsione della disabilità nell’ictus – una revisione critica della letteratura. Invecchiamento 1996 Nov; 25(6): 479-489.

- Istituto tedesco di documentazione e informazione medica (DIMDI) (a cura di): Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF). OMS, Ginevra 2005.

- Pignolo L: La robotica nella neuro-riabilitazione. J Rehabil Med 2009 Nov; 41(12): 955-960.

- Mehrholz J, Pohl M: Allenamento elettromeccanico assistito della deambulazione dopo l’ictus: una revisione sistematica che confronta i dispositivi end-effector ed esoscheletro. J Rehabil Med 2012 Mar; 44(3): 193-199.

- Broadley S, et al: Predittori di disfagia prolungata dopo un ictus acuto. J Clin Neurosci 2003 maggio; 10(3): 300-305.

- Huff W, Steckel R, Sitzer M: “Depressione post-ictus”. Neurologist 2003; 74(2): 104-114.

- Sook-Lei L, et al: Stimolazione cerebrale non invasiva nella neuroriabilitazione: effetti locali e a distanza per il recupero motorio. Front Hum Neurosci 2014; 8: 378.

- Rosset-Llobet J, et al: Effetto della stimolazione transcranica a corrente diretta sulla neuroriabilitazione della distonia specifica del compito: uno studio clinico randomizzato in doppio cieco. Med Probl Perform Art 2015 Sep; 30(3): 178-184.

- Müller F, Walther E, Herzog J (eds.): Neuroriabilitazione pratica. Concetto di trattamento dopo un danno al sistema nervoso. 1a edizione 2014: Verlag W. Kohlhammer.

- Hacke W (ed.): Neurologia. 14a edizione 2016: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

CARDIOVASC 2016; 15(4): 8-12