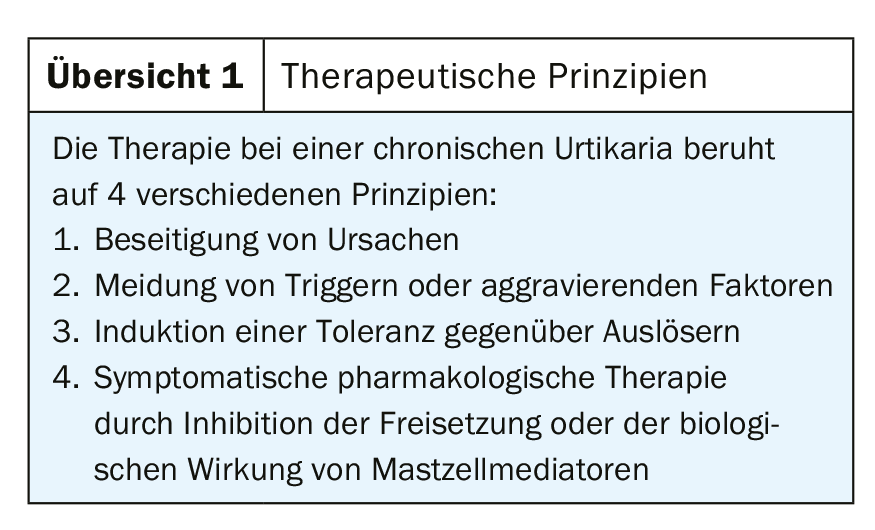

Oltre all’eliminazione delle cause, all’evitamento dei fattori scatenanti e all’induzione della tolleranza, il trattamento farmacologico è il quarto pilastro nella gestione di questa fastidiosa malattia della pelle. Sono disponibili diversi antistaminici di seconda generazione, oltre ad altre opzioni di trattamento.

Mentre l’orticaria acuta (durata <6 settimane) con una prevalenza nell’arco della vita compresa tra il 12 e il 24% è una malattia comune, ma di solito pone pochi problemi terapeutici, questo potrebbe essere il caso dell’orticaria cronica (CU), che è più rara e per la quale è riportata una prevalenza a 1 anno fino allo 0,8% [1,2]. I dati sulla frequenza con cui l’orticaria acuta si trasforma in una forma cronica sono purtroppo scarsi. I commenti che seguono si basano sull’attuale linea guida europea sull’orticaria, sull’altra letteratura disponibile e sulla nostra esperienza personale nella cura dei pazienti con CU [3]. Si applicano anche a quegli angioedemi cronici che non sono dovuti all’uso di ACE inibitori o a disturbi da C1 inibitore.

Differenziazione clinica e chiarimento eziologico

La distinzione arbitraria tra le due forme, basata sulla loro durata inferiore o superiore a 6 settimane, ha implicazioni per le misure diagnostiche volte a chiarire la loro eziologia. Nel caso di un singolo episodio di orticaria acuta senza un fattore scatenante tangibile nell’anamnesi, gli esami allergologici non sono molto utili, soprattutto se persistono per più di 24 ore. D’altra parte, soprattutto i pazienti che sono affetti da orticaria cronica si pongono la domanda sul motivo della malattia. In questo contesto, l’esperienza passata con diagnosi spesso molto estese ci ha tranquillizzato, tanto che solo la determinazione di parametri infiammatori come il CRP e l’emocromo sono ancora consigliati come esami non mirati. Ulteriori misure per quanto riguarda le infiammazioni croniche nell’area dei denti, delle vie respiratorie superiori o del tratto gastrointestinale vengono solitamente adottate in base ai disturbi descritti. Questi esami possono portare a un trattamento causale almeno parzialmente efficace o, come nel caso della tiroidite di Hashimoto scoperta per la prima volta, dare origine a controlli sulla funzionalità degli organi. Il rilevamento della cosiddetta orticaria autoreattiva con autoanticorpi che attivano i mastociti fornisce innanzitutto una possibile risposta alla domanda sull’origine della malattia, ma le implicazioni nel senso di una terapia causale ne derivano solo nei singoli pazienti.

Oltre agli esami appropriati, non si sottolineerà mai abbastanza l’anamnesi intensiva, in quanto è anche importante distinguere l’orticaria cronica spontanea (CSU), con i suoi focolai che sembrano sorgere dal nulla, dalle forme inducibili, in cui i fattori fisici giocano per lo più un ruolo. Da un lato, diverse forme di orticaria fisica possono coesistere in un singolo paziente, dall’altro, non di rado si verifica insieme all’orticaria cronica spontanea. Questa differenziazione nel singolo paziente è importante per non trascurare le strategie di evitamento decisive. Inoltre, quando il paziente fa un’affermazione generica sulla mancanza di effetto della terapia sintomatica, bisogna tenere conto dei suoi diversi effetti sulle singole forme di orticaria. Questo vale, tra l’altro, per l’orticaria da pressione ritardata associata.

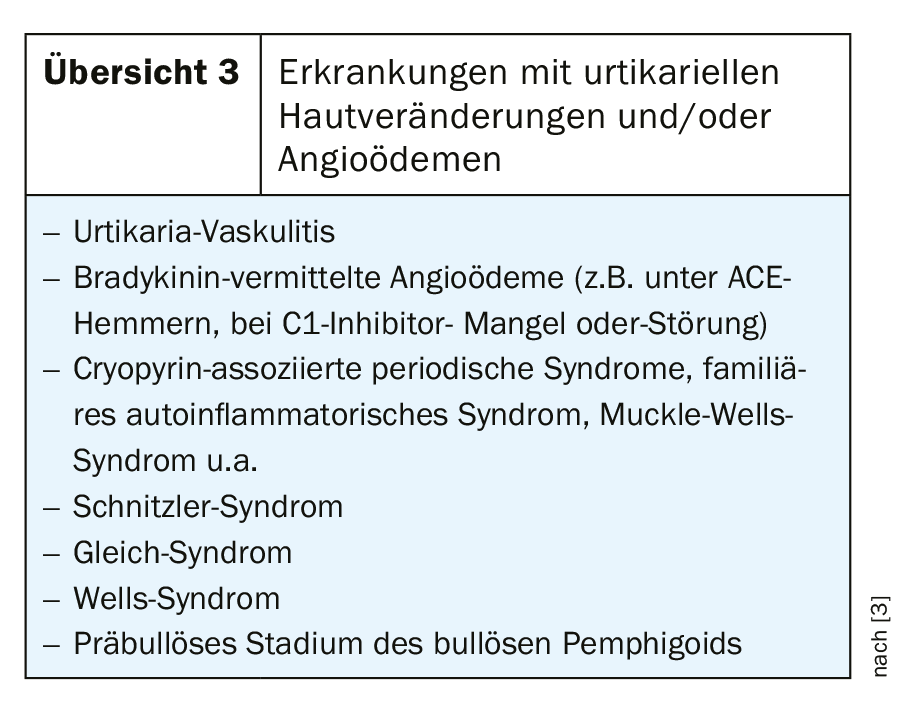

Un’ulteriore indicazione della diagnosi e della terapia da adottare è data dalla Diagnosi differenziale delle lesioni cutanee orticarioidi, come si vedono in un certo numero di casi molto diversi tra loro. Le malattie possono manifestarsi (Panoramica 3). La durata delle singole efflorescenze (superiore a 24 mesi) ore?) e i sintomi di accompagnamento (febbre, dolori ossei e articolari o crampi addominali) sono importanti. In molti casi, per ulteriori chiarimenti, è necessaria una biopsia di un campione da un siero.

Gli algoritmi diagnostici sono disponibili in diverse pubblicazioni [3,4].

Approcci terapeutici

1. eliminazione delle cause

Purtroppo, anche la diagnostica molto approfondita in passato ha portato all’identificazione di cause che possono essere influenzate terapeuticamente solo in una percentuale piuttosto ridotta di pazienti. Inoltre, l’eradicazione dell’Helicobacter pylori o dei parassiti intestinali, ad esempio, non porta regolarmente alla scomparsa dell’orticaria in un periodo di tempo ragionevole. La valutazione degli studi terapeutici corrispondenti è complicata da risultati contraddittori, da occasionali debolezze metodologiche e dal fatto che la malattia ha una tendenza non trascurabile alla guarigione spontanea (vedere sotto). La decisione di effettuare un trattamento appropriato deve quindi essere presa su base individuale. Se è possibile identificare anamnesticamente un collegamento tra l’attività CSU e lo stress fisico o emotivo, questo dovrebbe essere un motivo per cercare dei modi per ridurlo. D’altra parte, per l’orticaria colinergica o da sforzo si consigliano altre opzioni terapeutiche per evitare l’inattivazione.

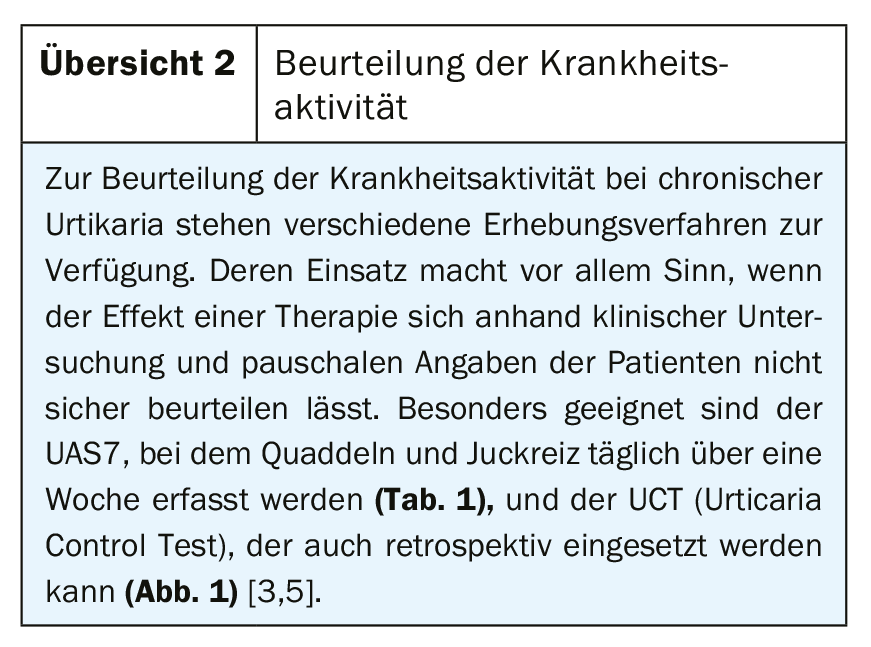

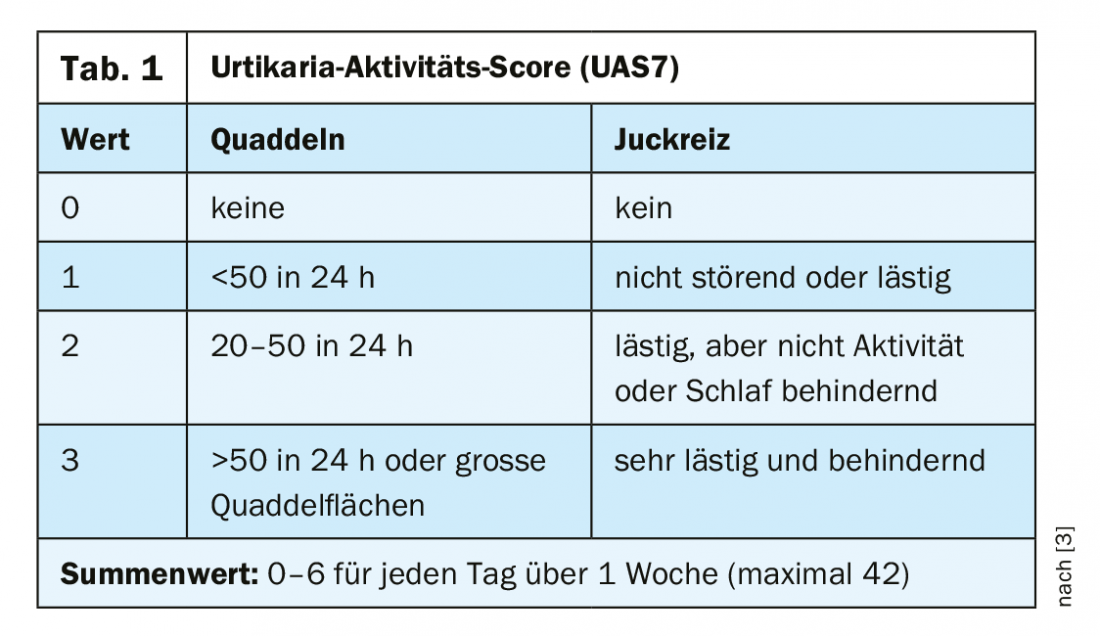

L’importanza della cosiddetta dieta a basso contenuto di pseudoallergeni, utilizzata più frequentemente in passato, o di una dieta a basso contenuto di istamina è controversa. Una sperimentazione risponde alle esigenze di alcuni pazienti, ma deve essere effettuata solo in presenza di un buon controllo dei sintomi (UAS7) e per almeno 2-3 settimane.

2. evitare i fattori aggravanti

I pazienti affetti devono essere avvisati che il consumo di alcol, l’uso di FANS o il calore (bagni di sole, sauna) possono provocare esacerbazioni dell’orticaria cronica. Lo stesso vale per le infezioni (febbrili). La conoscenza di tali correlazioni è spesso utile per i pazienti che sono preoccupati per il deterioramento acuto della loro malattia.

3. induzione della tolleranza

La loro importanza complessiva è bassa ed è più probabile che si riscontri nell’orticaria solare, quando la terapia farmacologica sintomatica non è sufficiente. L’effetto si basa su un’insensibilità temporanea all’innesco originale e richiede quindi una riesposizione continua. Questo, d’altra parte, rende spesso impraticabile la terapia dell’orticaria colinergica o da contatto con il freddo.

4. terapia farmacologica con inibizione del rilascio o dell’azione dei mediatori dei mastociti.

Poiché le manifestazioni cliniche dell’orticaria sono dovute principalmente all’azione dell’istamina rilasciata sui cosiddetti recettori H1 dei vasi e dei nervi, l’uso degli antagonisti corrispondenti è l’approccio terapeutico preferito. Il meccanismo dei cosiddetti antistaminici si basa sul legame preferenziale con i recettori H1 inattivi e sulla stabilizzazione di questo stato. Questo spiega anche l’effetto clinico migliore di un’assunzione regolare rispetto alla somministrazione di farmaci su richiesta. Tuttavia, quest’ultima ha senso se, nel caso dell’orticaria fisica, è prevedibile per il paziente l’imminenza di un’esposizione corrispondente, ad esempio al freddo. A causa della farmacodinamica, in questo caso si raccomanda di assumere il farmaco 1-2 ore prima.

Gli antistaminici sedativi di prima generazione non dovrebbero più essere utilizzati nella terapia dell’orticaria cronica a causa dei loro effetti collaterali. In questo caso, la clemastina, che è disponibile per la somministrazione parenterale, è importante solo nell’orticaria acuta.

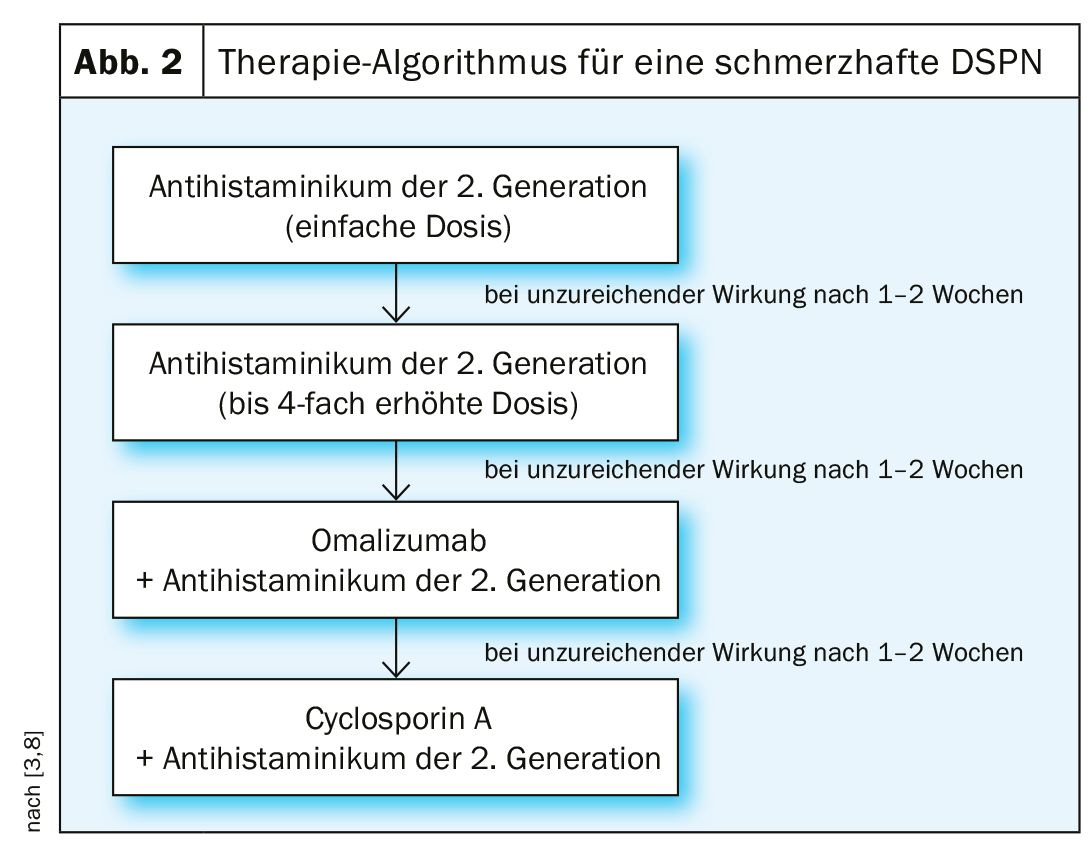

Antistaminici di seconda generazione: grazie al loro migliore spettro di effetti collaterali, i cosiddetti antistaminici di seconda generazione sono da preferire. In Svizzera sono disponibili cetirizina o levocetirizina, loratadina o desloratadina, fexofenadina e bilastina. La levocetirizina è un enantiomero della cetirizina, che normalmente è presente come racemo, e la desloratadina è un metabolita naturale della loratadina. Pertanto, l’effetto e i potenziali effetti collaterali sono in gran parte identici. È più probabile che si osservi una notevole sedazione in singoli pazienti con cetirizina o levocetirizina. Il trattamento è solitamente con una singola dose da assumere 1 volta al giorno, spesso rispondendo al prurito piuttosto che al rossore o al gonfiore. A volte i pazienti riferiscono un’efficacia diversa delle singole preparazioni, senza che vi sia un modello riproducibile a questo proposito o che tali differenze siano spiegate farmacologicamente. Pertanto, occasionalmente si prende in considerazione un cambio di preparazione se l’effetto non è sufficiente. Se non c’è un controllo sufficiente dei sintomi entro 1-2 settimane, si raccomanda un aumento della dose fino al doppio o al quadruplo (Fig. 2). L’esperienza ha dimostrato che non è necessaria una distribuzione regolare della dose, ma piuttosto 2 volte al giorno sembrano essere sufficienti. Un ulteriore aumento oltre la dose quadrupla non è raccomandato nella linea guida attuale. Lo stesso vale per la combinazione di più antistaminici. Solo per i pazienti con gravi disfunzioni epatiche o renali si raccomanda una riduzione della dose di loratadina o cetirizina e fexofenadina. A causa della mancanza di esperienza, il produttore sconsiglia l’uso della bilastina per entrambi i gruppi di pazienti; pertanto, in generale si raccomanda un certo grado di cautela nei pazienti con tali disturbi funzionali, se si prende in considerazione un aumento della dose.

Omalizumab: se non è possibile ottenere un controllo accettabile della malattia anche con questo livello del logaritmo terapeutico, la somministrazione di omalizumab è il farmaco di scelta. Questo farmaco, dopo il suo uso originale nell’asma bronchiale, è ora approvato anche per la CSU prolungata come coadiuvante nei casi di risposta insufficiente agli antistaminici H1. Di solito vengono somministrati 300 mg ogni 4 settimane, con la possibilità di ridurre la dose a 150 mg. A differenza dell’asma bronchiale, questa dose nell’orticaria cronica è indipendente dalla concentrazione di IgE sieriche totali e dal peso corporeo. In modo sorprendente, molti pazienti osservano una regressione del prurito e della formazione del siero già alcuni giorni dopo la prima iniezione, in modo da poter ridurre o interrompere l’assunzione dell’antistaminico, mentre la risposta può essere ritardata soprattutto nell’orticaria cronica autoreattiva. Altri pazienti hanno bisogno di un ulteriore antistaminico per controllare adeguatamente i sintomi. Se la completa assenza di sintomi persiste anche con una dose ridotta di omalizumab, di solito prolunghiamo gli intervalli di iniezione di una settimana alla volta e terminiamo la terapia se non compaiono nuovi sintomi della malattia anche dopo 8 settimane. Tuttavia, se dovesse verificarsi una ricaduta nel corso successivo, il farmaco può essere utilizzato di nuovo senza dover fare i conti con una risposta limitata. Il ligelizumab, un altro anticorpo anti-IgE, sembra essere ancora più efficace dell’omalizumab nei pazienti con CSU complessivamente più difficili da trattare (ad esempio, autoreattivi), ma non è ancora disponibile [6].

Ciclosporina A: in caso di fallimento della terapia anche dell’omalizumab, si può prendere in considerazione l’uso della ciclosporina A. Tuttavia, si tratta di un uso off-label. Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia di questo farmaco a dosi comprese tra 3 e 5 mg/kg di peso corporeo al giorno. Oltre al suo effetto immunosoppressivo, che probabilmente entra in gioco con gli autoanticorpi che attivano i mastociti, la ciclosporina A ha anche un effetto diretto sul rilascio di mediatori dai mastociti. Quando si utilizza questo farmaco, ovviamente si devono osservare anche gli esami preliminari e di controllo corrispondenti, nonché le controindicazioni nel CSU.

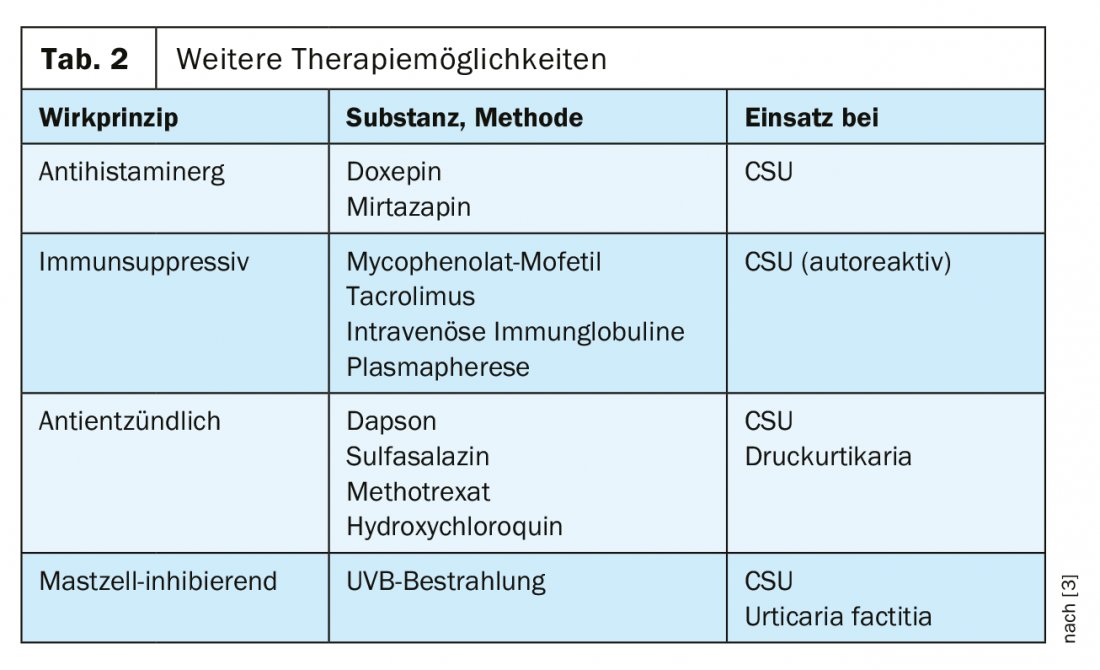

Altre opzioni: Gli antagonisti del leucotriene elencati negli algoritmi di trattamento precedenti, come il montelukast, hanno solo un basso livello di evidenza per quanto riguarda la loro efficacia nella CSU, quindi non sono più generalmente raccomandati come aggiunta agli antistaminici. In caso di orticaria cronica refrattaria, si possono prendere in considerazione altre forme di terapia, anche se le prove di efficacia documentate nelle pubblicazioni sono limitate. Tuttavia, il loro impiego nella CSU o nell’orticaria inducibile sarà preso in considerazione nei decorsi refrattari (Tabella 2) . I glucocorticosteroidi sistemici hanno il loro posto al massimo nel trattamento di un’esacerbazione altrimenti incontrollabile della malattia, dove possono essere somministrati come una scarica di breve durata. 10 giorni possono essere applicati.

Strategia di trattamento adattata al decorso: se si ottiene un controllo completo dell’orticaria con una delle misure elencate, la terapia deve essere interrotta dopo 3-6 mesi, per poter registrare il decorso naturale della malattia e quindi anche una possibile remissione spontanea. Purtroppo, i dati epidemiologici sul decorso spontaneo della CU sono limitati e quindi piuttosto divergenti: in uno studio olandese, il 47% dei pazienti con CSU era libero da sintomi dopo 1 anno. Al contrario, la guarigione si è verificata meno frequentemente nell’orticaria cronica inducibile (fisica) [7]. La presenza contemporanea di orticaria fisica può quindi compromettere in modo significativo il raggiungimento dell’assenza di sintomi desiderata. Anche se i sintomi dell’orticaria cronica spontanea scompaiono con un antistaminico, i pazienti riferiscono la persistenza dell’orticaria factitia o dell’orticaria da pressione ritardata. In questo caso, si può prendere in considerazione un’estensione della terapia con sostanze della tabella 2 o l’uso di omalizumab. A rigore, tuttavia, quest’ultimo è un uso off-label.

Quando si trattano i bambini, sorge il problema che, secondo l’approvazione ufficiale, l’uso di antistaminici di seconda generazione è possibile solo a partire dai 6 o 12 anni. Solo il dimetind, che appartiene alla prima generazione, ha un’autorizzazione all’immissione in commercio per il primo anno di vita. Tuttavia, i preparati più vecchi (clemastina e dimetindene) hanno un profilo di sicurezza inferiore rispetto agli antistaminici di seconda generazione. Pertanto, i bambini devono essere trattati con antistaminici di seconda generazione allo stesso modo degli adulti, adattandoli al peso e all’età. Nella scelta della preparazione individuale, gioca un ruolo importante anche la disponibilità in forma liquida o come compressa a rapido scioglimento. Le alternative terapeutiche precedentemente menzionate, come l’aumento della dose dell’antistaminico o la somministrazione di omalizumab o ciclosporina A, non sono state ben studiate per quanto riguarda l’orticaria.

Trattamento dei bambini, durante la gravidanza e l’allattamento

Almeno per la loratadina e, in misura minore, per la cetirizina, c’è molta esperienza nel loro uso durante la gravidanza e l’allattamento, per cui almeno questi due antistaminici dovrebbero essere preferiti. Non esistono studi di sicurezza su un dosaggio più elevato di antistaminici in gravidanza, che deve almeno essere preso in considerazione. D’altra parte, non ci sono prove di un effetto teratogeno di omalizumab e ciclosporina A finora. In questo contesto, l’attuale linea guida raccomanda l’uso cauto dello stesso algoritmo di trattamento nelle donne in gravidanza, ma anche in quelle che allattano, dopo una buona valutazione del rapporto rischio/beneficio. In ogni caso, bisogna considerare che i neonati allattati al seno possono anche mostrare sedazione e quindi, ad esempio, debolezza nel bere quando la madre assume antistaminici di prima generazione.

Messaggi da portare a casa

- In caso di orticaria cronica senza indicazioni anamnestiche, non è necessario effettuare un chiarimento eziologico approfondito.

- Nel contesto della terapia dell’orticaria cronica spontanea, si deve considerare l’orticaria fisica concomitante.

- Gli antistaminici di prima generazione sedativi devono essere evitati.

- Se l’effetto di un antistaminico in dose singola è insufficiente, si raccomanda un rapido aumento della dose. Se non si verifica l’effetto desiderato, si può utilizzare omalizumab.

Letteratura:

- Antia C, et al: Orticaria: una revisione completa: Epidemiologia, diagnosi e work-up. J Am Acad Dermatol 2018; 79(4): 599-614.

- Antia C, et al: Orticaria: una revisione completa: Trattamento dell’orticaria cronica, popolazioni speciali ed esiti della malattia. J Am Acad Dermatol 2018; 79(4): 617-633.

- Zuberbier T, et al: La linea guida EAACI/GA²LEN/EDF/WAO per la definizione, la classificazione, la diagnosi e la gestione dell’orticaria. Allergia 2018; 73(7): 1393-1414.

- Bernstein JA, et al: La diagnosi e la gestione dell’orticaria acuta e cronica: aggiornamento 2014. J Allergy Clin Immunol 2014; 133(5): 1270-1277.

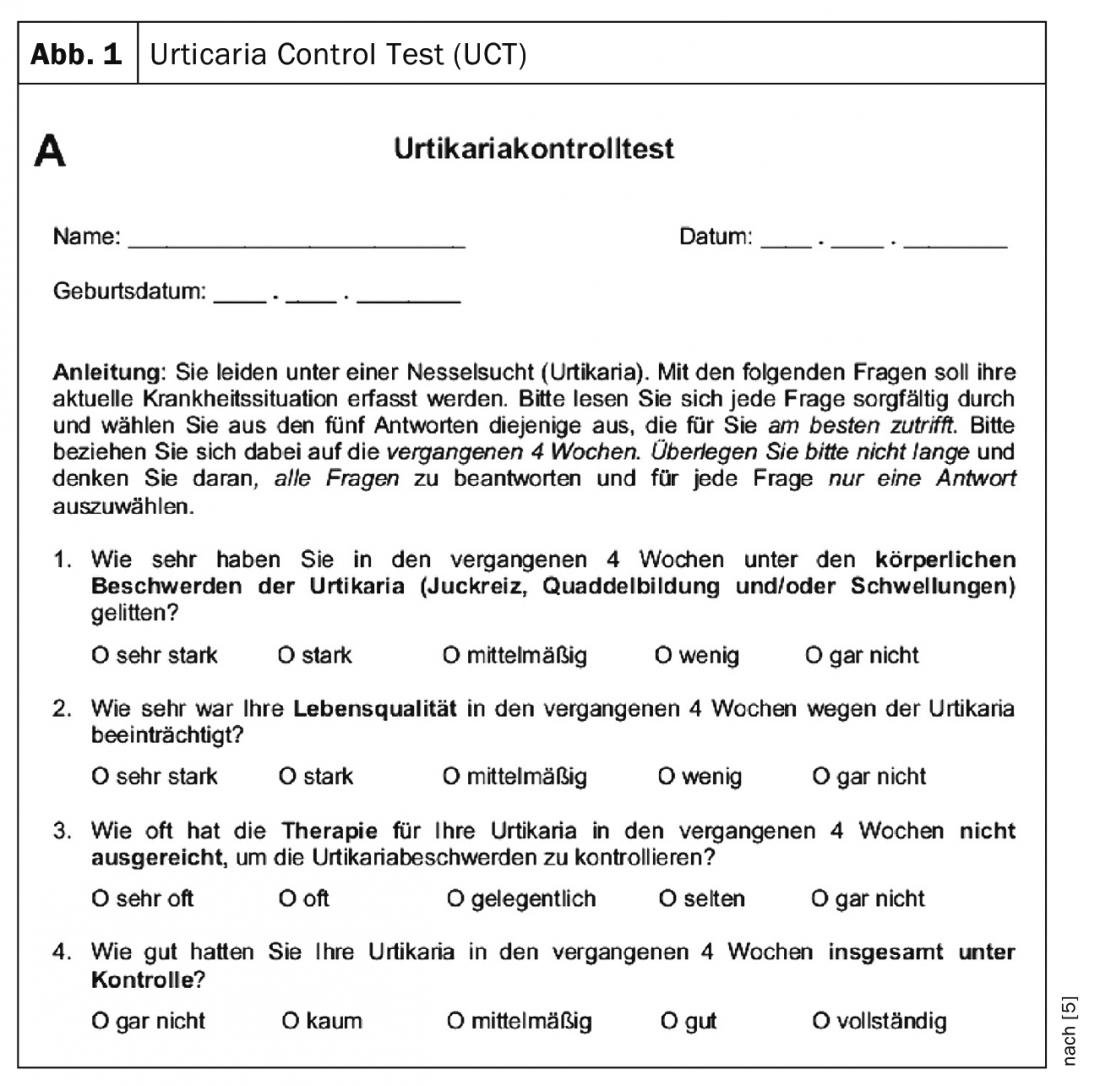

- Weller K, et al: Sviluppo e validazione del Test di controllo dell’orticaria: uno strumento di esito riferito dal paziente per valutare il controllo dell’orticaria J Allergy Clin Immunol 2014; 133(5): 1365-1372.

- Maurer M, et al: Ligelizumab per l’orticaria cronica spontanea. N Engl J Med 2019; 381(14): 1321-1332.

- Kozel MM, et al: Decorso naturale dell’orticaria fisica e cronica e dell’angioedema in 220 pazienti. J Am Acad Dermatol 2001; 45(3): 387-391.

- Spertini F, et al: Gestione dell’orticaria nell’assistenza primaria. Switzerland Med Forum 2017; 17(32): 660-664.

PRATICA DERMATOLOGICA 2019; 29(6): 8-11