La disfagia e l’imposizione del bolo sono altamente sospette per la presenza di esofagite eosinofila nei pazienti più giovani. Per confermare la diagnosi, si prelevano biopsie da diversi segmenti dell’esofago durante una gastroscopia. I corticosteroidi topici sono la terapia di prima linea per il trattamento farmacologico dell’EoE. Il trattamento antinfiammatorio ha lo scopo di prevenire la fibrosi dell’esofago.

L’esofagite eosinofila (EoE) è definita come una malattia esofagea infiammatoria, immuno-mediata. Clinicamente è caratterizzata da una combinazione di sintomi esofagei e istologicamente dall’infiltrazione della mucosa esofagea con granulociti eosinofili [1,2].

La sostanza messaggera interleuchina-5 (IL-5) è uno dei fattori centrali, principalmente nella differenziazione e successivamente nel reclutamento dei granulociti eosinofili. Nei pazienti con EoE, la mucosa esofagea è infiltrata da cellule che esprimono IL-5 e le cellule squamose esofagee esprimono massicciamente l’importante mediatore infiammatorio TNFα. Oltre ai granulociti eosinofili, i linfociti T specializzati e i mastociti, che producono mediatori di una reazione cosiddetta di tipo Th2 e svolgono un ruolo importante nelle malattie allergiche, sono sempre più presenti nella mucosa esofagea nell’EoE. Tuttavia, rimane poco chiaro se il fattore scatenante iniziale sia una reazione a un allergene inalato o perorale o una combinazione di allergeni diversi.

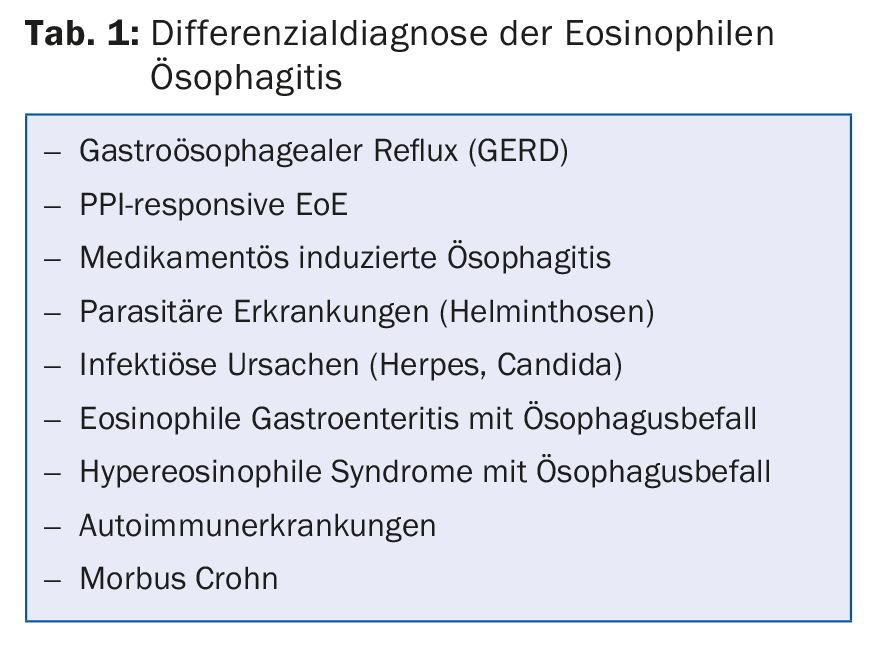

Diagnosi differenziale

L’eosinofilia esofagea è aspecifica e si osserva anche in altre malattie non allergiche (tab. 1) . La diagnosi differenziale deve prendere in considerazione la malattia da reflusso, molto frequente, in cui l’infiltrazione eosinofila può verificarsi soprattutto nel segmento esofageo distale. Meno frequentemente, infiltrazioni eosinofile più gravi, che possono imitare il quadro dell’EoE primaria dal punto di vista clinico e istologico, si riscontrano nel contesto di infezioni da vermi tondi (ad esempio, Anisakis simplex e Toxocara canis). Se c’è un sospetto corrispondente – ad esempio nei pazienti provenienti da regioni marittime o tropicali, nonché negli amanti del cibo a base di pesce crudo – queste elmintosi invasive dei tessuti devono essere ricercate con la sierologia.

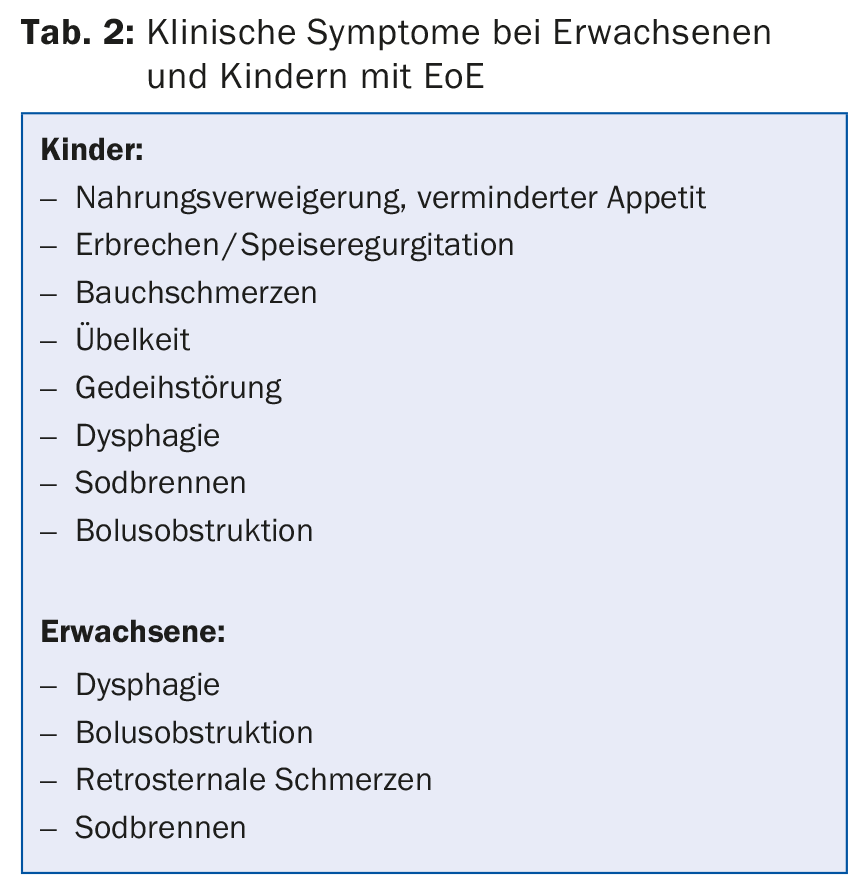

I principali sintomi clinici

I sintomi clinici possono presentarsi in modo diverso a seconda dell’età del paziente (tab. 2) . Il sintomo di presentazione più comune nei pazienti adulti è la disfagia per il cibo formato, che può variare da lievi conati di vomito al momento del passaggio a un’ostruzione completa. Oltre il 50% dei pazienti affetti da EoE ha già subito un’impregnazione al momento della diagnosi [3]. Durante l’anamnesi, occorre prestare molta attenzione alle strategie evasive. Per garantire un passaggio del cibo il più possibile libero, un paziente con EoE mangia lentamente, mastica con attenzione e beve molti liquidi tra i boli di cibo. I due sintomi disfagia e/o imposizione del bolo sono quindi altamente sospetti per la presenza di EoE nei pazienti più giovani. Il dolore retrosternale può verificarsi nel 20-50% dei pazienti. A differenza del bruciore di stomaco, questi non sono descritti come un aumento della malattia da reflusso e di solito non rispondono ai bloccanti acidi. Nei bambini e negli adolescenti con EoE, si può osservare uno spettro molto più ampio di disturbi, a seconda dell’età (Tab. 2). L’esame fisico è praticamente sempre improduttivo negli adulti e nei bambini.

Risultati endoscopici

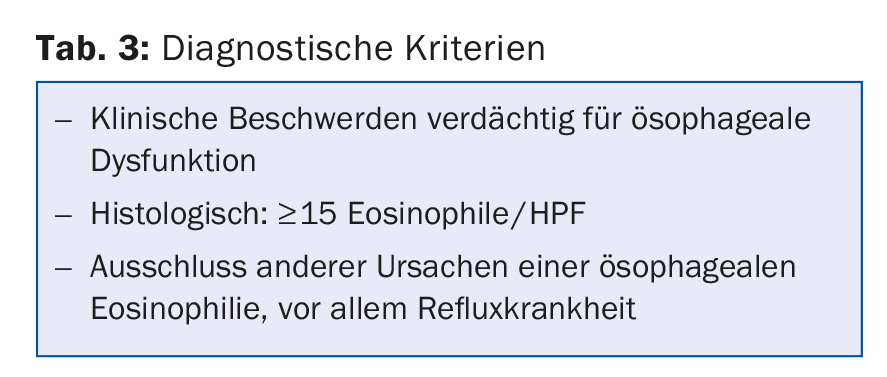

Non esiste un biomarcatore specifico per la malattia nella diagnosi di EoE. La gastroscopia con biopsia dell’esofago è quindi la fase diagnostica più importante nella valutazione di un paziente con disfagia e quindi sospetto di EoE (tab. 3).

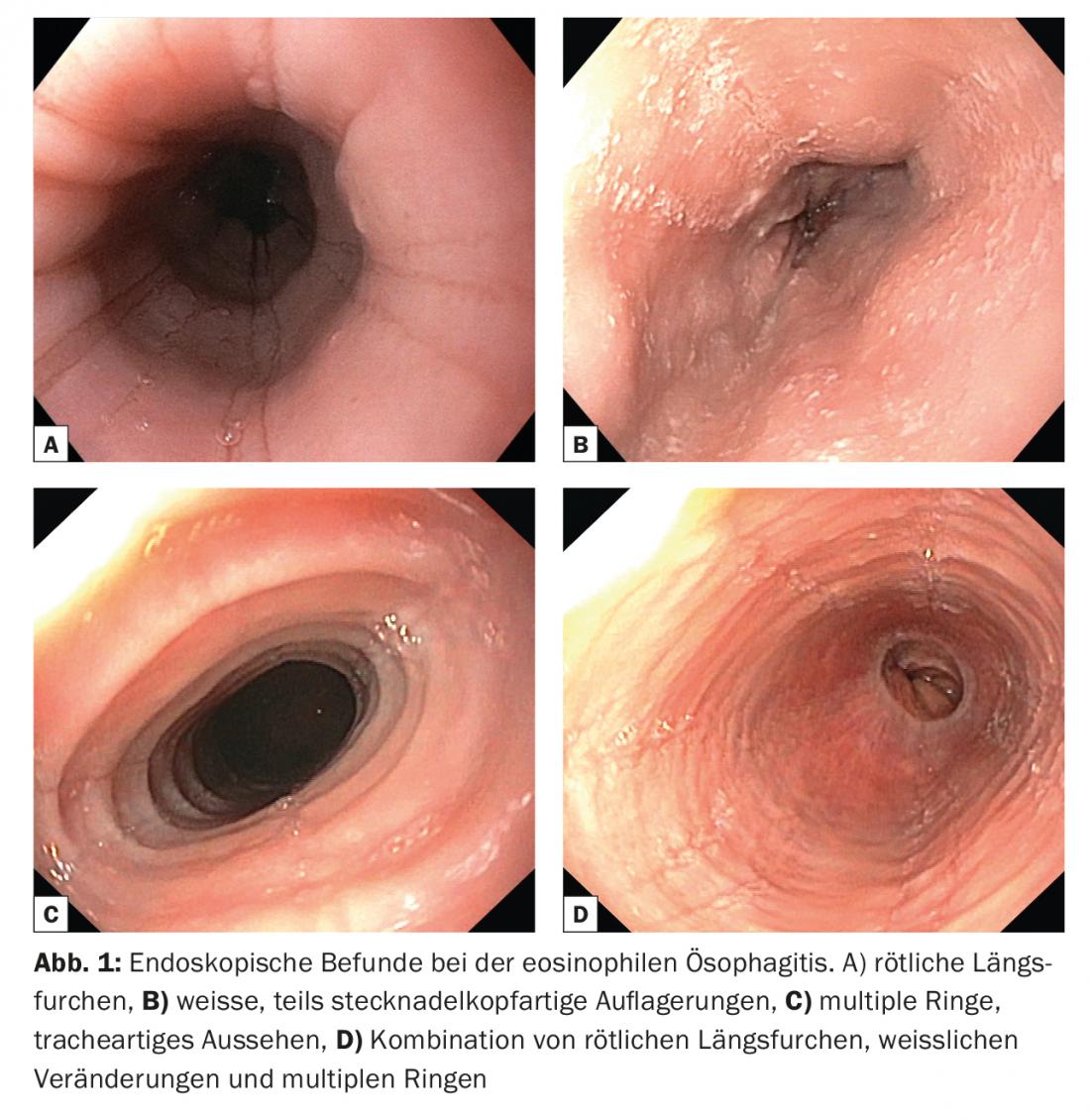

In circa la metà dei pazienti con EoE esaminati, i risultati endoscopici sono solo discreti e facili da trascurare. Anche l’esofago può presentarsi in modo poco evidente. I seguenti risultati endoscopici sono i più comuni e sono registrati in un sistema di classificazione sviluppato di recente [4]: In caso di infiammazione attiva, si possono osservare solchi longitudinali rossastri poco appariscenti (solchi rossi, fig. 1a) e depositi bianchi, talvolta simili a capocchie di spillo (essudati bianchi, fig. 1b) . Istologicamente corrispondono a densi infiltrati di granulociti eosinofili, i cosiddetti microabscessi eosinofili. Questi vengono sottoposti a una biopsia specifica. Altri segni endoscopici sono gli anelli solitari, ma anche quelli multipli, che possono dare all’esofago un aspetto simile alla trachea (Fig. 1c), o la cosiddetta mucosa a carta crespa. In genere, possono essere presenti diversi segni endoscopici in combinazione (Fig. 1d). Anche con un aspetto poco appariscente, è importante prelevare biopsie da diversi segmenti dell’esofago per ottenere l’istologia necessaria alla diagnosi.

Esami funzionali dell’esofago

La pH-metria convenzionale delle 24 ore e la manometria esofagea non hanno mostrato un modello specifico della malattia nell’EoE e non sono quindi utili per un’ulteriore caratterizzazione dell’EoE. La misurazione combinata pH-metria/impedenziometria, invece, può distinguere l’EoE dalla malattia da reflusso in modo abbastanza affidabile.

Terapia

L’obiettivo terapeutico dovrebbe essere la libertà “assoluta” dai sintomi, ossia l’assunzione di cibo senza restrizioni, come l’omissione di alimenti fibrosi o secchi, e senza manovre evasive come la masticazione attenta e prolungata o il bere abbondantemente. I pazienti con un’EoE ben controllata hanno buone possibilità di evitare una delle imprevedibili e non innocue impronte di bolo. Un trattamento antinfiammatorio efficace può prevenire la temuta fibrosi dell’esofago, nota come rimodellamento.

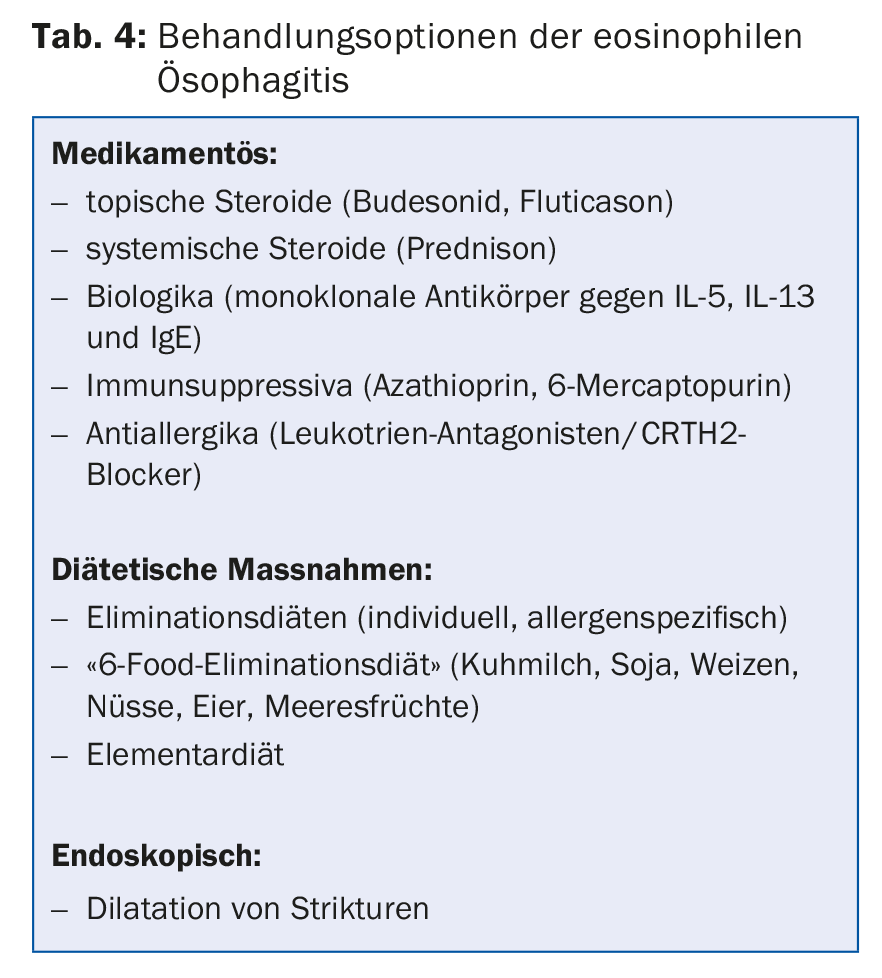

Opzioni terapeutiche

Le opzioni farmacologiche disponibili includono gli inibitori della pompa protonica, i corticosteroidi topici e sistemici, gli immunosoppressori convenzionali, i biologici, gli antagonisti dei leucotrieni, gli antagonisti del CRTh2 (recettore omologo chemiotattico espresso sulle cellule Th2), nonché le misure dietetiche e la dilatazione (Tabella 4) [5,6].

Inibitori della pompa protonica (PPI)

La terapia con PPI è solitamente inefficace per il trattamento dell’EoE. Tuttavia, per distinguere tra reflusso ed EoE, può essere utile una terapia con PPI ad alto dosaggio (almeno due settimane di trattamento con una dose doppia rispetto alla terapia standard) che precede l’endoscopia diagnostica. Inoltre, a causa della complessa relazione tra reflusso acido ed EoE, esistono due gruppi di pazienti che beneficiano del trattamento con PPI. In primo luogo, si tratta di pazienti con una malattia da reflusso coesistente. In secondo luogo, un sottogruppo di pazienti con sintomi tipici dell’EoE e risultati istologici risponde alla terapia con PPI, nonostante sia stato escluso il reflusso. La causa di questo fenomeno non è stata completamente chiarita, ma è stato dimostrato che gli IPP possono esercitare un effetto antieosinofilo indipendentemente dal loro effetto di soppressione degli acidi, inibendo la secrezione della sostanza messaggera eotaxina-3. Questo sottogruppo di pazienti con EoE che rispondono al trattamento con PPI è stato chiamato “EoE responsiva ai PPI” (PPI-REE) [7].

Corticosteroidi topici e sistemici

I corticosteroidi topici e sistemici sono molto efficaci nel trattamento dell’EoE sia nei bambini che negli adulti [5,6]. Sono in grado di trattare in modo affidabile sia le difficoltà di deglutizione che l’infiammazione eosinofila. Il loro effetto è stato finora dimostrato in diversi studi prospettici e controllati. Ad eccezione della candidosi locale, che di solito risponde alle misure topiche, gli steroidi topici hanno un profilo di effetti collaterali favorevole e sono quindi attualmente considerati la terapia di prima linea. Il fluticasone e la budesonide sono due sostanze inalate con effetti comparabili. La forma galenica potrebbe essere migliorata, in quanto il principio attivo dovrebbe rimanere nell’esofago il più a lungo possibile. Una compressa fondente di budesonide per applicazione topica è attualmente in fase di sperimentazione clinica avanzata (studio di fase III) [8].

Se i sintomi e l’infiammazione rimangono refrattari nonostante l’applicazione corretta di corticosteroidi topici, è necessario effettuare un tentativo di trattamento con corticosteroidi sistemici, la cui durata deve essere limitata a poche settimane a causa dei noti effetti collaterali degli steroidi.

Immunosoppressori e biologici

Attualmente esistono poche alternative per la malattia refrattaria agli steroidi. Esiste solo una relazione di caso promettente sugli immunosoppressori consolidati azatioprina e 6-mercaptopurina, ma il loro effetto non è stato confermato da nessuno studio controllato. Uno studio pilota con il bloccante del TNFα infliximab ha mostrato risultati preoccupanti, anche se nell’EoE attiva l’epitelio squamoso esofageo esprime massicciamente il TNFα. Gli studi con gli anticorpi monoclonali contro l’IL-5, l’IgE e contro l’IL-13 sono attualmente in fase di sperimentazione clinica. In sintesi, l’EoE grave e refrattaria dovrebbe essere trattata solo in centri specializzati nell’ambito di protocolli di studio, per poter sviluppare raccomandazioni terapeutiche più informate. Gli antagonisti dei leucotrieni e i bloccanti CRTh2 – una nuova generazione di farmaci antiallergici – attualmente svolgono un ruolo minore nel trattamento dell’EoE.

Diete di eliminazione e di elementi

I bambini con EoE spesso soffrono di allergie alimentari, per cui nella gestione dietetica sono state sperimentate diete elementari e diete di eliminazione individuali basate su test cutanei. La “dieta empirica di eliminazione di 6 alimenti”, basata sull’eliminazione dei gruppi di alimenti critici latte vaccino, soia, uova, grano, noci e frutti di mare, viene utilizzata con successo anche nel trattamento dell’EoE [5,6]. La dieta elementare è superiore alle altre due diete in termini di tassi di risposta. Gli svantaggi di tutte queste forme di dieta sono la loro grande intrusione nella vita quotidiana personale e il fatto che la reintroduzione dell’alimento scatenante porta a una riacutizzazione della reazione infiammatoria eosinofila. È fondamentale prestare attenzione alle carenze nutrizionali nei trattamenti dietetici.

Nei pazienti con EoE adolescenti e adulti, la situazione è un po’ più complessa, poiché è presente anche una sensibilizzazione agli allergeni aerogeni. Anche le prove iniziali con le diete di eliminazione individuali, di conseguenza, non hanno mostrato risultati convincenti e le diete elementari non sono praticamente applicabili negli adulti, a causa dei cambiamenti massicci nella dieta. Un’eccezione è la “dieta di eliminazione di 6 alimenti” di cui sopra, che ha mostrato un effetto discreto negli adulti e che può essere sostituita, nella migliore delle ipotesi, da una più semplice “dieta di eliminazione di 4 alimenti” [9,10]. Ancora una volta, questo dimostra che la reintroduzione del cibo scatenante porta a una ricaduta clinica e istologica.

Trattamento di dilatazione

Le procedure endoscopiche devono essere riservate ai pazienti con stenosi e strozzature che non hanno risposto o hanno risposto in modo inadeguato alla precedente terapia farmacologica. Sebbene le dilatazioni tengano sotto controllo i sintomi per più di un anno in media, non influenzano il decorso dell’infiammazione alla base delle stenosi. Inoltre, le dilatazioni di qualsiasi tipo nell’EoE sono associate a un rischio leggermente maggiore di perforazione.

Decorso a lungo termine e prognosi

Sulla base di uno studio osservazionale a lungo termine, sappiamo che l’EoE è un’infiammazione cronica con persistenza dei sintomi e dell’infiammazione per anni. La preoccupazione principale è la fibrosi dell’esofago derivante dall’infiammazione eosinofila [11]. Questo dovrebbe essere prevenuto con una terapia antinfiammatoria precoce. Tuttavia, non è ancora del tutto chiaro se tutti i pazienti o solo alcuni gruppi a rischio siano esposti al rischio di corsi di perfezionamento.

Letteratura:

- Furuta GT, et al: Esofagite eosinofila nei bambini e negli adulti: una revisione sistematica e raccomandazioni di consenso per la diagnosi e il trattamento. Gastroenterologia 2007;133: 1342-1363.

- Liacouras CA, et al: Esofagite eosinofila: raccomandazioni di consenso aggiornate per bambini e adulti. J Allergy Clin Immunol 2011; 128: 3-20.

- Straumann A, et al: Storia naturale dell’esofagite eosinofila primaria: un follow-up di 30 pazienti adulti fino a 11,5 anni. Gastroenterologia 2003; 125: 1660-1669.

- Hirano I, et al: Valutazione endoscopica delle caratteristiche esofagee dell’esofagite eosinofila: convalida di un nuovo sistema di classificazione e di grading. Gut 2013; 62: 489-495.

- Dellon ES, et al.: Progressi nella gestione clinica dell’esofagite eosinofila. Gastroenterologia 2014; 147: 1238-1254.

- Straumann A: Trattamento dell’esofagite eosinofila: dieta, farmaci o dilatazione? Gastroenterologia 2012; 142: 1409-1411.

- Molina-Infante J, et al: Eosinofilia esofagea responsiva agli inibitori della pompa protonica: un’entità che sfida gli attuali criteri diagnostici per l’esofagite eosinofila. Gut 2016; 65: 524-531.

- Miehlke S, et al: Uno studio randomizzato, in doppio cieco, che confronta le formulazioni e i dosaggi di budesonide per il trattamento a breve termine dell’esofagite eosinofila. Gut 2016; 65: 390-399.

- Lucendo AJ, et al: La dieta empirica di eliminazione di 6 alimenti ha indotto e mantenuto una remissione prolungata nei pazienti con esofagite eosinofila dell’adulto: uno studio prospettico sulla causa alimentare della malattia. J Allergy Clin Immunol 2013; 131: 797-804.

- Molina-Infante J, et al: Dieta di eliminazione a quattro gruppi di alimenti per l’esofagite eosinofila degli adulti: uno studio prospettico multicentrico. J Allergy Clin Immunol 2014; 134: 1093-1099.

- Schoepfer AM, et al: Il ritardo nella diagnosi di esofagite eosinofila aumenta il rischio di formazione di stenosi in modo dipendente dal tempo. Gastroenterologia 2013; 145: 1230-1236.

PRATICA GP 2016; 11(12): 12-15