L’immunotrombocitopenia (ITP) è una malattia autoimmune che può essere osservata frequentemente nell’infanzia e nell’adolescenza, nonché nelle persone di età superiore ai 60 anni. Si tratta di una diagnosi di esclusione. I livelli di piastrine molto bassi, in particolare, sono associati a una maggiore morbilità e mortalità. La terapia è pertanto raccomandata in caso di valori di piastrine <30 G/l (in caso di emorragia o di rischio di emorragia [ad esempio nei pazienti che assumono Aspirina®] anche a valori più elevati) o in caso di rapido calo delle piastrine. Prima di adottare misure specifiche, è necessario sospendere i farmaci che influenzano la coagulazione (ad esempio, i FANS). Nella ITP di nuova diagnosi negli adulti senza cause secondarie e senza gravi emorragie, la terapia di prima linea con steroidi è prioritaria. Le immunoglobuline sono utilizzate principalmente nei casi di conta piastrinica molto bassa e/o di emorragia significativa. Ma hanno solo un effetto a breve termine. Le piastrine devono essere utilizzate solo in casi eccezionali di emorragia pericolosa per la vita. In seconda linea, il trattamento è personalizzato. Le opzioni vanno dalla splenectomia al rituximab, che non ha un’autorizzazione all’immissione in commercio in Svizzera per questa indicazione, agli agonisti della trombopoietina eltrombopag e romiplostim.

L’immunotrombocitopenia (ITP) era chiamata in passato porpora trombocitopenica idiopatica o malattia di Werlhof. Tuttavia, il termine immunotrombocitopenia dovrebbe essere usato in generale oggi, in quanto rappresenta meglio la patogenesi. L’ITP è una malattia autoimmune che ha un’incidenza di 20-100/milioni/anno, a seconda delle fonti [1,2]. L’ampia dispersione ha molto probabilmente a che fare con il fatto che l’ITP è una diagnosi di esclusione e quindi, a seconda dell’estensione del work-up, non sono state rilevate tutte le cause secondarie. In genere, per la diagnosi è necessario un valore di piastrine <100 G/l [3].

La malattia ha due picchi di età. Una è nell’infanzia e nell’adolescenza, l’altra nelle persone con più di 60 anni. L’ITP ha un decorso cronico in circa un terzo dei bambini, mentre negli adulti si deve prevedere un decorso cronico in due terzi. In base alla durata della malattia, si parla di ITP di nuova diagnosi (se il decorso della malattia è inferiore a tre mesi), ITP persistente (se il decorso della malattia è compreso tra tre e dodici mesi) e ITP cronica (se il decorso della malattia è superiore a dodici mesi). A seconda che nel work-up si possa trovare una malattia concomitante associata all’ITP, si parla di ITP secondaria o, in assenza di tale malattia, di ITP primaria.

Chiarimenti sulla trombocitopenia

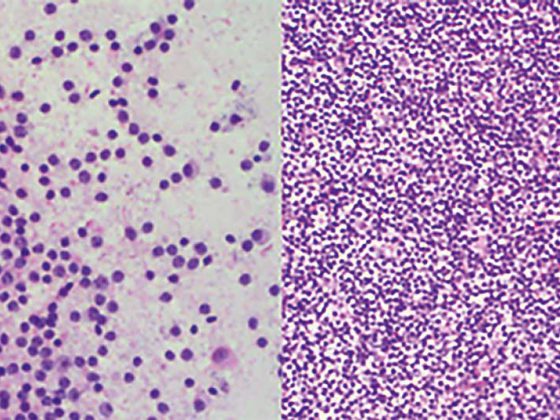

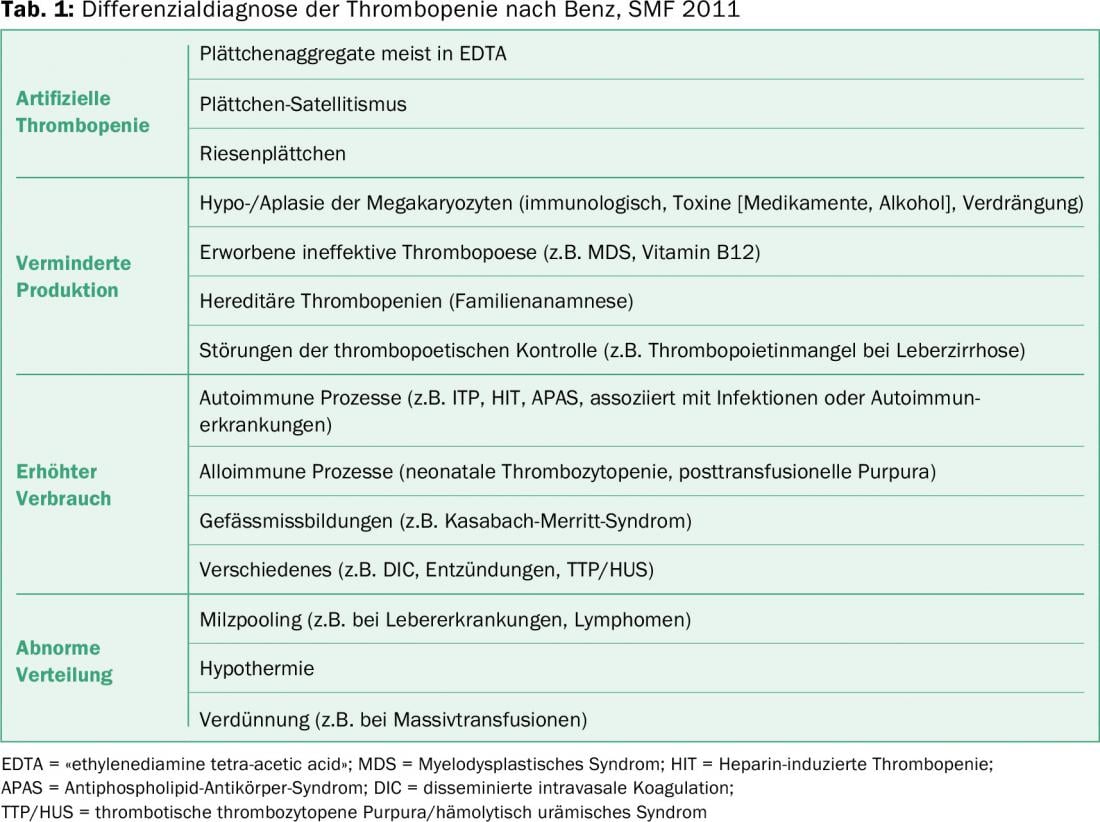

L’ITP è una diagnosi di esclusione, quindi devono essere escluse altre cause di bassi livelli di piastrine. La Tabella 1 fornisce una panoramica della diagnosi differenziale della trombocitopenia. Nella trombocitopenia isolata, il primo passo è escludere la pseudotrombocitopenia. Clinicamente, questi pazienti non presentano alcun sanguinamento, nonostante i livelli di piastrine siano gravemente ridotti. La diagnosi può essere fatta al microscopio e la conta piastrinica del sangue citratato è quasi sempre normale.

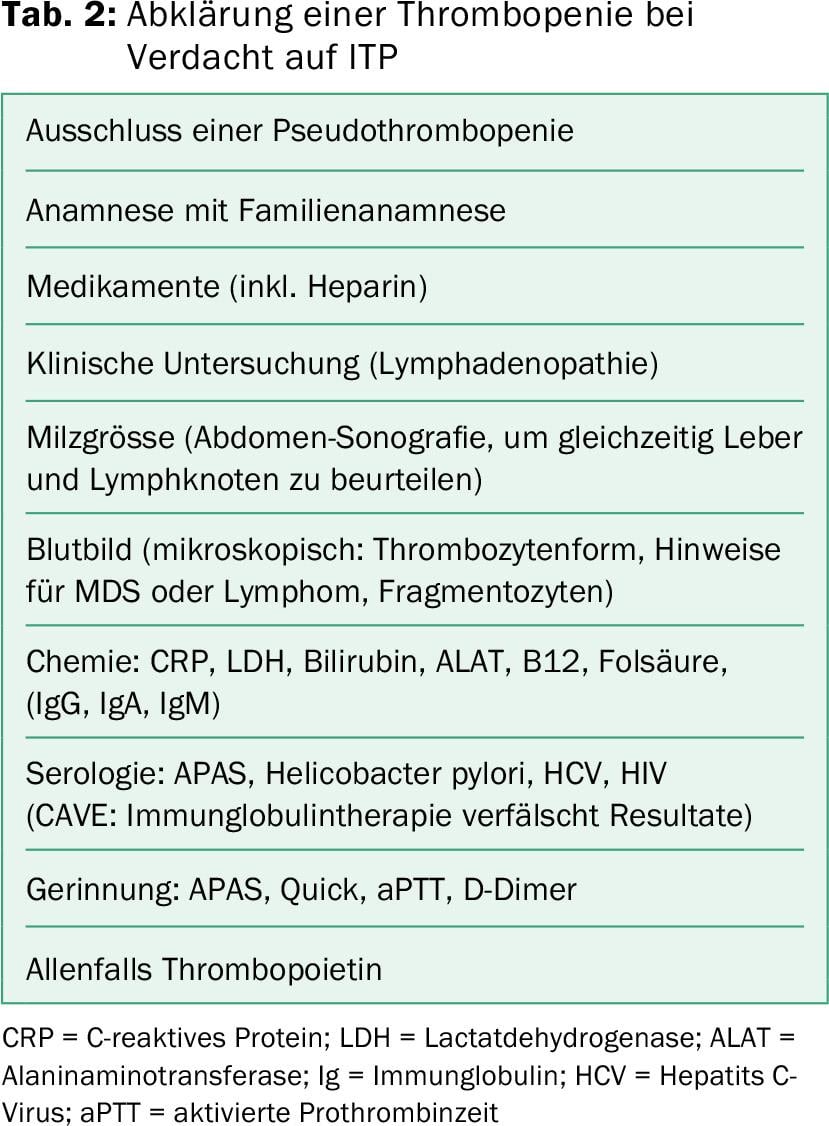

Se è chiaro che la trombocitopenia non è solo un fenomeno di laboratorio, di solito è consigliabile effettuare una chiarificazione e un esame di laboratorio più o meno standardizzati (tab. 2).

Da un lato, il chiarimento mira a riconoscere le forme secondarie e, dall’altro, a rilevare ulteriori disturbi della coagulazione che aumentano ulteriormente il rischio di sanguinamento. Naturalmente, si raccomanda un esame clinico generale. Tuttavia, occorre prestare particolare attenzione ai segni di sanguinamento, alla linfoadenopatia, alla splenomegalia e alle alterazioni epatiche. Nell’infanzia, occorre prestare attenzione anche ai cambiamenti nel contesto dei disturbi sindromici congeniti [4]. Spesso, nei disturbi congeniti si riscontra anche un’anamnesi familiare positiva di trombopenia. Per evitare un trattamento errato, questo punto dovrebbe essere oggetto di grande attenzione, soprattutto nei pazienti più giovani.

È anche importante fare un’anamnesi farmacologica accurata [5]. Farmaci comuni come il paracetamolo o la piperacillina sono già stati collegati all’ITP [5]. L’esposizione all’eparina deve sempre essere esclusa attivamente, in quanto la trombocitopenia indotta dall’eparina è associata a un’elevata morbilità e mortalità e può verificarsi anche giorni dopo l’ultima breve esposizione all’eparina [6]. La trombocitopenia indotta dall’eparina viene trattata in modo diverso dall’ITP, in quanto condizione protrombogenica.

La comparsa di ITP dopo le vaccinazioni può anche essere osservata frequentemente ed è particolarmente nota con la vaccinazione MMR (morbillo, parotite, rosolia) [7]. Poiché c’è praticamente sempre una guarigione spontanea nel corso e il tasso di ITP è più alto in caso di infezione normale con questi agenti patogeni, questa connessione non è una scusa per fare a meno delle vaccinazioni. Inoltre, le vaccinazioni non sono controindicate in caso di storia di ITP. Se si sta per ricevere una seconda vaccinazione dopo una ITP indotta da MMR, ad esempio, si raccomanda una determinazione del titolo vaccinale per determinare la procedura successiva [8].

Rischio e sintomi dell’ITP

Il pericolo dell’ITP è il sanguinamento. È stata dimostrata una correlazione tra ITP e aspettativa di vita [9]. I livelli di piastrine molto bassi, in particolare, sono associati a un aumento della morbilità e della mortalità [10]. Il trattamento è pertanto raccomandato per i livelli di piastrine <30 G/l (in caso di emorragia o di aumento del rischio di emorragia, ad esempio in caso di assunzione di farmaci necessari [ad esempio Aspirina®, Marcoumar®], anche per livelli più elevati) o in caso di rapido calo delle piastrine [8].

Oltre alle ovvie emorragie, negli ultimi anni gli studi hanno dimostrato che la stanchezza generale è un segno della ITP. Non si può dire con assoluta certezza se questo affaticamento possa essere spiegato solo dall’attività difettosa del sistema immunitario o se sia una conseguenza dello stress psicologico causato dalla potenziale emorragia. Sotto terapia, la fatica potrebbe essere influenzata positivamente in ogni caso [11].

Terapia in prima linea

Prima di adottare misure specifiche, qualsiasi trombocitopenia confermata deve essere preceduta dall’interruzione dei farmaci che influenzano la coagulazione (ad esempio, i FANS). L’acido tranexamico può anche essere considerato come misura iniziale non specifica per l’emorragia. Tuttavia, l’uso deve essere sempre proporzionato al rischio potenziale di trombosi, perché esiste un rischio di trombosi anche con bassi livelli di piastrine.

Nella ITP di nuova diagnosi negli adulti senza cause secondarie e senza gravi emorragie, la terapia di prima linea con steroidi è prioritaria. In caso di possibili controindicazioni agli steroidi o di possibile linfoma, le immunoglobuline sono consigliate come alternativa, in quanto non interferiscono con la valutazione di una possibile linfoproliferazione.

Quando possibile, è necessario prelevare una provetta di siero prima della somministrazione, in modo da non alterare i risultati della sierologia. Tuttavia, il controllo a lungo termine della conta piastrinica non può essere ottenuto con le immunoglobuline, anche se questa terapia può di solito ottenere l’aumento più rapido delle piastrine [12]. Le piastrine devono essere utilizzate solo in casi eccezionali di emorragia pericolosa per la vita, poiché anche le piastrine vengono eliminate rapidamente dagli anticorpi. Se si utilizzano le piastrine, la determinazione di un valore orario è importante perché può supportare o mettere in dubbio la diagnosi. I dosaggi e il pre e post-trattamento Gli svantaggi delle terapie sono elencati nella tabella 3 .

In particolare, con la terapia a base di prednisone, bisogna fare attenzione a eliminare lentamente la terapia [13]. Tuttavia, a causa degli effetti collaterali a lungo termine, la terapia steroidea deve essere considerata un fallimento se la dose di prednisone non può essere ridotta al di sotto di 10 mg/d senza che le piastrine scendano nuovamente a livelli che richiedono il trattamento. Per ridurre questi effetti collaterali, è stata introdotta una terapia con desametasone 40 mg/d per quattro giorni ogni 28 giorni [14]. Questa terapia sembra avere un tasso di remissione a lungo termine leggermente migliore (fino al 50%).

Terapia in seconda linea

La scelta di un’ulteriore terapia deve essere fatta individualmente. La splenectomia continua ad avere un’ottima risposta a lungo termine e oggi può essere eseguita con metodi laparoscopici con grande sicurezza [15]. Oltre alla morbilità e alla mortalità perioperatoria precoce, i rischi a lungo termine della sepsi postsplenectomia (OPSI) sono i più temuti. Sebbene questo fenomeno possa essere notevolmente ridotto dalle vaccinazioni obbligatorie contro pneumococco, meningococco ed emofilo, non può essere completamente prevenuto. Anche le malattie parassitarie sono più pericolose dopo la splenectomia [16]. Il rischio di ipertensione polmonare, una complicanza osservata dopo la splenectomia nei pazienti con membranopatie eritrocitarie, non è ancora stato studiato sistematicamente nel contesto dell’ITP [17,18]. A causa dei motivi sopra menzionati, la splenectomia viene solitamente eseguita solo nella terza o quarta linea di terapia, nonostante l’ottimo successo a lungo termine (due terzi dei pazienti sono liberi dalla terapia).

In alternativa, vengono utilizzati il rituximab, che non ha un’autorizzazione all’immissione in commercio in Svizzera per questa indicazione, o gli agonisti della trombopoietina eltrombopag e romiplostim. Il rituximab mostra un buon profilo di sicurezza. Tuttavia, l’epatite B deve essere esclusa prima della terapia e l’uso nei pazienti con sindrome da immunodeficienza umorale variabile (CVID) deve essere valutato su base individuale. Un nuovo studio randomizzato non ha mostrato un tasso di risposta più elevato nella seconda linea di terapia rispetto al placebo [19]. Tuttavia, i pazienti che hanno risposto sono stati in grado di mantenere la risposta più a lungo. Il tasso di risposta a lungo termine è limitato, ma può essere migliorato con la somministrazione contemporanea di desametasone ed eventualmente di ciclosporina [20]. Il grande vantaggio è il tempo limitato di somministrazione. Al contrario, gli agonisti della TPO mostrano un ottimo tasso di risposta, ma devono essere somministrati a tempo indeterminato, tranne in pochi casi individuali, per mantenere la risposta [21,22]. Bisogna anche tenere conto di una latenza d’azione di circa una settimana, per cui la terapia non è un’opzione di emergenza.

Non esiste un confronto diretto tra i due trattamenti, per cui soprattutto la modalità di somministrazione è un punto importante per la scelta della terapia. Il Romiplostim viene somministrato per via sottocutanea una volta alla settimana. Non ci sono interazioni con il cibo o altri farmaci e la tolleranza gastrointestinale non rappresenta un problema. Eltrombopag può essere facilmente somministrato in compresse, il che può essere un argomento per i pazienti che viaggiano molto, ad esempio. Al contrario, bisogna tenere conto di alcune restrizioni alimentari (cationi polivalenti) e interazioni.

L’influenza dei nuovi farmaci sui sintomi costitutivi e sulla qualità della vita è stata studiata in modo specifico. Entrambi i parametri potrebbero essere influenzati positivamente [23]. Se una ridotta capacità di prestazione in assenza di un’indicazione per la terapia farmacologica debba essere considerata un’indicazione in sé è una questione aperta. In ogni caso, l’articolo non è presente nell’elenco delle indicazioni.

Recentemente, è stato riscontrato un aumento della desialilazione con gli anticorpi GPIbIX, che porta a una degradazione delle piastrine attraverso il recettore Ashwell-Morell nel fegato e quindi spiega l’effetto ridotto di varie forme di terapia [24,25]. Se l’uso degli inibitori della neuraminidasi possa avere un’influenza positiva in questo caso è una questione aperta [26].

Letteratura:

- Cines DB, Blanchette VS: Porpora trombocitopenica immune. N Engl J Med 2002; 346(13): 995-1008.

- Moulis G, et al: Epidemiologia della trombocitopenia immune incidente: uno studio nazionale basato sulla popolazione in Francia. Sangue 2014; 124(22): 3308-3315.

- Rodeghiero F, et al: Standardizzazione della terminologia, delle definizioni e dei criteri di esito nella porpora trombocitopenica immune di adulti e bambini: relazione di un gruppo di lavoro internazionale. Sangue 2009; 113(11): 2386-2393.

- Lambert MP: Cosa fare quando si sospetta un disturbo ereditario delle piastrine. Ematologia Am Soc Hematol Educ Program 2011; 2011: 377-383.

- Reese JA, et al: Identificazione dei farmaci che causano trombocitopenia acuta: un’analisi che utilizza 3 metodi distinti. Sangue 2010; 116(12): 2127-2133.

- Refaai MA, et al: Trombocitopenia indotta da eparina a insorgenza ritardata, tromboembolismo venoso e trombosi venosa cerebrale: una conseguenza delle “vampate” di eparina. Thromb Haemost 2007; 98(5): 1139-1140.

- Rajantie J, et al: Porpora trombocitopenica associata alla vaccinazione nei bambini. Vaccino 2007; 25(10): 1838-1840.

- Neunert C, et al: La linea guida della Società Americana di Ematologia 2011 per la trombocitopenia immunitaria. Sangue 2011; 117(16): 4190-4207.

- Cohen YC, et al: Il rischio di sanguinamento e la storia naturale della porpora trombocitopenica idiopatica nei pazienti con conta piastrinica persistentemente bassa. Arch Intern Med 2000; 160(11): 1630-1638.

- Portielje JE, et al: Morbidità e mortalità negli adulti con porpora trombocitopenica idiopatica. Sangue 2001; 97(9): 2549-2554.

- George JN, et al: Miglioramento della qualità di vita dei pazienti con porpora trombocitopenica cronica trattati con romiplostim: risultati di due studi randomizzati, controllati con placebo. Br J Haematol 2009; 144(3): 409-415.

- Imbach P: Porpora trombocitopenica immune e immunoglobuline per via endovenosa. Cancro 1991; 68(6 Suppl): 1422-1425.

- Neunert C, et al: La linea guida della Società Americana di Ematologia 2011 per la trombocitopenia immunitaria. Sangue 2011; 117(16): 4190-4207.

- Cheng Y, et al: Trattamento iniziale della porpora trombocitopenica immune con desametasone ad alte dosi. N Engl J Med 2003; 349(9): 831-836.

- Kojouri K, et al: Splenectomia per pazienti adulti con porpora trombocitopenica idiopatica: una revisione sistematica per valutare le risposte a lungo termine della conta piastrinica, la previsione della risposta e le complicazioni chirurgiche. Sangue 2004; 104(9): 2623-2634.

- Demar M, et al: Malaria da Plasmodium falciparum in pazienti splenectomizzati: due casi riportati nella Guyana francese e una revisione della letteratura. Am J Trop Med Hyg 2004; 71(3): 290-293.

- Das A, et al: Fattori di rischio per il tromboembolismo e l’ipertensione arteriosa polmonare dopo la splenectomia nei bambini con sferocitosi ereditaria. Pediatr Blood Cancer 2014; 61(1): 29-33.

- Schwartz J, et al: Follow-up a lungo termine dopo la splenectomia eseguita per la porpora trombocitopenica immune (ITP). Am J Hematol 2003; 72(2): 94-98.

- Ghanima W, et al: Rituximab come trattamento di seconda linea per la trombocitopenia immunitaria negli adulti (studio RITP): uno studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo. Lancet 2015; 385(9978): 1653-1661.

- Choi PY, et al: Una nuova tripla terapia per l’ITP che utilizza desametasone ad alto dosaggio, rituximab a basso dosaggio e ciclosporina (TT4). Sangue 2015; 126(4): 500-503.

- Cheng G, et al: Eltrombopag per la gestione della trombocitopenia immunitaria cronica (RAISE): uno studio randomizzato di fase 3 della durata di 6 mesi. Lancet 2011; 377(9763): 393-402.

- Bussel JB, et al: AMG 531, una proteina stimolante la trombopoiesi, per l’ITP cronica. N Engl J Med 2006; 355(16): 1672-1681.

- Kuter DJ, et al: Qualità di vita correlata alla salute nei pazienti con trombocitopenia immunitaria non splenectomizzati che ricevono romiplostim o lo standard di cura medico. Am J Hematol 2012; 87(5): 558-561.

- Li J, et al: Grave desialilazione piastrinica in un paziente con trombocitopenia immunitaria mediata da anticorpi della glicoproteina Ib/IX ed emorragia polmonare fatale. Haematologica 2014; 99(4): e61-63.

- Li J, et al: La desialilazione è un meccanismo di eliminazione delle piastrine indipendente dal Fc e un bersaglio terapeutico nella trombocitopenia immunitaria. Nat Commun 2015; 6: 7737.

- Shao L, et al: Trattamento di successo con oseltamivir fosfato in un paziente con trombocitopenia immunitaria cronica positiva all’autoanticorpo anti-GPIb/IX. Piastrine 2015; 26(5): 495-497.

InFo ONcOLOGIA & EMATOLOGIA 2016; 4(2): 6-9