Lo screening dei tumori con i soli marcatori tumorali non è utile, tranne che per il PSA/cancro della prostata. Lo screening per il cancro alla prostata deve essere discusso con il paziente individualmente. I marcatori tumorali possono integrare lo standard nella diagnosi iniziale di un tumore, nel monitoraggio della terapia e nel follow-up.

I marcatori tumorali sierici o sistemici (di seguito denominati marcatori tumorali) si formano e vengono secreti nelle cellule tumorali maligne. I marcatori tumorali possono essere rilevati nel sangue periferico. I marcatori biochimici comuni sono molecole specifiche del tumore, come enzimi, ormoni, fattori di crescita o metaboliti. In base alla loro specificità e sensibilità, i marcatori tumorali vengono utilizzati per lo screening, la diagnostica, il monitoraggio della terapia tumorale o il follow-up. Alcuni marcatori tumorali hanno quindi conquistato un posto fisso nella pratica clinica quotidiana, anche se le indicazioni si riferiscono a un gruppo relativamente piccolo di pazienti affetti da tumore. Gli autori di questo articolo sono dell’opinione che attualmente vengono effettuate troppe determinazioni dei marcatori tumorali, che in alcuni casi possono anche generare ansia e incertezza nei pazienti. Questo articolo intende fornire una breve panoramica sull’uso consigliato dei marcatori tumorali.

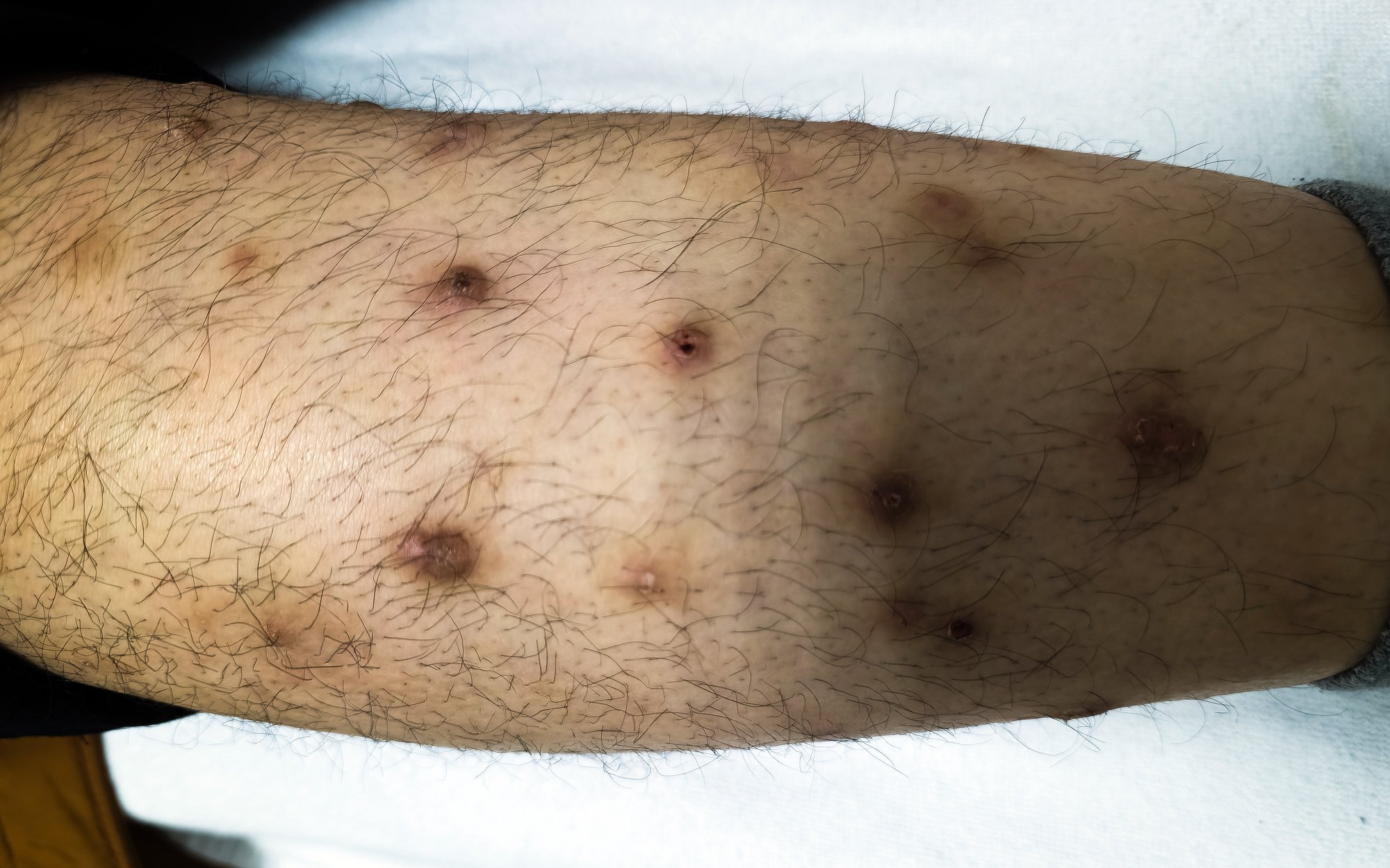

Marcatori tumorali per i tumori a cellule germinali

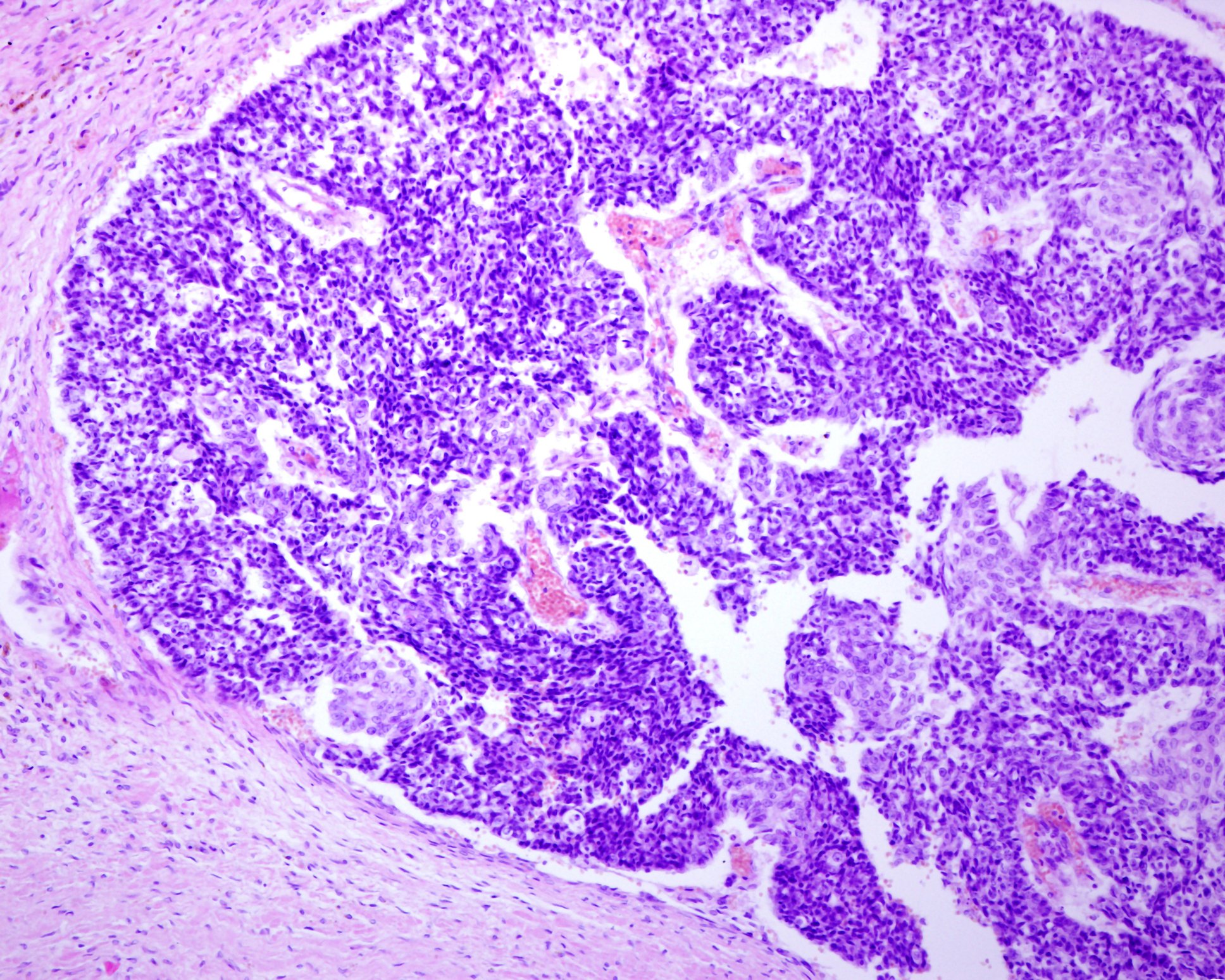

I tumori delle cellule germinali (CST) comprendono il teratoma, il disgerminoma, i tumori del sacco vitellino e il carcinoma corionico nelle donne, e il seminoma e i CST non seminomatosi (tumore del sacco vitellino, carcinoma corionico, carcinoma embrionale, teratoma) negli uomini. In questi tumori, l’alfafetoproteina (AFP), la β-gonadotropina corionica umana (β-HCG) e la lattato deidrogenasi (LDH) sono importanti come marcatori tumorali.

Alfafetoproteina (AFP)

L’AFP viene prodotta nel sacco vitellino fetale, nel fegato fetale e nell’intestino fetale. Lo specchio raggiunge il suo picco durante la 12esima-14esima settimana. Il picco si raggiunge nella prima settimana di gravidanza e poi diminuisce in modo lineare. All’età di un anno, l’AFP è scesa a livelli bassi. L’AFP può essere rilevata nei carcinomi embrionali o nei teratomi (20-25%), nel CCT non seminomatoso (60%) e nel carcinoma epatocellulare (41-65%) [1]. I carcinomi corionici puri e i seminomi puri non producono AFP. Se l’AFP è elevata nei seminomi e nei carcinomi corionici puri, si tratta di un’indicazione importante di tumori misti.

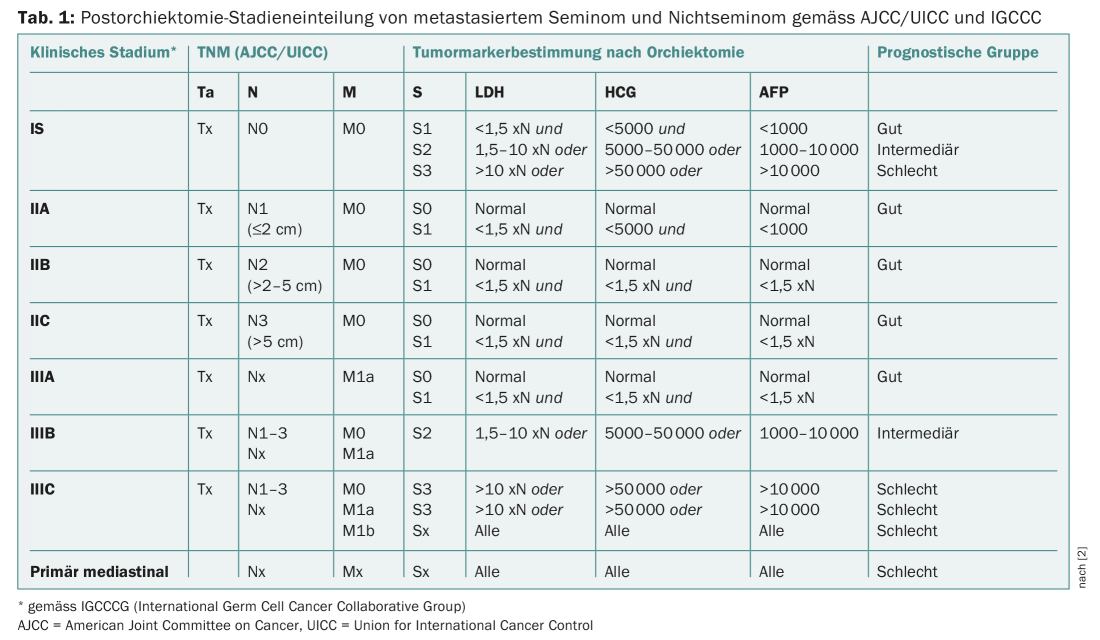

APF, β-HCG e LDH fanno parte della classificazione diagnostica e prognostica della TCC (Tab. 1) . Valori falsi positivi possono verificarsi nelle epatopatie (cirrosi, epatite), nell’abuso di droghe e alcol e raramente come forma familiare idiopatica. L’emivita dell’AFP è di cinque-sette giorni. Dopo un trattamento efficace, i livelli di AFP dovrebbero normalizzarsi secondo questa cinetica. Un livello elevato di AFP (>10.000 ng/ml) è associato a una prognosi sfavorevole nel seminoma e nel CCT non seminomatoso [2]. Anche l’AFP e la β-HCG hanno un valore diagnostico nel follow-up del tumore.

β-gonadotropina corionica umana (β-HCG)

La β-HCG è significativamente elevata nei non-seminomi o nei carcinomi corionici e solo moderatamente elevata nei carcinomi a cellule embrionali o nei CCT misti. Elevazioni di β-HCG si riscontrano anche nel neo della vescica e nei tumori trofoblastici placentari. L’emivita sierica della β-HCG è di 24-36 ore. Le concentrazioni plasmatiche di β-HCG si normalizzano dopo l’orchiectomia secondo queste cinetiche o persistono nella malattia tumorale residua [3].

Valori β-HCG falsi positivi si verificano in caso di ipogonadismo, sindrome da lisi tumorale, anticorpi eterofili, uso di marijuana e gravidanza. Nel seminoma di stadio I, la β-HCG è elevata nel 10-20% dei pazienti e nel seminoma disseminato (secondario alla presenza di frazioni di trofoblasto sinciziale) nel 30-50% dei pazienti (raramente >500 mIU/ml). Nel neo vescicale, i livelli sistemici di β-HCG superano tipicamente i 100.000 mIU/ml e sono ancora più elevati rispetto alla gravidanza. I tumori trofoblastici placentari mostrano una bassa elevazione di β-HCG, mentre i tumori trofoblastici epitelioidi presentano un’espressione di β-HCG bassa o addirittura assente.

Lattato deidrogenasi (LDH)

La LDH è un marcatore tumorale meno sensibile e meno specifico nei pazienti con CCT non seminomatoso. La LDH è elevata nel 40-60% degli uomini con CCT testicolare. Il grado di elevazione della LDH ha un valore prognostico negli uomini con CCT avanzata.

Applicazione clinica di AFP, β-HCG e LDH

I livelli sierici di AFP, β-HCG e LDH vengono determinati per una corretta stadiazione alla diagnosi iniziale di CCT. Un’ulteriore determinazione di questi marcatori tumorali viene effettuata dopo l’orchiectomia, seguita da controlli settimanali fino alla completa normalizzazione dei marcatori tumorali inizialmente elevati. Dopo l’orchiectomia, i tre marcatori tumorali vengono utilizzati per la stratificazione del rischio (tab. 1). Gli uomini con CCT non seminomatosa e AFP o β-HCG persistentemente elevati dopo l’orchiectomia devono presumere di avere uno stadio tumorale metastatico. Al termine della terapia primaria, i marcatori tumorali (β-HCG, AFP e LDH) vengono utilizzati come supplemento al follow-up radiologico. A seconda dell’istologia, dello stadio e della terapia precedente, l’algoritmo prevede controlli trimestrali fino al terzo anno, seguiti da controlli semestrali fino al quinto anno e controlli annuali fino al decimo anno [4]. In uno studio retrospettivo più vecchio, sono stati esaminati 125 pazienti con CCT ricorrente. L’aumento dei marcatori tumorali è stato il primo indicatore di recidiva nei non-seminomi (35/87 pazienti = 40%). Nel seminoma, la diagnostica per immagini è stata il primo indicatore di recidiva (9/36 pazienti = 42%) [5].

Il PSA come marcatore tumorale nel cancro alla prostata

Il PSA (antigene prostatico specifico) viene prodotto nelle cellule ghiandolari della prostata come proenzima (proPSA). Il proPSA viene convertito nel PSA attivo mediante proteolisi. Il PSA attivo viene proteolizzato e passa nel flusso sanguigno in forma non legata (PSA libero), oppure si lega rapidamente come PSA non proteolizzato agli inibitori delle proteasi, come l’α1-antichimotripsina o l’α2-macroglobulina. Il PSA libero e quello legato vengono determinati insieme come PSA totale. L’emivita del PSA è di due o tre giorni.

Lo screening del PSA nella pratica

Lo screening del PSA ad ampio raggio non è raccomandato. Si può prendere in considerazione uno screening selettivo del PSA dopo un’accurata educazione del paziente, soprattutto nei pazienti ad alto rischio che presentano un rischio significativamente maggiore di sviluppare un cancro alla prostata biologicamente rilevante:

- Uomini di etnia africana

- Uomini con un padre o un fratello affetto da cancro alla prostata

- Pazienti con mutazioni germinali di BRCA 1 o BRCA 2

- Uomini con sindrome di Lynch (cancro al colon ereditario non poliposico).

Lo screening del PSA inizia con una determinazione iniziale del PSA all’età di 50 anni (45 anni per i pazienti ad alto rischio) e di solito è combinato con un esame digito-rettale. Un singolo valore elevato di PSA deve essere ripetuto. Diverse influenze sul valore del PSA sono significative: l’aumento fisiologico con l’età, le differenze etniche e l’effetto dei farmaci (aumento con gli steroidi anabolizzanti, diminuzione fino al 50% con gli inibitori dell’α1-reduttasi). Gli uomini asintomatici di età superiore ai 70 anni non dovrebbero sottoporsi allo screening del PSA [6].

Come linea guida, per lo screening del cancro alla prostata e un PSA <1 ng/ml, il prossimo controllo può essere effettuato dopo tre anni, per PSA da 1 a <2 ng/ml dopo due anni e per PSA da 2 a <3 ng/ml dopo un anno [7]. Livelli di PSA falsamente elevati possono verificarsi anche nei pazienti con iperplasia prostatica benigna e prostatite infiammatoria o infettiva. Anche la palpazione digitale-rettale o il ciclismo prolungato possono provocare un aumento del PSA, quindi il livello del PSA deve essere determinato in anticipo. Dopo l’eiaculazione, il livello di PSA può essere elevato di 0,4-0,5 ng/ml per due o tre giorni.

Recentemente sono state pubblicate proposte alternative per uno screening del PSA più ampio. Il significato prognostico a lungo termine del PSA è interessante. È stato dimostrato che gli uomini di 60 anni con PSA >2 ng/ml hanno un rischio significativamente maggiore di morire di cancro alla prostata [8]. I pazienti con un PSA >100 ng/ml alla diagnosi hanno una sopravvivenza globale significativamente ridotta. Alcuni uomini con carcinomi prostatici aggressivi (neuroendocrini, indifferenziati) hanno un PSA basso come segno di scarsa differenziazione delle cellule tumorali. La bassa sensibilità del PSA è problematica: ammonta al 20% con un cut-off del PSA di 4,0 ng/ml e un rischio medio di malattia resp. 50% per i pazienti a rischio. Questo può portare a un numero significativo di biopsie negative con relativa incertezza del paziente. Le biopsie della prostata comportano anche il rischio di complicazioni come febbre, brividi, dolore, ematuria, ematochezia (sangue fresco nelle feci) ed eiaculazione sanguinolenta.

Studi di screening del PSA

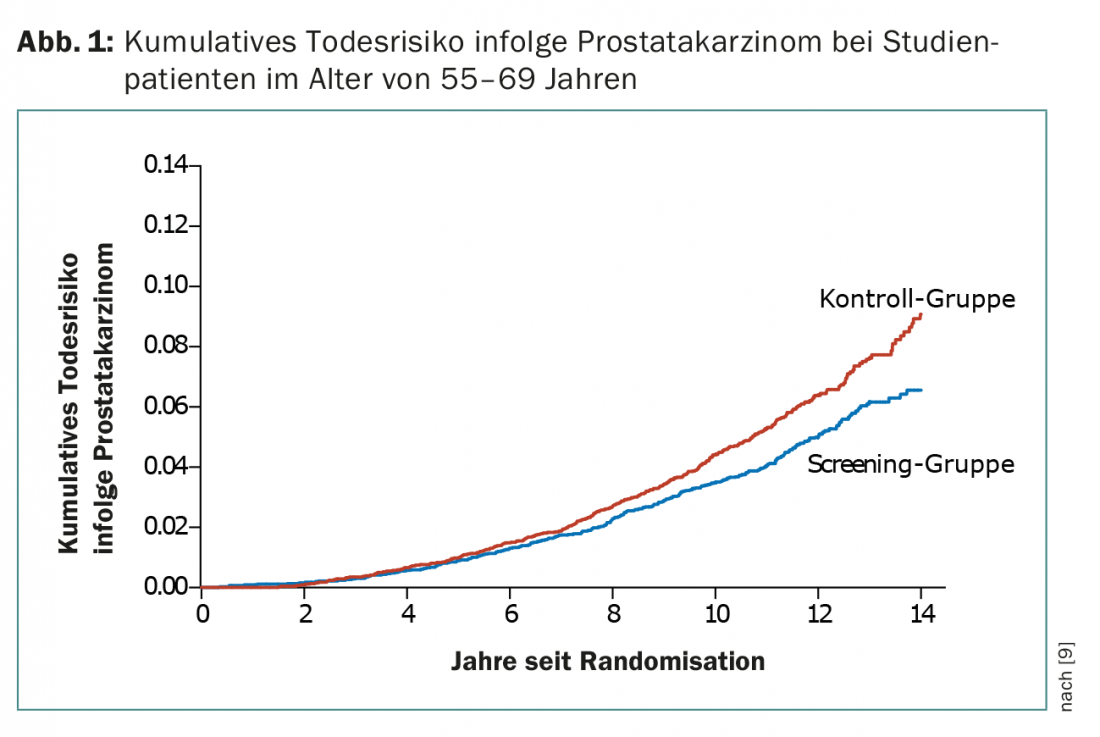

Il beneficio clinico dello screening del PSA è stato studiato in due grandi studi randomizzati (ERSPC = European Randomized Study for Screening for Prostate Cancer [9] e PLCO = Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial [10]), entrambi con l’endpoint della mortalità specifica per cancro alla prostata.

Nello studio ERSPC, 162 243 uomini di età compresa tra i 55 e i 69 anni sono stati randomizzati a un gruppo con test del PSA ogni quattro anni o al gruppo di controllo senza screening del PSA. Dopo un follow-up mediano di nove anni, l’incidenza cumulativa del cancro alla prostata è stata dell’8,2% nel gruppo di screening e del 4,8% nel gruppo di controllo. Il rapporto tra i decessi dovuti al carcinoma prostatico è stato di 0,8 (gruppo di screening PSA/gruppo di controllo) (Fig. 1) . Ciò comporta una mortalità inferiore del 20% nel gruppo di screening, ma con un rischio maggiore di sovradiagnosi. I dati dopo undici anni di follow-up hanno mostrato che per prevenire un decesso, è stato necessario sottoporre a screening 1055 uomini e diagnosticare 37 tumori alla prostata [9].

Nello studio PLCO, 76.693 uomini sono stati assegnati al gruppo di screening (PSA annuale per sei anni ed esame rettale digitale annuale per quattro anni) o al gruppo di controllo. Non è stata evidenziata alcuna riduzione della mortalità nel gruppo di screening [10]. Dopo sette anni di follow-up, l’incidenza del cancro alla prostata per 10.000 anni-persona è stata di 116 (2820 tumori) nel gruppo di screening e 95 (2322 tumori) nel gruppo di controllo (RR 1,22). L’incidenza di decessi per 10.000 anni-persona è stata di 2,0 (50 decessi) nel gruppo di screening e di 1,7 (44 decessi) nel gruppo di controllo (rapporto 1:1,13) [10].

La valutabilità dei grandi studi di screening del PSA è limitata, tra l’altro, dalla “contaminazione” (screening del PSA nel braccio di controllo) e dal fatto che alcuni dei soggetti erano già stati sottoposti a controllo del PSA prima dell’inizio dello studio. Sulla base dei dati presentati, lo screening del PSA non selezionato non è attualmente raccomandato.

Ulteriori diagnosi per valori elevati di PSA

Una particolare sfida diagnostica sono i valori di PSA nell’intervallo 2,5-10 ng/ml, che possono già rappresentare un valore patologico a seconda dell’età e del volume della prostata. In questo caso, i cosiddetti “derivati del PSA” possono avere un ulteriore vantaggio diagnostico:

- Rapporto PSA: proporzione tra PSA libero e PSA totale

- Densità del PSA: volume della prostata diviso per il PSA totale.

- Velocità del PSA: aumento del PSA nel tempo.

Un aumento annuale del PSA >0,75 ng/ml è sospetto per la presenza di un carcinoma prostatico. Il rapporto PSA migliora la sensibilità della diagnosi di carcinoma prostatico quando il valore totale del PSA è compreso in un intervallo tra 4-10 ng/ml. Un rapporto PSA basso indica la presenza di un carcinoma prostatico [11], per cui non è stato utilizzato un cut-off uniforme (10-25%). In caso di PSA anormale e/o di reperti digitali-rettali patologici, si dovrebbe prendere in considerazione una risonanza magnetica della prostata, che consente di effettuare una biopsia mirata se la patologia è appropriata.

Controllo del PSA dopo la prostatectomia

I pazienti sottoposti a prostatectomia radicale hanno una recidiva biochimica se il livello di PSA sierico supera due volte 0,2 ng/ml. La radioterapia di salvataggio deve essere effettuata precocemente (PSA <0,5 ng/ml) [12]. La recidiva biochimica dopo la radioterapia con o senza terapia ormonale si verifica quando il livello di PSA >2 ng/ml supera il nadir [13,14].

Monitoraggio della terapia attraverso il PSA

Il carcinoma prostatico resistente alla castrazione è presente nei pazienti che sperimentano una progressione della malattia con la terapia di deprivazione androgenica, definita come un aumento sequenziale del PSA ≥2 ng/ml rispetto al nadir nell’arco di almeno una settimana. Il testosterone deve essere adeguatamente soppresso, definito come testosterone sierico <50 ng/l (1,7 nmol/l). Dopo l’inizio della terapia, i valori del PSA devono essere determinati nuovamente non prima di dodici settimane (avvertimento “PSA flair”); in caso di aumento del PSA, questo deve essere confermato mediante una seconda determinazione del PSA dopo ≥3 settimane [15].

Altri marcatori tumorali

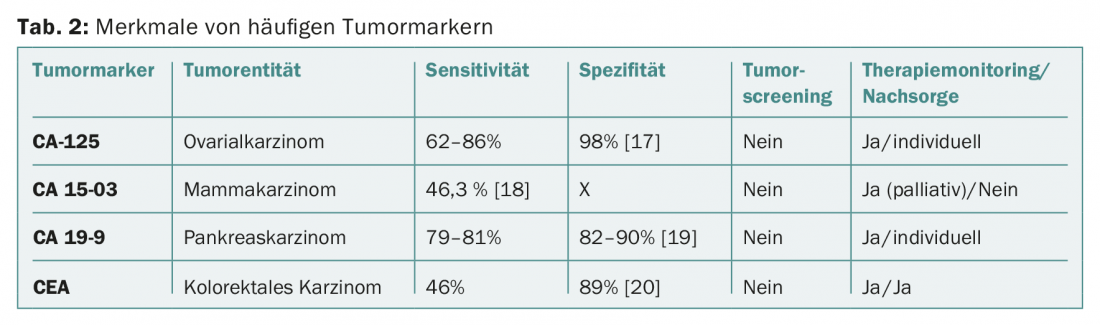

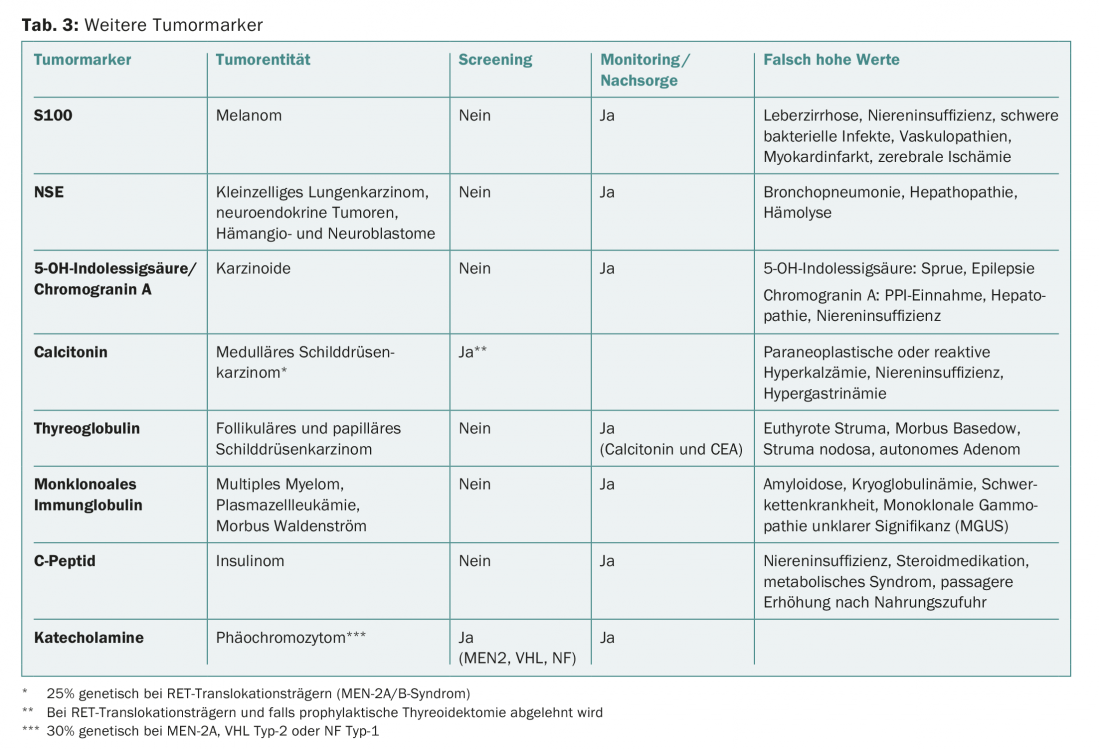

I marcatori tumorali sono più comunemente utilizzati per il monitoraggio della terapia. La specificità e la sensibilità della maggior parte dei marcatori tumorali sierici sono troppo basse per essere applicate utilmente per la diagnostica o lo screening dei tumori (Tab. 2). Fanno eccezione le sindromi tumorali familiari note, come la sindrome di Von Hippel-Lindau (VHL) o la neoplasia endocrina multipla (MEN) (Tab. 3).

Il CEA è un marcatore relativamente poco specifico, ma ha un posto fisso nel follow-up del tumore per i carcinomi del colon o del retto trattati in modo curativo (determinazione ogni tre mesi nel primo anno, ogni sei mesi nel secondo e terzo anno, annualmente nel quarto e quinto anno).

Il CA-125 viene spesso utilizzato nel monitoraggio della terapia e nel follow-up del cancro ovarico. Tuttavia, la recidiva biochimica con aumento sequenziale del CA-125 senza sintomi clinici corrispondenti non deve essere considerata un’indicazione per il trattamento citotossico della recidiva [16].

Letteratura:

- Gupta S, et al.: Caratteristiche del test dell’alfa-fetoproteina per rilevare il carcinoma epatocellulare nei pazienti con epatite C. Una revisione sistematica e un’analisi critica. Ann Intern Med 2003; 139: 46-50.

- Oldenburg J, et al: Seminoma testicolare e non seminoma: Linee guida di pratica clinica ESMO per la diagnosi, il trattamento e il follow-up. Ann Oncol 2013; 24 Suppl 6: vi125-132.

- Bosl GJ, Motzer RJ: Cancro germinale del testicolo. N Engl J Med 1997; 337: 242-253.

- Milose JC, et al: Ruolo dei marcatori biochimici nel cancro del testicolo: diagnosi, stadiazione e sorveglianza. Open Access J Urol 2011; 4: 1-8.

- Trigo JM, et al: Marcatori tumorali al momento della recidiva nei pazienti con tumori a cellule germinali. Cancro 2000; 88: 162-168.

- Parker C, et al: Cancro della prostata: Linee guida di pratica clinica ESMO per la diagnosi, il trattamento e il follow-up. Ann Oncol 2015; 26 Suppl 5: v69-77.

- Gasser T, et al.: Determinazione del PSA – Raccomandazioni della Società Svizzera di Urologia (SGU). Schweiz Med Forum 2012; 12(6): 126-128.

- Vickers AJ, et al: Concentrazione di antigene prostatico specifico all’età di 60 anni e morte o metastasi da cancro alla prostata: studio caso-controllo. BMJ 2010; 341: c4521.

- Schroder FH, et al: Screening e mortalità per cancro alla prostata: risultati dello Studio europeo randomizzato sullo screening per il cancro alla prostata (ERSPC) a 13 anni di follow-up. Lancet 2014; 384: 2027-2035.

- Andriole GL, et al: Lo screening del cancro alla prostata nello studio randomizzato Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial: risultati sulla mortalità dopo 13 anni di follow-up. J Natl Cancer Inst 2012; 104: 125-132.

- Catalona WJ, et al: Uso della percentuale di antigene prostatico specifico libero per migliorare la differenziazione del cancro alla prostata dalla malattia prostatica benigna: uno studio clinico prospettico multicentrico. JAMA 1998; 279: 1542-1547.

- Lilja H, et al: Previsione del cancro alla prostata significativo diagnosticato da 20 a 30 anni dopo con una singola misura dell’antigene prostatico specifico all’età di 50 anni o prima. Cancer 2011; 117: 1210-1219.

- Dichiarazione di consenso: linee guida per il PSA dopo la radioterapia. Gruppo di consenso della Società Americana di Radiologia Terapeutica e Oncologia. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997; 37: 1035-1041.

- Roach M, et al: Definizione di fallimento biochimico dopo la radioterapia con o senza terapia ormonale negli uomini con carcinoma prostatico clinicamente localizzato: raccomandazioni della Conferenza di Consenso RTOG-ASTRO di Phoenix. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 65: 965-974.

- Scher HI, et al: Progettazione e punti finali degli studi clinici per i pazienti con carcinoma prostatico progressivo e livelli castrati di testosterone: raccomandazioni del Prostate Cancer Clinical Trials Working Group. J Clin Oncol 2008; 26: 1148-1159.

- Rustin GJ, et al: Trattamento precoce rispetto a quello ritardato del cancro ovarico recidivato (MRC OV05/EORTC 55955): uno studio randomizzato. Lancet 2010; 376: 1155-1163.

- Menon U, et al: Studio prospettico che utilizza l’algoritmo del rischio di cancro ovarico per lo screening del cancro ovarico. J Clin Oncol 2005; 23: 7919-7926.

- Molina R, et al: I livelli sierici di C-erbB-2, CEA e CA 15.3 nella diagnosi precoce della recidiva nelle pazienti con cancro al seno. Anticancer Res 1999; 19: 2551-2555.

- Ballehaninna UK, Chamberlain RS: L’utilità clinica del CA 19-9 sierico nella diagnosi, prognosi e gestione dell’adenocarcinoma pancreatico: una valutazione basata sull’evidenza. J Gastrointest Oncol 2012; 3: 105-119.

- Liu Z, et al: Revisione sistematica e meta-analisi dei biomarcatori sierici diagnostici e prognostici del cancro colorettale. PLoS One 2014; 9: e103910.

InFo ONCOLOGIA & EMATOLOGIA 2016; 4(4): 5-9