La disforia di genere (GD) è il disagio relativo alle caratteristiche biologiche del sesso di nascita e all’assegnazione di genere, che porta a uno stress bio-psicosociale. Oggi la diagnosi è considerata confermata quando un professionista ha raggiunto l’opinione motivata che i criteri diagnostici del DSM-5 sono soddisfatti. Nel caso della GD, è preferibile un approccio psicoterapeutico duale. La persona trans decide da sola quale misura bio-psicosociale vuole adottare per ridurre lo stress. La maggior parte delle persone trans opta prima per la riassegnazione ormonale e poi per quella chirurgica.

È venerdì sera, sua moglie e i due figli sono già a letto. Il signor M. guarda ancora un po’ di televisione e si blocca su un documentario. Si tratta di una persona che è nata come maschio e ha cercato di vivere la sua vita in questo genere, ma ha fallito in questo tentativo a causa dell’identità che ha sperimentato come genere diverso e vivrà la sua vita come donna in futuro. Poi vede un uomo che ha già avuto successo nella vita, sebbene sia stato educato come una ragazza fino alla fine della scuola cantonale. Riferisce che la sua vita ha preso una piega positiva da quando non conduce più una “doppia vita” e permette la sua mascolinità. M. è agitato, sa di cosa parlano queste persone nel programma. M. non è un Signore, non è un Lui. “Signor” M. sa fin da giovane di essere una donna. Corpo e anima non vanno d’accordo. Questo rapporto dà a M. il coraggio di dire a se stessa: Sì, non voglio più dovermi nascondere in futuro. Voglio adattare il mio corpo alla mia identità. M. ha visto nel film che una persona si è definita “transessuale” e M. decide di definirsi d’ora in poi una donna trans e di farsi aiutare.

Quali sono stati i progressi negli ultimi anni?

Per quanto riguarda la Svizzera, la pratica comune di “chiarimento e trattamento del transessualismo” è stata riassunta per l’ultima volta nel 1999 [1], motivo per cui è necessaria una revisione che è già stata effettuata altrove sotto la direzione della Clinica per la Disforia di Genere dell’Ospedale Universitario di Zurigo [2].

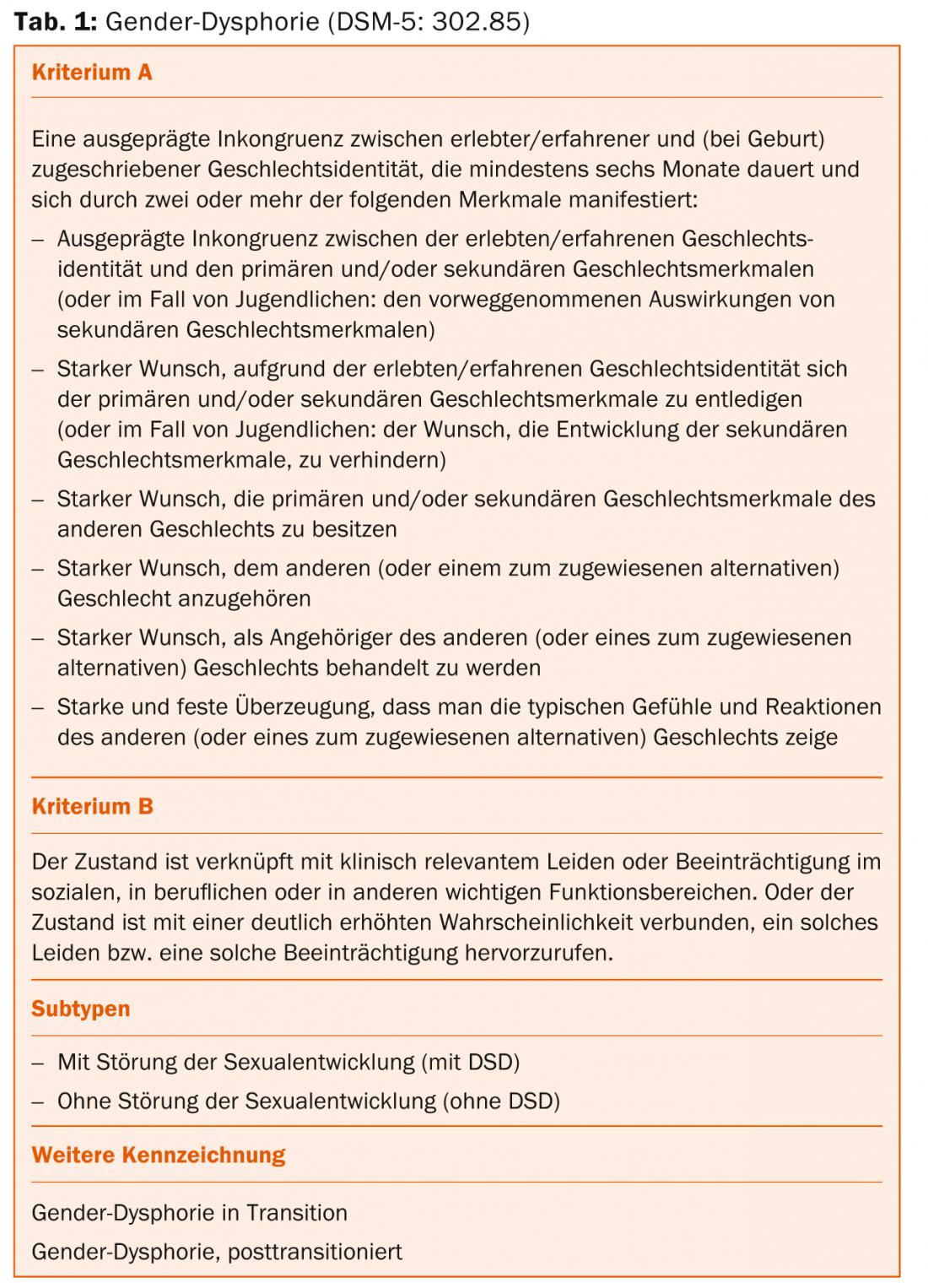

Uno dei progressi clinico-scientifici dell’ultimo decennio è stato lo sviluppo di una comprensione più ampia del “fenomeno trans” e dell’esperienza. Precedentemente diagnosticati come disturbi dell’identità di genere (DSM-IV: “Disturbo dell’identità di genere”) o transessualismo (ICD-10), questi termini sono stati sostituiti dal termine disforia di genere (GD) (Tab. 1 ) nell’area linguistica anglosassone con la pubblicazione del DSM-5 [3].

Disforia di genere

In termini più generali, il GD è inteso come il disagio nei confronti delle caratteristiche biologiche del sesso di nascita e del genere ascritto, che porta allo stress bio-psicosociale. Considerando che il GD comprende quindi uno spettro di identità di genere molto più ampio e non più psicopatologicamente rigido secondo i concetti precedenti, si può supporre che il numero di persone che hanno un’esperienza di questo tipo sia significativamente più grande rispetto alle vecchie prevalenze per il transessualismo di circa 2-5/100.000 [4]. Le stime di prevalenza degli ultimi anni ipotizzano un rapporto di 1:1000 [5], ma non sono (ancora) disponibili dati affidabili.

Nell’uso clinico, occasionalmente si parla di transidentità in aggiunta al GD, per chiarire la differenziazione dai disturbi sessuali e dal problema centrale, l’incongruenza dell’esperienza mentale e fisica. Le persone che raccontano queste esperienze vengono definite donne trans o uomini trans, in base alla loro identità di genere vissuta. Contrariamente alle frequenti supposizioni dei profani e anche dei professionisti, il rapporto tra i sessi in questi fenomeni si avvicina al rapporto 1:1 [4,5]. Ciò significa che il numero di uomini e donne trans nella società è equilibrato.

M., ora chiaramente una donna con un pronome e un nome femminile, parla alla sua migliore amica della sua esperienza la settimana successiva.

Tuttavia, riceve poca comprensione. Il fidanzato non può accettare che M. voglia essere trattata come una donna in futuro. Avverte anche degli svantaggi della riassegnazione del sesso per M. e i suoi figli. Incompresa, M. si reca dal suo medico di famiglia, che la indirizza a un collega psichiatra specializzato dopo un colloquio dettagliato.

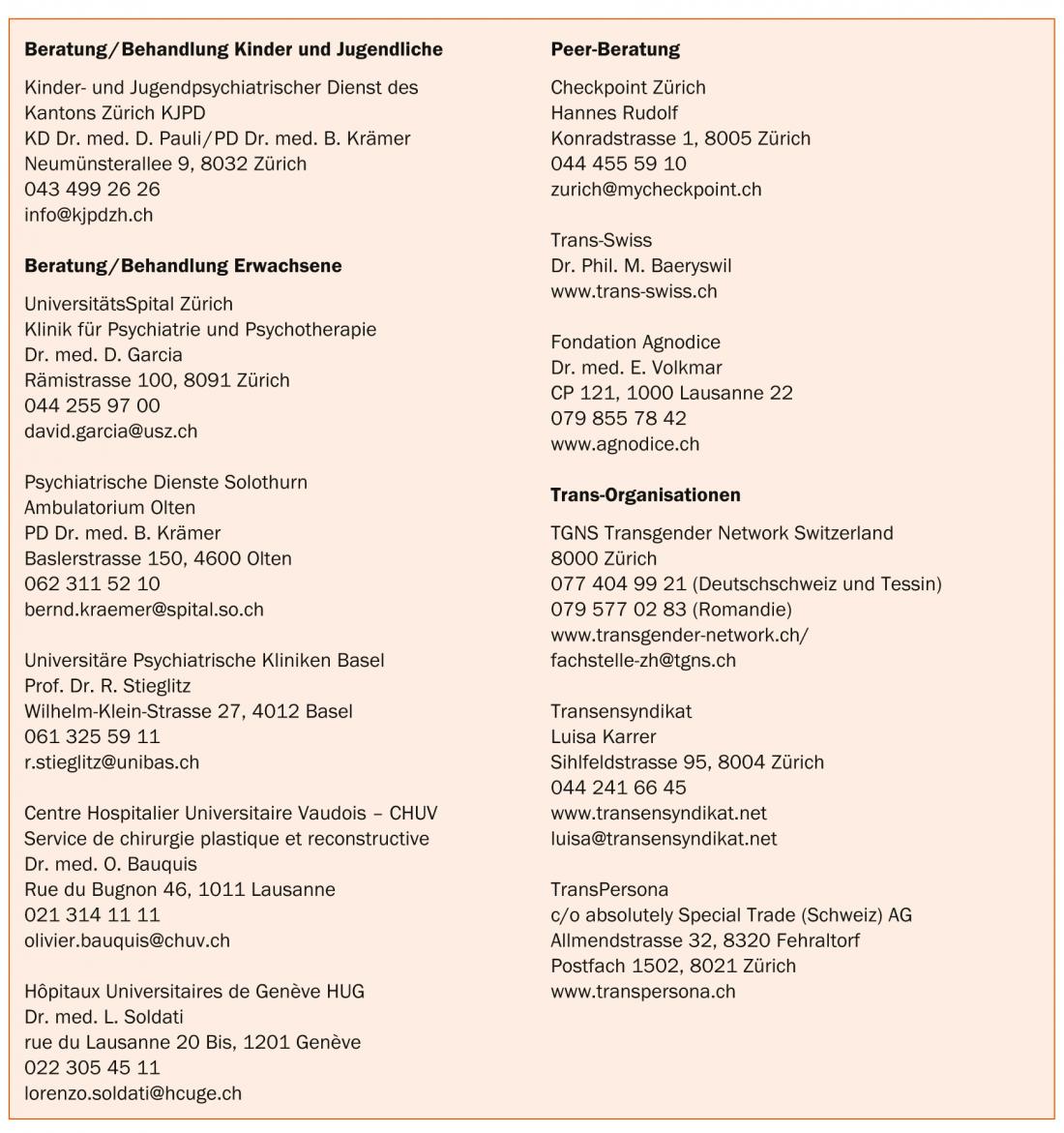

In Svizzera, esistono solo pochi centri specializzati per l’accompagnamento e il trattamento delle persone con GD. Anche alcuni specialisti che operano in ambito privato possiedono le competenze necessarie in questo campo. Nel riquadro è riportata una selezione di indirizzi di consultazioni speciali, reti e organizzazioni di auto-aiuto. Questa selezione serve come orientamento, senza pretendere di essere completa.

M. si passa inquieta la mano tra i capelli, che nel frattempo porta un po’ più lunghi. Le unghie sono dipinte in modo discreto. Oggi è il suo primo consulto con lo psichiatra in una clinica speciale della GD. Il suo cuore batte fino alla gola quando entra in ufficio. “Spero di non dire nulla di sbagliato. Riconoscerà la mia esperienza di donna e mi crederà?”, i suoi pensieri la attraversano. Per la prima volta, M. può ora parlare in dettaglio della sua esperienza e della sua storia di vita. Fin da bambina, ha notato che c’era qualcosa di “diverso” in lei. Le piaceva giocare con le ragazze, non era interessata al calcio. Lo sviluppo puberale del suo corpo in un uomo era una tortura per lei. Si è adattata alle aspettative. “Tutto si risolverà”, pensò, e cercò di ritrovare la sua strada verso la “normalità” creando una famiglia. Ma nel frattempo, dice, le sensazioni di sentirsi un’estranea nel proprio corpo sono tornate e sono diventate sempre più forti.

Diagnostica

Al momento non esistono né riscontri medici oggettivi né strumenti di test psicologici validi per la diagnosi di GD. In quanto fenomeno intrapsichico la cui esistenza non può essere affermata indipendentemente dalla persona interessata, il GD è quindi una sensazione che non può essere confutata. In questo senso, l’esperienza disforica di genere rappresenta un’autodiagnosi. La maggior parte delle persone trans ha un corpo sano secondo gli standard medici e spesso non presenta disturbi psichiatrici clinicamente rilevanti. Tuttavia, la sofferenza derivante dalla discrepanza tra le condizioni anatomiche e l’esperienza dell’identità di genere soddisfa i criteri di un disturbo di valore patologico. Le persone trans cercano aiuto e cercano di minimizzare questo stato di incongruenza vissuta tra corpo ed esperienza [6].

Dopo diverse sedute in cui M. ha potuto parlare apertamente dell’insoddisfazione del suo corpo e anche del suo passato e delle sue idee sul suo ruolo (di genere) in futuro, lo specialista curante è in grado di confermare la diagnosi di GD. Da un lato, M. è sollevata di avere finalmente la sicurezza. D’altra parte, ha molta paura di parlarne a sua moglie e ai suoi figli. È anche preoccupata per il suo lavoro. M. è ora determinata a fare coming out in tutte le aree importanti della sua vita nella sua identità di genere femminile e nel suo ruolo di genere e ora ha bisogno di un accompagnamento orientato all’obiettivo ma cauto nel suo ulteriore percorso.

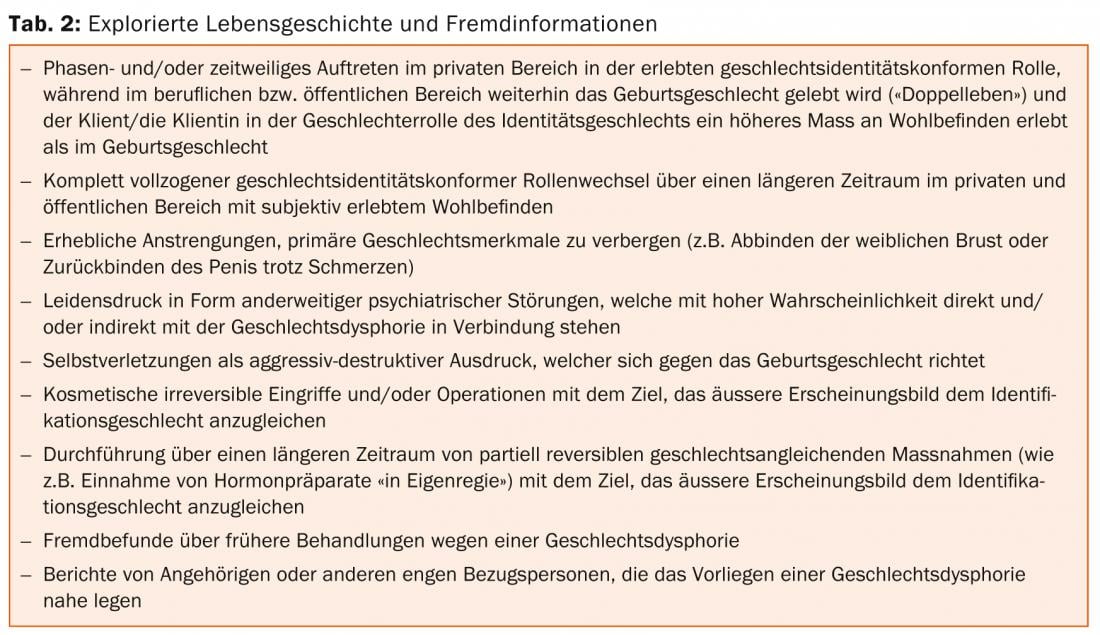

La diagnosi di GD può essere considerata confermata se, dopo un esame approfondito, un professionista è giunto alla conclusione giustificata che i criteri diagnostici del DSM-5 (Tabella 1) sono soddisfatti. A questo punto è importante sottolineare che il criterio del tempo richiesto nel manuale diagnostico si riferisce all’esperienza disforica di genere e non al tempo del trattamento psichiatrico-psicoterapeutico. Pertanto, a seconda della discrezione, il processo diagnostico può essere abbreviato. I criteri per questo risiedono soprattutto nella storia di vita esplorata, oltre che nelle informazioni esterne che, in caso di incertezza, possono corroborare in modo plausibile le informazioni anamnestiche (Tabella 2).

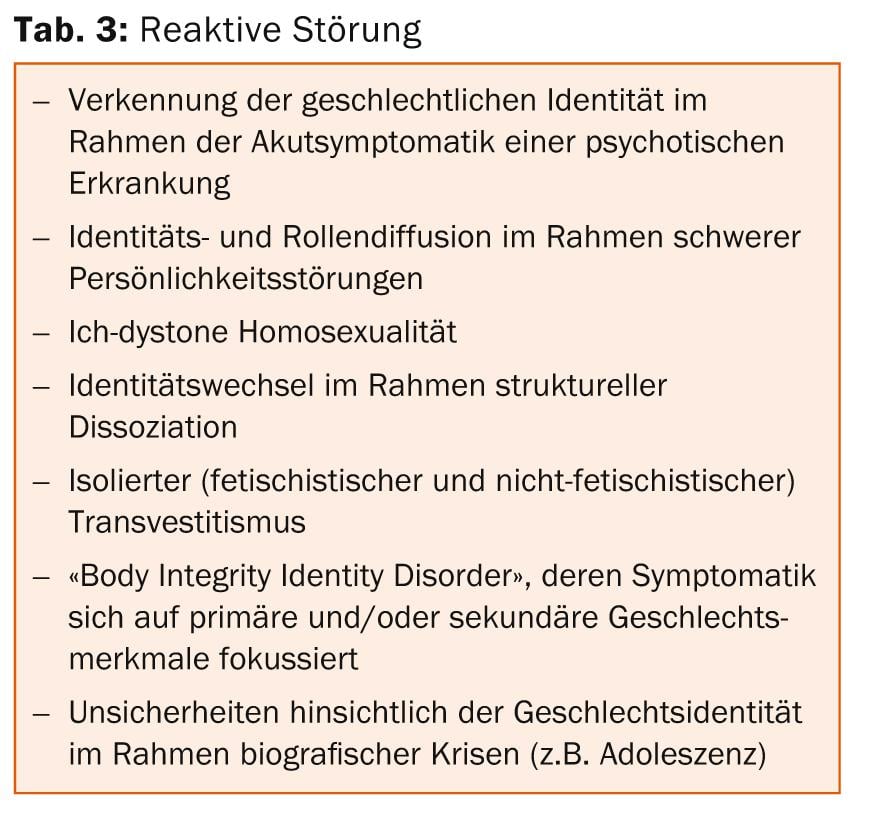

Le considerazioni psichiatriche differenziali e avanzate sono importanti durante tutto il processo. Nell’ambito della disforia di genere, esiste una grande varietà di esperienze soggettive, forme di aspetto e progressione, struttura della personalità, circostanze psicosociali di accompagnamento e preferenze sessuali. Sullo sfondo di questa eterogeneità, la disforia di genere deve essere differenziata da un disturbo reattivo (Tabella 3).

Il chiarimento e la valutazione psichiatrico-psicologica avvengono quindi nel senso di una diagnosi procedurale. Dopo aver identificato un GD, la questione della persistenza e della continuità del disagio dovrebbe essere in primo piano. Inoltre, deve essere valutata e descritta l’entità della menomazione fisica, psicologica e sociale. In questo contesto, devono essere esplorati e nominati i possibili fattori di influenza e le connessioni psicodinamiche rilevanti. L’esame di possibili disturbi psichiatrici in comorbilità è una parte centrale di questo processo, così come la valutazione delle risorse.

Piano di transizione

Il desiderio di interventi di riassegnazione del sesso viene richiesto dal professionista, ma non è più considerato diagnosticamente innovativo. È chiaro che la persona trans stessa è nella posizione migliore per decidere quali misure bio-psicosociali vuole o non vuole attuare per ridurre lo stress e la sofferenza nella GD. In questo caso, si dovrebbe sviluppare un piano di transizione in collaborazione tra il cliente e il professionista, che entrambe le parti possono utilizzare come linea guida per la procedura. Fornire informazioni sulle possibilità e sui limiti dell’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso è utile in una fase iniziale del processo diagnostico, ma non sostituisce le informazioni fornite dagli specialisti che eseguono l’intervento. La persona trans deve anche essere informata sull’attuale legislazione in materia di transizione (soprattutto per quanto riguarda il cambio di nome e di stato civile).

Nel caso della disforia di genere, l’esperienza clinica suggerisce che è preferibile un approccio psicoterapeutico duale. Uno specialista esperto nel campo della disforia di genere è responsabile della diagnosi e del successivo supporto della transizione. È vantaggioso che altri servizi psichiatrici-psicoterapeutici forniscano un trattamento per eventuali disturbi in comorbilità. A causa dei grandi cambiamenti psicosociali e degli stress causati dalla transizione, la psicoterapia ambulatoriale è raccomandata anche in assenza di comorbidità psichiatrica. Tuttavia, questo non è un prerequisito per avviare ulteriori fasi di transizione. In casi eccezionali e giustificati, il supporto alla transizione e il trattamento possono essere eseguiti anche “in una sola mano”.

Per M. è molto difficile fare coming out al lavoro. Ma è poi sorpresa dall’accettazione della situazione da parte del suo capo e dei suoi colleghi. In famiglia, tuttavia, la sua uscita porta alla separazione dalla moglie e dai figli. M. soffre del fatto che ovviamente hanno ancora bisogno di tempo per accettare il padre come donna. Ma è possibile mantenere il contatto. Per M., è avvenuto un coming out completo come donna in tutti gli ambiti della vita. È molto probabile che il senso di appartenenza della signora M al genere femminile non cambi. La possibilità di poter effettuare misure mediche di riassegnazione di genere provoca inizialmente nervosismo nella signora M..

Misure di riassegnazione di genere

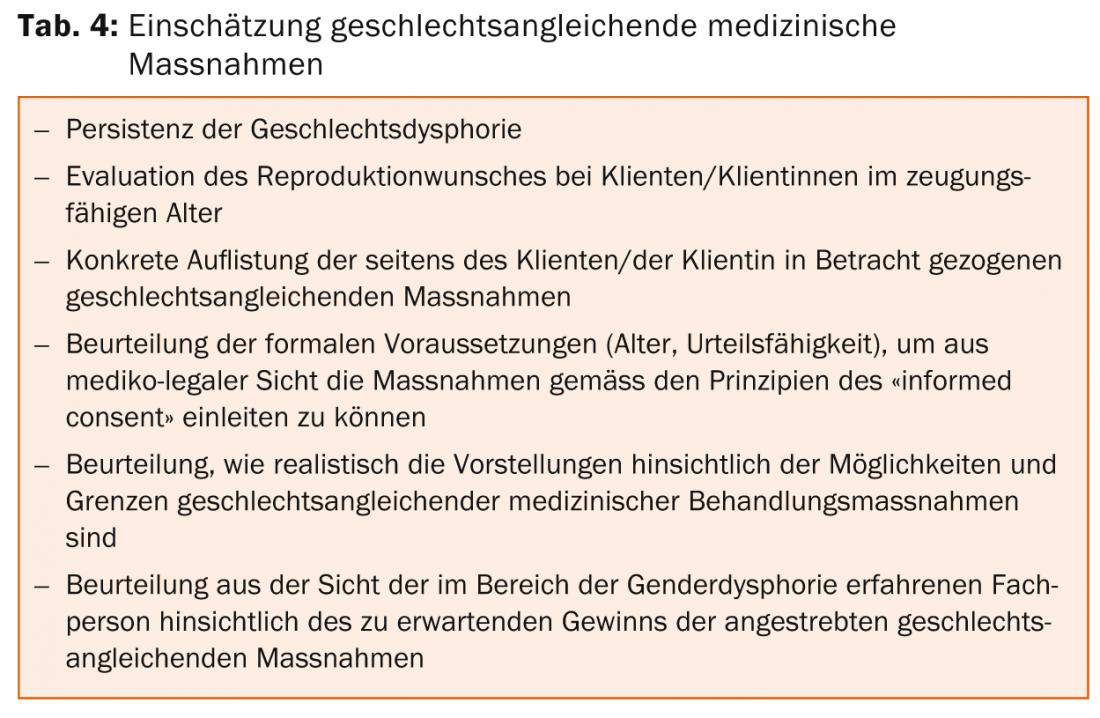

Una diagnosi individuale, accurata e differenziale e l’accompagnamento, come descritto sopra, sono necessari per formulare la raccomandazione di misure mediche per il cambio di sesso. Oltre al processo diagnostico, si dovrebbe quindi effettuare una valutazione anche sugli elementi della Tabella 4. L’avvio delle procedure mediche di riassegnazione del sesso è un passo importante in qualsiasi transizione.

La maggior parte delle persone trans opta prima per la riassegnazione ormonale e poi per quella chirurgica. In alcuni casi, tuttavia, questo ordine dovrà essere modificato. Occasionalmente, e in conformità con l’ampio spettro della GD, accade che i clienti non vogliano o non possano completare tutte le fasi – o non tutte in breve tempo. La terapia ormonale e le misure chirurgiche sono eseguite da specialisti di comprovata esperienza nella GD. Per gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, come per altri interventi chirurgici, fissiamo l’età minima a 18 anni. Il trattamento ormonale può essere indicato a partire dai 16 anni. In generale, c’è il rischio di un attacco cardiaco per almeno due settimane prima dell’operazione. sei mesi di terapia ormonale continua e un’esperienza quotidiana continua nel genere sperimentato.

La diagnosi e il trattamento dei bambini e degli adolescenti fino ai 18 anni richiedono la competenza della psichiatria infantile e adolescenziale e/o della psicoterapia. Viene effettuata in base a criteri speciali, che devono essere spiegati in un documento separato. Il coinvolgimento dei genitori è di particolare importanza in questo caso.

Oggi, M. vive come una donna secondo il suo genere vissuto. Ha cambiato lavoro e vive non lontano dai suoi figli in una piccola città. Il contatto con l’ex moglie e i figli è buono, ha una nuova collaborazione con una donna. Nel frattempo, una volta stava con un uomo. “Ma non era la cosa giusta da fare”, dice con un sorriso. La sua terapia ormonale è stata stabilita da un anno e M. sta pianificando le fasi di riassegnazione chirurgica del sesso presso l’ospedale centrale della regione. M. vorrebbe terminare il supporto psichiatrico dopo l’operazione.

Letteratura:

- Hepp, U, Buddeberg C: Abklärung und Behandlung des Transsexualismus. Schweiz Rundsch Med Prax 1999; 88(48): 1975-1979.

- Garcia Nuñez D, et al: Dalla transessualità alla disforia di genere – raccomandazioni di consulenza e trattamento per le persone trans. Swiss Medical Forum, 2014 (in stampa).

- American Psychiatric Association, APA, DSM 5. 2013.

- Landen M, et al: Prevalenza, incidenza e rapporto tra i sessi del transessualismo. Acta Psychiatr Scand 1996; 93(4): 221-223.

- Olyslager F, Conway L: La transessualità è più facile da capire. Un nuovo studio sulla prevalenza della transessualità in Olanda e in Belgio. Tijdschrift voor Genderstudies 2008; 11(2): 39-51.

- Kraemer B, et al: Immagine corporea e transessualismo. Psicopatologia 2008; 41(2): 96-100.

InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2014; 12(3): 26-31