Le lesioni alla spalla sono tra le lesioni sportive più comuni e presentano un ampio spettro. Una corretta valutazione clinica e di imaging aiuta a rilevare il danno strutturale e ad avviare le misure terapeutiche appropriate. Spesso ha senso trattare le lesioni tempestivamente, per ottenere il miglior risultato ricostruttivo funzionale possibile. Un gran numero di lesioni può essere trattato in modo meno invasivo e spesso per via artroscopica. Una riabilitazione ben controllata è importante e può portare miglioramenti fino a un anno dopo l’infortunio alla spalla.

A seconda dello sport, la spalla è una delle articolazioni più frequentemente colpite da lesioni. In molti sport, la spalla è l’elemento centrale del processo di movimento ed è quindi esposta a particolari sollecitazioni. A causa dell’elevata mobilità dell’articolazione e della complessa anatomia richiesta per questo, si può riscontrare un’ampia gamma di lesioni. In linea di principio, le lesioni acute devono essere distinte dalle lesioni da sovrautilizzo (“spalla dell’atleta”).

Anamnesi medica

L’anamnesi aiuta a capire i modelli di lesioni comuni e quindi a restringere le lesioni specifiche. L’orientamento del braccio nello spazio al momento della lesione e la direzione della forza applicata sono importanti. Inoltre, ci sono sport con modelli tipici di lesioni e stress.

Esame clinico

L’esame viene eseguito sul paziente svestito e in confronto laterale. Spesso le asimmetrie sono già evidenti. I risultati tipici dell’ispezione includono atrofie della muscolatura, lesioni dell’articolazione acromion-claveare (AC) con clavicola laterale prominente e la cosiddetta ‘deformità di Popeye’ nelle rotture del tendine del bicipite lungo.

Un esame sommario dell’ampiezza di movimento del rachide cervicale (C-spine) senza dolore è consigliato per escludere le diagnosi differenziali più importanti del dolore alla spalla. Alla palpazione, l’articolazione AC è facilmente accessibile (dolenza da pressione, “fenomeno del tasto del pianoforte”), il dolore da pressione nel solco bicipitale indica lesioni al tendine del bicipite lungo.

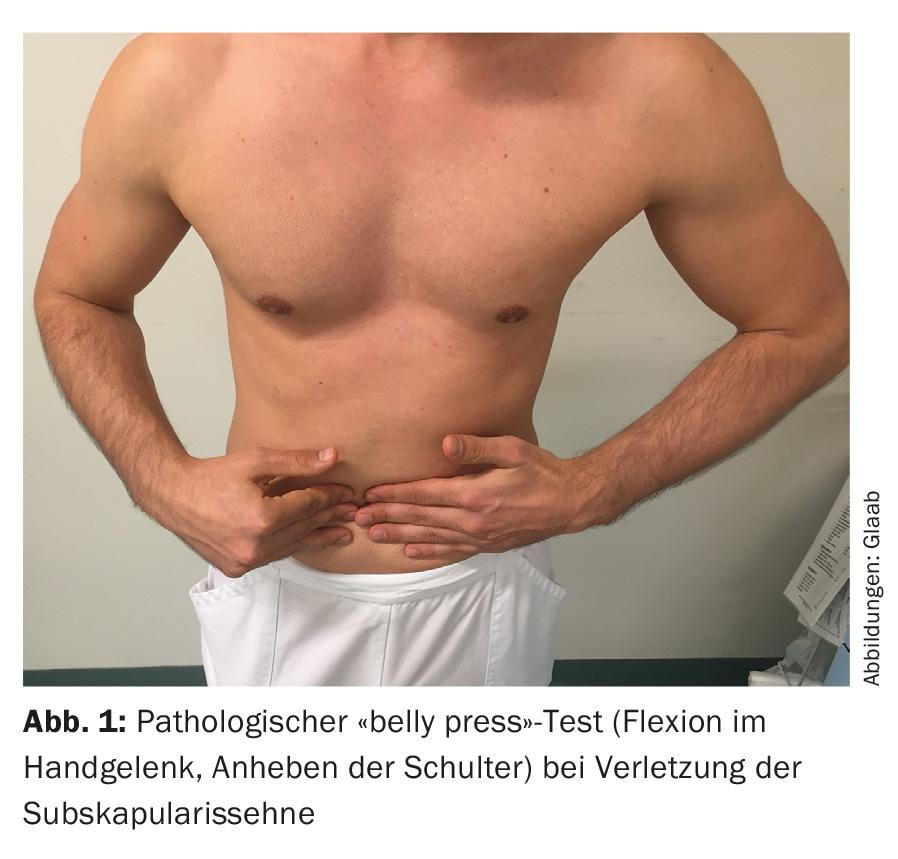

Il test dell’ampiezza di movimento attiva nella comparazione laterale comprende la flessione e l’estensione, l’abduzione e l’adduzione e la rotazione interna ed esterna. Le limitazioni rispetto al range di movimento passivo o in un confronto laterale sono buoni indicatori di una perdita di funzionalità dei muscoli corrispondenti. Il test funzionale della muscolatura viene eseguito per il muscolo deltoide mediante l’abduzione dall’adduzione o il mantenimento dell’estensione submassimale (“segno di ritardo dell’estensione”), per il muscolo sottoscapolare ad esempio mediante il test “lift off” (non è possibile sollevare la mano dietro la schiena) o “belly press” (Napoleone). (Fig. 1). Il muscolo sopraspinato può essere testato con il test di Jobe (funzione di tenuta in abduzione a 90°/flessione orizzontale a 30° in rotazione interna, variante “barattolo vuoto”) e il test di avviamento a 0° (riduzione della forza in abduzione); in caso di lesioni al muscolo infraspinato, la forza di rotazione esterna (“segno di ritardo” della rotazione esterna) è limitata. Questi test descrivono in realtà una perdita di forza e spesso sono difficili da distinguere nel contesto acuto a causa del dolore. Questo li rende sensibili, ma non molto specifici.

Se si sospetta una lussazione della spalla, sono utili il “segno di apprensione” (difesa durante l’abduzione in rotazione esterna) e il test di rilocazione ( Fig. 2). I test del bicipite non sono considerati molto specifici, ma il dolore che si irradia nella parte superiore del braccio è tipico.

Imaging: radiografia, TAC, sonografia, risonanza magnetica

L’imaging iniziale dopo una lesione viene eseguito con metodi convenzionali appropriati in piani multipli definiti. La TAC, la (artro-)risonanza magnetica o l’ecografia sono supplementi. Il vantaggio dell’esame dinamico nell’ecografia non sempre compensa la forte dipendenza dall’esaminatore.

Fratture dell’omero prossimale

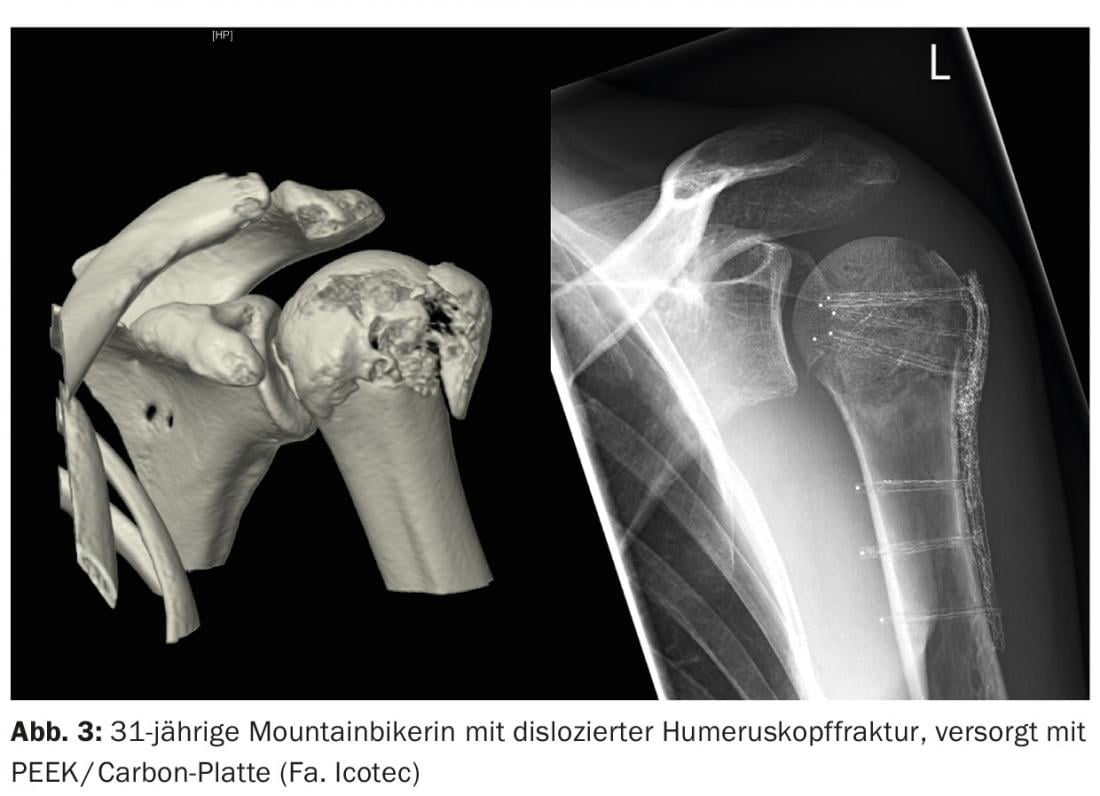

Le fratture dell’omero prossimale sono rare lesioni sportive e tipiche lesioni ad “alto impatto” in un osso sano, ad esempio nel motocross, nel ciclismo o nello sci (Fig. 3). La diagnosi viene confermata convenzionalmente dalla radiologia, utilizzando l’ap/Neer e, se necessario, un’immagine assiale. In situazioni poco chiare e più complesse, viene eseguita una tomografia computerizzata.

Le fratture non dislocate o con impatto valgo stabile si qualificano per la terapia conservativa. Dopo una breve fase di immobilizzazione, si può iniziare la mobilizzazione passiva (esercizi con il pendolo). Se la situazione rimane radiologicamente stabile (follow-up dopo una decina di giorni), si può continuare il trattamento attivo-assistenziale senza portare il peso e aumentando gradualmente l’ampiezza di movimento per circa sei settimane. Le fratture dislocate e instabili vengono solitamente trattate con l’osteosintesi a placca angolare stabile e il taping di tensione della tubercolosi. Le fratture dislocate della tubercolosi corrispondono a lesioni ossee della cuffia dei rotatori e devono essere trattate chirurgicamente.

Fratture della clavicola

Le fratture della clavicola sono tra le lesioni più comuni, soprattutto nel ciclismo, ma anche negli sport invernali. La causa è solitamente un trauma indiretto con una caduta sulla spalla mentre il braccio è a riposo. Circa due terzi di tutte le fratture sono localizzate nel terzo medio. Clinicamente, oltre al dolore da pressione locale e ai gradini palpabili, spesso è presente un crepitio. Il chiarimento radiologico viene eseguito con un’immagine ap e tangenziale della clavicola. Le fratture non dislocate vengono trattate in modo conservativo e funzionale, al massimo con un’imbragatura per ridurre il dolore.

Le fratture aperte, le fratture perforanti minacciose e le fratture con lesioni neurovascolari annesse devono essere trattate chirurgicamente. Altre indicazioni chirurgiche sono un accorciamento superiore a 15 mm e una deviazione dell’asse superiore a 20°. I pazienti dopo gli interventi chirurgici sono liberi dal dolore più rapidamente e presentano meno pseudoartrosi. Per le fratture semplici, sono possibili procedure minimamente invasive (ad esempio, chiodi elastici in titanio, Fig. 4), mentre le fratture più complesse vengono trattate con osteosintesi a placche.

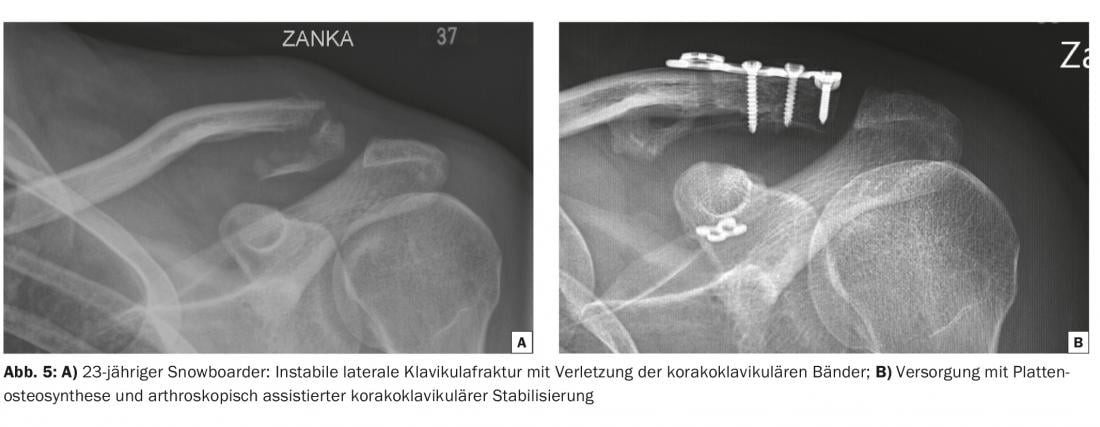

Fino al 30% delle fratture della clavicola sono localizzate nel terzo laterale. Un dettaglio anatomico importante è rappresentato dai legamenti coracoclavicolari, che assicurano il collegamento tra la clavicola e la scapola. Se anche questi sono lesionati, il peso dell’arto superiore provoca una lussazione. Queste fratture guariscono male e devono essere operate – a seconda del tipo di frattura, l’intervento viene eseguito con placche, placche a uncino o con stabilizzazione coracoclavicolare assistita artroscopicamente, se necessario (Fig. 5).

Lesioni dell’articolazione acromion-claveare

Le lesioni all’articolazione acromion-claveare di solito si verificano anche in una caduta sul braccio applicato, più raramente sul braccio esteso. Questo può provocare lesioni alla capsula stretta dell’articolazione AC, ai legamenti coracoclavicolari e persino alla fascia muscolare circostante. Dal punto di vista clinico, la dolenza da pressione locale e, nel caso di lesioni di grado superiore, la prominente estremità laterale della clavicola con instabilità verticale e spesso anche orizzontale, colpiscono in un confronto laterale. L’instabilità verticale viene confermata radiologicamente nell’immagine ap della spalla/clavicola, più precisamente con un’immagine secondo Zanca. In caso di ambiguità, può essere d’aiuto un’immagine di confronto laterale (panorama) sotto carico. L’instabilità orizzontale può essere visualizzata almeno parzialmente nelle immagini assiali della spalla. La classificazione è secondo Rockwood (I-VI).

Le lesioni di basso grado tipo Rockwood I-II, caratterizzate da una lesione isolata della capsula articolare AC, possono essere trattate in modo funzionale (imbragatura solo come terapia del dolore). Le lesioni più gravi (Fig. 6) che coinvolgono i legamenti coracoclavicolari non possono essere riqualificate dal peso del braccio e quindi devono essere operate. Per ottenere una guarigione sufficientemente stretta dei legamenti lesionati, l’intervento deve essere eseguito rapidamente (massimo. 14 giorni dopo l’incidente). Tra le numerose procedure chirurgiche, la placca a uncino (rimozione del metallo obbligatoria) e la stabilizzazione coracoclavicolare assistita artroscopicamente con sistemi di pulegge ed eventuale cerchiaggio della sutura acromioclavicolare sono oggi le più frequenti. Le attività di sollevamento del peso al di sopra dell’altezza della testa sono nuovamente consentite non prima di quattro mesi. Le lesioni sintomatiche mancate dovrebbero essere aumentate biologicamente con innesti di tendini.

Lussazione della spalla

La lussazione dell’articolazione della spalla è una delle lesioni sportive più comuni. Nella maggior parte dei casi, si verifica una dislocazione anteriore-inferiore dovuta a un movimento forzato di abduzione-rotazione esterna, seguita da dislocazioni posteriori (più probabili nei disturbi convulsivi, incidenti elettrici) e molto raramente da dislocazioni puramente inferiori (luxatio erecta). Clinicamente, il paziente è caratterizzato da una postura sollevata con limitazioni funzionali dolorose e un acromion prominente (fenomeno delle spalline). È importante controllare e documentare la funzione del nervo ascellare (muscolo deltoide), che spesso è anche lesionato.

Prima di tentare la riduzione, si deve escludere radiologicamente una frattura (ap/Neer). Una lussazione posteriore (Fig. 7) è spesso difficile da riconoscere; è anche utile fare un’anamnesi medica dettagliata. Oltre a un’analgesia sufficiente, il paziente e l’operatore devono essere il più rilassati possibile per ridurre la spalla.

Sono possibili anche manovre di auto-riposizionamento, ad esempio secondo Stimson (Fig. 8) in posizione prona con il braccio sospeso verso il basso o secondo il metodo Davos.

Il successo della riduzione è seguito dall’immobilizzazione sul corpo, dal riesame della funzione del muscolo deltoide e dalla documentazione radiologica della riduzione. Eventuali lesioni ossee concomitanti, come le fratture del bordo glenoideo (Fig. 9) o le lacerazioni della cuffia dei rotatori, possono già essere riconosciute in questo modo e, se necessario, chiarite ulteriormente con la tomografia computerizzata. Le lesioni concomitanti dei tessuti molli, come le lesioni labrali e capsulari, le lesioni dell’ancora del bicipite e della cuffia dei rotatori possono essere ulteriormente chiarite con la risonanza magnetica. Vediamo l’indicazione per la risonanza magnetica nei pazienti di età inferiore ai 30 anni e nei pazienti con pseudoparalisi o compromissione funzionale durante i controlli clinici del corso. In particolare, i pazienti di età inferiore ai 30 anni con un’elevata richiesta funzionale al di sopra dell’orizzontale hanno un rischio elevato di riluttanza e dovrebbero quindi essere trattati chirurgicamente in caso di lesioni corrispondenti.

L’immobilizzazione con terapia conservativa viene effettuata per 7-14 giorni dopo la somministrazione del dolore. Si può iniziare immediatamente un esercizio fisioterapico per bilanciare i muscoli stabilizzatori della spalla.

Oggi la ricostruzione artroscopica del labbro e della capsula con ancore di sutura è considerata la procedura standard per la stabilizzazione della spalla nelle lesioni dei tessuti molli. Il rischio di recidiva dopo questi interventi è di circa il 12%. Nel caso di difetti glenoidei più grandi, che spesso si verificano dopo lussazioni ricorrenti, spesso è necessaria una ricostruzione ossea con chip osseo o trasferimento coracoideo (dopo Latarjet).

Lesioni del tendine del bicipite lungo

La lesione del tendine bicipite lungo intra-articolare può verificarsi attraverso vari meccanismi. I disturbi, che spesso sono descritti posteriormente e si irradiano nell’omero ventrale, sono difficili da classificare, con dolenza pressoria nel solco, test di funzionalità del bicipite dolorosi (supinazione/flessione), sintomi di impingement e persino salto del tendine in caso di lesioni alla puleggia del bicipite. Le lesioni dell’ancora bicipitale (lesioni SLAP: labbro superiore da anteriore a posteriore) e della puleggia bicipitale possono essere rilevate con moderata affidabilità solo con l’artro-RM e spesso vengono confermate solo per via artroscopica. Le tecniche di ricostruzione sono promettenti nei pazienti giovani. Più pragmatica è la tenotomia del tendine lungo del bicipite. Le rotture complete del tendine lungo del bicipite sono di solito il risultato di cambiamenti degenerativi e nella maggior parte dei casi sono solo un problema estetico; la funzione viene assunta dal capo corto del muscolo. C’è l’opzione della tenodesi, che di solito viene eseguita per via sottopettorale.

Rottura del tendine bicipite distale

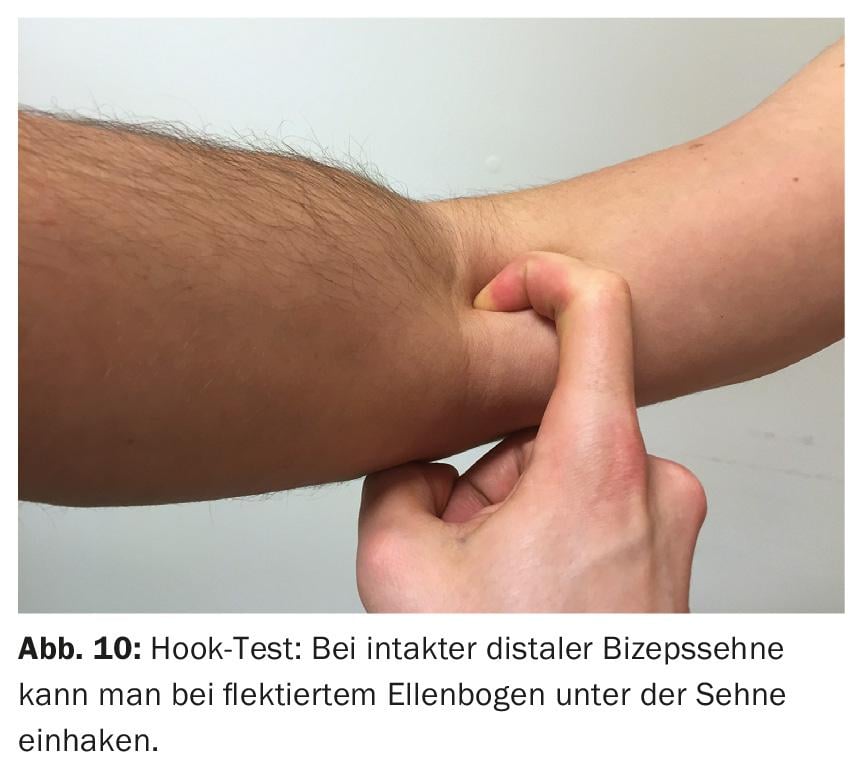

Il sollevamento di un carico in flessione e supinazione è di solito la causa di una rottura del tendine del bicipite distale (ad esempio, l’allenamento della forza). I pazienti avvertono una perdita acuta di forza e spesso sentono uno schiocco. Clinicamente, il tendine non è più palpabile, il test di Hook è positivo (Fig. 10) . Dal punto di vista funzionale, c’è una riduzione della forza durante la flessione-supinazione combinata in un confronto laterale. Se la diagnosi non è clinicamente certa, la risonanza magnetica o l’ecografia possono aiutare. Se la lesione porta a una perdita completa della funzione, il tendine deve essere reinserito tempestivamente.

Lesioni della cuffia dei rotatori

Con l’avanzare dell’età, le lesioni alla cuffia dei rotatori vengono alla ribalta; spesso sono associate a danni degenerativi precedenti. I pazienti sono spesso afflitti dal dolore notturno, oltre che da una funzionalità limitata. Importanti indizi sono forniti dall’esame clinico con i corrispondenti deficit funzionali. Le lacerazioni ossee della cuffia possono essere adeguatamente visualizzate dalla radiologia convenzionale o dalla tomografia computerizzata. Altrimenti, l’artro-RM o l’ecografia aiutano a confermare la diagnosi. Nelle rotture traumatiche, si raccomanda un trattamento tempestivo per evitare la progressione, la retrazione e la degenerazione del grasso muscolare. L’artroscopia è un modo elegante per individuare e trattare eventuali lesioni concomitanti nell’articolazione. L’obiettivo più importante deve essere la fissazione anatomica stabile, che può essere ottenuta, ad esempio, con ancore di sutura (Fig. 11). Un trattamento di follow-up rigoroso – soprattutto nel caso di lesioni puramente tendinee – è un prerequisito per un buon risultato.

“Terribile triade della spalla

La ‘terribile triade’ della spalla si riferisce a una lussazione della spalla con lesione della cuffia dei rotatori e danno neurologico al nervo ascellare o al plesso superiore del braccio. Questa lesione si verifica fino al 18% delle lussazioni anteriori della spalla e spesso viene inizialmente trascurata. Fino al 90% dei sintomi neurologici sono reversibili. Con la refissazione tempestiva della cuffia dei rotatori, c’è la possibilità di una buona funzionalità della spalla, anche se la funzione deltoidea non viene recuperata.

“Spalla dello sportivo”

Il termine si riferisce classicamente ai disturbi che si verificano negli atleti che lanciano, come i giocatori di pallamano. Questo è giustificato da un adattamento al carico atletico, che porta all’iperlassità dovuta ai movimenti di affondo massimo. Questo porta a un decentramento della testa omerale e di conseguenza a una sintomatologia combinata di impingement e instabilità. Questi sovraccarichi portano poi a patologie della cuffia dei rotatori (che colpiscono fino all’83% di tutti i giocatori di pallamano), del tendine lungo del bicipite e della sua ancora e del labbro. Non di rado queste lesioni da overuse si concludono con lesioni complete acute. Uno sforzo ripetitivo unilaterale, come il nuoto o l’arrampicata, può portare all’intrappolamento e alla borsite. Una riduzione della quantità di formazione e una formazione compensativa adeguata possono essere d’aiuto in questo caso.

Terapia iniziale

Se si esclude un danno strutturale, di solito è possibile continuare a funzionare, adattandosi ai sintomi. L’immobilizzazione deve essere effettuata solo per un breve periodo (7-14 giorni), al fine di preservare il più possibile il range di movimento. L’analgesia costante è altrettanto importante. L’immobilizzazione vicino al corpo è solitamente sufficiente (Fig. 12). Se la valutazione iniziale è difficile, è consigliabile monitorare il paziente nel corso della procedura. L’esercizio fisioterapico può aiutare a coordinare nuovamente le sequenze di movimento e a bilanciare i muscoli della spalla. Le iniezioni di cortisone non hanno alcun ruolo nel trattamento iniziale delle lesioni.

Ulteriori letture:

- Doyscher R, et al: Lesioni acute e lesioni da overuse della spalla nello sport. Orthopäde 2014; 43(3): 202-208.

- Doyscher R, Scheibel M: Esame clinico della spalla – una panoramica strutturata. Dtsch Z Sportmmed 2013; 61: 260-266.

- Gyftopoulos S, Recht M: La spalla che lancia. Il

- Lesioni comuni e meccanismi sottostanti. Semin Musculoskelet Radiol 2014; 18(4): 404-411.

- Jensen G, et al: Lesioni dell’articolazione acromion-claveare. Trauma Surgeon 2015; 118: 1041-1055.

- Prudnikov OE, Prudnikov DO: Terribile triade della spalla. Estremità superiore 2011; 6: 199-207.

Un link utile:

www.shoulderdoc.co.uk

PRATICA GP 2016; 11(4): 10-15