Le cause più comuni dell’alitosi sono il rivestimento della lingua o la gengivite. Le terapie generiche e cieche di solito portano al fallimento, ecco perché il trattamento deve essere strettamente correlato alla causa.

Grazie alla crescente presenza dei media e all’aumento degli studi scientifici, negli ultimi anni l’argomento tabù dell’alito cattivo è diventato oggetto di attenzione da parte di pazienti e medici. Tuttavia, l’alitosi è ancora un problema diffuso. Circa il 10-40% della popolazione soffre di alitosi almeno una volta [1,2,3]. Prima che i pazienti si rechino a un consulto professionale sull’alitosi, più della metà ha già visto uno o più medici [4]. Questo dimostra che nella pratica c’è una certa impotenza nel trattare questi pazienti. Spesso si eseguono terapie a tappeto senza successo, il che richiede molto tempo e costi e alla fine porta alla frustrazione del paziente e del medico. Non è raro che vengano eseguite endoscopie gastrointestinali e tonsillectomie o che venga prescritto un antibiotico, il tutto senza successo. Molti pazienti soffrono di alitosi per diversi anni, il che diventa un peso psicologico crescente e può ridurre notevolmente la qualità della vita delle persone colpite [4].

Questo articolo offre una panoramica sul complesso tema dell’alitosi. Per un approfondimento, a questo punto si fa riferimento al libro “Alitosi”. Trattamento professionale dell’alito cattivo nello studio dentistico” [5].

Differenziazioni terminologiche

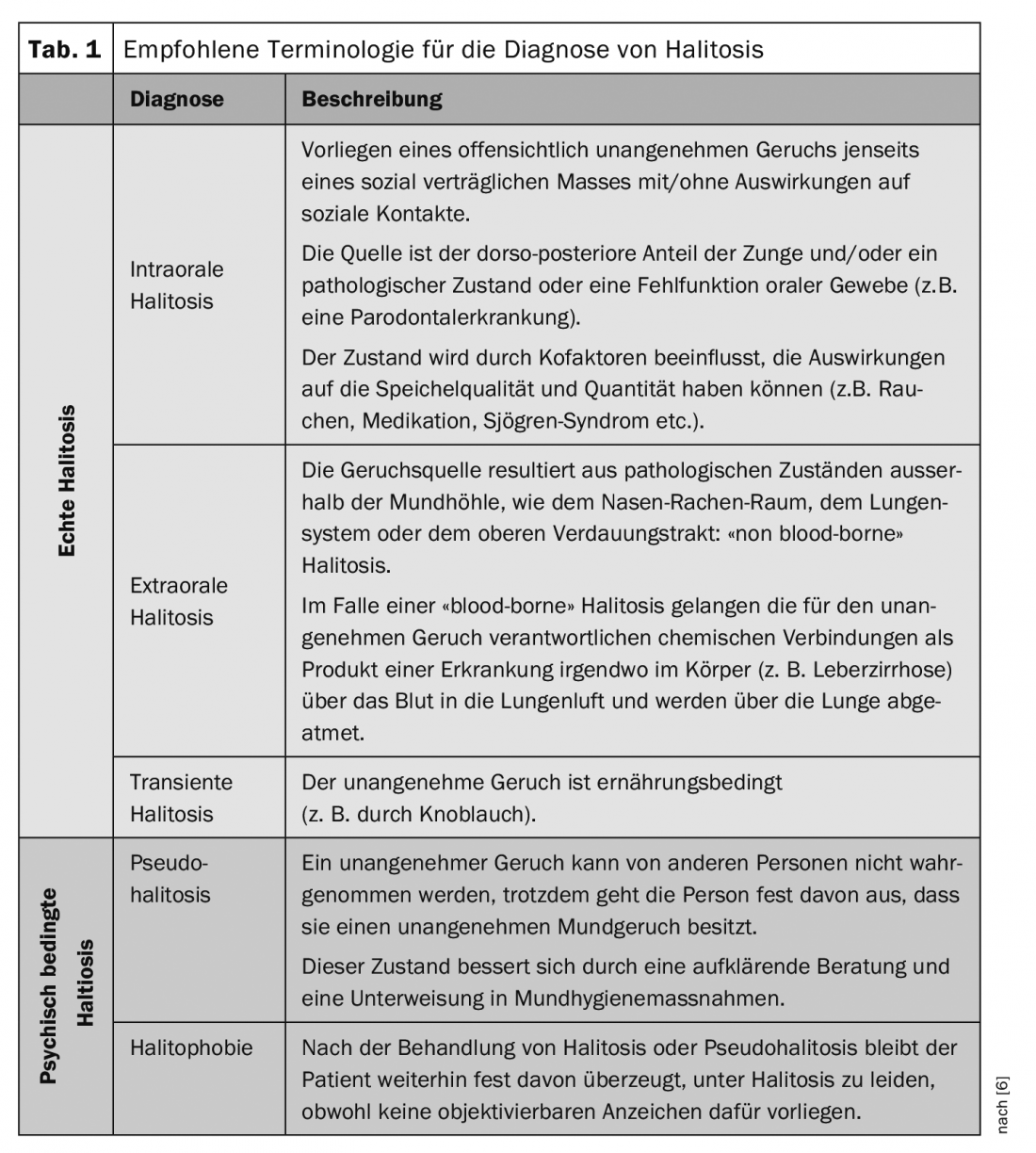

L’alitosi deriva dalla parola latina halitus (respiro, foschia) e descrive un odore sgradevole dell’aria respirata, indipendentemente dal luogo di provenienza. I termini usati come sinonimi, come alitosi o foeter ex ore, si riferiscono solo ai casi con una causa nella cavità orale. Per includere il più possibile tutti i quadri clinici, oggi si usa solo il termine alitosi. A seconda dell’origine, si distingue tra alitosi intraorale ed extraorale. Oltre all’alitosi vera e propria, esiste anche un’alitosi psicologicamente indotta (pseudoalitosi/alitofobia). Il paziente descrive un odore sgradevole, che non può essere confermato oggettivamente né con strumenti di misurazione. I pazienti con pseudoalitosi, a differenza di quelli con alitofobia, possono essere convinti che l’alitosi non è presente attraverso una diagnosi e un’educazione adeguate. L’alitosi transitoria è causata da alimenti come la cipolla o l’aglio [6] (Tabella 1).

Cause per lo più localizzate nella cavità orale

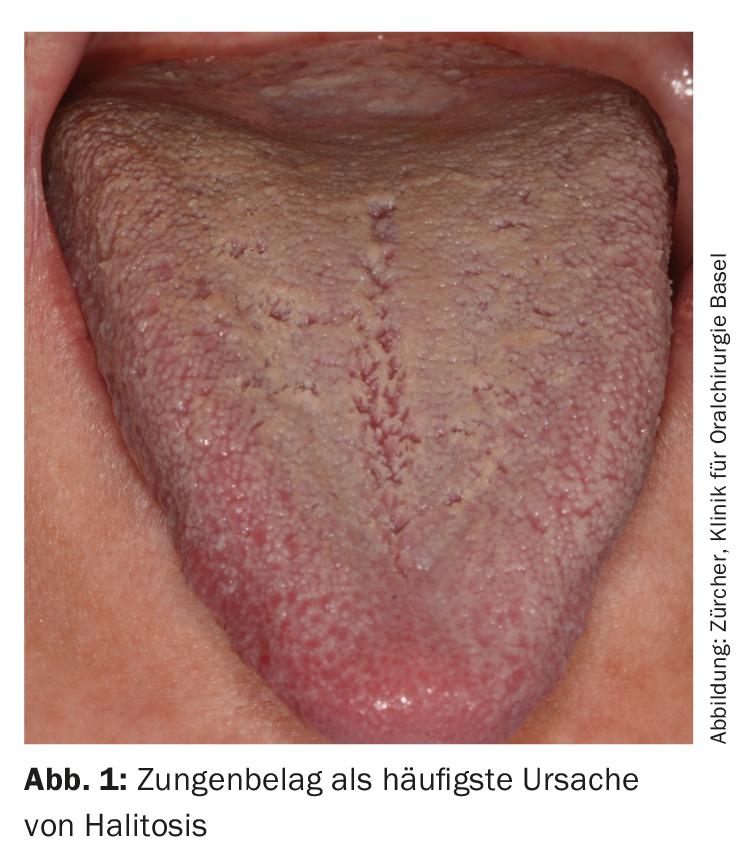

Diversi studi hanno dimostrato che la fonte dell’odore sgradevole si trova nella cavità orale in circa l’80-90% [4,7]. Poiché più della metà dei batteri orali sono localizzati sulla superficie della lingua, il dorso della lingua in combinazione con il rivestimento della lingua (Fig. 1) è la causa più comune dell’alitosi. I batteri Gram-negativi, anaerobi, che risiedono nei microfori e nelle fessure protette dall’ossigeno dell’epitelio della lingua, metabolizzano il materiale organico proveniente dalla saliva, dai residui di cibo e dalle cellule epiteliali esfoliate. Le proteine con aminoacidi contenenti zolfo (ad esempio, cisteina, cistina e metionina) vengono convertite in composti volatili di zolfo (VSC) ed entrano nell’aria che respiriamo. Nell’alitosi, l’idrogeno solforato, il metilmercaptano e il dimetilsolfuro, un po’ meno volatile, giocano un ruolo importante [8]. I batteri speciali sono anche responsabili dell’infiammazione delle gengive (gengivite) e del parodonto (parodontite marginale), che, oltre alla scarsa igiene orale e delle protesi e alle infezioni locali, sono altre possibili cause orali [4,5,7].

Contrariamente all’opinione ancora diffusa, le cause esterne alla cavità orale sono piuttosto rare, rappresentando circa il 5% dei casi [4,7]. La maggior parte dei casi riguarda l’area dell’orecchio, del naso e della gola (ad esempio, tonsillite, sinusite mascellare), seguita dal tratto gastrointestinale (ad esempio, reflusso gastro-esofageo, diverticoli). Anche le malattie sistemiche, le alterazioni metaboliche e ormonali, le insufficienze epatiche o renali e le malattie respiratorie possono essere responsabili dell’alitosi [5]. Una nuova ricerca ha trovato prove che un difetto genetico in SELENBP1 può portare a un odore corporeo simile a quello dei cavoli [9].

Anche i cosiddetti cofattori svolgono un ruolo importante, in quanto possono favorire lo sviluppo dell’alitosi orale. La riduzione della portata salivare è il cofattore più importante, per il quale esistono diverse cause. Ad esempio, molti pazienti assumono farmaci che causano secchezza delle fauci come effetto collaterale. Questo cambia non solo la quantità ma anche la qualità della saliva: diventa più viscosa e appiccicosa. In una cavità orale secca, l’effetto di risciacquo e diluizione della saliva è notevolmente ridotto, il che favorisce la formazione di biofilm. Il fumo, il consumo di caffè e di alcol, la scarsa assunzione giornaliera di acqua, la respirazione con la bocca, una dieta squilibrata e un indice di massa corporea troppo alto o troppo basso possono anche favorire lo sviluppo dell’alitosi [5].

Concetto di diagnosi e terapia in sintesi

Prima dell’appuntamento, il paziente riceve un modulo di anamnesi di quattro pagine (www.andreas-filippi.ch). Questo serve come base per la conversazione introduttiva con il paziente e fornisce informazioni sul tipo e sulla frequenza dell’alitosi, sulle autoterapie già effettuate e sui trattamenti di altri medici e sul livello di sofferenza. Con questa anamnesi generale e speciale, vengono registrati anche i possibili cofattori. Segue una valutazione clinica con l’obiettivo di identificare i siti di predilezione nella cavità orale. Segue l’ispezione dei tessuti molli orali e faringei (in particolare il rivestimento della lingua, l’anello di Waldeyer della faringe, i dotti escretori delle ghiandole salivari). Vengono valutate anche le otturazioni e i restauri dentali, le condizioni parodontali e l’igiene orale [4,5]. Se il paziente lamenta secchezza delle fauci o se questo può essere confermato durante l’esame, viene effettuato anche un test della saliva (Saliva-Check BUFFER®, GC). Gli esami microbiologici, invece, sono raramente utilizzati perché fondamentalmente non hanno alcuna influenza sulla terapia [5].

La diagnosi del respiro viene fatta organoletticamente (con l’aiuto dell’olfatto del medico) e con strumenti di misurazione [4-6, 10-12]. Durante il colloquio introduttivo e l’esame clinico, la gravità dell’alitosi viene registrata in base alla distanza dell’esaminatore dal paziente (distanza 1 m=grado 3, distanza 30 cm = grado 2, distanza 10 cm = grado 1) [4,5,12].

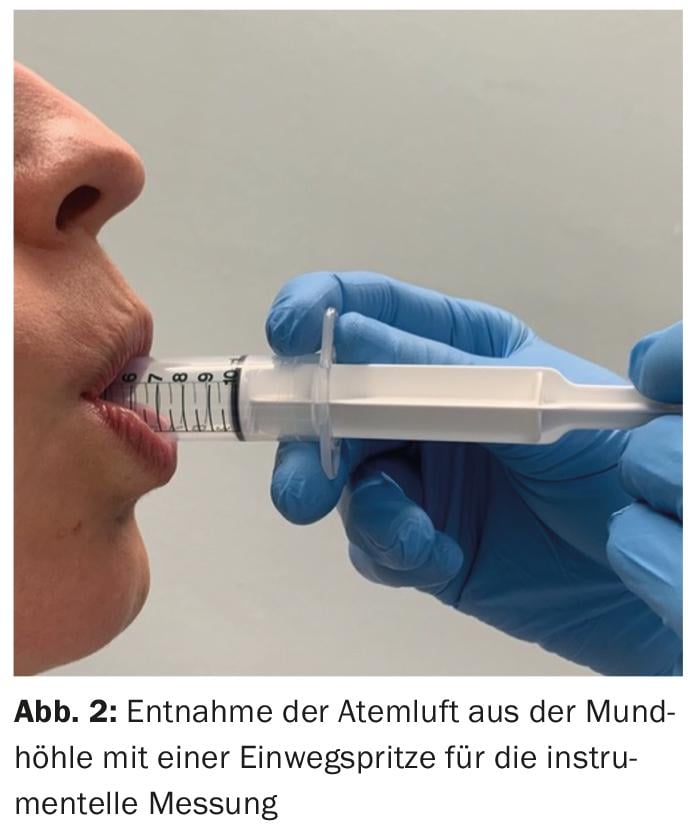

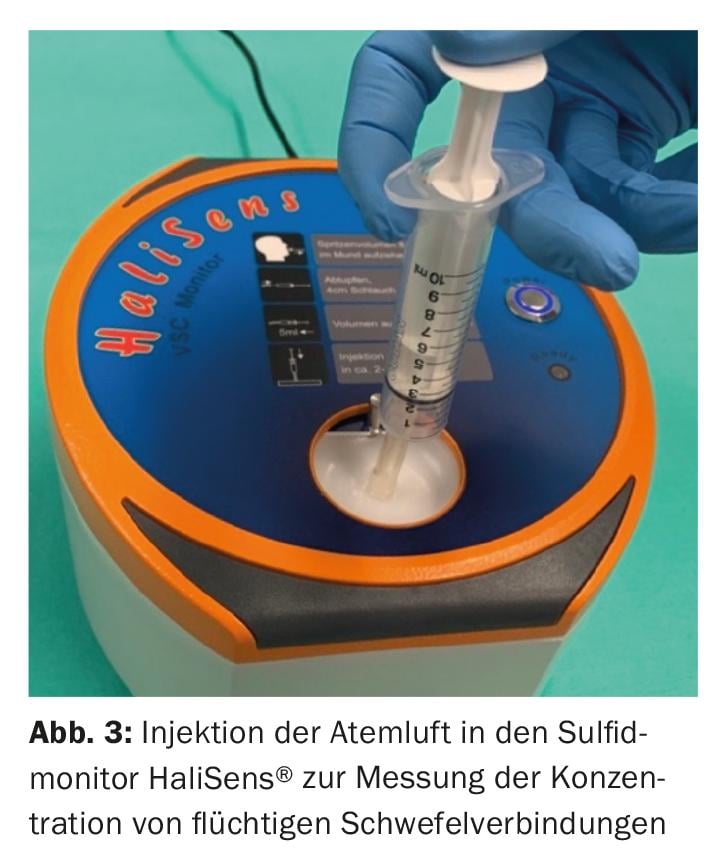

La misurazione strumentale viene effettuata con un monitor di solfuri (HaliSens®, Al Analytical Innovations GmbH, Moosbach, Germania) (Fig. 2 e 3) e un gascromatografo (OralChroma™, Fa. Abilit, USA). Questo oggettiva i sintomi olfattivi del paziente e mostra la distribuzione dei composti volatili dello zolfo [4,5,11,12].

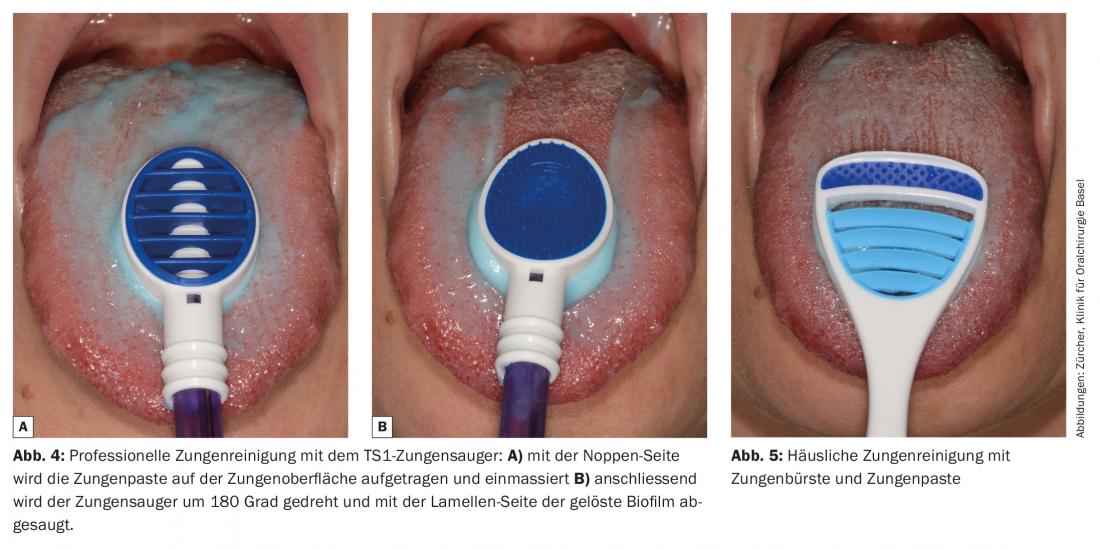

A seconda della causa, il concetto di terapia individuale viene discusso con il paziente: Le infiammazioni esistenti delle gengive o del parodonto e le lesioni cariose vengono trattate, se necessario con il supporto dell’igiene dentale. Se la parte posteriore della lingua è coperta da un rivestimento, viene eseguita una pulizia professionale della lingua con l’aspiratore TS1 (TS Pro GmbH, Karlsruhe, Germania): Il biofilm sulla superficie della lingua viene sciolto con una pasta per la lingua e con i due lati funzionali dell’aspiratore per la lingua (lato del pennino e lato di aspirazione) e aspirato. [13] (Fig. 4a e 4b). Inoltre, il paziente viene introdotto alla pulizia della lingua a casa con un pennello e una pasta per la lingua come parte della routine quotidiana di igiene orale. [4,5,12] (Fig. 5). Se sono presenti dei cofattori, questi vengono discussi con il paziente e, se possibile, corretti. Se necessario, si rivolga al medico di famiglia o al medico curante [4,5,12].

Se la causa dell’alitosi è esterna alla cavità orale o se il paziente soffre di alitofobia, viene indirizzato allo specialista appropriato (otorinolaringoiatra, internista, psicologo/psichiatra) [4,5].

Inoltre, l’applicazione Halitosis è consigliata [14]. In questo modo, il paziente può leggere le informazioni ricevute in tutta tranquillità. Oltre a molte immagini, ci sono anche istruzioni video che mostrano un autotest affidabile. Con un diario interattivo, l’utente può essere ancora più coinvolto nell’argomento.

Conclusione

Non esiste un trattamento unico per l’alitosi. Solo una procedura strettamente legata alla causa porta al successo. Il concetto terapeutico della consultazione sull’alitosi presso le Cliniche Dentistiche Universitarie UZB è stato ripetutamente adattato nel corso di 16 anni, in modo da raggiungere un successo terapeutico costantemente elevato, superiore al 90%. Questo dimostra che oggi nessuno dovrebbe soffrire di alitosi.

Letteratura:

- Miyazaki H, et al.: Correlazione tra i composti volatili dello zolfo e alcune misure di salute orale nella popolazione generale. J Periodontol 1995; 66 (8): 679-684.

- Loesche WJ, et al: Malodore orale negli anziani. In: Van Steenberghe D, Rosenberg M (eds). Alito cattivo. Un approccio multidisciplinare. Leuven: University Press, 1996: 181-195.

- Bornstein MM, et al: Prevalenza dell’alitosi nella popolazione della città di Berna, Svizzera: uno studio di confronto tra dati auto-riferiti e dati clinici. Eur J Oral Sci 2009; 117(3): 261-257.

- Zürcher A, et al.: Risultati, diagnosi e risultati di una consultazione sull’alitosi in un periodo di sette anni. Schweiz Monatsschr Zahnmed 2012; 122(3): 205-216.

- Filippi A: Alitosi. Berlino: Quintessenz, 2011.

- Seemann R, et al.: Gestione dell’alitosi da parte del medico odontoiatra generale: risultati di un workshop di consenso internazionale. Swiss Dent J 2014; 124(11): 1205-1211.

- Quirynen M, et al.: Caratteristiche di 2000 pazienti che hanno visitato una clinica per l’alitosi. J Clin Periodontol 2009; 36(11): 970-795.

- Tonzetich J: Produzione e origine del cattivo odore orale: una revisione dei meccanismi e dei metodi di analisi. J Periodontol 1977; 48(1): 13-20.

- Pol A, et al: Mutazioni in SELENBP1, che codifica una nuova metanethiol ossidasi umana, causano alitosi extraorale. Nat Genet 2018; 50(1): 120-129.

- Greenman J, et al.: Valutazione organolettica dell’alitosi per i professionisti del settore dentale – raccomandazioni generali. J Breath Res 2014; 8(1): 017102.

- Laleman I, et al: Valutazione strumentale dell’alitosi per il medico dentista generico. J Breath Res 2014; 8(1): 017103.

- Schumacher MG, et al: Valutazione di una consultazione sull’alitosi in un periodo di undici anni. Swiss Dent J 2017; 127(10): 852-856.

- Zürcher A, et al.: Un nuovo strumento per la pulizia professionale della lingua. Quintessenz 2016; 67(6): 729-733.

- Filippi A: Applicazioni per smartphone per dentisti. Swiss Dent J 2018; 128(3): 252.

PRATICA GP 2019; 14(4): 30-33