Nei pazienti con la sindrome di WPW, la tachicardia da rientro AV ortodromica (tachicardia regolare a complesso stretto) è la più comune, ma raramente possono verificarsi tachicardia da rientro AV antidromica (tachicardia regolare a complesso largo) o fibrillazione atriale con conduzione attraverso la via (tachicardia irregolare a complesso largo). La terapia acuta di scelta nei pazienti con sindrome di WPW e tachicardia persistente sintomatica da rientro AV ortodromico (tachicardia regolare a complessi stretti) consiste nell’eseguire manovre vagali e, se queste falliscono, nella somministrazione di adenosina parenterale. La terapia acuta di scelta per i pazienti con sindrome di WPW e fibrillazione atriale (tachicardia irregolare a complessi larghi) in una situazione emodinamicamente instabile è l’elettrocardioversione.

Definizione della sindrome di WPW

La sindrome di Wolff-Parkinson-White (WPW) è una condizione cardiologica definita dalla combinazione di 1) Presenza di una via accessoria a conduzione anterograda con conseguente preeccitazione nell’ECG a riposo, nonché 2) la comparsa di tachicardia parossistica sopraventricolare. La prevalenza della sindrome WPW nella popolazione generale è di circa 0,1-0,3% [1,2]. Oltre al verificarsi di una tachicardia da rientro, raramente può verificarsi una fibrillazione atriale (FA) con conduzione molto rapida al ventricolo. Nel peggiore dei casi, questo può portare alla fibrillazione ventricolare e quindi alla morte cardiaca improvvisa. Il rischio di questo fenomeno nei pazienti con sindrome WPW è dell’ordine dello 0,25% all’anno o del 3-4% nell’arco della vita [3].

Fisiopatologia della sindrome di WPW

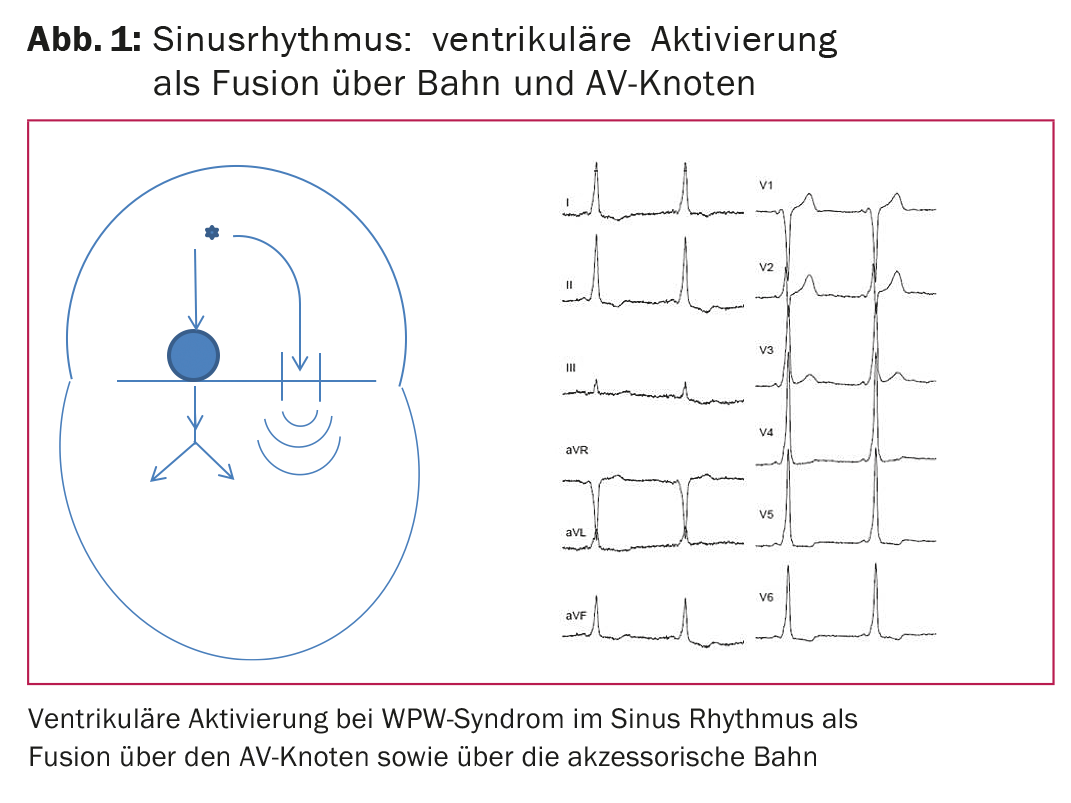

Nel sistema di conduzione elettrica del cuore, il nodo AV è normalmente l’unico collegamento elettrico tra gli atri e i ventricoli. Il substrato anatomico della sindrome WPW è un’ulteriore connessione muscolare atrio-ventricolare al di fuori del nodo AV (Fig. 1). Questa connessione si chiama via accessoria. A differenza del nodo AV, che trasmette l’eccitazione atriale ai ventricoli dopo una pausa, le vie accessorie trasmettono l’eccitazione dall’atrio direttamente ai ventricoli senza alcun ritardo rilevante.

Nel ritmo sinusale, quindi, c’è un’eccitazione precoce del miocardio ventricolare nella regione dell’orifizio della via accessoria (Fig. 1, schematico). Questa cosiddetta pre-eccitazione è caratterizzata nell’ECG dei pazienti con sindrome WPW da un accorciamento del tempo PQ, dalla presenza di un’onda delta iniziale e quindi da un allargamento del complesso QRS (Fig. 1, ECG). Si tratta di un’attivazione fusionale del ventricolo, in quanto una parte viene attivata tramite la via accessoria e una parte tramite il nodo AV e il normale sistema di conduzione.

Dal punto di vista anatomico, le vie accessorie possono verificarsi in qualsiasi punto della regione dell’anulus tricuspidale o mitralico. I tratti sinistri con localizzazione all’anulus mitralico laterale sono i più comuni. Nel 10% di tutti i casi, sono presenti contemporaneamente diverse vie accessorie [4]. La sindrome di WPW può essere associata a difetti cardiaci congeniti, come l’anomalia di Ebstein, con vie accessorie multiple presenti fino a un terzo dei casi [5].

Disturbi del ritmo nella sindrome WPW

Nei pazienti con sindrome di WPW possono verificarsi tre diversi gruppi di aritmie: tachicardia AV rientrante ortodromica (85%), tachicardia AV rientrante antidromica (10%) e fibrillazione atriale con conduzione anterograda ai ventricoli (5%).

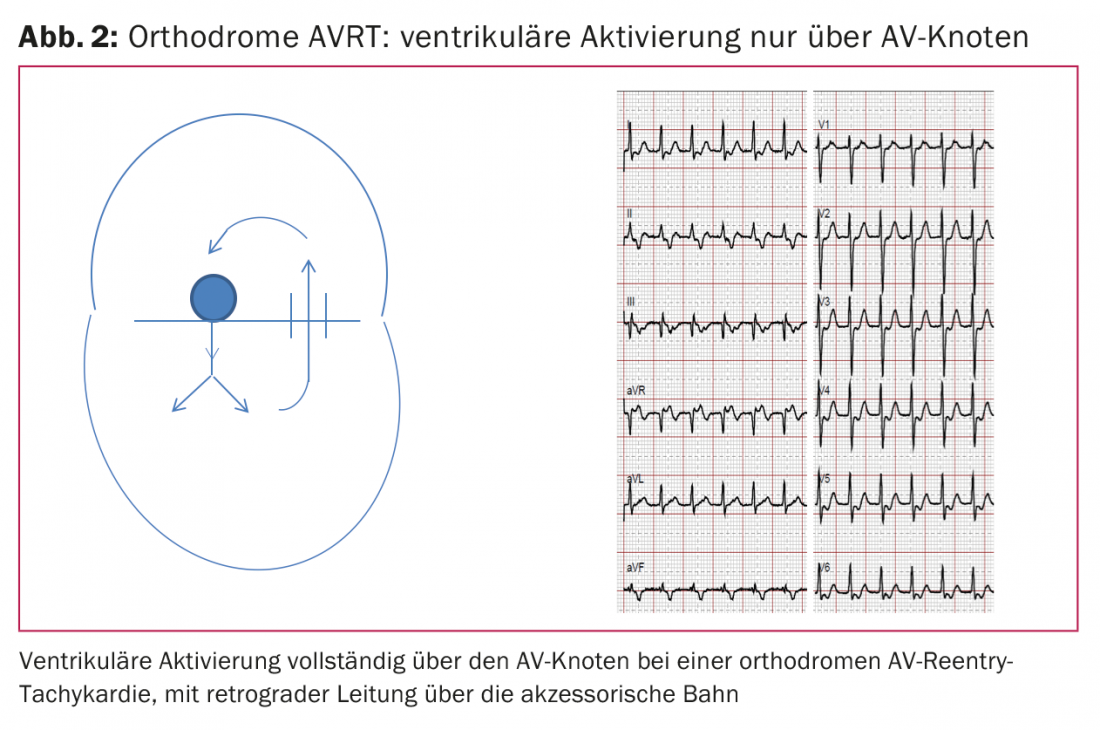

Tachicardia a rientro AV ortodromica: La tachicardia da rientro AV ortodromica è una tachicardia parossistica regolare a complessi stretti con una frequenza compresa tra 150-250/min. L’eccitazione viene condotta dall’atrio in modo anterogrado al ventricolo attraverso il nodo AV, utilizzando il normale sistema His-Purkinje per attivare i ventricoli, motivo per cui il complesso QRS è stretto (non è presente l’onda delta). La via accessoria poi retrograda l’eccitazione dal ventricolo all’atrio (Fig. 2).

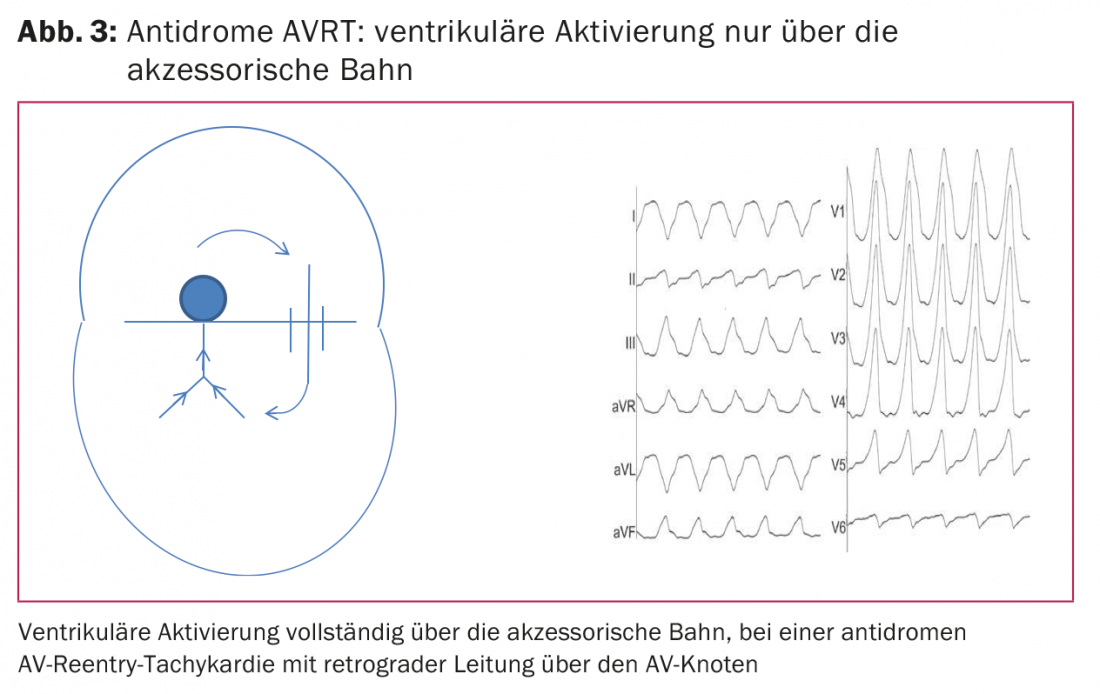

Tachicardia AV rientrante antidromica: La tachicardia antidromica da rientro AV, molto più rara, è una tachicardia parossistica regolare ad ampio complesso. Qui l’eccitazione viene trasferita dall’atrio in modo anterogrado ai ventricoli attraverso la via accessoria. L’eccitazione viene trasmessa attraverso il miocardio funzionante, motivo per cui il complesso QRS è ampio. La conduzione retrograda verso gli atri avviene poi attraverso il nodo AV (Fig. 3).

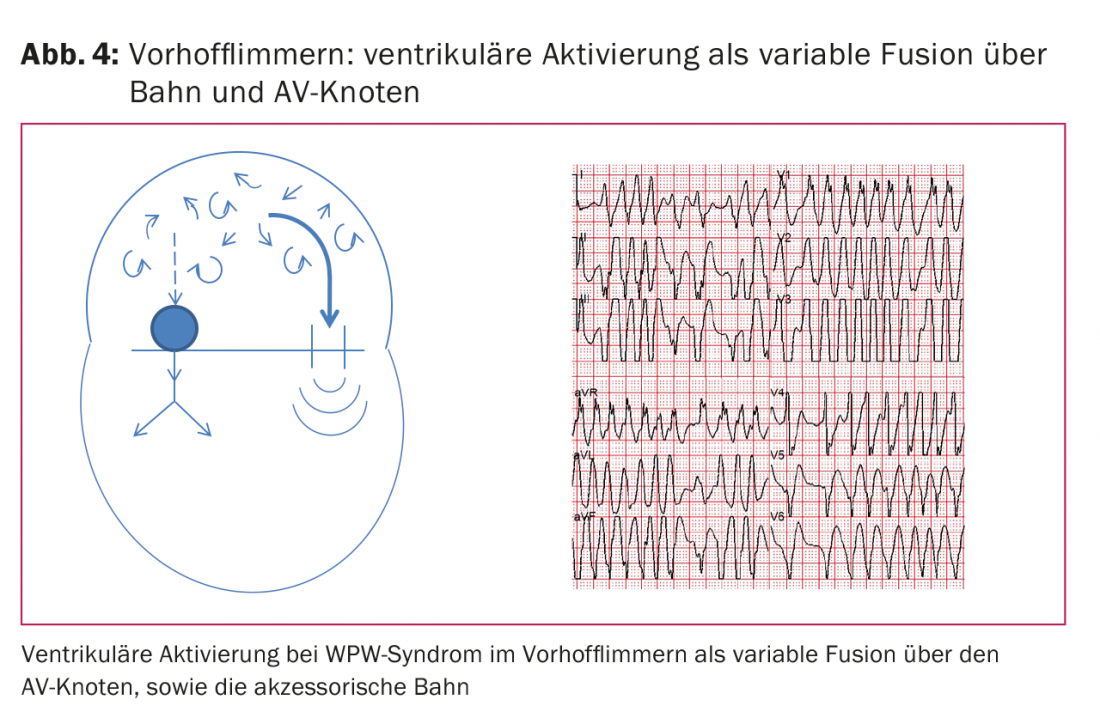

Fibrillazione atriale: La terza forma che può verificarsi nei pazienti con sindrome di WPW è la fibrillazione atriale, che può verificarsi anche nei pazienti giovani con sindrome di WPW nel 15-40% [6]. Questo viene trasferito per via anterograda ai ventricoli attraverso la via accessoria e provoca un ampliamento dei complessi QRS. Questi possono variare notevolmente da battito a battito, perché vengono attivate diverse quantità di miocardio attraverso le vie accessorie o i nodi AV. Nel caso di un breve periodo refrattario della via accessoria (in genere inferiore a 250 ms), la fibrillazione atriale può innescare tassi ventricolari molto rapidi. L’ECG tipico che ne risulta è spesso descritto come “Fast-Broad-Irregular”, o “FBI ECG” in breve (Fig. 4) . Nel peggiore dei casi, la conduzione 1:1 può portare alla fibrillazione ventricolare con conseguente morte cardiaca improvvisa.

Diagnosi della sindrome di WPW

La diagnostica di base deve comprendere l’anamnesi, l’esame fisico e un ECG a 12 derivazioni in ritmo sinusale per documentare la preeccitazione. Si deve anche richiedere la documentazione dell’ECG durante un episodio di tachicardia mediante un ECG a 12 derivazioni o un ECG a lungo termine. Inoltre, tutti i pazienti con la sindrome di WPW dovrebbero sottoporsi a un’ecocardiografia una tantum per escludere cardiopatie strutturali, soprattutto anomalie congenite.

In passato sono stati condotti studi di stratificazione del rischio non invasivi, ma sono diventati molto meno importanti con l’introduzione della terapia ablativa. Da un lato, si può eseguire un ECG da sforzo. Una perdita improvvisa della preeccitazione anche a frequenze cardiache leggermente elevate durante l’esercizio fisico significa generalmente un lungo periodo refrattario della via accessoria e quindi un basso rischio di morte cardiaca improvvisa. Anche la preeccitazione che è solo intermittente sembra essere un indicatore a basso rischio. Infine, l’ECG durante la fibrillazione atriale può essere utilizzato per la stratificazione del rischio: frequenze molto rapide nella fibrillazione atriale con intervalli RR minimi inferiori a 250 ms significano un periodo refrattario molto breve della via e di conseguenza hanno un rischio più elevato di morte cardiaca improvvisa [1,7].

Terapia per la sindrome di WPW

Dagli anni ’90, l’ablazione con catetere con energia a radiofrequenza è disponibile come trattamento curativo per la sindrome di WPW [8]. Durante un esame elettrofisiologico con accesso vascolare minimamente invasivo attraverso l’inguine, la posizione della via accessoria viene prima accuratamente localizzata e successivamente ablata. Il tasso di successo per l’eliminazione permanente della via è superiore al 95%, il che elimina anche il rischio di morte cardiaca improvvisa. Nei pazienti giovani con sindrome di WPW e presenza concomitante di fibrillazione atriale parossistica, quest’ultima di solito non si verifica più dopo l’ablazione della via [9]. I rischi del trattamento di ablazione sono <1% per le complicanze rilevanti, che sono il tamponamento cardiaco o il blocco AV completo iatrogeno con localizzazione anterosettale della via vicino al fascio di His.

AVRT sintomatica persistente: la terapia acuta per i pazienti con AVRT sintomatica persistente consiste in manovre vagali e, in assenza di conversione al ritmo sinusale, nella somministrazione parenterale di adenosina, che porta alla cessazione dell’AVRT con un breve blocco AV.

Fibrillazione atriale e sindrome WPW: nei pazienti con fibrillazione atriale e sindrome WPW, l’elettrocardioversione deve essere eseguita se la situazione è emodinamicamente instabile. In condizioni di stabilità emodinamica, si può provare prima la terapia farmacologica con un farmaco antiaritmico di classe Ic o III. I beta-bloccanti, i calcio antagonisti con effetto sul nodo AV e l’adenosina, invece, sono controindicati nella situazione acuta di fibrillazione atriale, in quanto bloccano la conduzione nel nodo AV e possono quindi favorire la conduzione attraverso la via accessoria (accelerazione paradossa del polso).

Procedura per i pazienti con preeccitazione asintomatica

Oltre ai pazienti con sindrome WPW (preeccitazione e tachicardia sintomatica), esiste anche un gruppo di pazienti con preeccitazione asintomatica senza tachicardia, nei quali la preeccitazione viene solitamente scoperta per caso. In questi pazienti, la stratificazione del rischio non invasiva mediante ergometria è generalmente raccomandata come metodo primario. Se si verifica una perdita improvvisa della preeccitazione a frequenze cardiache elevate, il rischio di morte cardiaca improvvisa è basso, grazie al lungo periodo refrattario, e in genere non sono necessarie ulteriori misure.

Se questo fenomeno non può essere osservato o non può essere osservato con certezza, la procedura successiva relativa all’esame elettrofisiologico e all’ablazione deve essere discussa individualmente. Grazie alle elevate probabilità di successo e al basso rischio dell’esame, negli ultimi anni l’indicazione all’ablazione nei pazienti con preeccitazione asintomatica è diventata più generosa. Inoltre, ci sono altri fattori che rendono più probabile l’ablazione: I dati del registro suggeriscono che, in primo luogo, la morte cardiaca improvvisa nei pazienti con sindrome di WPW è più comune durante l’esercizio fisico e, in secondo luogo, che la sindrome di WPW può essere responsabile di circa l’1% dei decessi negli atleti [10]. Di conseguenza, l’ablazione dovrebbe essere presa in considerazione prima negli atleti. Per gli autisti professionisti (camion, autobus, treni) e gli apprendisti militari in Svizzera, è richiesta la patente di guida o la licenza di condurre. L’idoneità al lavoro viene data solo dopo una precedente ablazione della via accessoria. Un altro gruppo di pazienti con preeccitazione asintomatica che dovrebbero essere presi in considerazione per l’ablazione sono quelli con malattie cardiache strutturali, in quanto sono a maggior rischio di fibrillazione atriale e quindi a maggior rischio di morte cardiaca improvvisa.

Letteratura:

- Triedman JK: Gestione della sindrome di Wolff-Parkinson-White asintomatica. Cuore 2009; 95(19): 1628-1634.

- Klein GJ, et al: Modello WPW nell’individuo asintomatico: è cambiato qualcosa? Circ Arrhythm Electrophysiol 2009; 2(2): 97-99.

- Munger TM, et al: Uno studio di popolazione sulla storia naturale della sindrome di Wolff-Parkinson-White nella Contea di Olmsted, Minnesota, 1953-1989. Circolazione 1993; 87: 866-873.

- Keating L, Morris FP, Brady WJ: Caratteristiche elettrocardiografiche della sindrome di Wolff-Parkinson-White. Emerg Med J 2003; 20(5): 491-493.

- Attenhofer Jost CH, et al: Anomalia di Ebstein. Circolazione 2007; 115: 277-285.

- Al-Khatib SM, Pritchett ELC. Caratteristiche cliniche della sindrome di Wolff-Parkinson White. Am Heart J 1999; 138: 403-413.

- Tischenko A, et al: Quando raccomandare l’ablazione con catetere per i pazienti con la sindrome di Wolff-Parkinson-White? Curr Opin Cardiol 2008; 23(1): 32-37.

- Jackman WM, et al. Ablazione catetere delle vie atrioventricolari accessorie (sindrome di Wolff-Parkinson-White) mediante corrente di radiofrequenza. N Engl J Med 1991; 324: 1605-1611.

- Haissaguerre M, et al: Frequenza di fibrillazione atriale ricorrente dopo l’ablazione catetere delle vie accessorie evidenti. Am J Cardiol 1992; 69(5): 493-497.

- Cohen MI, et al: Dichiarazione di consenso degli esperti PACES/HRS sulla gestione del giovane paziente asintomatico con un modello elettrocardiografico Wolff-Parkinson-White (WPW, preeccitazione ventricolare): sviluppata in collaborazione tra la Pediatric and Congenital Electrophysiology Society (PACES) e la Heart Rhythm Society (HRS). Ritmo cardiaco 2012; 9(6): 1006-1024.

CARDIOVASC 2016; 15(6): 10-13