Anche se la fisiopatologia dell’Alzheimer non è ancora stata completamente identificata, è noto che la complessa malattia si manifesta circa 20 anni prima della comparsa dei primi sintomi. La diagnosi precoce e differenziale basata sul liquor è quindi attualmente al centro della gestione.

L’obiettivo è quello di poter intervenire il più precocemente possibile nel corso della malattia.

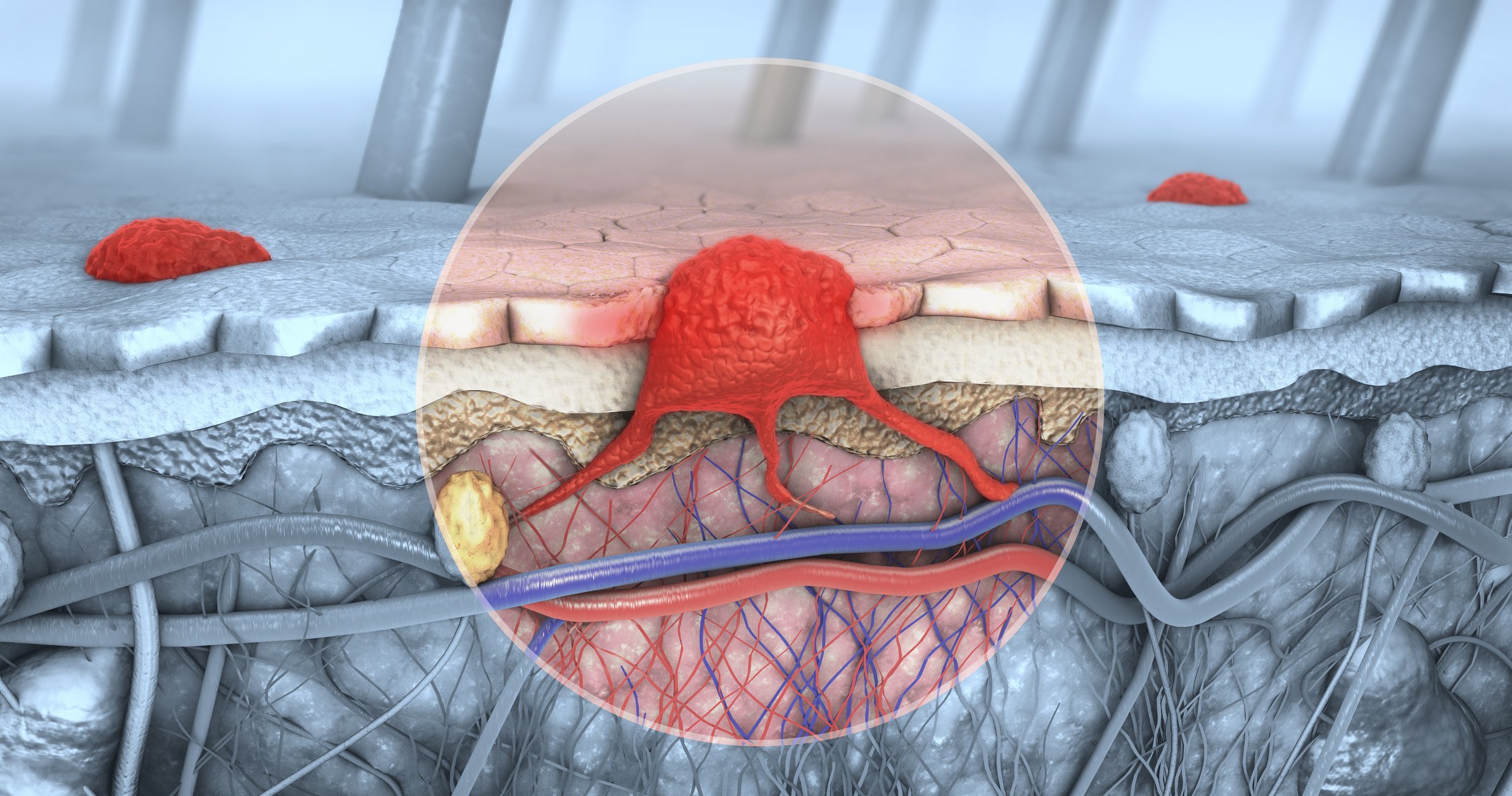

I cambiamenti nei marcatori amiloidi indicano che l’Alzheimer inizia circa 20 anni prima della comparsa dei primi sintomi. Quando si verifica una perdita di cellule nervose causata dalle placche amiloidi e dai grovigli di tau, la malattia è già in fase avanzata. L’obiettivo è quindi non solo rallentare la progressione dei sintomi con l’aiuto della diagnosi precoce e di una gestione terapeutica mirata e personalizzata, ma idealmente prevenirla del tutto in futuro. Le attuali linee guida raccomandano una diagnosi precoce e differenziale della demenza nella malattia di Alzheimer basata sul liquor, con la misurazione dell’Aβ42, del quoziente Aβ42/40, della fosfo-tau 181 e della tau totale [1]. Il quoziente Aβ42/40 dovrebbe essere utilizzato di preferenza, in quanto è superiore alla determinazione della sola Aβ42. La ß-amiloide può essere rilevata nel liquido cerebrospinale e nel sangue, la tau nel liquido cerebrospinale e la catena leggera del neurofilamento (NfL) anche nel liquido cerebrospinale e nel sangue. Si sta svolgendo anche un’intensa ricerca sulla diagnostica della demenza basata sul sangue, come i test immunologici ultrasensibili. Questi consentono di misurare gli epitopi tau fosforilati nel plasma sanguigno. Phsopho-Tau217, phsopho-Tau231 e phsopho-Tau181 si sono dimostrati i più promettenti a questo scopo. Un ulteriore vantaggio: le proteine fosfo-Tau non solo consentono la diagnosi ematica della demenza di Alzheimer preclinica nella fase prodromica del decadimento cognitivo lieve (MCI), ma anche la diagnosi differenziale di altre malattie neurodegenerative della demenza. Una combinazione di test ematici compositi, come Aβ1-42/1-40 e fosfo-Tau217, con test di screening psicometrici è molto promettente. Potrebbero includere i pazienti di Alzheimer preclinico negli studi clinici con trattamenti modificanti la malattia con un errore di screening inferiore al 15%.

La gestione della terapia inizia presto e in modo completo

Ad oggi, la terapia mira a mantenere il più a lungo possibile le capacità cognitive residue e le abilità quotidiane nelle fasi avanzate della malattia. [1,2] Vengono affrontati anche i disturbi comportamentali associati alla demenza. Vengono utilizzati, ad esempio, farmaci anti-demenza come gli inibitori dell’acetilcolinesterasi e gli antagonisti del glutammato, gli antidepressivi, i neurolettici o i nootropi. Gli agenti modificanti la progressione sono nuovi e mirano a ritardare la progressione della malattia.

Mirato contro l’ansia

Tuttavia, un sintomo molto comune dell’Alzheimer è l’agitazione in combinazione con il comportamento aggressivo. Questi pazienti rappresentano una sfida terapeutica importante, poiché molti dei preparati disponibili hanno un profilo di effetti collaterali molto sfavorevole e non sono molto potenti dal punto di vista antipsicotico. Oggi esiste una nuova possibilità con la somministrazione di brexpiprazolo, un antipsicotico di seconda generazione [3]. Ha un’elevata affinità di legame recettoriale con i recettori della noradrenalina, della serotonina e della dopamina. È un antagonista dei recettori della noradrenalina α1B e α2C e dei recettori della serotonina 5-HT2A, nonché un agonista parziale dei recettori della serotonina 5-HT1A e della dopamina D2. Oltre al miglioramento significativo dei sintomi di agitazione, mostra un effetto sui disturbi del pensiero legati al contenuto dei pazienti affetti da demenza, con un profilo di effetti collaterali più favorevole.

In uno studio randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco, condotto su 345 pazienti, è stata osservata una riduzione statisticamente significativa dell’agitazione (Cohen-Mansfield Agitation Inventory Score) con brexpiprazolo, 2 mg/d o 3 mg/d, rispetto al placebo per 12 settimane [4]. Gli effetti avversi sono stati prevalentemente comparabili tra i gruppi verum e placebo. Gli effetti avversi associati alla terapia (TEAE) sono stati cefalea (6,6% con verum, 6,9% con placebo), eventi cardiovascolari allo 0,9% ciascuno e sintomi extrapiramidali al 3,5% (verum) e allo 0% (placebo). La percentuale di pazienti che hanno interrotto il trattamento a causa di eventi avversi è stata di 12 su 226 (5,3%) con brexpiprazolo e 5 su 116 (4,3%) con placebo. Rispetto ad altri antipsicotici atipici, il principio attivo sembra avere anche un vantaggio, in particolare per quanto riguarda il rischio relativamente basso di cadute e fratture ossee [5].

Letteratura:

- Linea guida S3 sulla demenza. Stato: 28 novembre 2023, versione 4.0; registro AWMF n. 038-013.

- Riepe MW, et al: Monitor Versorgungsforschung 03/2023: 55-61. Disponibile su: www.monitor-versorgungsforschung.de/wp-content/uploads/2023/05/MOVS-20230605.pdf (ultimo accesso 10.01.2025).

- REXULTI® Informazioni per gli operatori sanitari, stato: 05/2024.

- Lee D, et al: Brexpiprazolo per il trattamento dell’agitazione nella demenza di Alzheimer: uno studio clinico randomizzato. JAMA Neurol 2023; 80(12): 1307-1316.

- Ballard C: Brexpiprazolo per il trattamento dell’agitazione e dell’aggressività nella demenza di Alzheimer. JAMA Neurol. 2023; 80(12): 1272-1273.

InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2025; 23(1): 29