Il 23° Congresso Mondiale di Dermatologia si è tenuto a giugno a Vancouver. Oltre agli studi di grandi dimensioni, collocati in primo piano, sono stati convincenti anche diversi studi più piccoli, con i loro approcci interessanti e le loro domande di ricerca. Presentiamo alcuni di questi risultati dell’area tematica “cuoio capelluto e capelli”.

In uno studio retrospettivo, un gruppo di ricerca australiano ha analizzato come i melanomi sul cuoio capelluto si presentano dal punto di vista clinico e istologico. Hanno attinto ai dati di una clinica di Melbourne negli ultimi 20 anni. Da un lato, volevano definire meglio il sottogruppo, in modo che la diagnosi e il trattamento potessero essere eseguiti più rapidamente in futuro; dall’altro, hanno confrontato le caratteristiche raccolte con quelle di altri melanomi della regione della testa e del collo. Secondo la letteratura attuale, questi hanno una prognosi complessivamente peggiore rispetto a quelli sul resto del corpo. I melanomi del cuoio capelluto sono considerati particolarmente aggressivi e caratteristici, ma pochi studi hanno indagato questo sottogruppo come entità separata.

Dopo aver raccolto i dati clinici e istopatologici di 1469 melanomi primari cutanei della testa e del collo, i ricercatori hanno suddiviso i casi in base alla localizzazione dei risultati: viso, collo, orecchio e cuoio capelluto. Quest’ultimo gruppo comprendeva 304 melanomi. Rispetto agli altri melanomi della testa e del collo, questi erano significativamente meno spesso carcinomi in situ (20,8 vs. 41,4%). Inoltre, i melanomi invasivi del cuoio capelluto differivano significativamente per quanto riguarda il sottotipo tumorale: c’erano più sottotipi desmoplastici (12,9 vs. 4,3%) e nodulari (26,6 vs. 16,1%), ma meno lentigo-maligna (34,4 vs. 42,2%) e melanomi a diffusione superficiale (24,5 vs. 34,6%). Lo spessore medio di Breslow era più alto sul cuoio capelluto che altrove (3,6 vs. 2,1 mm, p<0,01).

Sono state riscontrate differenze significative non solo nell’aspetto dei melanomi stessi, ma anche nei loro portatori: i pazienti con melanomi del cuoio capelluto erano più anziani (67 vs. 61,1 anni) e più spesso uomini (79,6 vs. 54%).

In considerazione delle numerose caratteristiche uniche, gli autori concludono che vale la pena di caratterizzare i melanomi del cuoio capelluto come un sottogruppo separato.

Alopecia che accompagna la terapia

Una volta diagnosticato un tumore (che si tratti di melanoma o di un altro tipo di cancro), oggi viene spesso seguita una terapia oncologica mirata con agenti che colpiscono le vie di segnalazione e/o le proteine oncogene a livello molecolare. Tali approcci, a loro volta, hanno spesso un impatto sulla pelle (della testa) o sui capelli. Sebbene tali cambiamenti abbiano un’influenza decisiva sulla qualità della vita, ricevono poca attenzione nella ricerca. Questo è in contrasto con altre condizioni dermatologiche come eruzioni cutanee, prurito e mucosite, che possono limitare il dosaggio della terapia antitumorale mirata. Poiché l’alopecia e altre alterazioni dei capelli sono state raramente registrate clinicamente in tali studi, molto resta ancora da chiarire in quest’area.

Al Congresso Mondiale di Dermatologia, i ricercatori statunitensi hanno presentato i risultati di una revisione strutturata che descrive gli effetti sui capelli di un totale di 35 diverse terapie oncologiche mirate. Le fonti dei dati erano Pubmed, Web of Science e il database degli abstract delle riunioni annuali ASCO. La revisione ha incluso 82 rapporti di casi e serie di casi che descrivono cambiamenti dei capelli e/o alopecia nel corso della terapia oncologica. Secondo gli autori, questa è attualmente la migliore prova disponibile sull’argomento.

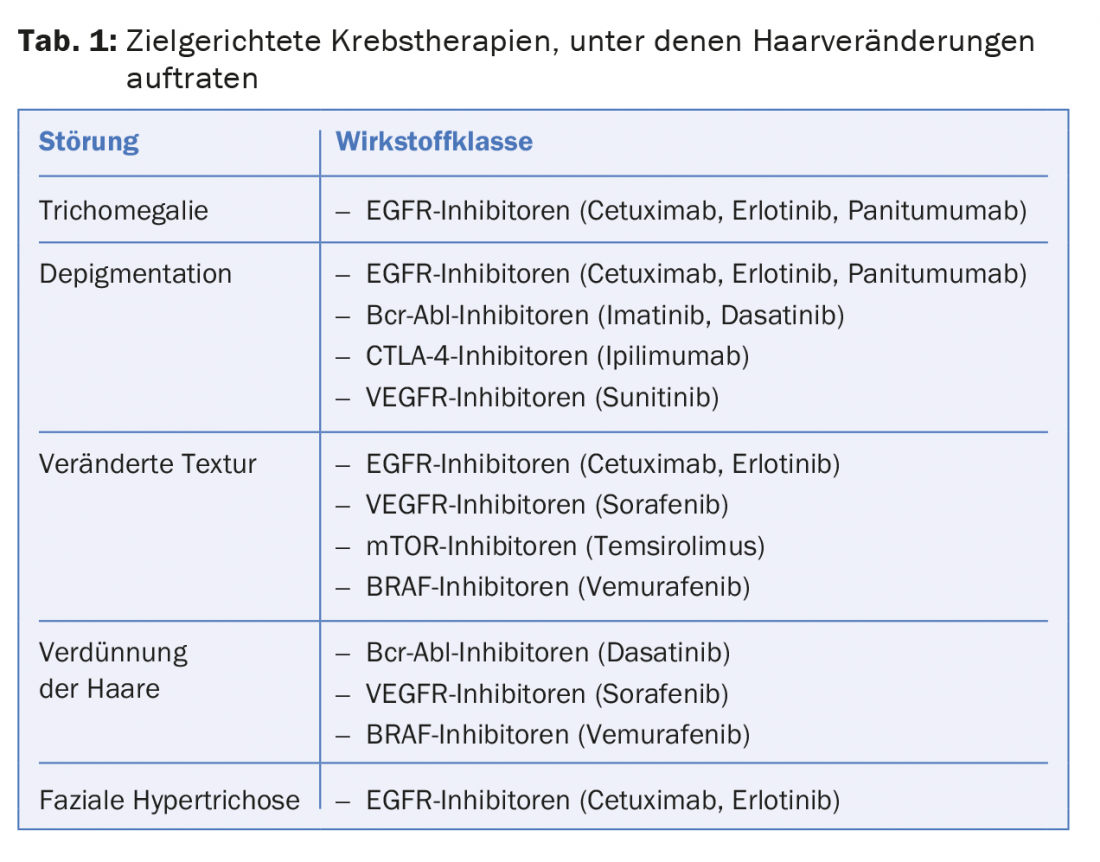

Le alopecie che si sono verificate durante il trattamento oncologico mirato interessavano per lo più il cuoio capelluto e avevano un aspetto a volte diffuso, a volte localizzato/irregolare e raramente cicatriziale. Molto spesso, l’alopecia cicatriziale o la follicolite decalvante hanno accompagnato il trattamento con gli inibitori dell’EGFR (erlotinib n=3; gefitinib n=2). Ulteriori modifiche ai capelli sono descritte nella tabella 1. Nel complesso, i ricercatori hanno concluso che le terapie mirate possono essere associate a una serie di diversi cambiamenti dei capelli. Risultati più precisi sulla misura in cui le molecole agiscono sui follicoli piliferi sarebbero interessanti in questo contesto. Per non compromettere inutilmente la qualità di vita dei pazienti, gli autori raccomandano una consulenza adeguata prima della terapia e il riconoscimento tempestivo di tali problemi o il rinvio a un dermatologo.

Lichen planopilaris – Nuovo sottotipo?

La forma più comune di perdita di capelli non cicatriziale è l’alopecia androgenetica (AGA). Tuttavia, non bisogna dare per scontata questa diagnosi troppo velocemente, a volte altre malattie ne imitano l’aspetto. Uno di questi casi è stato presentato al congresso: Secondo gli autori, si tratta di un nuovo sottotipo, finora poco conosciuto, di lichen planopilaris (LPP).

In uno studio trasversale, i ricercatori hanno verificato quanti dei 650 pazienti inclusi con l’aspetto di AGA avessero effettivamente il lichen planopilaris. Due terzi dei partecipanti erano maschi. Complessivamente, 58 pazienti (8,9%), di cui 52 donne, hanno mostrato evidenze patologiche di lichen planopilaris (fibrosi perifollicolare, infiltrazione lichenoide intorno all’infundibolo dei capelli miniaturizzati). Gli autori concludono che si tratta di un nuovo sottotipo di lichen planopilaris che si presenta clinicamente come segue: Capelli terminali predominanti con capelli vellutati significativamente ridotti, perdita degli osti follicolari, eritema perifollicolare e molteplici piccole cicatrici puntiformi. Nel complesso, l’aspetto ricorda un AGA. Un altro sottotipo di LPP, che si verifica anche nelle aree dell’AGA, è la cosiddetta “alopecia fibrosante a distribuzione modulare” (FAPD). Le piccole cicatrici punteggiate senza alopecia cicatriziale progressiva del cuoio capelluto centrale distinguono clinicamente la nuova forma dalla FAPD.

I ricercatori raccomandano quindi di eseguire una biopsia in presenza di un riscontro clinico di perdita di capelli diffusa con la stessa distribuzione dell’AGA, capelli vellutati scarsi e capelli terminali predominanti.

Dutasteride contro la perdita di capelli

Al congresso è stata affrontata anche la questione se la dutasteride funziona meglio della finasteride contro l’alopecia androgenetica. Uno studio randomizzato e controllato in aperto ha confrontato l’effetto di 0,5 mg di dutasteride con quello di 1 mg di finasteride al giorno per 24 settimane in 90 uomini con AGA (18-40 anni). La dose di dutasteride corrispondeva quindi a quella per l’iperplasia prostatica benigna, l’effettiva indicazione del principio attivo. La densità e lo spessore dei capelli sono stati valutati mediante fototricogramma al basale e dopo 24 settimane. Gli inventari fotografici generali, valutati da uno sperimentatore in cieco e da uno non in cieco, e una valutazione soggettiva tramite questionario del paziente hanno completato la valutazione.

Rispetto alla finasteride, il gruppo dutasteride ha mostrato un aumento significativo della densità totale dei capelli e del numero di peli spessi, accompagnato da una diminuzione del numero di peli sottili, nell’area rasata di circa 1 cm2 studiata dopo 24 settimane. Anche l’inventario fotografico generale ha mostrato un chiaro beneficio con la dutasteride, mentre i profili degli effetti collaterali (inclusa la disfunzione sessuale) erano comparabili.

Fonte: 23° Congresso Mondiale di Dermatologia, 8-13 giugno 2015, Vancouver.

PRATICA DERMATOLOGICA 2015; 25(5): 40-42