Il padiglione auricolare sporgente viene solitamente corretto chirurgicamente. L’otoplastica di solito viene eseguita prima che il bambino inizi la scuola, per evitare il più possibile le prese in giro, ma può essere eseguita anche più tardi. L’otoplastica in una mano esperta è un metodo sicuro per ottenere un padiglione auricolare esteticamente gradevole. L’otoplastica non è una prestazione obbligatoria dell’assicurazione sanitaria, ma spesso viene coperto un importo parziale.

Le malformazioni del padiglione auricolare sono comuni. In otorinolaringoiatria, ad esempio, circa il 50% di tutte le malformazioni riguarda l’area dell’orecchio. Circa un neonato su 6000 presenta una malformazione dell’orecchio. Mentre la displasia grave si verifica con una frequenza di 1:10.000-20.000 [1], le malformazioni lievi e le anomalie del padiglione auricolare, che includono anche le orecchie sporgenti, si trovano fino al 5% [2]. La maggior parte delle malformazioni si verifica su un lato (70-90%), con il lato destro più frequentemente colpito (58-61%) [3].

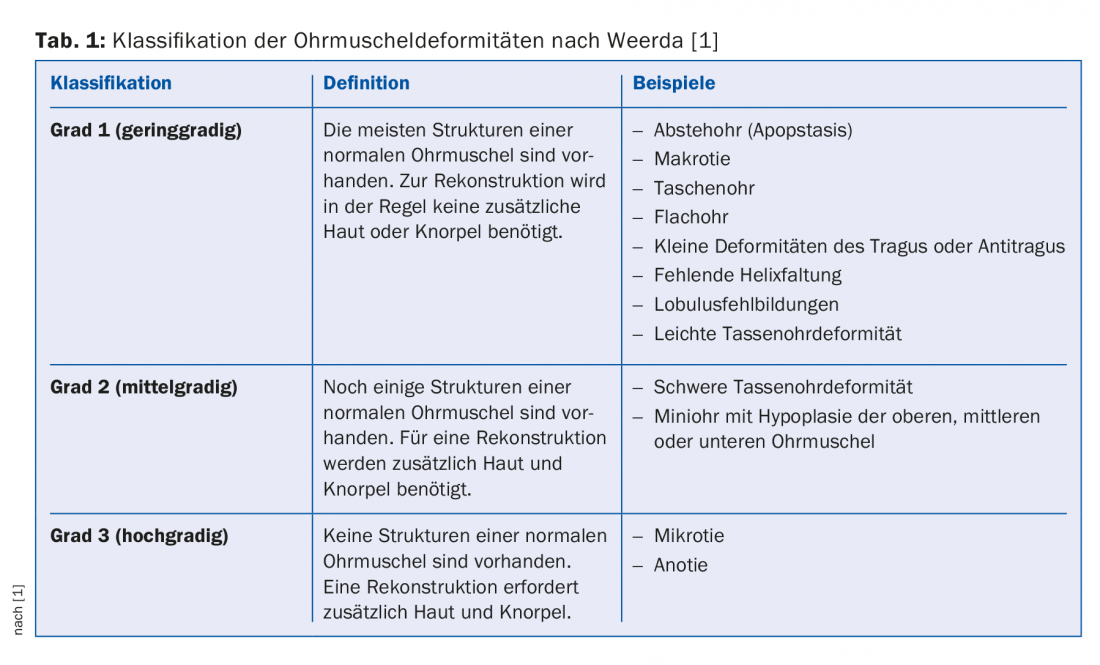

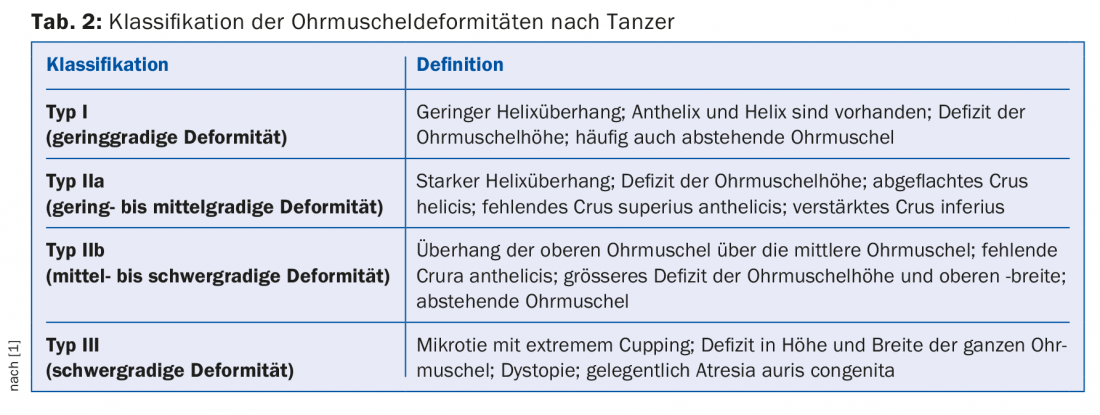

I tipi e le manifestazioni della displasia auricolare sono vari. Le malformazioni del padiglione auricolare sono spesso classificate secondo Weerda (Tab. 1) . Le malformazioni sono suddivise in base alla gravità crescente e all’impegno richiesto per l’intervento chirurgico [1]. La displasia di primo grado è la più comune. In queste deformità lievi, sono presenti la maggior parte delle strutture di una pinna normale e la ricostruzione può essere eseguita senza pelle o cartilagine aggiuntiva. Esempi di ciò sono l’orecchio sporgente, la macrozia, la mancanza di formazione dell’elice o lievi deformazioni dell’orecchio a coppa (Tanzer I, IIa e IIb) (Tab. 2) [1]. Le displasie di grado 2 comprendono deformità moderatamente gravi. Le strutture di una pinna normale sono ancora presenti. Per una ricostruzione, invece, sono necessarie pelle e cartilagine aggiuntive. I rappresentanti di questo gruppo sono le deformità dell’orecchio a coppa pesante o anche le orecchie mini. Nella displasia di grado 3, non sono presenti le strutture di un padiglione auricolare normale, di solito si trova solo un rudimento.

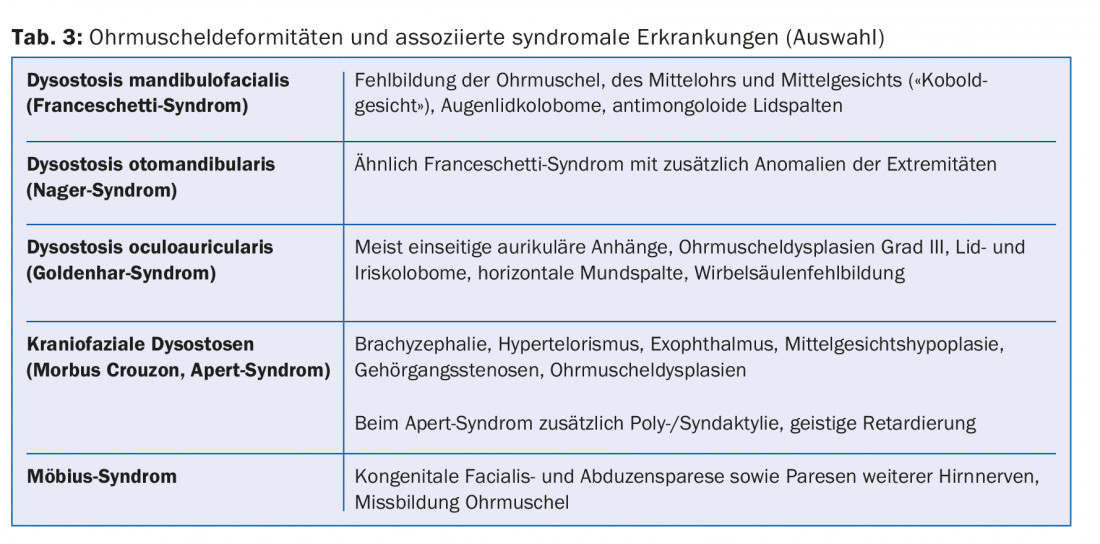

Non di rado, malformazioni moderate e gravi del padiglione auricolare possono verificarsi anche con displasia dell’orecchio medio e/o interno; in alcuni casi, queste si verificano anche nel contesto di malattie sindromiche (Tab. 3) [4]. Oltre ai fattori genetici, giocano un ruolo anche i fattori esogeni (talidomide, embriopatia da rosolia, altre infezioni virali, alcolismo, ecc. La complessità delle malformazioni auricolari è spiegata dalla formazione incompleta o dalla fusione delle sei cuspidi auricolari mesenchimali intorno alla sesta settimana embrionale [3,5].

Indicazione per la terapia

Le malformazioni auricolari lievi di solito non portano alla perdita dell’udito, ma hanno una rilevanza clinica, in quanto da un punto di vista estetico ci può essere una sofferenza individuale, che si traduce anche nell’indicazione al trattamento. Per poter evitare lo stress psicologico causato dalle prese in giro dei compagni di classe all’asilo, i bambini vengono solitamente operati a partire dall’età di cinque anni. In linea di principio, tuttavia, l’intervento chirurgico è possibile anche in età più avanzata.

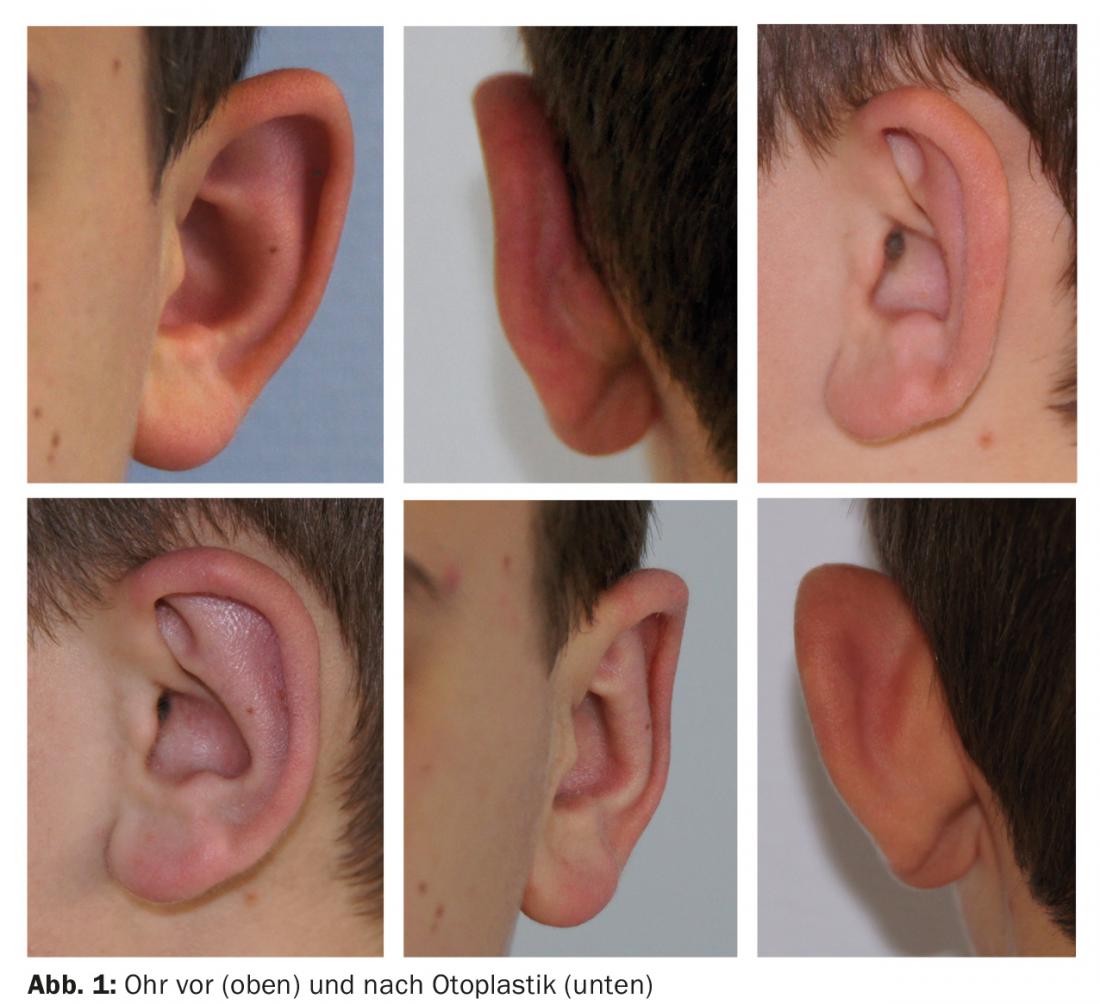

Esiste un padiglione auricolare sporgente quando l’elice sporge più di 1,5 cm dal piano laterale della testa, quando viene vista dal davanti. L’angolo tra la concha auriculae e lo scapha deve essere di circa 90°, l’angolo tra il padiglione auricolare e il piano mastoideo di circa 30°. Le cause del superamento di questa massa sono di solito una piega antelicale insufficiente o inesistente e un cavum conchae eccessivamente grande (Fig. 1) [6].

I costi del trattamento non sono coperti dall’assicurazione sanitaria, ma spesso un importo parziale è coperto dall’assicurazione sanitaria.

Terapia e tecniche chirurgiche

Gli approcci terapeutici conservativi con splintaggio del padiglione auricolare sono stati descritti soprattutto per i neonati e i bambini. Il padiglione auricolare viene rimodellato con uno splintaggio per un periodo che va da due settimane a sei mesi, a seconda dell’età del bambino. Il tasso di successo è descritto come 70-100% [7,8]. Tuttavia, questo metodo non si è ancora diffuso, nemmeno nella nostra clinica, per cui mancano i resoconti della nostra esperienza.

In linea di principio, le chiocciole possono essere eseguite in anestesia locale, ma l’anestesia generale è preferibile per i bambini piccoli. La correzione dei padiglioni auricolari sporgenti si basa su tre principi fondamentali: tecnica di incisione-scarificazione pura secondo Senström, tecnica di sutura pura secondo Mustardé o tecnica combinata di incisione-sutura secondo Converse.

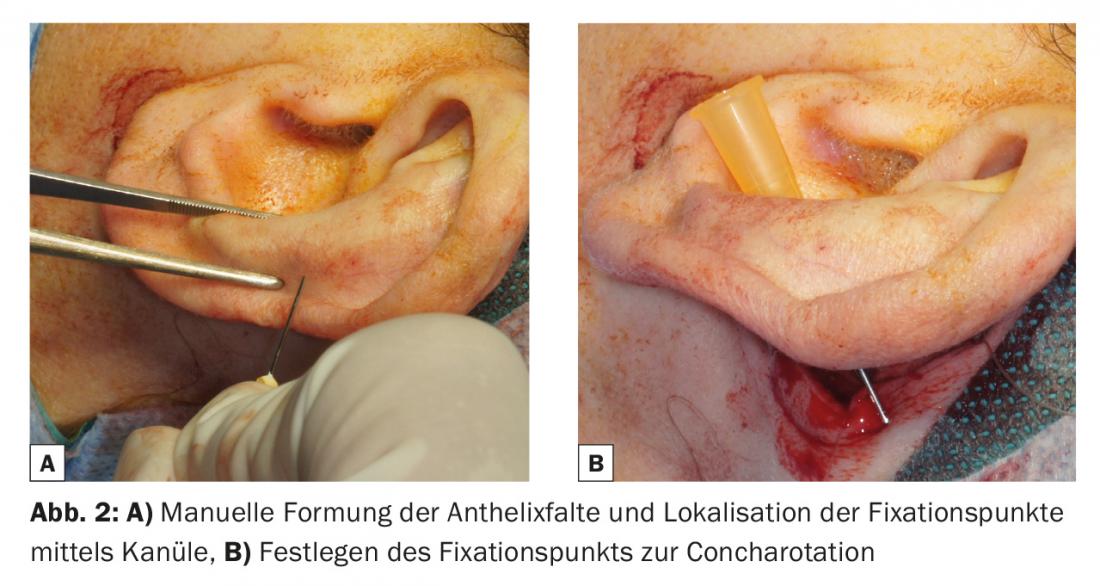

La cicatrice può essere facilmente nascosta praticando un’incisione retroauricolare di circa 1 cm laterale e parallela alla piega. Poi la pelle della superficie posteriore della cartilagine viene minata risparmiando il pericondrio. Anche la pelle sopra la mastoide viene sezionata e il muscolo auricolare posteriore può essere resecato per facilitare la successiva concarotazione. Una conca sovradimensionata può essere ridotta con una resezione cartilaginea a forma di mezzaluna. Il ripiegamento della pelle sulla parte anteriore della conca può essere ridotto con una generosa sottomissione fino all’ingresso del canale uditivo. Le suture cartilaginee vengono utilizzate per chiudere lo spazio creato dalla resezione. Quando si rimodella l’elica, l’elica viene prima spostata manualmente indietro fino a quando l’elica appena formata è ancora appena superata dal bordo dell’elica (Fig. 2). La piega antelice formata viene ora fissata con una sutura non riassorbibile su diverse suture cartilaginee. La cartilagine viene perforata prima nell’area dello scapha, poi in modo corrispondente nell’area della conca, in modo che l’antelica si formi più o meno distintamente con una trazione del filo più o meno forte. Altre suture analoghe vengono poi posizionate a livello craniale e caudale. Se la cartilagine è forte e difficile da modellare, le suture possono strapparsi se si applica una tensione eccessiva. Poi la cartilagine può essere indebolita in modo appropriato, praticando un’incisione sulla superficie anteriore della cartilagine parallela all’asse dell’antielica o assottigliando la cartilagine sulla superficie posteriore con la fresa diamantata. Un lobulo sporgente può spesso essere corretto con una sutura VY.

Infine, il padiglione auricolare viene spostato indietro mediante rotazione, in modo da ottenere un angolo conca-mastoideo di 30°. Anche in questo caso, dopo aver effettuato un test preliminare con una pinza per determinare il punto più adatto per la rotazione, la fissazione viene realizzata con un filo non riassorbibile che parte dalla cartilagine della conca fino al periostio della mastoide. (Fig. 2). Nei bambini, la pelle viene chiusa in senso retroauricolare con una sutura assorbibile (ad esempio, Monocryl 4-0) per evitare la necessità di rimuovere la sutura.

Nel follow-up, una medicazione circolare per l’orecchio viene rimossa il secondo giorno post-operatorio. In seguito, si dovrà indossare una fascia per quattro-sei settimane per proteggere ulteriormente il padiglione auricolare.

Rischi e complicazioni

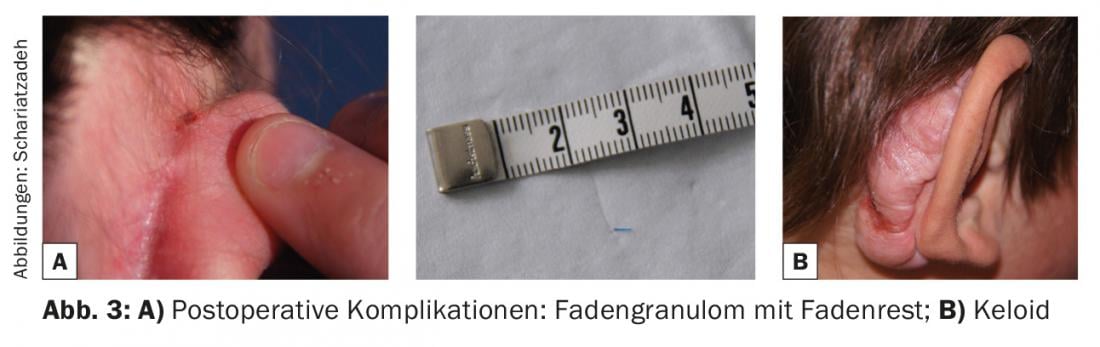

Le complicazioni si dividono in precoci e tardive: le prime possono verificarsi fino a due settimane dopo l’intervento, mentre le complicazioni tardive possono verificarsi fino a un anno dopo l’intervento.

Le complicazioni precoci includono il dolore e l’ipersensibilità postoperatoria nell’area del padiglione auricolare, il sanguinamento, in particolare anche l’ematoma subpericondrale con il rischio di necrosi della cartilagine, le infezioni e le ulcere da pressione, ad esempio causate dal bendaggio auricolare. La rotazione della conca può causare un restringimento del canale uditivo. In genere, questo può essere evitato tirando il padiglione auricolare in senso cranio-dorsale, altrimenti può essere necessaria un’escissione della cartilagine nell’area del canale uditivo. Le complicanze tardive includono la formazione di cheloidi o fistole da sutura (Fig. 3), che si manifestano come granulazioni non cicatrizzanti e punteggiate, spesso con l’estremità della sutura visibile. In questi casi, il filo deve essere rimosso. Se l’otoplastica è stata eseguita più di sei settimane fa, la rimozione delle suture non causa una recidiva della deformità [5]. Possono anche verificarsi deformità residue, asimmetrie e disturbi della forma, come il padiglione auricolare troppo stretto, le parti superiore e inferiore del padiglione auricolare sporgenti (“orecchio a telefono”) o la parte centrale del padiglione auricolare (“orecchio a telefono rovesciato”) [1].

Letteratura:

- Weerda H: Chirurgia del padiglione auricolare. Lesioni, difetti e anomalie. Thieme 2004.

- Adamson P, et al: Tecniche di otoplastica. Plastica facciale 1995 ottobre; 11(4): 284-300.

- Bartel-Friedrich S, Wulke C: Classificazione e diagnosi delle malformazioni dell’orecchio. GMS Curr Top Otorinolaryngol Head Neck Surg 2007; 6: Doc05.

- Strutz J, et al: Praxis der HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie. Thieme 2010.

- Braun T, et al: Disturbi dello sviluppo dell’orecchio nei bambini e negli adolescenti: opzioni di trattamento conservativo e chirurgico. Dtsch Arztebl Int 2014; 111(6): 92-97.

- Theissing J, et al: HNO-Operationslehre. Thieme 2006.

- van Wijk MP, et al: Correzione non chirurgica delle deformità congenite del padiglione auricolare: una revisione sistematica della letteratura. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009 Jun; 62(6): 727-736.

- Smith W, et al: Correzione non chirurgica delle anomalie congenite dell’orecchio nel neonato: serie di casi. Salute del bambino 2005; 10(6): 327-331.

PRATICA GP 2016; 11(8): 22-25