Gli oppioidi costituiscono un gruppo farmacologicamente eterogeneo di sostanze attive sintetiche, semisintetiche e naturali, la cui caratteristica comune è il legame con i recettori oppioidi. Per quanto riguarda lo sviluppo degli effetti analgesici, i recettori oppioidi nel sistema nervoso centrale sono decisivi. L’attivazione dei recettori oppioidi presinaptici nel corno posteriore del midollo spinale inibisce la trasmissione degli impulsi dolorosi.

Il termine oppioide deriva dal greco e significa “simile all’oppio”. Gli oppioidi costituiscono un gruppo farmacologicamente eterogeneo di sostanze attive sintetiche, semisintetiche e naturali, la cui caratteristica comune è il legame con i recettori oppioidi. I recettori degli oppioidi si trovano sia nel sistema nervoso periferico che in quello centrale. Per quanto riguarda lo sviluppo degli effetti analgesici, i recettori oppioidi nel sistema nervoso centrale sono decisivi. Attivando i recettori oppioidi presinaptici nel corno posteriore del midollo spinale, la trasmissione degli impulsi dolorosi viene inibita. L’attivazione dei recettori oppioidi indotta dagli oppioidi in alcune regioni del tronco encefalico provoca un’ulteriore stimolazione delle vie neurali inibitorie discendenti. Questo inibisce la trasmissione dei segnali di dolore che arrivano nel corno posteriore. Nelle regioni sottocorticali del sistema limbico, l’attivazione dei recettori oppioidi porta ad un’attenuazione della componente emotiva-affettiva della percezione di una sensazione di dolore [1].

Il corpo umano stesso produce oppioidi endogeni, che vengono rilasciati nel contesto delle reazioni di stress e portano alla soppressione del dolore e della sensazione di fame. Nella pratica medica, vengono generalmente utilizzati oppioidi sintetici. Le differenze farmacodinamiche tra i vari oppioidi possono essere viste nella diversa affinità con i recettori oppioidi o con i singoli sottotipi di recettori. La conoscenza precisa di queste differenze farmacodinamiche aiuta nella pratica clinica quotidiana a stimare l’effetto atteso di un particolare oppioide.

Epidemiologia

L’indagine sulla salute in Svizzera del 2017 ha mostrato che circa 2,5 milioni di persone in Svizzera soffrono di dolore cronico. Circa 0,6 milioni di persone soffrono di condizioni di dolore da moderate a gravi che hanno un effetto limitante sull’attività e sulla qualità della vita. Le donne hanno maggiori probabilità di soffrire di dolore cronico [2].

Sebbene esistano diversi approcci terapeutici per il trattamento del dolore, gli oppioidi sono sempre più prescritti anche in Svizzera. L’uso degli oppioidi è ben riconosciuto e di solito molto utile per il trattamento del dolore acuto grave, ad esempio nel contesto perioperatorio. Gli oppioidi sono spesso un’opzione terapeutica indispensabile e riconosciuta a livello mondiale per il trattamento del dolore correlato al tumore [3]. Il dolore cronico non oncologico, invece, è di solito un’indicazione meno valida per un trattamento a lungo termine con oppioidi. Non è chiaro se l’uso di oppioidi altamente potenti migliori il controllo del dolore cronico non oncologico a medio e lungo termine [4].

Proprio per questo motivo, è allarmante che l’85% di tutti gli oppioidi prescritti oggi sia utilizzato per trattare il dolore non oncologico [5]. Circa il 25% dei pazienti affetti riceve gli oppioidi prescritti per una durata di >90 giorni. Il risultato è spesso un uso prolungato per anni.

Tassonomia dei meccanismi del dolore

Una terapia farmacologica del dolore adeguata ed efficace può essere ottenuta in modo più affidabile se i meccanismi di causalità del dolore vengono ristretti il più possibile. Un’anamnesi dettagliata e un esame clinico mirato sono fondamentali per identificare il meccanismo del dolore. Gli esami radiologici, di laboratorio e altri esami aggiuntivi sono utili in situazioni specifiche. I seguenti meccanismi del dolore devono essere identificati o esclusi:

Dolore nocicettivo: questo meccanismo è responsabile del mantenimento dell’integrità corporea ed è anche inteso come la sensazione “normale, abituale” del dolore. I segnali di dolore nocicettivo aiutano a prevenire le lesioni. Il dolore è dipendente dallo stimolo, di solito è di breve durata e il tessuto stimolato rimane intatto. Stimoli nocicettivi continui possono portare a cambiamenti neuronali nel corno posteriore del midollo spinale. Questi cambiamenti sono di solito di breve durata e si ritirano. Non si prevedono fenomeni di sensibilizzazione al dolore persistenti.

Dolore nocicettivo-infiammatorio: il dolore da acuto a subacuto si verifica quando si è già verificato un danno ai tessuti. I fattori scatenanti sono i mediatori infiammatori rilasciati (ad esempio, le interleuchine). Da un lato, c’è un’attivazione diretta delle terminazioni delle fibre dolorifiche periferiche, dall’altro, nuove fibre dolorifiche precedentemente inattive vengono reclutate e sensibilizzate ulteriormente nel corso di questo processo. Nel complesso, c’è un abbassamento della soglia di eccitabilità elettrofisiologica. Questo rende possibile la formazione di fenomeni di sensibilizzazione periferica.

Dolore neuropatico: anche il dolore neuropatico si manifesta in modo acuto o subacuto. Tuttavia, la causa del segnale di dolore in questo caso non è il tessuto circostante, ma il sistema somatosensoriale stesso [6]. Il danno alle cellule nervose stesse costituisce la base del dolore neuropatico. Praticamente sempre, si verificano fenomeni di sensibilizzazione periferica e centrale. Di norma, si possono documentare fenomeni di sensibilizzazione “positivi” e/o “negativi”. Spesso c’è una grande discrepanza tra l’intensità del dolore lamentato dal paziente, l’estensione dell’area interessata dal dolore e i risultati oggettivi che possono essere determinati dall’esaminatore.

Un importante fenomeno di sensibilizzazione è l’iperalgesia. Si verifica sia nelle condizioni di dolore neuropatico che in quelle infiammatorie. L’iperalgesia può essere definita come una condizione in cui uno stimolo normalmente lievemente doloroso viene percepito come eccessivamente doloroso (ad esempio, la puntura con uno stuzzicadenti). L’allodinia è un altro fenomeno di sensibilizzazione “positivo” e rappresenta un’esacerbazione dell’iperalgesia. In un’area della pelle affetta da allodinia, uno stimolo che in realtà è indolore viene percepito come doloroso (ad esempio, toccare con una spazzola).

Dolore nocicettivo: il dolore nocicettivo/infiammatorio e il dolore neuropatico sono entità definite in modo meccanicistico. La differenza cruciale è che nel contesto delle condizioni di dolore nocicettivo, c’è una funzione normale del sistema somatosensoriale, mentre è proprio questo che viene danneggiato nelle condizioni di dolore neuropatico. Molti pazienti con dolore cronico non possono essere assegnati senza dubbio a nessuna di queste entità [7]. In questi pazienti, non si può ipotizzare né un’attivazione dei nocicettori né una lesione del sistema somatosensoriale. In questi casi, è presente un problema di dolore nociplastico. Viene colpito un ampio gruppo di pazienti: Dolore alla schiena non specifico, dolore non specifico alle articolazioni periferiche, fibromialgia, Sindrome da dolore regionale complesso (CRPS) di tipo 1.

Sovrapposizione dei meccanismi del dolore/”dolore misto”: molto spesso, nei pazienti con dolore cronico si può rilevare/assumere una sovrapposizione dei meccanismi del dolore sopra citati. Nel “dolore misto”, tutti i meccanismi sopra descritti sono spesso coinvolti nello sviluppo o nella modulazione del segnale del dolore. Di solito, uno o l’altro meccanismo del dolore è in primo piano.

Gli oppioidi svolgono un ruolo importante nel trattamento del dolore nocicettivo, ma possono anche contribuire a un buon controllo del dolore nel dolore neuropatico. Nel caso di condizioni di dolore nociplastico, il valore terapeutico degli oppioidi è solitamente inesistente.

I 4 pilastri dell’analgesia

Per ottenere il trattamento analgesico più soddisfacente possibile, il riconoscimento del dolore e dei meccanismi di sensibilizzazione presentati sopra è fondamentale. Indipendentemente dalla modalità terapeutica, una terapia mirata delle condizioni di dolore, o il raggiungimento dell'”analgesia”, si basa quindi sui seguenti quattro pilastri: “antinocicezione”, “antinfiammatorio”, “antiiperalgesia” e “antineuropatia” [8].

Nell’ambito di una terapia analgesica farmacologica, è quindi fondamentale utilizzare farmaci di una o più classi di sostanze che possano coprire il più possibile l’intero spettro dei meccanismi del dolore diagnosticati.

Misure consigliate prima di iniziare la terapia del dolore con un oppioide

L’utilità o meno di un tentativo di trattamento con un analgesico oppioide richiede un’attenta valutazione congiunta tra medico e paziente. L’utilizzo di oppioidi ad azione debole o forte ha un ruolo subordinato. I seguenti punti devono essere considerati in modo specifico [9]:

- I meccanismi alla base del problema del dolore devono essere ricercati e identificati in modo specifico.

- Si raccomanda di fare un’anamnesi psicosociale più dettagliata e di verificare la presenza di influenze psicologiche sul problema del dolore.

- Il dolore cronico non oncologico non dovrebbe mai essere trattato esclusivamente con oppioidi, se possibile. I dati scientifici indicano che gli oppioidi non sono più efficaci di altri analgesici per il trattamento del dolore cronico non oncologico.

- Prima di prendere in considerazione la terapia del dolore con gli oppioidi, dovrebbero quindi essere già state adottate o almeno provate varie altre misure terapeutiche (fisiche, fisioterapiche, medicinali, interventistiche, psicologiche).

- Gli obiettivi terapeutici significativi e raggiungibili devono essere elaborati insieme al paziente. L’attenzione deve essere focalizzata su obiettivi come la riduzione del dolore di almeno il 30%, il ritorno al lavoro o anche il completamento delle attività quotidiane, ad esempio in casa.

- I pazienti devono essere informati dettagliatamente sui possibili pericoli che possono verificarsi nel corso di una terapia a lungo termine con oppioidi. Oltre agli effetti collaterali noti, come costipazione, secchezza delle fauci, nausea, malessere, stati confusionali, cadute, occorre prestare attenzione anche alla depressione respiratoria potenzialmente pericolosa per la vita, come conseguenza di un dosaggio errato/sovradosaggio.

- I pazienti devono essere informati che la terapia con un oppioide di solito porta alla dipendenza fisica.

- Nelle prime 1-2 settimane di terapia, durante la fase di aggiustamento, quando la dose viene aumentata o quando si passa a un altro oppioide, bisogna evitare di guidare o di usare macchinari. Durante questo periodo, gli effetti collaterali che limitano la reattività sono comuni.

Quando può essere presa in considerazione una terapia a lungo termine >120 giorni con oppioidi?

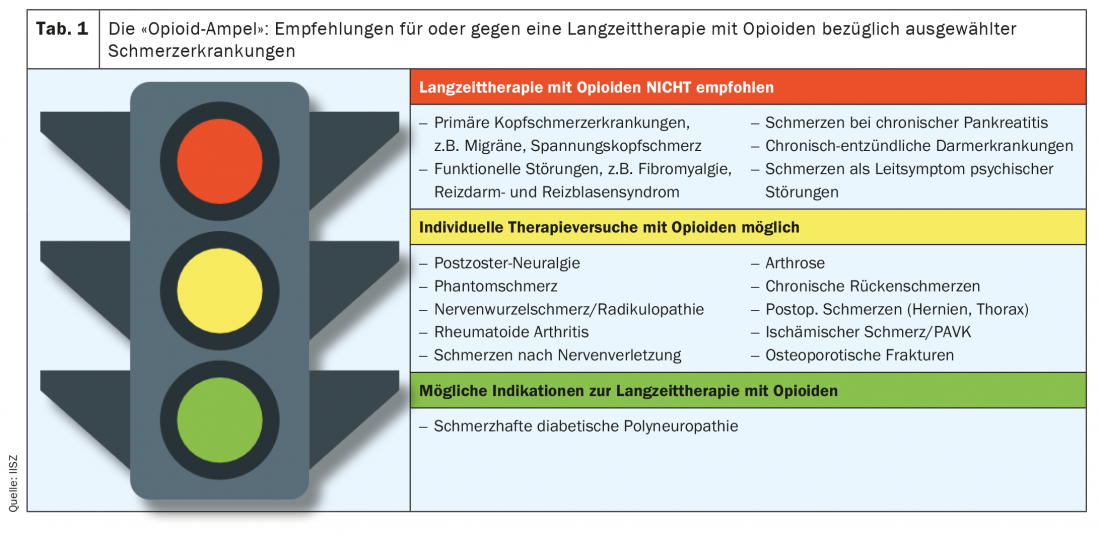

Vale il principio che gli oppioidi dovrebbero essere utilizzati per la terapia a lungo termine (>120 giorni) di una condizione di dolore cronico solo se il paziente interessato è stato in grado di registrare una riduzione significativa del dolore e/o un miglioramento delle sue condizioni generali durante una terapia di prova di 4-12 settimane. Inoltre, le linee guida applicabili a livello nazionale e internazionale devono essere incluse nelle considerazioni relative a un’indicazione. Una risorsa raccomandabile è, ad esempio, la linea guida “Uso a lungo termine degli oppioidi per il dolore cronico non tumorale (LONTS)” [9] della Società tedesca del dolore. Attualmente, la terapia con oppioidi a lungo termine è raccomandata solo in presenza di polineuropatia diabetica dolorosa. Al contrario, la terapia a lungo termine con oppioidi è addirittura specificamente sconsigliata nel caso di varie altre condizioni di dolore cronico (vedere anche la Tabella 1).

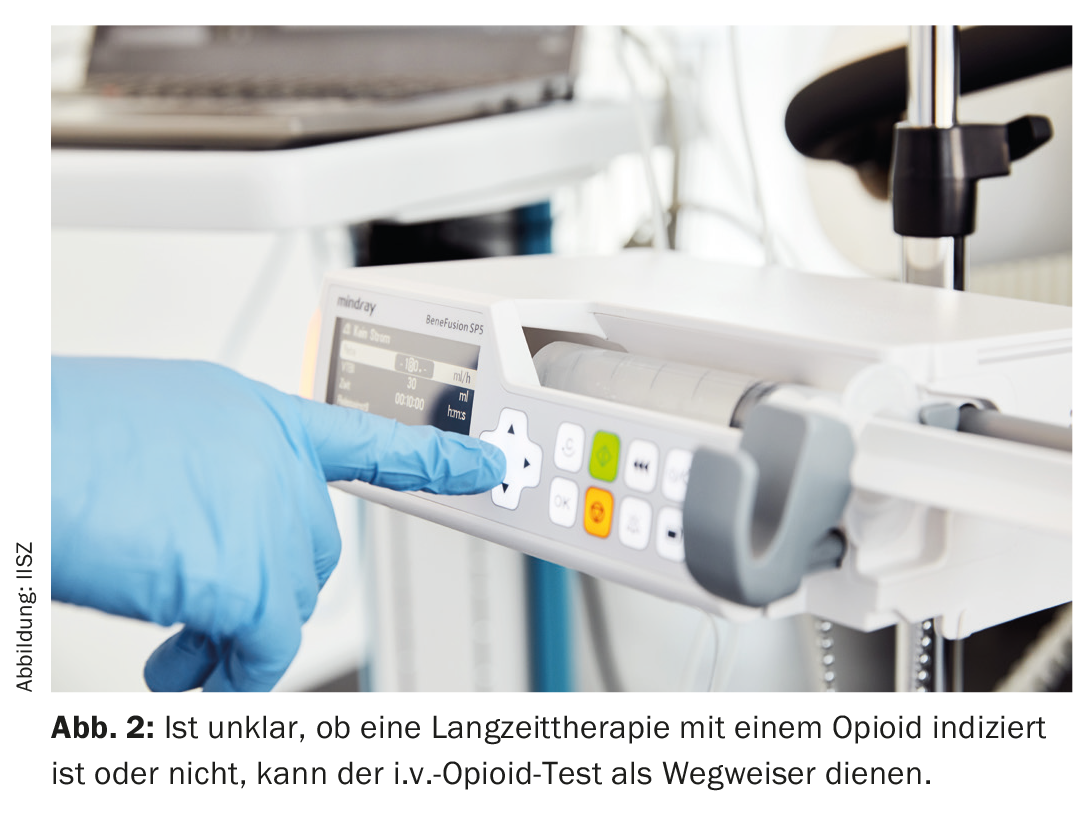

In caso di dubbio: il test degli oppioidi per via endovenosa come indicatore

Se c’è incertezza sull’opportunità di continuare la terapia del dolore con oppioidi per più di 12 settimane, può essere utile un test sugli oppioidi per via endovenosa (i.v.) eseguito in ambito ambulatoriale [10] (Fig. 2). Tali test sono offerti da diversi centri di medicina del dolore in Svizzera. Attraverso la somministrazione protocollata per via endovenosa di un oppioide ad azione ultracorta, di solito è possibile scoprire se una condizione di dolore può essere trattata efficacemente con un oppioide o meno.

Preparazioni di oppioidi a breve durata d’azione vs. preparazioni a lunga durata d’azione

Per il trattamento del dolore cronico, si devono utilizzare, se possibile, preparati con galenici ritardati o con una lunga durata d’azione. L’assunzione deve seguire un calendario fisso. L’esperienza dimostra che in questo modo è possibile ottenere un migliore controllo del dolore e una migliore aderenza alla terapia. Inoltre, questa procedura può ridurre il rischio di complicazioni.

Gli oppioidi a breve e brevissima durata d’azione devono essere utilizzati solo in casi eccezionali nel trattamento del dolore cronico non correlato al tumore. Inoltre, non sono raccomandati come farmaci su richiesta. L’esperienza clinica dimostra che gli oppioidi a breve durata d’azione possono anche portare rapidamente alla dipendenza psicologica. Purtroppo, questo spesso porta a un uso improprio.

Esiti della terapia con oppioidi a lungo termine

Le prove scientifiche attualmente disponibili per valutare l’efficacia della terapia con oppioidi >120 giorni per il dolore cronico non correlato al tumore sono insufficienti. Questo implica automaticamente prospettive di successo incerte [11].

Nel contesto dell’uso cronico di oppioidi, non è raro che il farmaco oppioide utilizzato diminuisca il suo effetto. Ci sono diverse diagnosi differenziali che possono spiegare questo sviluppo. Anche nel caso del dolore cronico non legato al tumore, può verificarsi una progressione della malattia, che porta a un’intensificazione del problema del dolore. Tuttavia, il trattamento cronico con oppioidi spesso porta allo sviluppo di una tolleranza con conseguente riduzione dell’effetto analgesico dell’oppioide utilizzato. Si pensa che la causa sia una migrazione dei recettori oppioidi dalla superficie cellulare all’interno della cellula, in modo che non siano più disponibili per l’effetto analgesico. Un altro fenomeno che può verificarsi in relazione all’aumento del dolore durante la terapia con oppioidi è l’iperalgesia indotta dagli oppioidi. I meccanismi discussi dell’iperalgesia indotta dagli oppioidi sono complessi e vanno da una down-regulation dei recettori oppioidi a una possibile sensibilizzazione centrale a un potenziamento sinaptico a lungo termine.

Effetti avversi con l’uso a lungo termine

L’uso a lungo termine di oppioidi può provocare i seguenti effetti avversi:

- Perdita del desiderio sessuale

- Impotenza

- Disturbi mestruali nelle donne

- Aumento della mortalità per tutte le cause

- Passività / svogliatezza

- Memoria compromessa

- Aumento del rischio di caduta

Quando si dovrebbe interrompere la terapia con oppioidi a lungo termine?

La terapia a lungo termine con un oppioide deve essere rivalutata periodicamente. Se non è chiaro se la terapia con un oppioide fornisce un sollievo dal dolore, si adoperi per interrompere la terapia. Si raccomanda di interrompere gradualmente la terapia con un oppioide se:

- Nella fase di aggiustamento (da 4 a 12 settimane), non è stato possibile raggiungere gli obiettivi terapeutici definiti individualmente e/o si sono verificati effetti collaterali significativi.

- Nel corso del trattamento, si deve determinare una perdita di effetto dell’oppioide utilizzato, che non può essere ulteriormente evitata con un aggiustamento moderato della dose o un passaggio a un altro oppioide.

- Le indicazioni di abuso si verificano durante il trattamento (aumento indipendente della dose, prescrizione da parte di più medici).

Conclusione

Gli oppioidi sono una delle classi di sostanze più importanti per il trattamento del dolore grave. Non sono mai utilizzati come opzione di prima linea e devono sempre essere accompagnati da misure non farmacologiche. La terapia a lungo termine viene effettuata solo con chi risponde alla terapia, per cui l’effetto deve essere valutato regolarmente definendo e monitorando gli obiettivi della terapia. Una terapia non funzionante con oppioidi deve essere interrotta in tempo.

Messaggi da portare a casa

- Prima di iniziare una terapia farmacologica del dolore in generale e un trattamento con oppioidi in particolare, è necessario circoscrivere il meccanismo del dolore sottostante.

- Gli oppioidi sono spesso il trattamento di scelta per il dolore acuto e grave correlato al tumore.

- La terapia a lungo termine del dolore cronico non legato al tumore, invece, dovrebbe essere effettuata solo in casi eccezionali e, quando possibile, dovrebbe essere combinata con misure non farmacologiche.

- La terapia a lungo termine con oppioidi deve essere orientata verso obiettivi misurabili. Se questi obiettivi non vengono raggiunti, il trattamento con oppioidi deve essere sospeso.

- Nel contesto di una terapia a lungo termine con oppioidi, si sviluppa sempre una dipendenza fisica, che a volte è accompagnata da una componente psicologica, nel senso di una dipendenza.

Letteratura:

- Ossipov MH, Dussor GO, Porreca F: Modulazione centrale del dolore. J Clin Invest 2010; 120: 3779-3787.

- Indagine sulla salute in Svizzera 2017, Salute e genere, Ufficio federale di statistica, numero UST 213-1718. 2020.

- Wertli MM, Steurer J: Citazione in corso. Pratica 2015; 104(11): 541-542.

- Breivik H, Stubhaug A: Il carico di malattia è spesso aggravato dal trattamento con oppioidi dei pazienti con dolore cronico: eziologia e prevenzione. DOLORE 2014; 155(12): 2441-2443.

- Wertli M, Held U, Signorell A, et al: Analisi dello sviluppo delle pratiche di prescrizione dei farmaci per il dolore e il sonno tra il 2013 e il 2018 in Svizzera. Ospedale Universitario di Berna 2020.

- Jensen T, Baron R, et al: Una nuova definizione di dolore neuropatico. Dolore 2011; 152: 2204-2205.

- Trouvin AP, Perrot S: Nuovi concetti di dolore. Best Practice & Research Clinical Rheumatology 2019; 33(3).

- Maurer K: Terapia pratica passo-passo per il medico di base. Il Medico Informato 2017.

- Uso a lungo termine di oppioidi per il dolore cronico non tumorale (LONTS), 2° aggiornamento 2020; registro linee guida AWMF n. 145/003.

- Gustorff B: Test sugli oppioidi per via endovenosa nei pazienti con dolore cronico non oncologico. Eur J Pain 2005; 9(2): 123-125.

- Chou R, Turner JA, et al: Efficacia e rischi della terapia con oppioidi a lungo termine per il dolore cronico: una revisione sistematica per un workshop del National Institutes of Health Pathways to Prevention. Ann Int Med 2015; doi: 10.7326/M14-2559.

InFo PAIN & GERIATURE 2021; 3(1): 10-14