Le procedure ricostruttive mirano a ripristinare il drenaggio linfatico funzionale. La chirurgia linfatica è indicata nei pazienti in cui la terapia conservativa non porta a un controllo sufficiente della malattia. Basi del trapianto autologo di linfonodi vascolarizzati e classificazione della sua efficacia.

La terapia fisica decongestiva complessa (CPD) è il gold standard nel trattamento dei pazienti affetti da linfedema cronico. L’obiettivo della terapia conservativa è quello di ottenere una “restitutio ad integrum” nel migliore dei casi. Nella maggior parte dei casi, la terapia conservativa aiuta a prevenire la progressione della malattia con infezioni ricorrenti (erisipela). Questa terapia prolungata è molto costosa per i pazienti e i terapeuti e spesso deve essere portata avanti per il resto della vita del paziente [1]. Quindi, già nei primi giorni del secolo scorso, c’è stata un’intensa ricerca di approcci chirurgici per il trattamento del linfedema cronico. Si può fare una distinzione di base tra le procedure di resezione e quelle di ricostruzione. Le procedure di resezione includono l’escissione radicale del tessuto cutaneo/sottocutaneo malato o la riduzione del tessuto basata sulla liposuzione con una terapia compressiva concomitante [2]. Le procedure ricostruttive, invece, mirano a ripristinare il drenaggio linfatico funzionale. L’indicazione corretta è fondamentale: in linea di principio, tutti i gradi di gravità del linfedema possono essere trattati chirurgicamente. Naturalmente, però, è necessario fare un’attenta valutazione dei benefici e dei rischi. La chirurgia linfatica è indicata solo nei pazienti in cui la terapia conservativa non porta a un controllo sufficiente della malattia. Kung et al. hanno recentemente pubblicato un algoritmo per l’indicazione delle varie opzioni di terapia chirurgica [3]. È importante che, in primo luogo, siano presenti vasi linfatici intatti e, in secondo luogo, che i pazienti siano stati sottoposti a linfadenectomia e/o a pre-radiazione. A seconda della costellazione, si possono poi applicare varie procedure di resezione o di ricostruzione, singolarmente o in combinazione (vedere anche l’articolo “Anastomosi linfovenose e procedure di resezione” in questo training focus.

Spettro della chirurgia linfatica ricostruttiva

Il ripristino funzionale del sistema linfatico può essere ottenuto con diversi metodi.

Quindi può

- I vasi linfatici stessi possono essere trapiantati per via microchirurgica (trapianto di vasi linfatici) [4],

- I vasi linfatici sono collegati alle vene mediante microchirurgia (anastomosi linfovenosa) [5].

- o pacchetti grasso-linfonodi (con o senza isola cutanea) con vasi linfatici afferenti ed efferenti (trapianto linfonodale vascolarizzato [6]) vengono trapiantati come unità funzionale.

Tutti i metodi richiedono una formazione microchirurgica; il trapianto di vasi linfatici e l’anastomosi linfovenosa richiedono addirittura conoscenze e strumenti supermicrochirurgici, in quanto queste tecniche a volte richiedono vasi linfatici con un diametro di circa 0,3 mm per essere anastomizzati. Di seguito, vengono presentati il trapianto di linfonodo vascolarizzato, le sue possibili applicazioni e i risultati attesi.

Trapianto autologo di linfonodi vascolarizzati – nozioni di base

Nel trapianto di linfonodo vascolarizzato, un pacchetto grasso-linfonodo (lembo ‘composito’) viene prelevato da un sito donatore sacrificabile con un peduncolo vascolare di alimentazione e collegato microvascolarmente all’arto affetto da linfedema. Di conseguenza, solo i vasi sanguigni (arteria e vena) del lembo linfonodale adiposo sono collegati al sito ricevente. I vasi linfatici dell’innesto devono connettersi spontaneamente nel tessuto ricevente dopo il trapianto. In questo processo, la formazione di nuovi vasi linfatici e l’integrazione funzionale dei linfonodi sono stimolati da fattori di crescita come il VEGF-C e il VEGF-D [7,8]. Esistono due teorie scientifiche sull’efficacia del trapianto di linfonodi [9]. La “teoria dello stoppino linfatico” afferma che i vasi linfatici efferenti del sito ricevente si collegano ai vasi linfatici afferenti dei linfonodi trapiantati e la linfa può drenare attraverso i canali linfatici efferenti dell’innesto. La cosiddetta “teoria della pompa linfatica” postula anastomosi linfovenose intrinseche nei linfonodi trapiantati con un deflusso almeno parziale della linfa attraverso il sistema vascolare [10].

Siti di donazione e morbilità

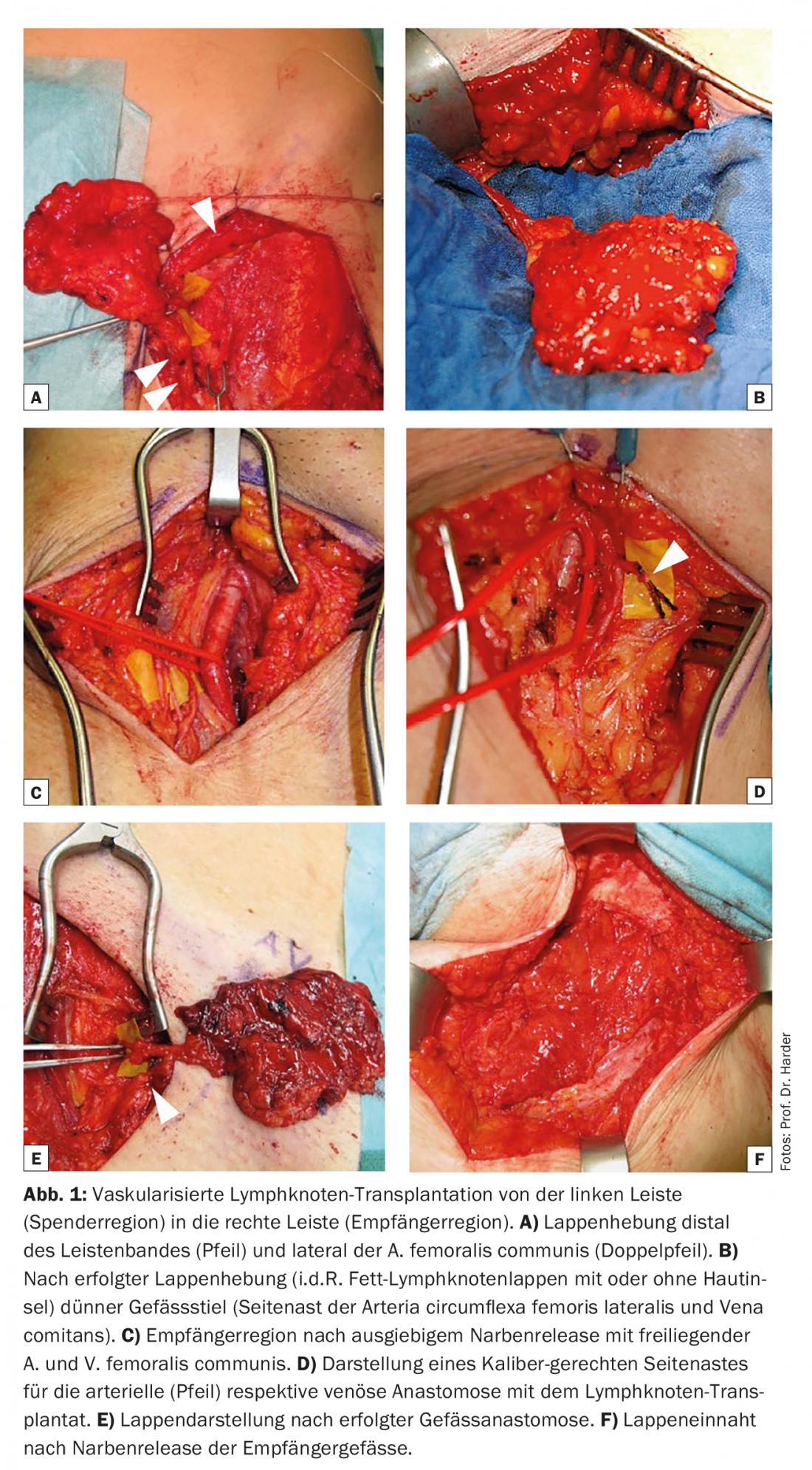

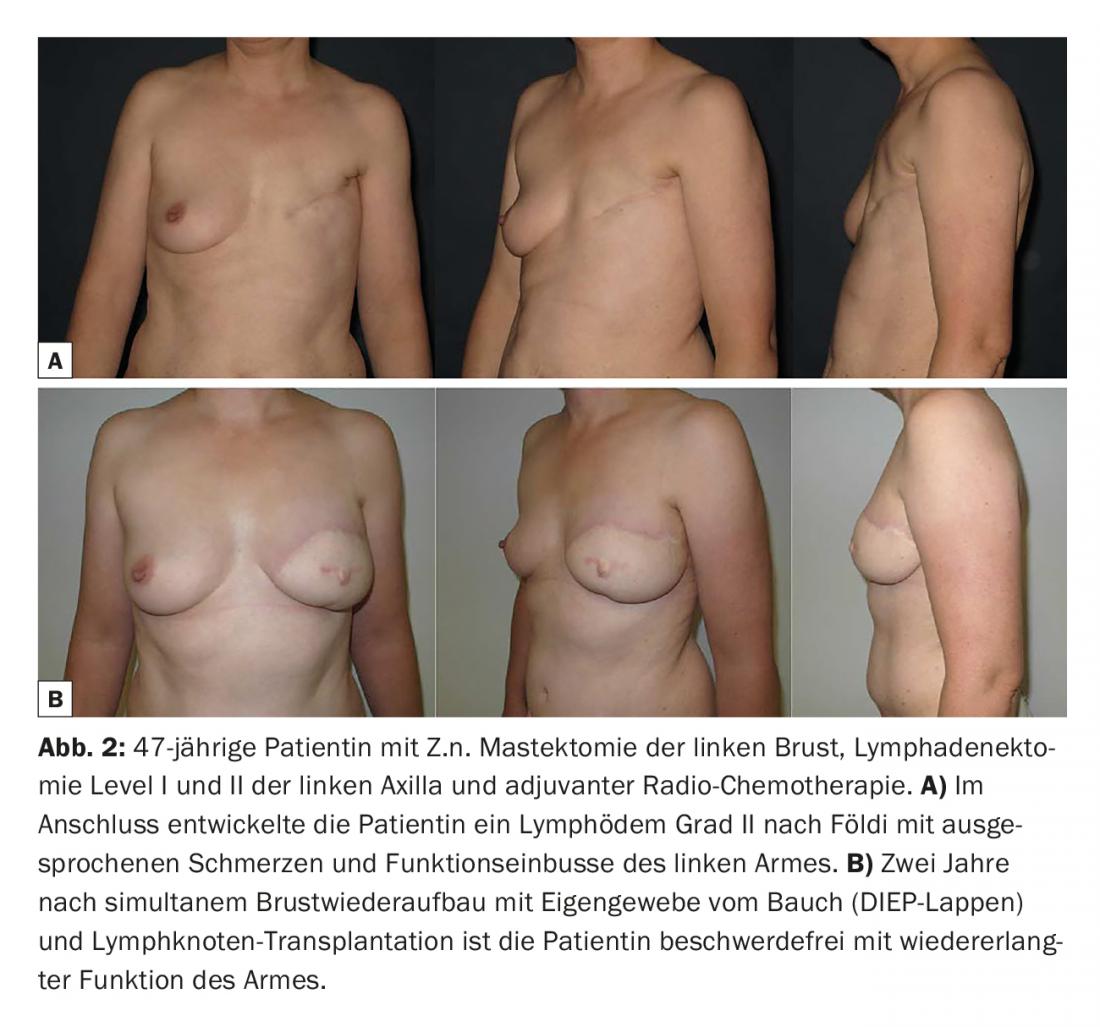

Il sito di donazione più comunemente utilizzato per il trapianto di linfonodi è l’inguine (Fig. 1) . I linfonodi craniolaterali vengono pedinati in corrispondenza dei vasa circumflexa iliaca superficialia e vengono poi rimossi. Poiché questo fascio linfonodale drena prevalentemente la parte inferiore dell’addome e la regione glutea, un linfedema iatrogeno e funzionalmente rilevante è molto raro [9,11]. Inoltre, la regione inguinale laterale è esteticamente favorevole e caratterizzata da un rischio minore di lesioni nervose gravi rispetto ad altri siti donatori. Tuttavia, il rischio di disfunzione linfatica nel sito di sollevamento non è trascurabile [12] e deve essere discusso in dettaglio con il paziente prima dell’intervento. Una recente revisione ha stimato il tasso di complicanze totali nel sito di sollevamento inguinale a ~10%, di cui il linfedema iatrogeno era presente nell’1,5% dei casi [13]. In alternativa, i lembi linfonodali possono essere sollevati ascellari (livello I), sottomentali, sopraclaveari o omentali (a cielo aperto o in laparoscopia) per il trapianto. Il sito di sollevamento inguinale per i linfonodi consente il trapianto simultaneo dei linfonodi nell’ascella e la ricostruzione del seno con tessuto autologo addominale (lembo microvascolare DIEP o msTRAM); Fig. 2).

Il trapianto di linfonodi vascolarizzati è una procedura più invasiva rispetto al trapianto di vasi linfatici o all’anastomosi linfovenosa e, cosa importante per i pazienti, presenta un rischio maggiore di disfunzione linfatica iatrogena con conseguente formazione di fistole linfatiche o linfedema nel sito del donatore.

Significato del rilascio della cicatrice

Il linfedema, comune alle nostre latitudini, è solitamente associato alla terapia oncochirurgica. Questo linfedema secondario è quindi la conseguenza di una linfoadenectomia e/o di un’irradiazione della regione linfonodale eseguita in precedenza con una cicatrice estesa. Studi sperimentali dimostrano che questa fibrosi del tessuto è un importante antagonista della rigenerazione linfatica [14]. Di conseguenza, il trattamento del linfedema cronico mediante un innesto linfonodale vascolarizzato può avere successo solo se il tessuto cicatriziale indurito viene radicalmente resecato (rilascio della cicatrice). Questo è l’unico modo per consentire al tessuto linfatico trapiantato di formare connessioni linfo-linfatiche nel tessuto ricevente, che possono poi contribuire al drenaggio linfatico.

Efficacia del trapianto di linfonodo

Il monitoraggio del linfedema dopo il trapianto di linfonodi è essenziale per la valutazione della procedura. Purtroppo, in letteratura esiste un’ampia gamma di metodi di misurazione diversi. Pertanto, i vari metodi di volumetria indiretta o diretta (tra cui la misurazione della circonferenza, lo spostamento dell’acqua o la scansione laser), la registrazione del tasso di erisipela o i metodi di imaging (linfoscintigrafia, linfografia MR, linfografia ICG) vengono applicati in modo molto diverso. A causa di questa eterogeneità, le poche recensioni esistenti sull’argomento sono di scarso valore e solo le meta-analisi di studi clinici randomizzati saranno in grado di valutare in modo definitivo i risultati a lungo termine del trapianto di linfonodi. In base allo stato attuale delle conoscenze, dipendiamo quindi in larga misura da serie di casi che dimostrino l’efficacia della procedura. Studi recenti dimostrano che sia i volumi delle estremità trattate che il tasso di erisipela possono essere significativamente ridotti dal trapianto di linfonodi [15,16]. In una serie personale (Harder Y, Müller D, Machens HG) di circa 90 trapianti di linfonodi (68 donne; 14 uomini; 5 trapianti bilaterali e 3 seriali), abbiamo potuto dimostrare quanto segue: Riduzione della sensibilità agli agenti atmosferici e del tasso di infezione: 66%; Miglioramento della funzionalità dell’arto: 50%; Riduzione del grado di compressione degli indumenti compressivi: 44%; Riduzione della frequenza del drenaggio linfatico: 11%; Interruzione della CPD: 22%; Riduzione del volume dell’edema dopo quattro anni: 38% (per un esempio di caso vedere. Figure 3 e 4). Questi risultati sono in linea con un primo studio randomizzato che ha dimostrato che nel linfedema associato al cancro al seno, la combinazione tra trapianto linfonodale/KPE è superiore al solo CPE in termini di riduzione dell’edema e dei tassi di erisipela, nonché di miglioramento della funzione dell’arto [17].

Conclusione

Il trapianto di linfonodi vascolarizzati è un’opzione di trattamento promettente e può ripristinare con successo il drenaggio linfatico nei pazienti con linfedema cronico. In combinazione con misure compressive conservative ben sperimentate, il trapianto di linfonodi può portare a una notevole riduzione dell’edema. Tuttavia, va notato che la procedura è tecnicamente impegnativa e presenta un certo rischio di disfunzione linfatica iatrogena con fistole linfatiche e linfedema nel sito di sollevamento.

Messaggi da portare a casa

- Il linfedema cronico è una condizione invalidante e può presentarsi come una grave complicanza dei trattamenti oncologici.

- Negli ultimi anni, il trapianto autologo di linfonodi vascolarizzati è stato sempre più utilizzato per trattare il linfedema grave.

- Il ripristino del drenaggio linfatico spontaneo (funzionale) con i tessuti dell’organismo è una procedura potenzialmente curativa con risultati clinici iniziali promettenti a lungo termine.

Letteratura:

- Shih YC, et al: Incidenza, costi di trattamento e complicazioni del linfedema dopo il cancro al seno tra le donne in età lavorativa: uno studio di follow-up di 2 anni. J Clin Oncol. 2009; 27: 2007-2014.

- Boyages J, et al: Liposuzione per linfedema avanzato: un approccio multidisciplinare per la riduzione completa del gonfiore di braccia e gambe. Ann Surg Oncol 2015; 22 (3): 1263-1270.

- Kung TA, et al: Concetti attuali nella gestione chirurgica del linfedema. Plast Reconstr Surg 2017; 139: 1003e-1013e.

- Baumeister RG, et al: Trapianto microchirurgico di vasi linfatici. J Reconstr Microsurg 2016; 32: 34-41.

- Koshima I, et al: Anastomosi linfaticovenosa supermicrochirurgica per il trattamento del linfedema degli arti superiori. J Reconstr Microsurg 2000; 16: 437-442.

- Becker C, et al: Linfedema postmastectomia: risultati a lungo termine dopo il trapianto microchirurgico di linfonodi. Ann Surg 2006; 243: 313-315.

- Tammela T, et al: Differenziazione e maturazione terapeutica dei vasi linfatici dopo la dissezione e il trapianto di linfonodi. Nat Med 2007; 13: 1458-1466.

- Lähteenvuo M, et al: Terapia con fattori di crescita e trasferimento autologo di linfonodi nel linfedema. Circolazione 2011; 123: 613-620.

- Tourani SS: Trasferimento linfonodale vascolarizzato: una revisione dell’evidenza attuale. Plast Reconstr Surg 2016; 137: 985-993.

- Lin CH, et al: Trasferimento vascolarizzato del linfonodo inguinale utilizzando il polso come sito ricevente per la gestione del linfedema dell’estremità superiore postmastectomia. Plast Reconstr Surg 2009; 123: 1265-1275.

- Viitanen TP, et al: Funzione linfatica del sito donatore dopo il trasferimento linfonodale microvascolare. Plast Reconstr Surg 2012; 130: 1246-1253

- Sulo E, et al: Rischio di disfunzione dei vasi linfatici del sito donatore dopo il trasferimento microvascolare dei linfonodi. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2015; 68: 551-558.

- Scaglioni MF, et al: Revisione completa dei trasferimenti di linfonodi vascolarizzati per il linfedema: esiti e complicazioni. Microchirurgia 2016, in stampa. doi: 10.1002/micr.30079.

- Avraham T, et al: La radioterapia provoca la perdita dei vasi linfatici cutanei e interferisce con la funzione linfatica attraverso la fibrosi tissutale mediata da TGF-beta1. Am J Physiol Cell Physiol. 2010; 299: C589-605.

- Ciudad P, et al: Confronto dei risultati clinici a lungo termine tra diversi trasferimenti di linfonodi vascolarizzati: esperienza di 6 anni di un approccio di un singolo centro al trattamento del linfedema. J Surg Oncol 2017, in stampa. doi: 10.1002/jso.24730.

- Nguyen AT, et al: Risultati a lungo termine del lembo linfatico omentale libero vascolarizzato minimamente invasivo per il trattamento del linfedema. J Surg Oncol 2017; 115: 84-89.

- Dionyssiou D, et al: Uno studio di controllo randomizzato sul trattamento del linfedema secondario allo stadio II legato al cancro al seno con il trasferimento gratuito dei linfonodi. Breast Cancer Res Treat. 2016; 156: 73-79.

CARDIOVASC 2017; 16(5): 16-20