La levodopa è ancora il farmaco più efficace e meglio tollerato per la malattia di Parkinson. Tuttavia, la metà dei pazienti sperimenta fluttuazioni nell’effetto (wearing-off, discinesia) dopo pochi anni. Contromisure efficaci sono la riduzione degli intervalli di assunzione, l’aggiunta di inibitori COMT o MAO-B o di agonisti della dopamina. Quando le strategie farmacologiche non raggiungono più una cessazione soddisfacente, si ricorre sempre più spesso a trattamenti basati su dispositivi (stimolazione cerebrale profonda e trattamento infusionale). Anche la neuroriabilitazione è importante in tutte le fasi della malattia. I protocolli di trattamento specifici sono stati sviluppati attraverso studi controllati randomizzati e sono efficaci. Gli sviluppi nella ricerca sulla riabilitazione mostrano che l’addestramento basato sul web (ad esempio, con i tablet) o l’uso di ausili elettronici (ad esempio, sensori indossabili per superare il congelamento) stanno acquisendo importanza.

Il morbo di Parkinson è caratterizzato da bradicinesia asimmetrica, tremore a riposo e rigore. La causa di questi sintomi motori è una carenza di dopamina nei gangli basali, che deriva dalla perdita di neuroni proiettati dal mesencefalo (sostanza nigra). La buona risposta alla terapia dopaminergica è un importante criterio di supporto per la diagnosi. Questo articolo si concentra sul trattamento dei sintomi motori. Gli importanti problemi non motori sono menzionati ma non trattati in modo approfondito.

Le basi del trattamento farmacologico nella fase iniziale

I sintomi del Parkinson motorio che portano alla diagnosi si manifestano quando il 50-80% delle cellule contenenti dopamina sono già morte. Quando si parla di trattamento, è importante tenere presente la progressione della malattia di Parkinson in tre fasi:

- Fase iniziale (2-5 anni), quando la terapia orale è senza complicazioni. I pazienti si adattano bene con poche dosi giornaliere (fase di “luna di miele”).

- Fase intermedia (fino a 10 anni), in cui si verificano complicazioni motorie come fluttuazioni dell’effetto e discinesie. Dopo 4-6 anni, circa il 40% dei pazienti è già colpito, alla fine della fase intermedia il 90% [1].

- Fase tardiva (>10 anni), in cui dominano i problemi assiali-motori (instabilità posturale, disartria) e cognitivi.

- Nella fase iniziale, la domanda è quando iniziare il trattamento. Il criterio decisivo è la compromissione della vita quotidiana. L’inizio del trattamento non deve essere ritardato inutilmente, per evitare fluttuazioni dell’effetto in seguito. Questo perché non è la durata del trattamento farmacologico, ma la durata della malattia ad essere determinante per il rischio di fluttuazioni dell’effetto. Inoltre, i risultati della farmacoterapia orale sono migliori nella fase iniziale. Ritardare il trattamento più a lungo abbrevierebbe questa fase non complicata del trattamento senza influenzare in modo rilevante il rischio di complicazioni motorie. D’altra parte, anche il trattamento prima della comparsa dei sintomi compromettenti non è giustificato, poiché finora non è stato dimostrato alcun effetto neuroprotettivo dei farmaci.

Inizio di levodopa, agonisti della dopamina o inibitori MAO-B

Il trattamento può essere iniziato con levodopa, agonisti della dopamina (pramipexolo, ropinirolo e rotigotina come cerotti) o, per i sintomi lievi, un inibitore MAO-B (selegilina, rasagilina), con la levodopa che rimane il farmaco più efficace e meglio tollerato dopo oltre 50 anni dalla sua introduzione [2]. La levodopa può attraversare la barriera emato-encefalica come sostanza precursore e viene convertita in dopamina dalle cellule nervose contenenti dopamina. La levodopa è sempre combinata con un inibitore della decarbossilasi (benserazide o carbidopa) per migliorare la biodisponibilità e la tollerabilità. Gli agonisti della dopamina mediano il loro effetto attraverso i recettori della dopamina. Gli inibitori MAO-B hanno un effetto dopaminergico, inibendo la degradazione della dopamina.

La combinazione di levodopa fin dall’inizio con un inibitore della COMT (entacapone), che prolunga la durata d’azione della levodopa, non è indicata, come ha dimostrato lo studio STRIDE-PD [3]. L’idea che questa combinazione con una stimolazione dopaminergica più continua possa ridurre il rischio di discinesia non è stata confermata. Al contrario, l’entacapone aumenta la frequenza della discinesia dopo circa 2,5 anni e rappresenta quindi un fattore di rischio.

La levodopa è la terapia di scelta, soprattutto per i pazienti anziani. Quando i pazienti sono più giovani, si raccomanda di iniziare il trattamento con agonisti della dopamina, perché le fluttuazioni dell’effetto sono meno frequenti rispetto alla levodopa. Tuttavia, gli agonisti della dopamina sono meno efficaci e hanno più effetti collaterali. Nei pazienti più giovani, occorre prestare particolare attenzione ai disturbi del controllo degli impulsi, come la dipendenza da internet e l’ipersessualità. Se il trattamento con agonisti della dopamina non ha abbastanza successo, si deve aggiungere la levodopa o si deve prendere in considerazione un passaggio a questo farmaco [4]. Il rischio di complicazioni motorie può essere ridotto cercando di mantenere la dose di levodopa al di sotto di 400 mg [5]. Se la distonia del piede è precoce, il controllo con la levodopa può essere difficile. Anche se i problemi non motori (in particolare la depressione) dominano, gli agonisti della dopamina hanno un vantaggio rispetto alla levodopa.

I fondamenti delle strategie farmacologiche nelle fasi avanzate

Dopo alcuni anni, la maggior parte dei pazienti è dipendente dalla levodopa. Anche se ben efficaci, le complicazioni motorie sono il problema principale nella fase avanzata della malattia (dopo 10 anni nel 90% dei pazienti). La fluttuazione da usura è spiegata fisiopatologicamente dalla degenerazione dei neuroni nigrostriatali contenenti dopamina, che perdono la loro funzione tampone e quindi la capacità di bilanciare le fluttuazioni plasmatiche della levodopa. L’effetto della levodopa dipende dalla sua farmacocinetica. Le discinesie sono probabilmente dovute a una supersensibilità dei recettori della dopamina causata da una carenza cronica di dopamina. La ragione più importante delle complicanze motorie è quindi la durata della malattia e non la durata del trattamento. In uno studio clinico comparativo, ad esempio, è stato dimostrato che le fluttuazioni da esaurimento si sono verificate dopo una media di quasi sei anni di durata della malattia, indipendentemente dal fatto che la levodopa fosse già stata utilizzata per diversi anni (coorte italiana) o solo con un ritardo di alcuni mesi (coorte della zona sub-sahariana) [6]. Altri fattori di rischio per le complicazioni motorie sono la giovane età all’esordio, la dose giornaliera di levodopa e il sesso femminile [5].

Esiste una serie di strategie farmacologiche per minimizzare le fluttuazioni e le discinesie di Wearing-Off. Uno strumento importante sono i protocolli per il Parkinson, che vengono compilati dal paziente stesso o da una persona che lo assiste (ad esempio, un’infermiera qualificata). Mostrano la relazione temporale tra i tempi di assunzione dei farmaci e le fasi degli stati off o delle discinesie. Con queste informazioni, gli intervalli di dosaggio della levodopa possono essere specificamente abbreviati in caso di fluttuazioni da esaurimento e le discinesie possono essere alleviate riducendo la dose. Oltre al frazionamento più forte, sono possibili anche combinazioni con inibitori della COMT e della MAO-B, che prolungano l’effetto della levodopa. Occorre prestare attenzione all’aumento delle discinesie, che non sempre possono essere controllate riducendo la dose di levodopa. L’aggiunta di agonisti della dopamina, ad esempio. L’amantadina, che ha anche effetti antidiscinetici, è un’altra strategia comune.

Nuovi sviluppi: Safinamide (Xadago®) e IPX066 (Numient®)

Tra i nuovi sviluppi, verranno presentati l’inibitore MAO-B selettivo e reversibile safinamide e il farmaco ritardante della L-dopa IPX066.

La safinamide ha un effetto sia dopaminergico (inibizione delle MAO-B) che non dopaminergico (inibizione del rilascio di glutammato stimolato). Quest’ultimo potrebbe avere un effetto anti-skinetico. La safinamide ha prolungato in modo significativo il tempo di permanenza (circa 1 ora) senza aumentare le discinesie fastidiose nella PD in fase medio-tardiva in uno studio randomizzato controllato [7]. Le dosi erano 50 e 100 mg. A causa della lunga emivita (20-30 ore), è sufficiente l’assunzione una volta al giorno. L’età media dei pazienti era di 60 anni e tutti erano in trattamento con levodopa. Gli effetti collaterali e i tassi di interruzione non erano diversi dal placebo. L’endpoint primario di riduzione della discinesia non è stato raggiunto. Tuttavia, un’analisi post-hoc ha mostrato che nei pazienti più gravemente colpiti, almeno per il dosaggio più alto di 100 mg c’è un effetto anti-cinetico.

La safinamide (Xadago®) è stata approvata in Svizzera alla fine dello scorso anno come terapia aggiuntiva alla levodopa. La tollerabilità della safinamide anche nei pazienti più anziani (>75 anni) e più vulnerabili (ad esempio con demenza) sarà testata in uno studio osservazionale non interventistico in corso.

Sebbene la levodopa (combinata con gli inibitori della decarbossilasi) sia il trattamento più efficace, le complicazioni motorie sono un problema rilevante dopo pochi anni, a causa della breve emivita di 1,5 ore. La risposta motoria diventa più breve e meno prevedibile man mano che progredisce. Negli anni ’90 sono stati sviluppati dei preparati ritardanti (Sinemet® CR e Madopar® DR), che però non si sono dimostrati efficaci per quanto riguarda le complicazioni motorie. Al contrario, l’assorbimento e l’effetto motorio dei preparati a rilascio prolungato sono ancora più inaffidabili. I preparati ritardanti possono addirittura favorire la discinesia se si accumulano nello stomaco e vengono poi rilasciati in eccesso (spesso nel pomeriggio).

Pertanto, è stato sviluppato un nuovo preparato di levodopa, IPX066, le cui capsule combinano il componente rapido con un rilascio prolungato. L’approvazione dell’UE è stata concessa alla fine dello scorso anno con il marchio Numient®. L’approvazione si basa su tre studi di fase III [8]. Nello studio APEX-PD, che ha incluso pazienti con PD in fase iniziale, IPX066 ha migliorato significativamente la funzione ADL rispetto al placebo a tutte le dosi (145, 245 e 390 mg, tre volte al giorno) (UPDRS II), i sintomi motori (UPDRS III) e la qualità della vita (PDQ39). Nei pazienti con PD avanzato e fluttuazioni dell’effetto, IPX066 prolunga il tempo di attività senza discinesie dirompenti di una media di un’ora rispetto alla preparazione standard (ADVANCE-PD, Disegno parallelo) e di 1,4 ore rispetto alla combinazione di levodopa ed entacapone (ASCEND-PD, Disegno incrociato).

Trattamenti assistiti da apparecchi per le complicazioni motorie

Nonostante l’adeguamento dei farmaci orali, le complicazioni motorie diventano difficili da controllare nel corso del tempo. Se non è più possibile un adattamento soddisfacente, devono essere valutati tempestivamente i trattamenti assistiti da dispositivi, come la stimolazione cerebrale profonda (THS) e i trattamenti di infusione con duodopa o apomorfina. È stato dimostrato che la THS e la Duodopa migliorano la qualità della vita rispetto alla migliore terapia orale possibile. Pertanto, queste terapie sono discusse in modo più dettagliato qui.

Stimolazione cerebrale profonda

Dalla sua introduzione negli anni ’80, oltre 100.000 pazienti sono stati trattati con la THS in tutto il mondo. La THS è una procedura stereotassica in cui i nuclei dei gangli basali (principalmente il nucleo subtalamico o il globus pallidus) vengono inibiti da impulsi elettrici. Gli elettrodi inseriti sono collegati alle batterie tramite cavi sottocutanei, che di solito vengono inseriti nella regione sottoclavicolare. Il rischio dell’intervento chirurgico è basso (circa l’1% per infezioni ed emorragie).

Una buona selezione dei pazienti è fondamentale per il successo della THS. Un prerequisito importante è che il paziente risponda bene alla levodopa, il che è predittivo dell’effetto della THS. Pertanto, i pazienti più giovani ne traggono particolare beneficio, mentre i pazienti con problemi assiomotori (instabilità posturale) o cognitivi non sono adatti. Lo studio Earlystim ha dimostrato che una THS più precoce (cioè dopo 7,5 anni in media, invece che dopo più di 10 anni come negli studi precedenti) non solo riduce significativamente le fluttuazioni degli effetti, ma migliora anche significativamente la qualità della vita di circa il 25% rispetto alla migliore terapia orale [9]. È anche interessante notare che i pazienti con la posizione iniziale peggiore in termini di qualità di vita traggono i maggiori benefici [10]. Il risultato dello studio Earlystim è degno di nota anche perché il trattamento farmacologico di solito può ancora essere regolato bene nelle fasi iniziali della malattia. Nei pazienti più giovani (<60 anni), la valutazione della THS è quindi raccomandata già tre anni dopo la comparsa delle complicazioni motorie. Tuttavia, il prerequisito fondamentale per l’indicazione della THS rimane che le complicazioni motorie non possano essere regolate in modo soddisfacente con la terapia orale, cioè che siano refrattarie alla terapia.

Trattamento di infusione con Duodopa

Se le condizioni per la THS sono sfavorevoli, il trattamento infusionale con Duodopa è una buona alternativa. Duodopa è stata introdotta in Scandinavia all’inizio degli anni ’90. Si sapeva già da tempo che il trattamento infusionale con levodopa porta a un miglioramento delle fluttuazioni dell’effetto attraverso livelli plasmatici più stabili. Tuttavia, questo trattamento richiedeva dosi endovenose non pratiche, fino a due litri al giorno, a causa della scarsa solubilità della levodopa.

L’innovazione chiave di Duodopa è che la levodopa può essere 20 volte più concentrata in forma di gel. Inoltre, può essere somministrato in modo continuo direttamente nel sito di assorbimento (digiuno prossimale) tramite un tubo PEG. In uno studio ben controllato (disegno double dummy), è stato già dimostrato un miglioramento significativo delle complicanze motorie e della qualità di vita in una piccola popolazione di pazienti (n = 66) [11]. Oltre alla somministrazione continua tramite una pompa, l’effetto del trattamento infusionale con Duodopa si basa anche sul bypass del passaggio gastrico. Lo svuotamento gastrico irregolare è in parte responsabile delle fluttuazioni dell’effetto durante la terapia orale.

Duodopa è indicata per i pazienti con malattia avanzata, che sono anziani e che presentano già alcuni deficit cognitivi e instabilità posturale con rischio di cadute. Come per la THS, il quadro orale deve essere refrattario alla terapia. Le complicanze periprocedurali sono relativamente comuni (ad esempio, problemi alla ferita o dolore allo stoma), ma per lo più passive e benigne [11]. In rari casi (circa il 2%), può verificarsi la peritonite. È quindi importante che il trattamento con Duodopa sia effettuato da un team interdisciplinare esperto di neurologi e gastroenterologi.

Un effetto collaterale comune della Duodopa è la polineuropatia. Uno studio prospettico di recente pubblicazione, che ha misurato le velocità di conduzione nervosa, ha mostrato che l’incidenza delle polineuropatie sintomatiche era quasi del 20% in un periodo di osservazione di due anni [12]. Dal punto di vista fisiopatologico, si sospetta una carenza vitaminica indotta dalla levodopa (acido folico, carenza di vitamina B6/B12) a causa dell’associazione con l’aumento dei metaboliti (omocisteina), motivo per cui queste vitamine devono essere determinate. È utile anche il monitoraggio con le neurografie. Si raccomanda di sostituire l’acido folico e la vitamina B12 in caso di valori bassi. Non è stato chiarito se sia indicato anche un trattamento preventivo [13]. Le polineuropatie raramente obbligano a sospendere la terapia, a meno che non si manifestino in modo altrettanto acuto come nella sindrome di Guillain-Barré. Anche il lavoro di squadra interdisciplinare con l’infermiera specializzata in Parkinson è fondamentale per il successo del trattamento con Duodopa. Istruisce i pazienti e i loro parenti sulla gestione del microinfusore. In questo modo si evitano anche problemi tecnici come dislocazioni o blocchi della sonda.

Principi e obiettivi della neuroriabilitazione

Nel corso della malattia, le persone con Parkinson devono affrontare sempre più limitazioni nella mobilità, nell’equilibrio, nella postura, nell’andatura e nella motricità fine, che rendono più difficile affrontare la vita quotidiana. L’interruzione delle attività quotidiane (ad esempio, vestirsi, preparare un pasto, ecc.) riduce anche la qualità della vita. Soprattutto i problemi di motricità assiale e fine difficilmente rispondono alle terapie farmacologiche e sono il fulcro della neuroriabilitazione [14].

La fisioterapia svolge un ruolo essenziale in tutte le fasi della malattia. Uno degli obiettivi principali è l’apprendimento di strategie di movimento che permettano alle persone colpite di affrontare più facilmente la vita quotidiana. Studi ben controllati hanno dimostrato l’efficacia della fisioterapia. Questo ha portato anche allo sviluppo di linee guida standardizzate [15]. È molto probabile che la fisioterapia abbia anche un’influenza benefica sul processo della malattia. Ad esempio, è stato recentemente dimostrato che un’attività fisica leggera (6 ore alla settimana, ad esempio camminare per andare al lavoro, fare le faccende domestiche, ecc.) può ridurre il rischio di sviluppare la malattia di Parkinson di oltre il 40% [16].

Allenamento dell’ampiezza

Un problema motorio centrale nella malattia di Parkinson è la regolazione disturbata dell’ampiezza. La lunghezza del passo si accorcia e quindi è la principale responsabile del rallentamento della camminata. La cadenza del passo è normale o può addirittura essere aumentata. È stato sviluppato un nuovo concetto di terapia, la Lee Silverman Voice Therapy BIG (LSVT BIG). Si tratta di un allenamento di ampiezza standardizzato con 16 unità terapeutiche per quattro settimane [17,18]. Secondo l’ultima linea guida della Società tedesca di neurologia, il trattamento è consigliato per la malattia di Parkinson. Nella terapia LSVT BIG, le persone con malattia di Parkinson imparano ad aumentare in modo specifico l’ampiezza del movimento (ad esempio, la lunghezza del passo) e quindi a migliorare la decelerazione del movimento. Si tratta di una terapia ad alto dosaggio, particolarmente efficace per i pazienti nelle fasi iniziali della malattia. Il dosaggio esatto della fisioterapia deve essere regolato individualmente. Uno studio randomizzato e controllato di grandi dimensioni, pubblicato di recente, ha esaminato il dosaggio troppo basso (4 unità per 8 settimane), che non è efficace nelle fasi iniziali della malattia [19].

Programmi di esercizio per la casa

L’obiettivo della neuroriabilitazione è anche quello di consigliare le persone colpite e i loro familiari su come mantenere uno stile di vita attivo. Questo include programmi di esercizi a domicilio che promuovono in modo specifico l’equilibrio, la forza muscolare, la mobilità articolare, le prestazioni aerobiche (ad esempio, jogging, camminata, camminata veloce) e la motricità fine. È stato dimostrato che le persone con la malattia di Parkinson possono migliorare significativamente le loro prestazioni motorie se seguono un programma di esercizi quotidiani a casa, oltre alla terapia individuale. Per incoraggiare questa autoformazione, sono molto adatte le terapie di gruppo (blocchi di sei settimane di due sessioni a settimana), che forniscono anche una guida per la formazione individuale a domicilio [20]. Nelle ultime fasi della malattia, è importante prevenire l’inattività, spesso associata alla paura di cadere, allenando la potenza aerobica, la forza muscolare e la mobilità articolare. Anche la prevenzione della morbilità cardiovascolare, che aumenta nel Parkinson a causa dell’immobilità, è un punto focale.

Strategie di stimolo per superare il congelamento

Un problema centrale del Parkinson è l’interruzione dei movimenti automatici. Per esempio, la camminata, che è automatica nelle persone sane, spesso deve essere fatta in modo mirato dalle persone con la malattia di Parkinson. Un movimento automatico come la camminata richiede quindi un ulteriore sforzo cognitivo attentivo. Questo è faticoso nella vita di tutti i giorni. Quando questo controllo cognitivo diminuisce nel corso della malattia, si verificano sempre più spesso i cosiddetti freezing, che sono blocchi motori a breve termine, in genere quando si cammina. Il blocco si verifica soprattutto quando la persona cambia il programma motorio (alzarsi e camminare) o esegue diversi movimenti contemporaneamente (camminare e rispondere al discorso). Anche i luoghi stretti (porte, ascensori) sono frequenti fattori scatenanti. Nella neuroriabilitazione, ai malati vengono insegnate strategie di stimolo per aiutare a superare il congelamento. Il principio è quello di rendere i movimenti mirati utilizzando stimoli acustici (conteggio ad alta voce, metronomo, musica) (Fig. 1A), stimoli visivi (linee sul pavimento (Fig. 1B) o stimoli somatosensoriali (impulsi ritmici attraverso il tatto) [14].

Fisioterapia nelle fasi iniziali e finali

Nella fase iniziale, si raccomanda di effettuare la fisioterapia ambulatoriale in blocchi (ad esempio, nell’arco di un mese) e in modo più intensivo (da 3 a 4 volte alla settimana). Questo è possibile con una prescrizione di 2×9 sedute. All’interno di questo blocco, il paziente impara vari esercizi di equilibrio, rafforzamento e allungamento, che comprendono anche l’allenamento della strategia (con o senza indicazioni). Può continuare questi esercizi come allenamento a casa per mantenere le funzioni quotidiane. Se i sintomi peggiorano, ad esempio dopo sei mesi, il blocco di 18 sedute può essere ripetuto.

Negli ultimi stadi della malattia, la prevenzione delle cadute e della morbilità cardiopolmonare è spesso l’obiettivo principale. Pertanto, è utile un trattamento fisioterapico a lungo termine con una o due sedute alla settimana. Con l’aumento della disabilità e le fluttuazioni dell’effetto, spesso si rende necessaria una degenza (2-3 settimane) con programmi multidisciplinari specificamente adattati ai pazienti con PD. L’obiettivo è quello di mantenere l’indipendenza a casa per quanto possibile o di ridurre la necessità di assistenza con un allenamento alla deambulazione e all’equilibrio adattato individualmente, oltre all’allenamento alla vita quotidiana. L’ambiente di degenza consente un adeguamento mirato dei farmaci in caso di fluttuazioni degli effetti, con l’aiuto di protocolli di movimento.

Terapia occupazionale

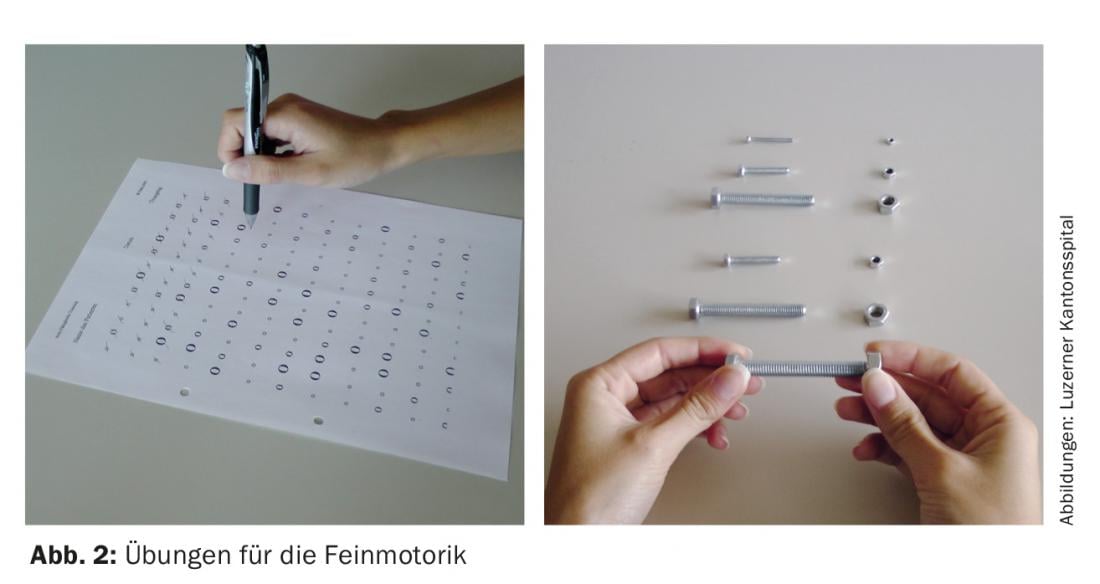

Nella terapia occupazionale, l’attenzione si concentra sul riapprendimento e sul riapprendimento mirato di varie attività quotidiane. Ad esempio, le difficoltà della motricità fine nella vita quotidiana vengono analizzate e trattate. Attraverso una valutazione standardizzata, vengono istruiti esercizi specifici di motricità fine, che in seguito possono essere eseguiti anche a casa (Fig. 2).

La terapia occupazionale chiarisce anche quali strategie sono utili per poter organizzare meglio la vita quotidiana. Vengono utilizzati diversi ausili, come una tavola da bagno, che facilita l’entrata e l’uscita dalla vasca, o posate adattate per tagliare meglio la carne. Un ruolo importante è svolto dalla terapia occupazionale orientata al domicilio, che consente un adattamento ottimale delle misure alla situazione domestica. Le persone con la malattia di Parkinson ricevono consigli su quali strategie possono utilizzare per raggiungere meglio i loro obiettivi nella vita quotidiana, ad esempio suddividere le azioni complesse in singole fasi, gestire la pressione del tempo, utilizzare i cosiddetti ‘spunti’ (stimoli), ecc. In uno studio randomizzato e controllato, si è potuto dimostrare che la terapia occupazionale a domicilio, una volta alla settimana, per un periodo di dieci settimane, porta a un miglioramento significativo delle funzioni quotidiane. [21].

Anche la logopedia è importante. Di provata efficacia, la terapia LSVT LOUD mira a migliorare la voce con una pratica intensiva ad alto dosaggio [22]. La conversazione viene allenata a diversi livelli attraverso una gerarchia di esercizi fino alla conversazione libera. L’attenzione si concentra sul miglioramento della comprensibilità. Questo si ottiene principalmente con un volume maggiore quando parla (“pensa ad alta voce/ grida”). Ciò che viene appreso viene gradualmente trasferito alle situazioni di conversazione quotidiane.

Ricerca neuroriabilitativa

Lo sviluppo di test standardizzati e di programmi terapeutici per la destrezza delle dita è uno dei nostri obiettivi di ricerca. In uno studio randomizzato e controllato recentemente completato, siamo stati in grado di dimostrare che l’allenamento standardizzato della destrezza svolto a casa per quattro settimane migliora le abilità motorie fini rilevanti per la vita quotidiana [23]. Tuttavia, non c’è stato un effetto duraturo dell’intervento per dodici settimane (interruzione della terapia). Ciò significa che le persone con Parkinson dovrebbero essere incoraggiate a continuare a fare esercizio fisico anche dopo aver completato il blocco di terapia intensiva di quattro settimane.

L’uso di tecnologie di comunicazione come i tablet o i sensori indossabili giocherà un ruolo sempre più importante. Le persone colpite possono utilizzare applicazioni basate sul web (app) per risolvere vari compiti motori e/o cognitivi. Il terapeuta supervisore può fornire un feedback online e regolare progressivamente i compiti in difficoltà. Nel nostro centro per il Parkinson, stiamo attualmente testando l’usabilità di un’applicazione per la destrezza (Fig. 3) . Un’altra applicazione degli ausili tecnici potrebbe essere rappresentata dai sensori indossati sulle caviglie. Questi sensori potrebbero rilevare precocemente gli episodi di congelamento e quindi attivare un segnale (acustico, sensoriale) per aiutare il paziente a superare il congelamento. I pazienti diventerebbero più indipendenti e meno dipendenti dall’aiuto di una terza persona.

L’uso della stimolazione cerebrale non invasiva (stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, rTMS), potrebbe essere un’altra opzione terapeutica del futuro. Una meta-analisi pubblicata di recente ha dimostrato che la rTMS ha un effetto positivo sulla bradicinesia [24]. Nel nostro centro Parkinson, stiamo studiando se il metodo è efficace anche per trattare i deficit della motricità fine.

Letteratura:

- Ahlskog JE, Muenter MD: Frequenza delle discinesie e delle fluttuazioni motorie legate alla levodopa, stimata dalla letteratura cumulativa. Mov Disord 2001; 16(3): 448-458.

- Gray R, et al: Efficacia a lungo termine degli agonisti della dopamina e degli inibitori della monoamino ossidasi B rispetto alla levodopa come trattamento iniziale per la malattia di Parkinson (PD MED): un ampio studio randomizzato, open-label, pragmatico. Lancet 2014; 384(9949): 1196-1205.

- Stocchi F, et al: Inizio della terapia con levodopa/carbidopa con e senza entacapone nella malattia di Parkinson precoce: lo studio STRIDE-PD. Ann Neurol 2010; 68: 18-27.

- Waldvogel D, et al.: Raccomandazioni 2014 per il trattamento della malattia di Parkinson. Gruppo di lavoro della Commissione Terapia della Società Svizzera di Neurologia. Arch. svizzero di neurologia e psichiatria 2014; 165(5): 147-151.

- Olanow CW, et al: Fattori predittivi dello sviluppo di discinesia indotta da levodopa e wearing-off nella malattia di Parkinson. Mov Disord 2013; 28(8): 1064-1071.

- Cilia R, et al: La moderna era pre-levodopa della malattia di Parkinson: approfondimenti sulle complicanze motorie dall’Africa sub-sahariana. Brain 2014; 137(Pt 10): 2731-2742.

- Borgohain R, et al: Studio biennale, randomizzato e controllato della safinamide come aggiunta alla levodopa nella malattia di Parkinson medio-intensa. Mov Disord 2014; 29(10): 1273-1280.

- Dhall R, Kreitzman DL: Progressi nella terapia con levodopa per la malattia di Parkinson: revisione dell’efficacia clinica e della sicurezza di RYTARY (carbidopa e levodopa). Neurology 2016 Apr 5; 86(14 Suppl 1): S13-24.

- Schüpbach WM, et al: Neurostimolazione per la malattia di Parkinson con complicazioni motorie precoci. N Engl J Med 2013; 368(7): 610-622.

- Schüpbach WM, et al: Predittori di esito della STN-DBS nella malattia di Parkinson con complicazioni motorie precoci. Estratto dell’ultima ora, Meeting MDS, 2016, Berlino.

- Olanow CW, et al: Infusione continua intra-giunale di gel intestinale di levodopa-carbidopa per i pazienti con malattia di Parkinson in fase avanzata: uno studio randomizzato, controllato, in doppio cieco, a doppia manica. Lancet Neurol 2014; 13(2): 141-149.

- Merola A, et al: Neuropatia periferica associata all’infusione intestinale di levodopa-carbidopa: una valutazione prospettica a lungo termine. Eur J Neurol 2016 Mar; 23(3): 501-509.

- Uncini A, et al: Polineuropatia associata all’infusione duodenale di levodopa nella malattia di Parkinson: caratteristiche, patogenesi e gestione. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86(5): 490-495.

- Vanbellingen T: Approcci fisioterapici nella malattia di Parkinson. Praxis Physiotherapie 2010; 3: 198-202.

- Keus M, et al: Linea guida europea di fisioterapia per la malattia di Parkinson, KNGF/ParkinsonNet, Paesi Bassi, 2014. grande studio randomizzato, open-label, pragmatico. Lancet 2014; 384(9949): 1196-1205.

- Yang F, et al: Attività fisica e rischio di malattia di Parkinson nella coorte nazionale svedese di marzo. Brain 2015; 138(Pt 2): 269-275.

- Ebersbach G, et al.: Confronto dell’esercizio fisico nella malattia di Parkinson – lo studio Berlin LSVT®BIG. Mov Disord 2010; 25(12): 1902-1908.

- Janssens J, et al: Applicazione dell’intervento LSVT BIG per affrontare la deambulazione, l’equilibrio, la mobilità del letto e la destrezza nelle persone con malattia di Parkinson: una serie di casi. Phys Ther 2014; 94(7): 1014-1023.

- Clarke CE, et al: Fisioterapia e terapia occupazionale contro nessuna terapia nella malattia di Parkinson da lieve a moderata: uno studio clinico randomizzato. JAMA Neurol 2016 Mar; 73(3): 291-299.

- Tickle-Degnen L, et al: Riabilitazione autogestita e qualità di vita correlata alla salute nella malattia di Parkinson: uno studio controllato randomizzato. Mov Disord 2010; 25(2): 194-204.

- Sturkenboom IH, et al: Efficacia della terapia occupazionale per i pazienti con malattia di Parkinson: uno studio randomizzato controllato. Lancet Neurol 2014; 13(6): 557-566.

- Fox C, et al: LSVT LOUD e LSVT BIG: Programmi di trattamento comportamentale per il linguaggio e il movimento del corpo nella malattia di Parkinson. Parkinson’s Dis 2012; 2012: 391946.

- Vanbellingen T, et al.: in preparazione.

- Chou YH, et al: Effetti della stimolazione magnetica transcranica ripetitiva sui sintomi motori nella malattia di Parkinson: una revisione sistematica e una meta-analisi. JAMA Neurol 2015; 72(4): 432-440.

InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2016; 14(5): 18-25.