Un prerequisito per il miglior trattamento possibile dei deficit di memoria nell’AD è una diagnosi differenziale sufficiente. Dopo aver escluso altre cause, gli inibitori della colinesterasi e gli antagonisti dei recettori del glutammato possono essere utilizzati per rallentare la progressione dei deficit di memoria. Spesso sono presenti ulteriori sintomi neuropsichiatrici, che possono compromettere il benessere soggettivo del paziente e complicare l’assistenza infermieristica. In caso di comorbidità con altre malattie interne o neurologiche, si devono considerare i possibili effetti collaterali e le interazioni dei farmaci.

La malattia di Alzheimer (AD) è una malattia neurodegenerativa irreversibile del cervello e la causa più comune di demenza nelle persone di età superiore ai 65 anni [1,2]. Nel corso dell’AD, la memoria e varie altre capacità cognitive vengono gradualmente compromesse; alla fine il paziente colpito non è più in grado di svolgere i compiti quotidiani più semplici e ha bisogno di assistenza. I deficit cognitivi riguardano in particolare la memoria a breve termine, le capacità di pianificazione e di risoluzione dei problemi, le capacità analitiche e di giudizio, l’orientamento spaziale e la produzione e comprensione del linguaggio [3,4]. Oltre ai deficit di memoria, vari disturbi neuropsichiatrici sono caratteristici dell’AD, che possono manifestarsi già nelle prime fasi della malattia [5,6].

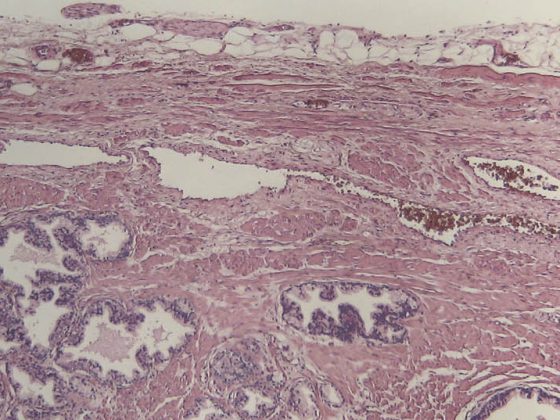

Il correlato neuropatologico dell’AD è costituito dalle placche extracellulari di amiloide-beta (Aβ) e dalle neurofibrille intracellulari di tau [7,4]. Le moderne tecnologie di imaging, come la risonanza magnetica (MRI) o la tomografia a emissione di positroni (PET), possono essere utilizzate per visualizzare i cambiamenti cerebrali nei pazienti affetti con il progredire della malattia [8,9]. La ricerca attuale suggerisce che i primi cambiamenti cerebrali si verificano più di dieci anni prima della manifestazione dei sintomi clinici dell’Alzheimer. In questa fase preclinica, si verificano cambiamenti tossici nel tessuto cerebrale e le placche Aβ e le neurofibrille diventano misurabili [10]. Sebbene i pazienti affetti mostrino ancora prestazioni di memoria normali in questa fase, la risonanza magnetica funzionale può rilevare modelli di interazione neuronale e attività alterati [11,12]. Con il progredire della malattia, le cellule neuronali muoiono; le atrofie dell’ippocampo e delle aree cerebrali parieto-temporali sono caratteristiche delle prime fasi della malattia [13]. L’ulteriore decorso della malattia è caratterizzato dalla diffusione del danno e dei sintomi neuropsichiatrici corrispondenti [4].

Sebbene la ricerca abbia prodotto risultati impressionanti sulle basi neurobiologiche e anche sulla diagnosi dell’AD negli ultimi decenni, l’AD non è ancora curabile [14]. L’obiettivo del trattamento medico attualmente disponibile è quindi quello di gestire in modo ottimale i vari disturbi durante il decorso della malattia, al fine di ottenere la migliore qualità di vita possibile per i pazienti affetti e i loro familiari. Il trattamento si basa su una diagnosi differenziale interdisciplinare per escludere altre forme di demenza e identificare le possibili cause trattabili dei deficit di memoria. In questo contesto, con una maggiore incidenza di altre malattie interne e neurologiche dovute all’età avanzata, l’elenco spesso esteso di farmaci prescritti deve essere tenuto in considerazione per quanto riguarda i possibili effetti collaterali e le interazioni che compromettono la cognizione. Nell’ambito del processo diagnostico differenziale e della valutazione del decorso della malattia, la registrazione quantitativa delle prestazioni della memoria mediante procedure di test neuropsicologici è indispensabile [3,15].

Approccio terapeutico e farmaci per l’MA

A causa della complessità dei sintomi dell’AD, un approccio terapeutico multidisciplinare è raccomandato dalle società professionali svizzere e internazionali [6,15,16]. Il concetto di trattamento individuale è orientato alla situazione del paziente e comprende interventi farmacologici e neuropsicologici, procedure sociali e psicoterapeutiche, nonché il sostegno ai familiari che lo assistono.

Obiettivo dell’intervento farmacologico: il trattamento ha lo scopo di aiutare il paziente a mantenere le funzioni della memoria il più a lungo possibile e a far fronte ai problemi comportamentali. In genere, ha lo scopo di rallentare e posticipare l’insorgenza dei sintomi della malattia. La gravità della demenza nell’AD – e in questo contesto l’indicazione per i farmaci per l’AD – può essere valutata con test di screening cognitivo; un metodo consolidato è il test Mini-Mental State Examination (MMSE) [17]. L’MMSE può essere ripetuto a intervalli semestrali per valutare la progressione della demenza e la risposta al trattamento.

Attualmente, quattro agenti sono approvati per il trattamento dell’AD: Donepezil (Aricept®), galantamina (Reminyl®) e rivastigmina (Exelon®) possono essere utilizzati per il trattamento della demenza da lieve a moderata nell’AD, e memantina (Axura®, Ebixa®) per il trattamento della demenza da moderata a grave nell’AD (punteggio del test MMSE di 3-19) [18].

Gli studi clinici hanno dimostrato che questi agenti possono migliorare i processi di pensiero in generale, nonché le capacità di memoria e di linguaggio nei pazienti con AD [19,20]. Sulla base degli studi clinici attualmente disponibili sulla vitamina E e sulla selegilina, non ci sono prove dell’efficacia degli approcci terapeutici antiossidanti nell’AD [21]. Anche due studi clinici non hanno mostrato un effetto terapeutico significativo per il Ginkgo Biloba nell’AD [22,23].

Donepezil, galantamina e rivastigmina sono inibitori reversibili ad azione centrale dell’acetilcolinesterasi. Aumentano la concentrazione e la durata d’azione del neurotrasmettitore acetilcolina. Per ottenere un’efficacia ottimale con effetti collaterali il più possibile tollerati, gli inibitori della colinesterasi devono essere titolati gradualmente nell’arco di diverse settimane, fino a quando si può prevedere un effetto clinicamente rilevante. Gli effetti avversi degli inibitori della colinesterasi sono dovuti in particolare all’attivazione periferica del sistema nervoso parasimpatico con bradicardia, broncocostrizione e aumento della secrezione di acido gastrico[18].

La memantina agisce come antagonista non competitivo del recettore N-metil-D-aspartato (NMDA) sul sistema neurotrasmettitore glutammatergico, ma ha anche un’attività serotoninergica, colinergica e, come agonista del recettore D2, dopaminergica. L’efficacia della memantina nell’AD è spiegata dall’evitamento degli effetti deleteri associati al glutammato sui neuroni cerebrali. Nel contesto del trattamento con memantina, gli effetti sulla cognizione, sulla competenza quotidiana e sul livello funzionale generale possono essere attesi dopo circa sei mesi [19]. La dose efficace individuale viene titolata a piccoli passi nel corso di diverse settimane. Gli effetti avversi più comuni della memantina includono vertigini, cefalea, costipazione, sonnolenza e aumento della pressione sanguigna [18].

Per la terapia concomitante di memantina con donepezil, sono stati descritti effetti sinergici e una maggiore efficacia rispetto alla monoterapia con donepezil nell’AD da moderata a grave [24,25].

Purtroppo donepezil, galantamina, rivastigmina e memantina non hanno alcun effetto sul processo patologico sottostante. Inoltre, non funzionano per tutti i pazienti affetti e possono aiutare solo per un periodo di tempo limitato. Non abbiamo trovato alcuno studio (ricerca in letteratura febbraio 2014) che confrontasse direttamente i quattro farmaci approvati in termini di efficacia o di profilo degli effetti collaterali. Per quanto riguarda il miglioramento delle attività della vita quotidiana (ADL), si può ipotizzare, sulla base degli studi, che non vi sia una differenza significativa tra i vari inibitori della colinesterasi [26]. Tuttavia, è dimostrato che se non c’è risposta terapeutica, può essere utile passare a un altro farmaco [27].

Sintomi neuropsichiatrici

I sintomi neuropsichiatrici rappresentano una sfida particolare nel trattamento dell’AD [5]. Questi includono in particolare disturbi del sonno, agitazione, vagabondaggio, ansia, aggressività, apatia e depressione. Un trattamento adeguato aumenta il benessere dei pazienti affetti e facilita l’assistenza da parte dei familiari o del personale infermieristico. In questo contesto, vorremmo fare riferimento a una revisione recentemente pubblicata dei concetti di trattamento consolidati per i sintomi comportamentali e psicologici nella demenza [6]. Gli agenti per il trattamento dei sintomi neuropsichiatrici nell’AD dovrebbero avere una bassa efficacia anticolinergica ed essere facilmente combinabili con i farmaci primari per l’AD. Gli agenti antidepressivi comprovati in questo senso sono gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, come il citalopram (vari generici), l’escitalopram (Cipralex®), la mirtazapina (ad esempio Remeron®) e la sertralina (ad esempio Zoloft®). Gli anticonvulsivi possono essere utilizzati per trattare l’aggressività. I seguenti si sono dimostrati particolarmente efficaci in questo caso: Valproato (ad esempio Depakine®), carbamazepina (ad esempio Tegretol®) e oxcarbazepina (ad esempio Trileptal®).

Gli antipsicotici possono essere utilizzati anche per il trattamento delle psicosi acute o dell’aggressività, dopo una precisa valutazione dell’indicazione, ma occorre tenere conto della minore tollerabilità nei pazienti anziani e delle possibili interazioni farmacodinamiche, soprattutto con la somministrazione contemporanea di memantina [28,29].

Altrettanta attenzione deve essere prestata all’uso delle benzodiazepine in termini di aumento dell’incidenza degli effetti collaterali, come l’instabilità della posizione e dell’andatura e la tendenza a cadere, per cui si raccomanda solo un uso a breve termine.

A causa dell’età avanzata dei pazienti con MA, c’è spesso una comorbidità con altre malattie neurologiche e interne. Per fornire la migliore assistenza possibile, i medici e i terapisti coinvolti devono perseguire un concetto di trattamento congiunto e interdisciplinare. Questo vale in particolare per malattie come l’asma e la BPCO, la gastrite e la cinetosi, per le quali devono essere prese in considerazione alternative ai farmaci anticolinergici, al fine di evitare effetti collaterali o interazioni con un effetto negativo sulle prestazioni cognitive del paziente [16].

Nel trattamento con memantina, devono essere prese in considerazione le possibili interazioni farmacodinamiche nell’area del sistema dopaminergico; questo vale in particolare per il trattamento in comorbilità con disturbi del movimento ipocinetici. Una controindicazione per la memantina è il trattamento concomitante con altri antagonisti del recettore NMDA, come l’amantadina (ad esempio PK-Merz®) o l’antitosse destrometorfano (Bexin®, Bexomed®, Bisolvon®, Calmerphan®, Calmesin®, Dextro-Med®, Emedrin®, Pretuval®, Pulmofor®).

Prospettive future: Studi clinici e concetto di trattamento preventivo

Negli attuali progetti di ricerca clinica, si sta testando un gran numero di sostanze per vedere se sono adatte a prevenire l’AD, a rallentare la progressione della malattia o almeno a migliorare i sintomi dell’AD. Il sito web del National Institute of Aging (NIA) mostra gli studi clinici in corso sull’intervento terapeutico per l’AD [30]. Un punto focale della ricerca sulla terapia dell’AD si basa su vari approcci per prevenire la deposizione di Aβ cerebrale o per promuovere la clearance di Aβ cerebrale [31]. Attualmente ci sono studi clinici sugli inibitori della sintesi della Aβ, ma anche su metodi immunologici basati su anticorpi contro la Aβ [32,33].

La ricerca attuale suggerisce che una terapia efficace mirata all’Aβ dovrebbe iniziare in una fase molto precoce della malattia, idealmente prima della manifestazione di un danno neuronale irreversibile importante e della comparsa di qualsiasi sintomatologia clinica conseguente. In questo contesto, è particolarmente importante migliorare le procedure diagnostiche per identificare in modo affidabile gli individui a maggior rischio di AD nella fase preclinica della malattia [10]. Potrebbe anche essere possibile ottenere un effetto terapeutico nell’AD riducendo le neurofibrille di tau, ma per quanto ne sappiamo non ci sono ancora studi clinici attivi al riguardo [34]. Un approccio di ricerca alternativo è l’indagine di sostanze attive consolidate in relazione alla loro possibile efficacia nell’AD (“riposizionamento del farmaco”) [35].

Paul G. Unschuld, MD

Letteratura:

- Hock C, Nitsch RM: [Alzheimer dementia]. Praxis (Bern 1994) 2000; 89: 529-540.

- Wilmo A, Prince M: “Rapporto Mondiale Alzheimer 2010: L’impatto economico globale della demenza”, in: Alzheimer’s Disease International 2010. (Illinois, USA).

- Albert MS, et al: La diagnosi di decadimento cognitivo lieve dovuto alla malattia di Alzheimer: raccomandazioni dei gruppi di lavoro del National Institute on Aging-Alzheimer’s Association sulle linee guida diagnostiche per la malattia di Alzheimer. Alzheimer & demenza: la rivista dell’Associazione Alzheimer 2011; 7: 270-279.

- Ballard, C., et al: La malattia di Alzheimer. Lancet 2011; 377: 1019-1031.

- Lyketsos CG, et al: Sintomi neuropsichiatrici nella malattia di Alzheimer. Alzheimers Dement 2011; 7: 532-539.

- Savaskan E, et al: Raccomandazioni per la diagnosi e il trattamento dei sintomi comportamentali e psicologici della demenza (BPSD). Praxis (Bern 1994) 2014; 103: 135-148.

- Alzheimer, A: Su una particolare malattia della corteccia cerebrale. Giornale generale di psichiatria e medicina psichiatrica-giudiziaria 1907; 64: 146-148.

- Klunk WE, et al: Imaging dell’amiloide cerebrale nella malattia di Alzheimer con il Pittsburgh Compound-B. Annali di neurologia 2004; 55: 306-319.

- Frisoni GB, et al: L’uso clinico della risonanza magnetica strutturale nella malattia di Alzheimer. Nat Rev Neurol 2010; 6: 67-77.

- Sperling RA, et al: Verso la definizione delle fasi precliniche della malattia di Alzheimer: raccomandazioni dei gruppi di lavoro del National Institute on Aging-Alzheimer’s Association sulle linee guida diagnostiche per la malattia di Alzheimer. Alzheimer & demenza : la rivista dell’Associazione Alzheimer 2011; 7: 280-292.

- Sheline YI, et al: Le placche amiloidi disturbano la connettività della rete di modalità predefinita allo stato di riposo negli anziani cognitivamente normali. Biol Psychiatry 2010; 67: 584-587.

- Steininger S, et al.: L’amiloide beta corticale negli adulti anziani cognitivamente normali è associata a una diminuzione dell’efficienza della rete nel sistema cerebro-cerebellare. Frontiers in Aging Neuroscience 2014; 6: 52, pubblicato online il 18 marzo 2014.

- De Leon MJ, Klunk W: Biomarcatori per la diagnosi precoce della malattia di Alzheimer. Lancet Neurol 2006; 5: 198-199.

- Haas C: Strategie, sviluppo e insidie delle opzioni terapeutiche per la malattia di Alzheimer. J Alzheimers Dis 2012; 28: 241-281.

- Monsch AU, et al: [Consensus 2012 – diagnosis and treatment of patients with dementia in Switzerland]. Praxis (Bern 1994) 2012; 101: 1239-1249.

- Istituto Nazionale dell’Invecchiamento (NIA): www.nia.nih.gov/alzheimers/topics/treatment.

- Folstein MF, Folstein SE, Mchugh PR: “Mini-stato mentale”. Un metodo pratico per valutare lo stato cognitivo dei pazienti per il medico. J Psychiatr Res 1975; 12: 189-198.

- Compendio: compendium.ch

- Reisberg B, et al: Memantina nella malattia di Alzheimer da moderata a grave. N Engl J Med 2003; 348: 1333-1341.

- Robbins TW, Roberts AC: Regolazione differenziale della funzione fronto-esecutiva da parte delle monoammine e dell’acetilcolina. Cereb Cortex 2007; 17 Suppl 1: i151-160.

- Sano M, et al.: Uno studio controllato di selegilina, alfa-tocoferolo o entrambi come trattamento per la malattia di Alzheimer. Lo Studio Cooperativo sulla Malattia di Alzheimer. N Engl J Med 1997; 336: 1216-1222.

- Solomon PR, et al: Ginkgo per il potenziamento della memoria: uno studio controllato randomizzato. JAMA 2002; 288: 835-840.

- Schneider LS, et al: Uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo di due dosi di estratto di Ginkgo biloba nella demenza di tipo Alzheimer. Curr Alzheimer Res 2005; 2: 541-551.

- Tariot PN, et al: Trattamento con memantina in pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a grave che già ricevono donepezil: uno studio randomizzato controllato. JAMA 2004; 291: 317-324.

- Gauthier S, Molinuevo JL: Benefici del trattamento combinato con inibitore della colinesterasi e memantina nella malattia di Alzheimer moderata-grave. Alzheimer’s Dement 2013; 9: 326-331.

- Wilcock G, et al: Un confronto a lungo termine tra galantamina e donepezil nel trattamento della malattia di Alzheimer. Farmaci Invecchiamento 2003; 20: 777-789.

- Auriacombe S, et al: Efficacia e sicurezza della rivastigmina nei pazienti con malattia di Alzheimer che non hanno tratto beneficio dal trattamento con donepezil. Curr Med Res Opin 2002; 18: 129-138.

- Alexopoulos GS, et al: Utilizzo di agenti antipsicotici in pazienti anziani. J Clin Psychiatry 2004; 65 Suppl 2: 5-99; discussione 100-102; quiz 103-104.

- Lustenberger I, et al.: Uso di farmaci psicotropi nelle case di cura svizzere. Swiss Med Wkly 2011; 141: w13254.

- Istituto Nazionale dell’Invecchiamento (NIA): www.nia.nih.gov/alzheimers/publication/2011-2012-alzheimers-disease-progress-report/ongoing-nia-funded-clinical

- Karran E, Hardy J: Terapia antiamiloide per la malattia di Alzheimer: siamo sulla strada giusta? N Engl J Med 2014; 370: 377-378.

- Nitsch RM, Hock C: Prendere di mira la patologia beta-amiloide nella malattia di Alzheimer con l’immunoterapia Abeta. Neuroterapia 2008; 5: 415-420.

- Winblad, B., et al.: Opzioni di immunoterapia attiva per la malattia di Alzheimer. Alzheimers Res Ther 2014; 6, 7.

- Giacobini E, Gold G: Terapia della malattia di Alzheimer: passare dall’amiloide-beta alla tau. Nat Rev Neurol 2013; 9: 677-686.

- Corbett A, et al: Riposizionamento dei farmaci per la malattia di Alzheimer. Nat Rev Drug Discov 2012; 11: 833-846.

InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2014; 12(3): 14-16.