Trovare un’identità, l’integrazione sociale, lo sviluppo dell’autonomia e la ricerca di una carriera sono solo alcuni dei problemi che i giovani devono affrontare nel passaggio all’età adulta. Di conseguenza, è necessario un supporto olistico.

Nel complesso, durante l’adolescenza si verifica una riorganizzazione completa delle strutture e dei circuiti corticali. La “pancia matura più velocemente della testa”: la corteccia prefrontale, responsabile della pianificazione delle azioni e del processo decisionale razionale, matura per ultima, mentre i sistemi limbici e di ricompensa associati alle emozioni maturano prima [1]. Questa cosiddetta dissociazione cerebrale della maturazione, tipica dell’adolescenza, apre la strada all’impulsività e all’instabilità dell’umore tipiche dell’adolescenza. Questo corrisponde anche all’aumento dell’attività delle onde alfa e beta, che promuovono l’attenzione, a frequenza più elevata, nell’elettroencefalogramma, mentre le frequenze più lente predominano in età prepuberale [2]. Inoltre, l’amigdala è più attiva, responsabile anche di un comportamento più impulsivo. Nelle situazioni dipendenti dalla ricompensa, il nucleo accumbens è particolarmente attivato, il che è attribuito alla “ricerca di sensazioni” tipica dell’adolescenza [3]. La dissociazione cerebrale della maturazione è una ragione secondaria per cui i giovani sono meglio raggiunti da mezzi emotivi che da argomenti razionali.

I processi di ristrutturazione nella corteccia sensomotoria promuovono lo sviluppo crescente dell’empatia e della teoria della mente, la capacità di mettersi nei panni di qualcuno, che porta a una maggiore vulnerabilità emotiva. Nel contesto della sensibilità, si deve prendere in considerazione anche la situazione ormonale, soprattutto nelle ragazze: l’aumento dei livelli di estrogeni durante la pubertà causa una maggiore suscettibilità allo stress. Insieme alla natura solitamente più introversa, questo crea un rischio aggiuntivo di stress psicologico. Si tratta di un’interazione a più livelli dei più diversi processi di maturazione nervosa centrale e ormonale, che interagisce anche con i fattori di vita esterni e i compiti di sviluppo nella storia della vita [4]: Secondo il modello della neuroplasticità controllata dall’attività, il cervello matura in risposta alle richieste che gli vengono poste o rimane indietro se l’esplorazione viene evitata [5]. Un ritardo maturativo biologico primario apre quindi la strada allo stress psicologico, così come uno stress psicologico primario apre la strada a un ritardo maturativo biologico.

La psicofarmacologia dello sviluppo è anche legata ai processi di maturazione cerebrale e deve quindi essere presa in considerazione quando si utilizzano i farmaci: La farmacodinamica (effetti desiderati o indesiderati dei farmaci sull’organismo) dipende dai profili recettoriali e dai processi di neurotrasmissione; tuttavia, i sistemi noradrenergici e dopaminergici non sono maturi fino alla fine dei vent’anni! La farmacocinetica (assorbimento, distribuzione, metabolizzazione ed eliminazione di un principio attivo da parte dell’organismo) si basa su fattori che dipendono anche dalla maturazione, come le funzioni del citocromo P450, la composizione del tessuto corporeo, l’attività renale o il legame proteico [6]. In sintesi, un organismo in fase di maturazione non è un’edizione più giovane dell’adulto in tutto e per tutto [7]. Il gruppo di esperti per il Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci (TDM) del Gruppo di Lavoro per la Neuropsicofarmacologia e la Farmacopsichiatria (AGNP) raccomanda pertanto il TDM generale per i minori come componente di routine dell’assistenza medica per l’aggiustamento ottimizzato della dose [8].

Compiti psicosociali dell’adolescenza

Dal punto di vista neuropsicologico, l’adolescenza si concentra sullo sviluppo dell’identità. In questo caso, i fattori innati del temperamento interagiscono con le esperienze di attaccamento e le circostanze della vita. Le madri sono principalmente modelli per le capacità di attaccamento e di fiducia, i padri promuovono l’interesse esplorativo e la fiducia in se stessi. Le esperienze di attaccamento insicuro possono riflettersi in una mancanza di indipendenza, dipendenza, instabilità emotiva o simili.

Fondamentalmente, l’autoconsapevolezza è un prerequisito indispensabile per poter percepire le proprie esigenze e attitudini e confrontarle con le nuove esperienze. Spesso, però, i propri sentimenti e impulsi vengono allontanati a favore della funzionalità esterna o per insicurezza, invece di essere riflessi consapevolmente. Se c’è anche una mancanza di confidenti e di scambi comunicativi più profondi, il risultato è un sovraccarico interiore che spesso cerca il suo sfogo nelle fluttuazioni umorali e comportamentali comuni all’adolescenza. Se queste strategie di compensazione errata tra adattamento completo e dissociazione aggressiva non possono essere risolte nel lungo periodo, ci sarà uno stress psicologico significativo nel medio termine. Ciò blocca ulteriormente lo sviluppo adeguato all’età, che a sua volta aumenta lo stress mentale, con il risultato che i processi di sviluppo dell’identità e delle competenze ristagnano.

Un ostacolo particolare è rappresentato dal cammino a ostacoli tra l’individuazione e l’integrazione: Da un lato, è necessaria l’integrazione sociale, che richiede adattabilità e reciprocità; dall’altro, la ricerca dell’ego e l’individuazione devono essere classificati come processi di demarcazione. Se l’attenzione si concentra solo sull’individualizzazione, non può avvenire alcun radicamento sociale; se, invece, il desiderio di integrazione sociale è preponderante, si verifica un orientamento esterno sproporzionatamente forte, con un livello di funzionamento apparentemente alto, ma un sé svanito. I problemi di orientamento sessuale e l’insicurezza di genere possono essere il sintomo di una ricerca di identità o, in quest’ultimo caso, uno sfogo per uno stress irrisolto. La nuova identità corporea è auspicata come una (ri)soluzione. Naturalmente, questo modello non si applica a tutte le persone con disforia di genere, ma soprattutto nel caso degli adolescenti, è importante chiarire attentamente i retroscena più profondi con gli psichiatri infantili e adolescenziali prima di iniziare il trattamento ormonale. Tuttavia, la maturazione sessuale è sempre un aspetto vulnerabile dello sviluppo. Nelle ragazze, i segni di genere sono più visibili che nei ragazzi, e quindi la pubertà è spesso accompagnata da significative insicurezze. Le ragazze precoci hanno un rischio significativamente maggiore di malattie mentali. Inoltre, le prime esperienze di partnership e di relazione intima vengono fatte durante l’adolescenza e devono essere elaborate.

Lo sviluppo dell’autonomia coinvolge tutta la famiglia e viene modellato reciprocamente dalle persone coinvolte. Nelle famiglie ansiose, c’è spesso una minore esperienza esplorativa con poche risorse per l’esperienza auto-efficace, che è associata a una minore flessibilità e capacità di risolvere i problemi a livello comportamentale. Le paure del cambiamento, i sensi di colpa e gli obblighi, nonché gli elementi di fobia sociale e la mancanza di fiducia in se stessi sono in primo piano. Anche le situazioni familiari con condizioni di genitorialità complicano il processo di distacco. Al contrario, gli adolescenti con una disposizione più espansiva cercano anche di separarsi dalle cure dei genitori in modo molto brusco. Da parte dei genitori, le massicce insicurezze causate da innumerevoli guide alla genitorialità e l’indebolimento dei legami familiari stanno portando a uno stile genitoriale sempre più intrusivo, vale a dire che i genitori di oggi si coinvolgono molto più intensamente e per un periodo più lungo della loro vita rispetto al passato nelle preoccupazioni dei figli, con la tendenza a tenerli o a prendersene cura fino all’età adulta [9]. In questo contesto, in vista dell’imminente e sconosciuta fase della vita, accompagnata da decisioni di vasta portata sulle prospettive scolastiche e di carriera, vengono coltivati processi di considerazione notevolmente più prolungati nell’intera famiglia. In questo contesto, non è solo la richiesta profondamente interiorizzata di prestazioni nell’attuale generazione giovanile, soprattutto tra gli individui sensibili, a rappresentare un fattore inquietante, ma anche l’agonia di scegliere tra un numero sconfinato di possibilità occupazionali, nonché la miscela di aspettative gonfiate di un “lavoro da sogno”, eventualmente di aspettative genitoriali (anticipate) (ad esempio per quanto riguarda l’adempimento di uno status esistente o di una tradizione familiare) e il senso di dovere interiorizzato dei genitori di rendere il figlio cooperativo anziché indipendente. Le aspettative (anticipate) dei genitori (ad esempio, per quanto riguarda l’adempimento di uno status esistente o di una tradizione familiare) e il senso di dovere interiorizzato dei genitori di portare il bambino sulla strada giusta in modo cooperativo, invece di sostenerlo in modo indipendente e solo in secondo piano. Le opportunità di sviluppo personale, la reputazione sociale, lo status sociale, l’identificazione e la soddisfazione di vita sembrano dipendere esclusivamente dalla professione. Il passaggio dalla scuola guidata, che di per sé non è discutibile, alla scelta autonoma dello studente o alla vita lavorativa pratica può innescare forti dubbi su se stessi e sentimenti di sopraffazione. Di conseguenza, i giovani alle soglie della vita lavorativa rimangono in una fase di esplorazione ruminativa molto più a lungo, in poche parole: stanno arrancando per quanto riguarda le loro decisioni sul futuro [9]. Se un primo tentativo non ha successo o se il progetto viene abbandonato, questo viene spesso sopravvalutato come un fallimento completo e non si osa fare un nuovo tentativo. Questo forse spiega anche il fallimento del tentativo in Germania di abbreviare l’istruzione ginnasiale di un anno, in quanto il tempo guadagnato non ha portato a una carriera accademica o professionale più precoce, come si voleva fare politicamente, ma è stato investito principalmente per la ricreazione o l’orientamento.

L’influenza in rapida crescita dei media e lo stile di vita accelerato che li accompagna – presenza costante online, distrazione attraverso il multitasking permanente, indebolimento delle capacità di comunicazione diretta, disturbi del sonno, deficit di attenzione secondari nella cura quotidiana – significa per alcune persone ridurre l’auto-organizzazione e la capacità di affrontare la vita quotidiana. Dal momento che i social media suggeriscono la perfezione completa (attrattiva, originalità, fiducia in se stessi, successo sociale e professionale) come una cosa ovvia attraverso modelli di ruolo presumibilmente reali, la gestione della vita in sé è diventata un evento competitivo impegnativo. Io sono ciò che posso mostrare. Di norma, le attività e i contatti tramite i social network non sostituiscono la vita reale, ma a medio termine costituiscono un terreno fertile per la solitudine, le difficoltà di demarcazione, l’indifesa, le richieste di perfezionismo, la riduzione dell’autostima.

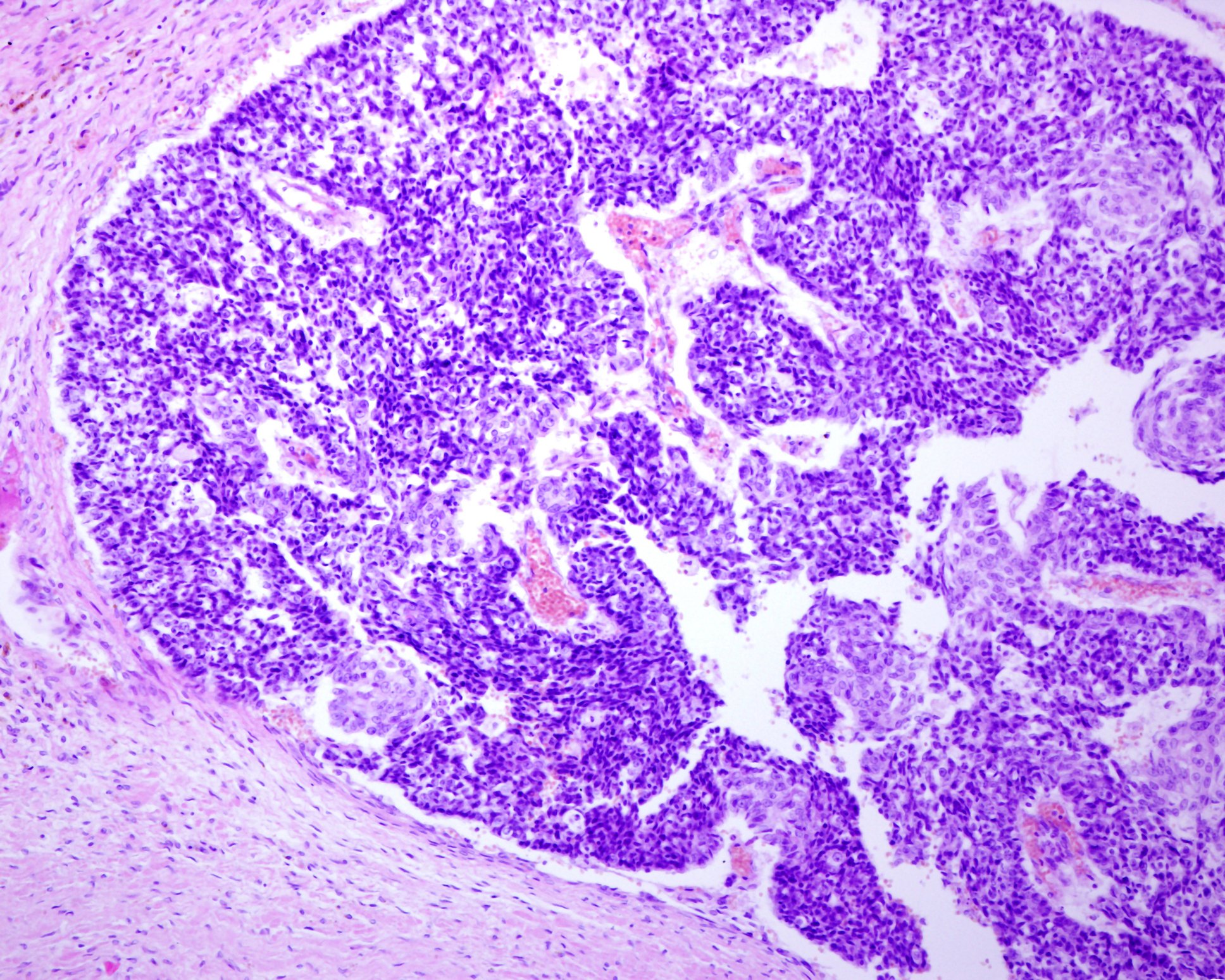

Al fine di prendere in considerazione la situazione dello studio, sono emersi fattori di rischio statisticamente particolarmente rilevanti per la malattia mentale tra i giovani, in parte autoesplicativi, come lo status sociale basso, i genitori poco istruiti, i parenti stretti cronicamente malati (soprattutto le madri depresse), i conflitti intrafamiliari, le relazioni insicure tra genitori e figli e gli eventi stressanti gravi. Le scarse abilità sociali e/o di risoluzione dei problemi, nonché la debolezza della resilienza e delle strategie di coping e la disposizione ansiosa-insicura o impulsiva aggravano il rischio (Fig. 1).

La maturazione come crisi

Nell’ICD-10, non esiste un numero separato per le crisi adolescenziali. Questo è inteso come l’incapacità di superare con successo le sfide dell’adolescenza, in relazione all’ambiente socio-culturale e all’età della persona interessata [10]. Dal greco, “crisi” significa una “svolta decisiva”, senza connotazione negativa. Tuttavia, questa “svolta” può riflettersi drammaticamente nel microcosmo familiare con estrema labilità dell’umore, drastici cambiamenti nella comunicazione, atteggiamenti di base fluttuanti e sconcertanti esperimenti comportamentali. Il 30-50% degli adolescenti presenta anomalie nei test di personalità, ma di solito si normalizza in età adulta. Il 15-20% delle turbolenze puberali porta a disturbi più gravi [11].

L’esperienza clinica dimostra che molti dei disturbi dell’Asse I negli adolescenti si basano su richieste eccessive di compiti di sviluppo della storia della vita. Ciò significa che una crisi primaria di maturazione cerca delle “valvole” secondarie sotto forma di quadri clinici psichiatrici. Questi si manifestano a loro volta in una forma vicina alla natura dell’individuo: I pazienti con un ambiente iperprotettivo tendono ad avere disturbi d’ansia, le persone predisposte al perfezionismo tendono ad avere compulsioni o anoressia, ecc. I giovani introversi tendono ad adattarsi eccessivamente e a trascurare i propri impulsi e le proprie emozioni, le catene decisionali legate al corpo sono interrotte, non riescono a separarsi, lottano per mantenere una facciata socialmente desiderabile. Sono a maggior rischio di un disturbo internalizzante corrispondente, come l’ansia (fobia sociale a questa età: circa 5%), la depressione (3-10%), le compulsioni, l’anoressia (fino all’1%). Altri, nella loro insicurezza, tendono alla dissociazione espansiva, che può portare a quadri clinici con disturbi comportamentali impulsivi. A volte i disturbi dello spettro autistico (sindrome di Asperger, autismo ad alto funzionamento) si manifestano durante l’adolescenza socialmente impegnativa. Durante il corso, a volte si scoprono disturbi dello sviluppo della personalità, ma in questa fase iniziale, con le sue numerose possibilità di cambiamento, possono ancora essere ben affrontati terapeuticamente. Non solo i pazienti espansivi, ma anche quelli internalizzanti utilizzano strategie di coping disfunzionali: oltre alle diagnosi sopra citate o che le accompagnano, nella psichiatria degli adolescenti troviamo spesso l’uso di sostanze nocive, l’abuso di internet o comportamenti autolesionistici.

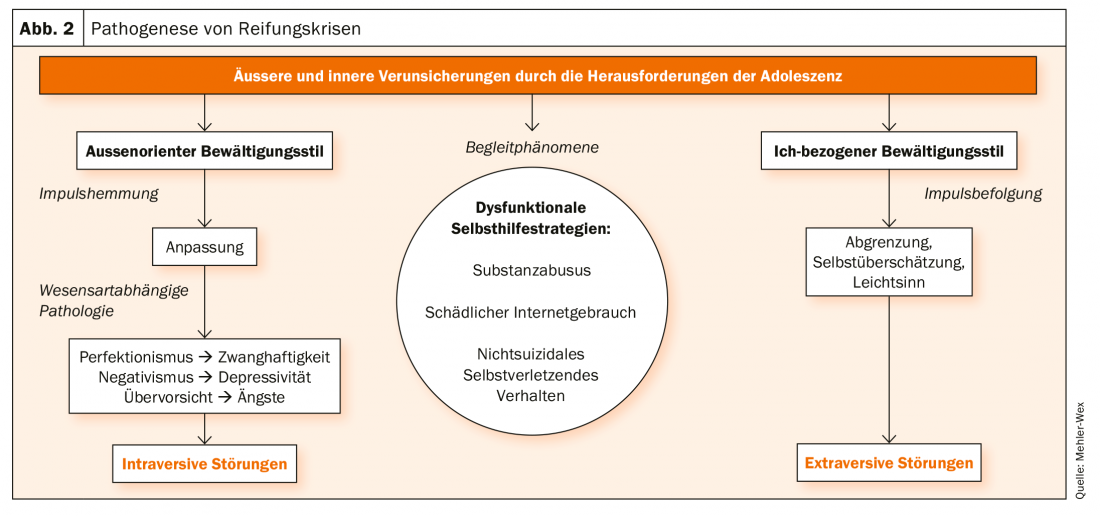

Se una crisi di maturazione è ancora fisiologica o patologica, si risponde chiaramente al più tardi quando la routine quotidiana adeguata all’età e/o l’integrazione sociale non riescono più. A quel punto, la necessità di una terapia diventa di solito chiara alle stesse persone colpite. La Figura 2 mostra la patogenesi delle crisi di maturazione.

Tentativi di auto-guarigione

In caso di insicurezza e di perdita percepita di funzionalità e stabilità, sono necessarie strategie di coping; per cui l’angoscia spesso porta inizialmente a percorsi disfunzionali. L’abuso di sostanze nell’adolescenza è talvolta una sorta di autotrattamento. L’alleggerimento della tensione, l’aumento dell’attività, il contatto sociale disinibito hanno un effetto di rinforzo e possono indurre un uso dannoso. Non sono interessati solo i disturbi caratterizzati da impulsività, come i disturbi del comportamento sociale, il disturbo borderline di personalità, la bulimia nervosa o il disturbo da deficit di attenzione e iperattività – nel cui contesto, tra l’altro, il rischio di abuso di sostanze raddoppia rispetto ai pazienti ADHD trattati in assenza di trattamento. Anche i pazienti intraversivi con depressione o disturbi d’ansia tendono ad abusare di sostanze in misura simile [12].

Fino al 13% dei diciannovenni in Germania fa un uso dannoso di alcol (15% dei ragazzi e 7% delle ragazze) e quindi, purtroppo, sono in vantaggio in un confronto europeo [13]. Circa il 10% fa uso di droghe illegali (circa il 7,3% di THC) [14]. L’abuso frequente di sostanze ha un effetto molto più neurotossico in questa fase dello sviluppo rispetto al cervello maturo, con conseguenti deficit permanenti con fenomeni simili all’ADHD, come difficoltà di concentrazione e di rendimento, mancanza di slancio e di struttura. Le fasi di sviluppo cognitivo sociale, come l’assunzione di responsabilità, la gestione dei problemi e le vere abilità sociali, vengono inibite; a volte le esperienze traumatizzanti vengono incoraggiate sotto l’influenza di sostanze – un circolo vizioso.

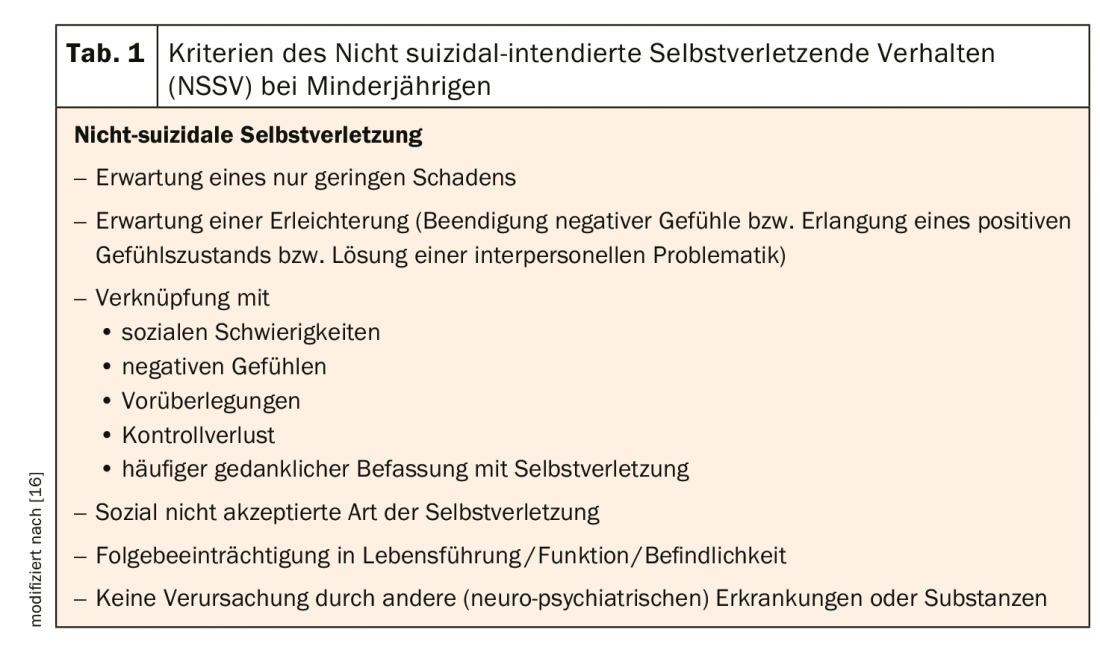

Il comportamento autoaggressivo può essere uno sfogo per l’odio verso se stessi, l’insensibilità, le richieste eccessive, l’autopunizione, la tensione, la pressione interiore. Nei campioni scolastici di tutto il mondo, l’8-26%, in Germania purtroppo anche il 25-35%, risulta aver “provato” almeno una volta un comportamento autolesionista, il 12% rimane ripetitivo, il più delle volte si tratta di giovani di 15-16 anni [15]. Mentre negli adulti l’80% dell’autoaggressività è associata a un disturbo borderline, il cosiddetto comportamento autolesivo non suicida (NSSV) si verifica nei minori come fenomeno indipendente distribuito in quasi tutti i gruppi diagnostici. Le ragioni di ciò potrebbero essere le caratteristiche biologiche dello sviluppo: Da un lato, la già discussa dissociazione cerebrale della maturazione promuove un comportamento impulsivo e non riflessivo, dall’altro, i giovani hanno una soglia biologicamente più alta per la percezione del dolore [16]. I criteri del NSSV sono riportati nella tabella 1 .

Il mondo virtuale offre un altro campo di gratitudine per ritirarsi dalle esigenze della vita reale o per creare un ego desideroso. In Germania, le stime di prevalenza dell’uso dannoso di Internet arrivano al 4,8% [17]; i ragazzi sono più spesso colpiti rispetto alle ragazze (rispettivamente 5,2% e 3,8%), soprattutto per quanto riguarda i videogiochi – in particolare tra chi soffre di ADHD -, mentre le ragazze sono più inclini ai social media. I criteri dell’uso dannoso di internet sono riassunti nella tabella 2. La pressione sociale precoce di mostrarsi nei media e di essere onnipresenti nella comunicazione è un peso e tenta le persone verso ideali irrealistici di perfezionismo. Per cercare di attirare l’attenzione, vengono anche superati i limiti; ad esempio, più della metà delle autopresentazioni dei giovani nei forum su Internet mostrerebbe contenuti dannosi per la salute o che promuovono il rischio (ad esempio, descrizione di attività sessuali, autolesionismo, alcol, ecc.) Inoltre, l’aumento dell’uso di internet di per sé porta al ritiro, all’abbandono della vita quotidiana, alla riduzione della qualità del sonno, a disturbi mnestici e forse – nel caso di giochi violenti – all’aggressività che scatena [18]. Tuttavia, spesso non è presente una vera e propria “dipendenza”; in questo caso, è necessario anche un lavoro educativo con i genitori sull’uso appropriato dei nuovi media. Per la maggior parte dei pazienti, Internet sembra svolgere un ruolo più che altro come elemento di occupazione, che perde importanza non appena viene ripristinata la routine quotidiana. Eccezione: una vera e propria dipendenza dal gioco d’azzardo praticata su Internet.

Costruzione della relazione terapeutica nell’adolescenza

Per la costruzione della fiducia, la sensazione di accettazione da parte del terapeuta è estremamente importante per il giovane paziente. La tolleranza e la pazienza, nonché il riconoscimento delle aspirazioni di autonomia del paziente – all’interno di un quadro socialmente accettabile – sono prerequisiti centrali per sviluppare modi alternativi e più differenziati di vedere e comportarsi al di fuori del legame terapeutico. L’evitamento, la procrastinazione e la sfiducia giocano spesso un ruolo, nei team terapeutici anche i tentativi di manipolazione o di scissione. L’indirizzamento immediato e orientato alla soluzione di tale osservazione, nel senso di un’attenzione benevola, contribuisce alla trasparenza e al rispecchiamento. I transfert negativi, come le proiezioni dei genitori sul terapeuta, devono essere riflessi con attenzione, soprattutto perché la rassicurazione professionale è talvolta necessaria di fronte a passi di sviluppo mancati e tendenze regressive e può rappresentare una nuova esperienza. Le domande di follow-up e i riassunti con le parole del paziente di ciò che ha detto sottolineano l’accettazione del dialogo diretto.

La trasparenza è quindi un altro aspetto essenziale del lavoro con i giovani. Gli obiettivi devono essere definiti in modo preciso e congiunto e devono essere rivisti più volte e modificati, se necessario. Il programma terapeutico può essere elaborato e spiegato al paziente facendo un bilancio preciso e definendo concretamente gli obiettivi e le priorità della fase dal punto di vista del paziente. Non serve a nulla se solo il terapeuta anticipa ciò che potrebbe essere necessario per il paziente, allora manca il denominatore comune e le incomprensioni o le irritazioni sono pre-programmate. Anche uno scambio vivace ed emotivamente autentico contribuisce al tema della trasparenza. Rispecchiare le emozioni a un paziente (“Il suo comportamento di oggi mi ha fatto arrabbiare”) sottolinea il coinvolgimento personale, l’interesse del terapeuta e l’effetto esterno, forse inconscio, e può avviare un ripensamento (“Sa che altri si arrabbiano con lei in situazioni simili?”, “Capisce perché mi sento così?”, “Potevano esserci altri modi di comportarsi?”, ecc.)

L’affidabilità e l’azione coerente, consistente e comprensibile (“contenimento”) da parte del terapeuta sono altri fattori importanti nell’interazione. Chiedendo e spiegando, le (ri)azioni terapeutiche possono essere incorporate nella comprensione di un modello di malattia coerente. Un approccio pragmatico e vicino alla vita di tutti i giorni è più attraente per i giovani. I metodi descrittivi, come la terapia degli schemi, rivelano in modo relativamente rapido i modelli di percezione e di atteggiamento intrapsichici sovraordinati e controllati dal comportamento (qui: “modalità genitoriali”) rispetto ai bisogni trascurati (“modalità del bambino”), nonché le strategie di coping disfunzionali sviluppate per colmare queste discrepanze. I metodi ben comprensibili e strutturati sono invitanti e migliorano la conformità.

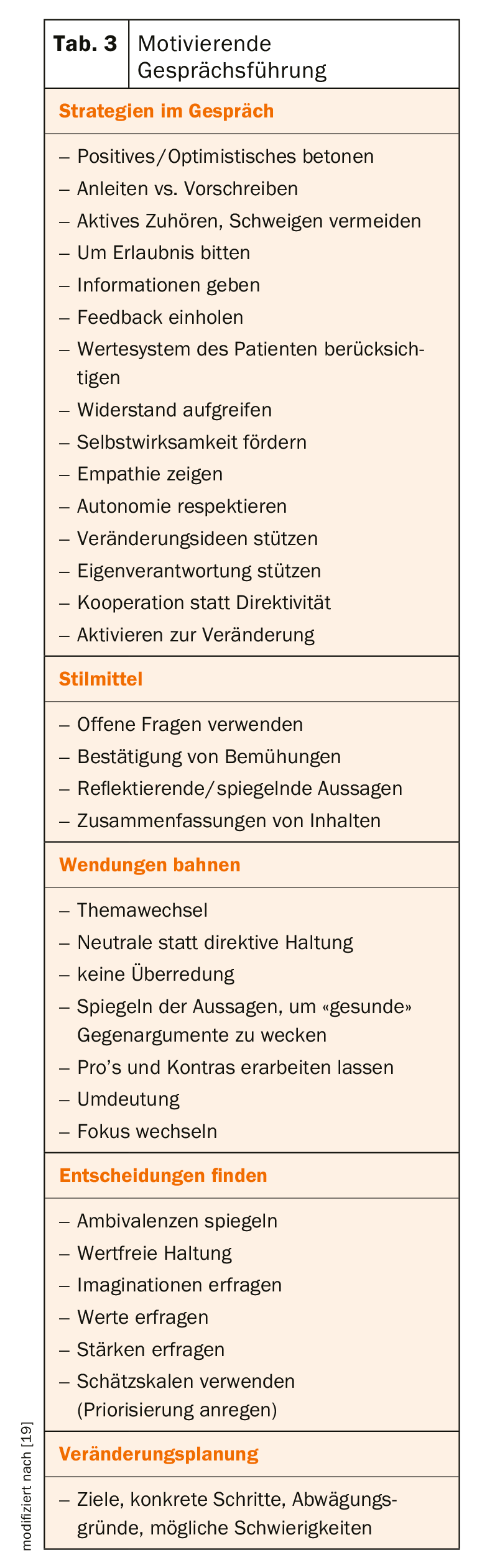

In linea di principio, si raccomanda un approccio motivante (Tab. 3), caratterizzato da un atteggiamento ricettivo, da un interesse attento e da una (adeguata) vivacità o empatia. Le somiglianze negli interessi generali o nello stile di conversazione (ad esempio, umorismo simile, dialetto) rendono più facile l’inizio; anche la comprensione inaspettata (“Va bene se non rispondi a tutte le domande”) o il coinvolgimento in un obiettivo inizialmente meno accattivante dal punto di vista psicologico (“Che ne dici di pensare prima a come costruire di nuovo una struttura quotidiana?”) possono rompere il ghiaccio.

L’accettazione non contraddice un atteggiamento terapeutico che deve interpretare e talvolta limitare. Un comportamento troppo permissivo da parte del terapeuta sarebbe fuori dalla realtà, mentre un comportamento direttivo potrebbe innescare la regressione e la stagnazione (“Il terapeuta lavora, il paziente no”). Pertanto, un approccio orientato agli obiettivi, la dimostrazione della reale fattibilità e lo stress test sono componenti essenziali. Vale sempre quanto segue: il paziente elabora il proprio percorso; è responsabilità del terapeuta garantire un contesto di fiducia e sicurezza con impulsi appropriati.

Il lavoro terapeutico con gli adolescenti deve essere sempre orientato alle risorse. I metodi di terapia creativa coadiuvante possono aiutare a trovare intuizioni e nuovi approcci alle soluzioni, nonché ad accedere alla propria emotività a livello simbolico. Se la procedura stessa è in grado di suscitare interesse e curiosità nel paziente, si può anche sostenere un ingresso imparziale nel lavoro terapeutico. Nel migliore dei casi, il lavoro psicoterapeutico e quello creativo-terapeutico si intrecciano, in quanto i risultati di una terapia vengono approfonditi e ulteriormente sviluppati nell’altra.

Terapia olistica

Le diagnosi psichiatriche nell’adolescenza devono spesso essere intese come uno “sfogo” per una crisi maturativa sottostante. A questo proposito, oltre a un approccio specifico per il disturbo, è indicata una considerazione olistica di tutti gli aspetti essenziali della vita del giovane.

Lo stress psicologico ritarda lo sviluppo della personalità e viceversa. Spesso i confini dell’identità sono fortemente permeabili perché manca (letteralmente) la consapevolezza di sé. Le convinzioni di base disfunzionali, le percezioni errate e le corrispondenti strategie di coping disfunzionali si sviluppano sul terreno dell’incertezza generale. La psicoterapia individuale dovrebbe porsi il compito di rendere più differenziati gli stili di valutazione e i modelli di percezione. Le strategie terapeutiche sulla mindfulness e i metodi di supporto corporeo aprono l’accesso all’autoconsapevolezza emotiva e aprono la strada a un corpo più positivo e quindi anche all’accettazione di sé. A prescindere dalla diagnosi, ci sono quasi sempre riserve sull’aspetto esteriore con cui gli adolescenti credono di doversi definire, soprattutto nel mondo dei media. Il lavoro sull’immagine corporea non è solo una misura utile per i pazienti con disturbi alimentari. I gruppi specifici di genere possono aiutare a orientarsi nel proprio ruolo di genere.

Per stabilire l’empowerment integrativo oltre alla delimitazione dell’identità, spesso si raccomanda la formazione sulle abilità sociali in un gruppo omogeneo per età. In regime di ricovero, gli adolescenti traggono un beneficio sostenibile da un ambiente psichiatrico per adolescenti come campo di pratica protetto di per sé. La terapia miliare comune nella psichiatria infantile e adolescenziale, con l’aiuto di un servizio infermieristico ed educativo multiprofessionale, può fornire esperienze relazionali positive e stabili attraverso un sistema di assistenti, garantire un coaching per le abilità sociali e quotidiane con un alto grado di realismo nella vita quotidiana del reparto e promuovere il trasferimento dei contenuti terapeutici nella vita di tutti i giorni. I giochi di ruolo, ad esempio nel teatro terapeutico o nelle attività esperienziali di gruppo, rafforzano anche le capacità di integrazione e di lavoro di squadra.

La funzionalità quotidiana e la resilienza, con le relative strategie di risoluzione dei problemi e dei conflitti, rappresentano competenze fondamentali centrali per rafforzare l’autoefficacia e l’autonomia. È importante reintrodurli delicatamente alle sfide della vita. In regime di ricovero, ciò può avvenire attraverso una formazione esterna che segue quella interna alla clinica, e/o attraverso la terapia occupazionale, che non solo promuove la capacità di concentrarsi e di perseverare, ma prepara anche la persona ad affrontare le tipiche sfide occupazionali e formative, come risolvere sistematicamente i problemi, organizzarsi, ottenere aiuto, integrarsi in un gruppo di collaboratori. e molto altro ancora. È importante non solo guardare alla vita in termini di prestazioni, ma anche concedersi consapevolmente attività di svago senza uno scopo specifico, al fine di raggiungere un “equilibrio tra lavoro e vita privata”. Nel contesto dell’orientamento alle alte prestazioni v.a. Nei pazienti internalizzanti, occorre prestare particolare attenzione alla questione della “cura di sé”, per lasciare spazio alle esigenze del bambino interiore di fronte all’alto funzionamento esterno. Quindi, anche l’incoraggiamento di attività attive nel tempo libero, senza richieste di prestazioni, dovrebbe trovare posto nella visione olistica. In ambito ospedaliero, le offerte interne nell’area dello sport o della creatività possono offrire un assaggio, mentre la collaborazione con i club consente un’implementazione basata sulla realtà. L’hobby nuovo o riscoperto dovrebbe essere incorporato nella vita di tutti i giorni come un elemento del programma fisso e una risorsa.

Lo sviluppo dell’autonomia con il distacco dalla casa dei genitori costa molta energia a tutte le persone coinvolte, anche se il processo è ‘fisiologico’. I tentativi di demarcazione sono accompagnati da fastidiose difficoltà di comunicazione, incomprensioni e fiducia compromessa, oppure non si concretizzano e il giovane rimane in una dipendenza inadeguata alla sua età. Pertanto, nella psicoterapia individuale, anche i genitori e le loro opinioni e comportamenti che formano la personalità sono molto importanti a questa età. Quali di queste impronte sono utili, quali inibiscono, come può riuscire la demarcazione, come si può consolidare la propria – questi contenuti sono essenziali per il consolidamento di una personalità capace di autonomia.

Ma vale anche la visione sistemica; anche i giovani adulti a volte traggono beneficio dalla terapia familiare con i genitori. Il distacco emotivo può essere ostacolato anche da questioni di delusione passata, biasimo, mancanza di attenzione, paternalismo o mancanza di fiducia. Quindi, un chiarimento accompagnato terapeuticamente o almeno una denominazione aperta del conflitto e del suo significato con la famiglia è un passo essenziale per portare a una soluzione, a una comprensione o almeno a una trasparenza, con la quale la visione può poi essere indirizzata di nuovo in modo costruttivo. A volte sono molto chiarificatori e incoraggianti anche gli aiuti concreti per la pianificazione dell’imminente nuova fase di vita per l’ulteriore distribuzione dei ruoli e delle responsabilità nel senso di un accordo di cooperazione costruttiva e benevola. Un mediatore esterno può contribuire bene all’oggettivazione e alla strutturazione. Nel caso di modelli di interazione molto radicati, abbiamo scoperto che la terapia familiare classica può essere notevolmente arricchita spostando le sessioni terapeutiche in un ambiente creativo-terapeutico, per offrire nuove qualità di esperienza e tecniche di comunicazione. In modo simbolico e non verbale, spesso si può ottenere una chiarezza completamente diversa rispetto alla ben nota modalità di conversazione orientata alla conoscenza.

Poiché i pazienti adolescenti sono in procinto di diplomarsi, la pianificazione della prospettiva è una parte molto importante della terapia. Le difficoltà decisionali sono spesso dovute alle aspettative irrealisticamente gonfiate di un superlativo professionale (attività sempre felice, eccitante, appagante, lucrativa). Un “passo falso” non sembra essere consentito qui. Le possibili idee sbagliate o le interazioni con la casa dei genitori riguardo alle scelte future possono quindi essere un argomento significativo della psicoterapia. Un’attitudine valutata in modo realistico è un elemento indispensabile per le scelte concrete di carriera, quindi, in caso di dubbio, si dovrebbe sempre effettuare un test di performance per differenziare le attitudini e le possibilità attraverso il profilo attitudinale. Gli uffici di collocamento e i servizi di consulenza sociale sono luoghi adatti per iniziare a trovare una carriera. La formazione sulle domande di lavoro e, se necessario, i tirocini di orientamento professionale sono vissuti come utili. In ambito ospedaliero, si aprono ulteriori possibilità attraverso il supporto socio-pedagogico individuale (ad esempio, il coinvolgimento delle autorità pubbliche, l’aiuto nella pianificazione dei colloqui, l’inserimento in aziende che collaborano, per gli alunni, se necessario, visite a scuole esterne, consulenza per il collegio, supporto nel cambio di scuola o di luogo di residenza). Inoltre, un programma di seminari di accompagnamento alla terapia si è dimostrato efficace nella nostra clinica per insegnare le abilità quotidiane e la gestione della casa (incluse le conoscenze burocratiche e finanziarie, il corso di cucina, le abilità di pulizia, ecc.)

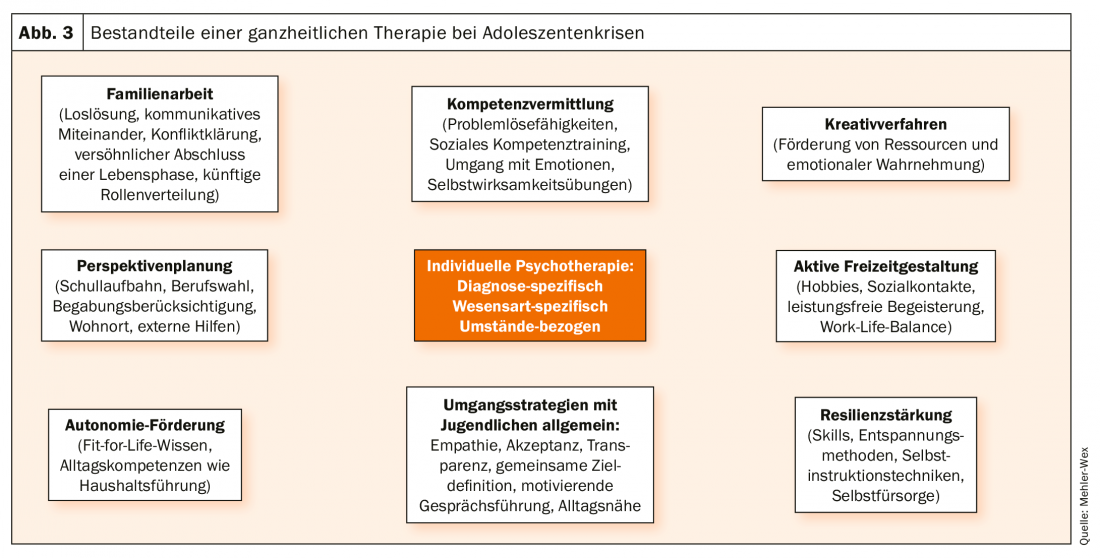

Nel complesso, non è sufficiente per gli adolescenti con diagnosi psichiatrica concentrarsi esclusivamente sulla terapia specifica del disturbo della diagnosi primaria; piuttosto, i problemi di accompagnamento che sono intrinseci alla fase di vita dei diciottenni devono essere attentamente considerati nel senso di un concetto di trattamento olistico (Fig. 3).

Sommario

L’adolescenza è accompagnata da numerose sfide: trovare la propria identità, l’integrazione sociale, lo sviluppo dell’autonomia, la ricerca di una carriera. Nel contesto della maturazione, possono verificarsi crisi con perdita della funzionalità quotidiana e manifestazione di malattie psichiatriche, che devono essere trattate non solo in modo sindromico, ma anche olistico, nel senso di una terapia causale. Gli aspetti utili nel trattamento sono l’atteggiamento benevolo e accettante del terapeuta, la conversazione motivante, l’orientamento alle risorse, la vicinanza alla vita quotidiana, l’inclusione di metodi non verbali e la mediazione di esperienze di autoefficacia. Nell’assistenza clinica, le strutture specializzate per adolescenti offrono l’opportunità di creare un ambiente di pratica motivante grazie all’omogeneità dell’età dei pazienti. La psichiatria dell’adolescenza è una tematica psichiatrica giovanile e adulta trasversale e quindi interdisciplinare, che si rivolge ai giovani che non hanno ancora trovato il loro posto – socialmente e professionalmente – e il loro io. L’attenzione si concentra sul lavoro di sviluppo per poter continuare il percorso di vita dopo una fase di crisi, maturata e rafforzata in termini di competenza.

Letteratura:

- Konrad K, Firk Ch, Uhlhaas PJ: (2013) Lo sviluppo del cervello nell’adolescenza. Deutsches Ärzteblatt 110 (25), 425-431.

- Uhlhaas PJ, Roux F, Singer W, et al.: (2009) Lo sviluppo della sincronia neurale riflette la maturazione tardiva e la ristrutturazione delle reti funzionali negli esseri umani. Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti d’America, 106, 9866-9871.

- Spitzer M: (2009) Sulla neurobiologia dell’adolescenza. In: Fegert JM, Streeck-Fischer A, Freyberger HJ (eds.) Psichiatria dell’adolescenza. Stoccarda New York: Schattauer, 133-141.

- Braus DF: (2014) Psicobiologia dello sviluppo. In: Braus DF: Uno sguardo al cervello. 3° ed., Stoccarda: Thieme, 25-33.

- Teuchert-Nodt G, Lehmann K: (2008) Neuroanatomia dello sviluppo. In: Herpertz-Dahlmann B, Resch F, Schulte-Markwort M, Warnke A (eds.) Psichiatria dello sviluppo. Seconda edizione, Stoccarda: Schattauer, 22-40.

- Klampfl K, Mehler-Wex C, Warnke A, Gerlach M: (2016) Entwicklungspsychopharmakologie. in: Gerlach M, Mehler-Wex C, Walitza S, Warnke A, Wewetzer Ch. (eds.) Neuro-/Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter. 3° ed., Berlino Heidelberg: Springer, 71-80.

- Gerlach M, Egberts K, Dang SY, et al.: Il monitoraggio terapeutico dei farmaci come misura di farmacovigilanza proattiva nella psichiatria infantile e adolescenziale. Review Expert Opinion Drug Safety (2016) 15(11): 1477-1482.

- Hiemke C, Baumann P, Bergemann N, et al.: (2011) Linee guida di consenso AGNP per il monitoraggio terapeutico dei farmaci in psichiatria: aggiornamento 2011. Farmacopsichiatria, 44, 195-235.

- Seiffge-Krenke I, Escher FJ: (2017) Ritardo nello sviluppo dell’identità, relazioni familiari e psicopatologia: correlazioni in adolescenti sani e clinicamente anormali. Zeitschr Kinder- Jugendpsychiatrie 46(3), 206-217.

- Streeck-Fischer A, Fegert JM, Freyberger HJ: (2009) Esistono crisi adolescenziali? In: Fegert JM, Streeck-Fischer A, Freyberger HJ (eds.): Psichiatria dell’adolescenza. Stoccarda New York: Schattauer, 183-189.

- Remschmidt H: (2013) Adolescenza – salute mentale e malattia mentale. Deutsches Ärzteblatt 220 (25): 423f.

- Schepker R, Barnow S, Fegert JM: (2009) Suchtstörungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In: Fegert JM, Streeck-Fischer A, Freyberger HJ (eds.): Psichiatria dell’adolescenza. Stoccarda New York: Schattauer, 231-240.

- Centro federale per l’educazione alla salute (2015) Der Alkoholkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 2014. www.bzga.de/forschung/studienuntersuchungen/studien/suchtpraevention/?=92

- Piontek D, Orth B, Kraus L: (2017) Droghe illegali – fatti e cifre. in: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (ed.), Jahrbuch Sucht 17, Lengerich: Pabst, 107-112.

- Plener PP, Kaess M, Schmahl Ch, et al.: (2018) Comportamento autolesivo non suicida nell’adolescenza. Deutsches Ärzteblatt 115(3): 23-30.

- Plener P, Kapusta N, Brunner R, Kaess M: (2014) Comportamento autolesivo non suicida (NSSV) e disturbo da comportamento suicida (SVS) nel DSM-5. Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 42(6): 405-413.

- Wartberg L, Brunner R, Kriston L, et al.: (2016) Fattori psicopatologici associati all’uso problematico di alcol e internet in un campione di adolescenti in Germania. Ricerca sulla psichiatria, 240, 272-277.

- Lehmkuhl G, Frölich J: (2013) I nuovi media e le loro conseguenze per i bambini e gli adolescenti. Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 41(2): 83-86.

- Naar-King S, Suarez M: (2012) Il colloquio motivazionale con adolescenti e giovani adulti. Weinheim Basilea: Beltz.

InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2020; 18(3): 34-41