L’anafilassi è pericolosa per la vita. Tuttavia, meno del 20% riceve l’unica terapia adeguata: l’adrenalina. Pertanto, in caso di dubbio, agisca correttamente e inietti immediatamente l’adrenalina per via intramuscolare con un autoiniettore!

Cena a casa di un amico, i bambini bevono latte freddo. Improvvisamente un ragazzo di 16 anni si sente male, vomita, non riesce a respirare e collassa….

L’anafilassi è un’emergenza medica che di solito si verifica inaspettatamente, ma che deve essere riconosciuta e trattata rapidamente. Si tratta della reazione di ipersensibilità più grave e minacciosa, che colpisce tutto il corpo e può portare allo shock anafilattico. Dopo il contatto con la sostanza scatenante, ad esempio il latte, si verifica improvvisamente e inaspettatamente una reazione sistemica acuta in diversi sistemi di organi: una condizione di pericolo di vita. Per alcune persone sensibilizzate, quantità minime di un allergene sono sufficienti a causare l’anafilassi, ma non tutte le persone allergiche hanno una reazione anafilattica [1,2].

Patogenesi

Il meccanismo è immunologicamente mediato dagli anticorpi IgE. Questo rilascia sostanze vasoattive dai mastociti e dai basofili. Vasodilatazione, contrazione della muscolatura liscia e attivazione del complemento sono le conseguenze che spiegano i sintomi nei sistemi organici colpiti. Raramente, i meccanismi immunitari non IgE-dipendenti scatenano l’anafilassi. Questa è chiamata reazione pseudoallergica, ma presenta sintomi clinici comparabili [1].

Fattori di aumento

I fattori di incremento giocano un ruolo minore nell’infanzia. Questo cambia con l’aumentare dell’età, mostrando una correlazione crescente negli adolescenti e negli adulti. La soglia di reazione si abbassa in caso di sforzo fisico, stress emotivo, infezioni acute, assunzione di antidolorifici (FANS), mestruazioni e consumo di alcol [1–5]. I fattori di rischio per le reazioni anafilattiche gravi sono un’asma bronchiale esistente e soprattutto trattata in modo inadeguato, una storia di anafilassi, una dermatite atopica pronunciata e una mastocitosi [1–5].

Segnali e sintomi di avvertimento

I sintomi soggettivi e i segnali di allarme dell’anafilassi possono includere: Sensazioni nella bocca e nella gola come prurito, formicolio e bruciore, grattamento in gola con tosse, schiarimento della gola o grugniti, prurito alle mani, ai piedi, dietro le orecchie o nella zona genitale, nausea, mal di testa e dolore addominale, irrequietezza ansiosa, vertigini, debolezza e talvolta sudorazione. I bambini in età prescolare che possono riferire solo in modo inadeguato i loro disturbi, notano un’irrequietezza generale, malessere, comportamento di ritiro e rifiuto o aggressività.

I sintomi clinici delle reazioni pericolose per la vita nei bambini e negli adolescenti sono prevalentemente sintomi respiratori ostruttivi [4]. Nelle vie respiratorie superiori, si riscontra una difficoltà a deglutire con salivazione, un linguaggio strozzato o uno stridore inspiratorio come segno di edema laringeo, gonfiore della lingua o dell’ugola. Nelle vie aeree inferiori, la broncocostrizione porta alla dispnea con respiro affannoso, espirazione prolungata e uso dei muscoli di supporto respiratorio. La gravità dell’asma è direttamente correlata alla gravità della reazione anafilattica.

L’anafilassi si manifesta in modo caratteristico con la comparsa improvvisa di sintomi a livello della pelle, del tratto digestivo, del tratto respiratorio e del sistema circolatorio. Una reazione grave nel senso di anafilassi è presente solo se sono interessati almeno due sistemi di organi. I sintomi dell’anafilassi variano molto da persona a persona e anche in casi ripetuti. Possono essere lievi o pronunciati, singoli o combinati, simultanei o sequenziali, con una progressione acuta in qualsiasi momento, ma anche con un arresto in qualsiasi fase. Questo è ciò che rende la valutazione nell’incidente acuto così difficile, e quindi la classificazione della gravità è di solito fatta retrospettivamente.

Valutazione della reazione anafilattica

Un articolo recente riprende questo problema e affronta la difficoltà di standardizzare oggettivamente la gravità di una reazione allergica per i vari fattori scatenanti, come punture di insetti, alimenti e farmaci. I genitori tendono a percepire una reazione cutanea improvvisa come più drammatica (perché è immediatamente visibile all’esterno) rispetto al sintomo molto più grave, l’angoscia respiratoria, che viene percepita in modo più limitato. Questo può essere dovuto al fatto che la tosse o i suoni respiratori sibilanti non sono sintomi insoliti per i genitori colpiti, poiché spesso li hanno conosciuti come meno minacciosi a causa di infezioni. Allo stesso modo, sintomi gastrointestinali come nausea o vomito. C’è quindi la necessità di un sistema di punteggio semplice che valuti rapidamente la minaccia di coinvolgimento delle vie aeree e che porti a un trattamento rapido ed efficace [6]. Il “Christine Kühne Center for Allergy Research and Education” (CK-CARE) di Davos ha pubblicato un opuscolo sull’anafilassi: “Anafilassi – Agire in caso di emergenza”, che è utile nella pratica del medico di famiglia. La scheda informativa aiuta a riconoscere più rapidamente l’anafilassi, distinguendo solo tre manifestazioni cliniche – classificate per sintomi. La gestione dell’emergenza dell’anafilassi e l’effetto dei farmaci di emergenza sono chiariti con l’aiuto di una linea temporale (www.ck-care.ch/merkblatter).

Epidemiologia

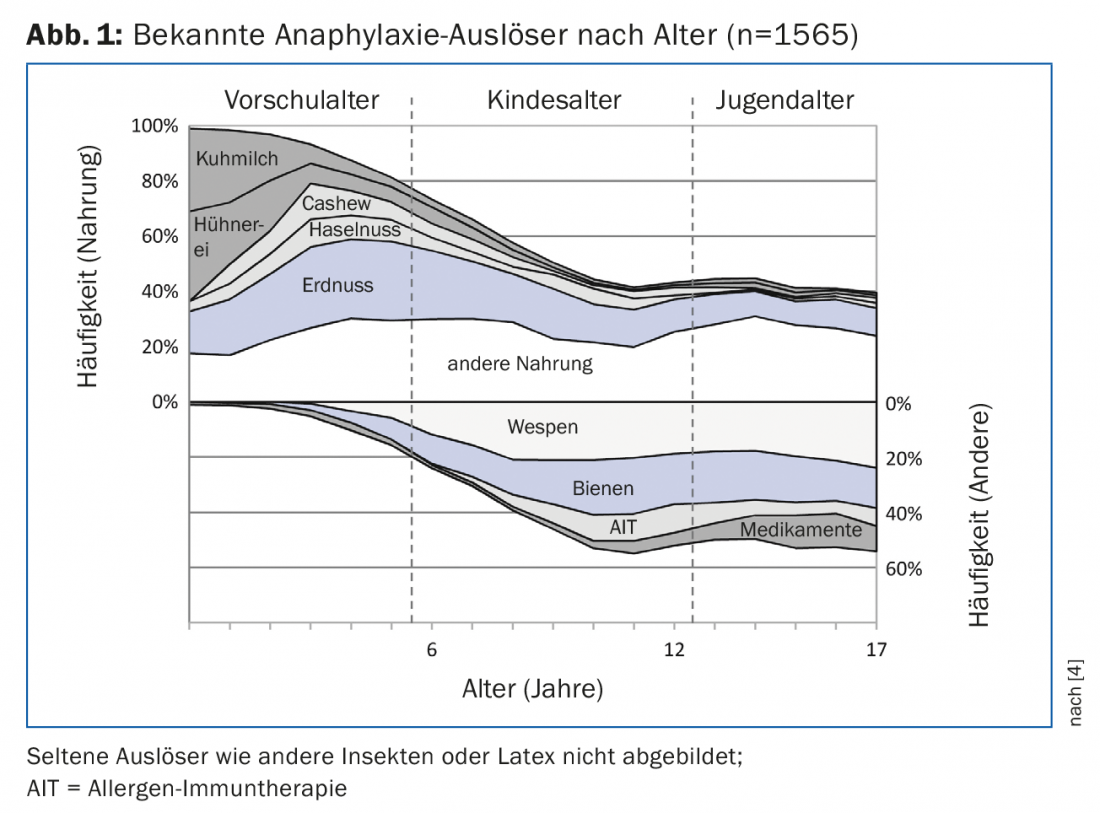

Non esistono dati esatti sulla frequenza dell’anafilassi, perché non esiste una definizione vincolante e l’anafilassi non è segnalabile. Per la Svizzera, l’incidenza è stimata in 10 casi per 100.000 abitanti all’anno. Un decorso fatale è comunque molto raro e corrisponde a un rischio simile di diventare vittima di omicidio [3]. Da più di dieci anni viene mantenuto un registro dell’anafilassi (anaphylaxie.net) per Germania, Austria e Svizzera. Nel periodo da luglio 2007 a marzo 2015, sono stati identificati 1970 pazienti di età inferiore ai 18 anni con reazioni anafilattiche [4]. Il registro mostra che i fattori scatenanti di gran lunga più comuni dell’anafilassi nell’infanzia sono gli alimenti (66%), seguiti dalle punture di api o vespe (19%) e molto meno frequentemente dai farmaci (5%) (Fig. 1) [4]. In termini di alimentazione, le arachidi sono in testa, seguite da latte vaccino, uova di gallina, anacardi e nocciole. Per quanto riguarda i farmaci, è sorprendente che gli analgesici scatenino reazioni due volte più frequenti degli antibiotici negli adolescenti prevalentemente colpiti e che siano frequenti quanto le reazioni dopo la desensibilizzazione [4]. In età adulta, l’ordine cambia e i fattori scatenanti più comuni dell’anafilassi sono i veleni degli insetti, seguiti dai farmaci e dagli alimenti. Il rischio di una reazione grave aumenta con l’età e nel caso della mastocitosi [3–5].

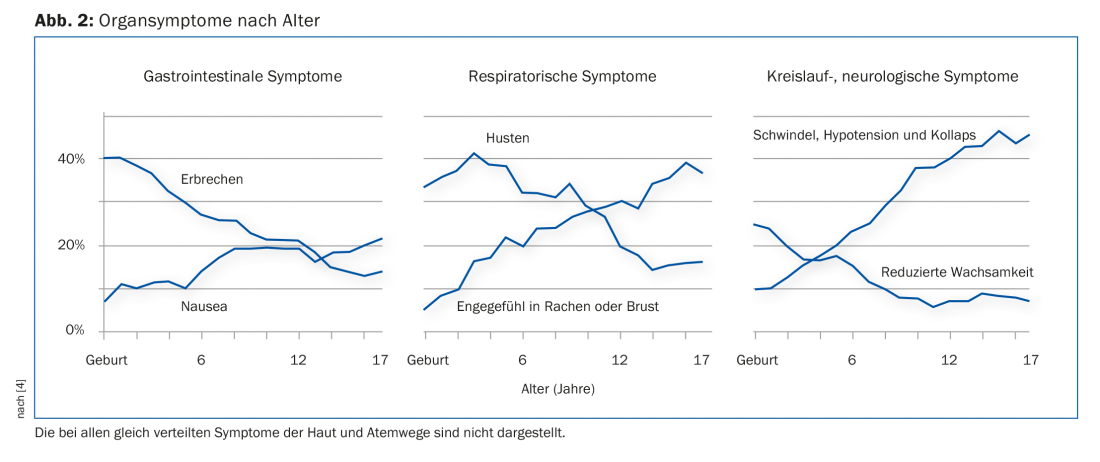

La pelle è stata colpita in quasi tutti i bambini e gli adolescenti (92%). I seguenti sintomi cutanei specifici erano distribuiti in modo simile in tutti i gruppi di età: Angioedema (53%), orticaria (62%), prurito (37%) ed eritema/rossore (29%). Anche il tratto respiratorio è stato coinvolto nell’80% dei pazienti. Il 55% ha riferito dispnea e il 35% ha documentato sintomi ostruttivi delle vie aeree come respiro sibilante, indipendentemente dall’età.

La Figura 2 mostra i sintomi degli organi in base all’età [4].

Esposizione agli allergeni: luoghi e tempi di reazione

La maggior parte degli incidenti si è verificata a casa (46%), all’aperto (19%), all’asilo o a scuola (9%), negli studi medici o negli ospedali (9%) e meno frequentemente nei ristoranti (5%). La durata tra l’esposizione all’allergene e l’insorgenza dei sintomi è stata per lo più inferiore a dieci minuti (58%), ma l’8% ha riferito una reazione ritardata dopo più di un’ora. Il 5% ha mostrato un decorso bifasico con una seconda reazione dopo più di dodici ore. Il trattamento è stato effettuato da laici nel 30% e solo il 10% ha effettuato l’autotrattamento. Il 70% ha cercato un aiuto medico professionale [4].

Diagnostica

La diagnosi deriva dal decorso della reazione, dai sintomi dei sistemi organici coinvolti e dall’anamnesi del paziente. Nell’ambito della reazione anafilattica, devono quindi essere registrati in particolare i sintomi della pelle e delle mucose (occhi, labbra, gola), i disturbi gastrointestinali (vomito, nausea), l’alterazione delle vie respiratorie (ostruzione laringea o bronchiale), la situazione circolatoria (polso e pressione sanguigna) e lo stato di coscienza. Quando si chiarisce una reazione anafilattica, si devono porre domande specifiche sui possibili fattori scatenanti e sulle circostanze concomitanti associate (fattori di aumento). Una diagnosi allergologica con determinazione degli anticorpi IgE specifici è indispensabile e dovrebbe, se possibile, essere effettuata da un allergologo specializzato in bambini e adolescenti, poiché le diagnosi basate sui componenti degli allergeni e la loro interpretazione sono diventate sempre più complesse e richiedono una certa competenza.

Terapia della reazione anafilattica acuta

Il farmaco più importante nella terapia acuta dell’anafilassi è l’adrenalina, poiché agisce su tutti i sistemi organici coinvolti. Solo l’adrenalina è in grado di antagonizzare i meccanismi patologici dell’anafilassi in modo rapido ed efficace. Porta alla broncodilatazione, alla vasocostrizione, alla riduzione dell’edema, alla diminuzione della permeabilità vascolare e all’inotropia positiva del cuore. Non esiste una controindicazione assoluta per l’anafilassi grave e pericolosa per la vita [1,7].

Può essere facilmente somministrata per via intramuscolare da medici e profani, utilizzando un autoiniettore di adrenalina. Tuttavia, è ancora troppo poco utilizzato dai pazienti e dai medici [4,7–9]. Il motivo sembra essere che il decorso potenzialmente letale dell’anafilassi viene sottovalutato e l’effetto degli antistaminici e del cortisone viene sovrastimato. Inoltre, c’è la paura ingiustificata degli effetti collaterali di un’iniezione di adrenalina – nei genitori anche la paura dell’ago dell’iniezione e di ferire il proprio bambino con esso [3,8,9]. Nei contesti urbani, le persone sono quindi più propense a correre il rischio di guidare fino al pronto soccorso o di chiamare un’ambulanza, invece di curarsi da sole [4]. Se al pronto soccorso vengono somministrati solo antistaminici e cortisone invece dell’adrenalina, si rafforza l’ipotesi che l’adrenalina non sia necessaria per trattare l’anafilassi. In alcuni casi, i pazienti si sentono già meglio al pronto soccorso e mostrano meno sintomi, poiché il corpo ha rilasciato naturalmente l’adrenalina a causa dello stress o l’antistaminico somministrato a casa inizia a fare effetto [3,8].

Tutte le linee guida basate sull’evidenza per il trattamento dell’anafilassi in tutto il mondo raccomandano la somministrazione immediata di epinefrina per via intramuscolare [1-3, 7-9], ma viene somministrata in meno del 20% delle reazioni anafilattiche documentate. Gli antistaminici e il cortisone vengono somministrati più comunemente [4,7]. Tuttavia, la farmacocinetica mostra che anche un antistaminico ad azione rapida impiega più di 25 minuti per fare effetto, e il cortisone impiega addirittura 60 minuti per fare effetto [7]. In caso di emergenza, tuttavia, l’effetto del farmaco somministrato deve iniziare entro cinque minuti, altrimenti la denominazione “farmaco d’emergenza” è fuorviante, pericolosa e semplicemente non salva la vita.

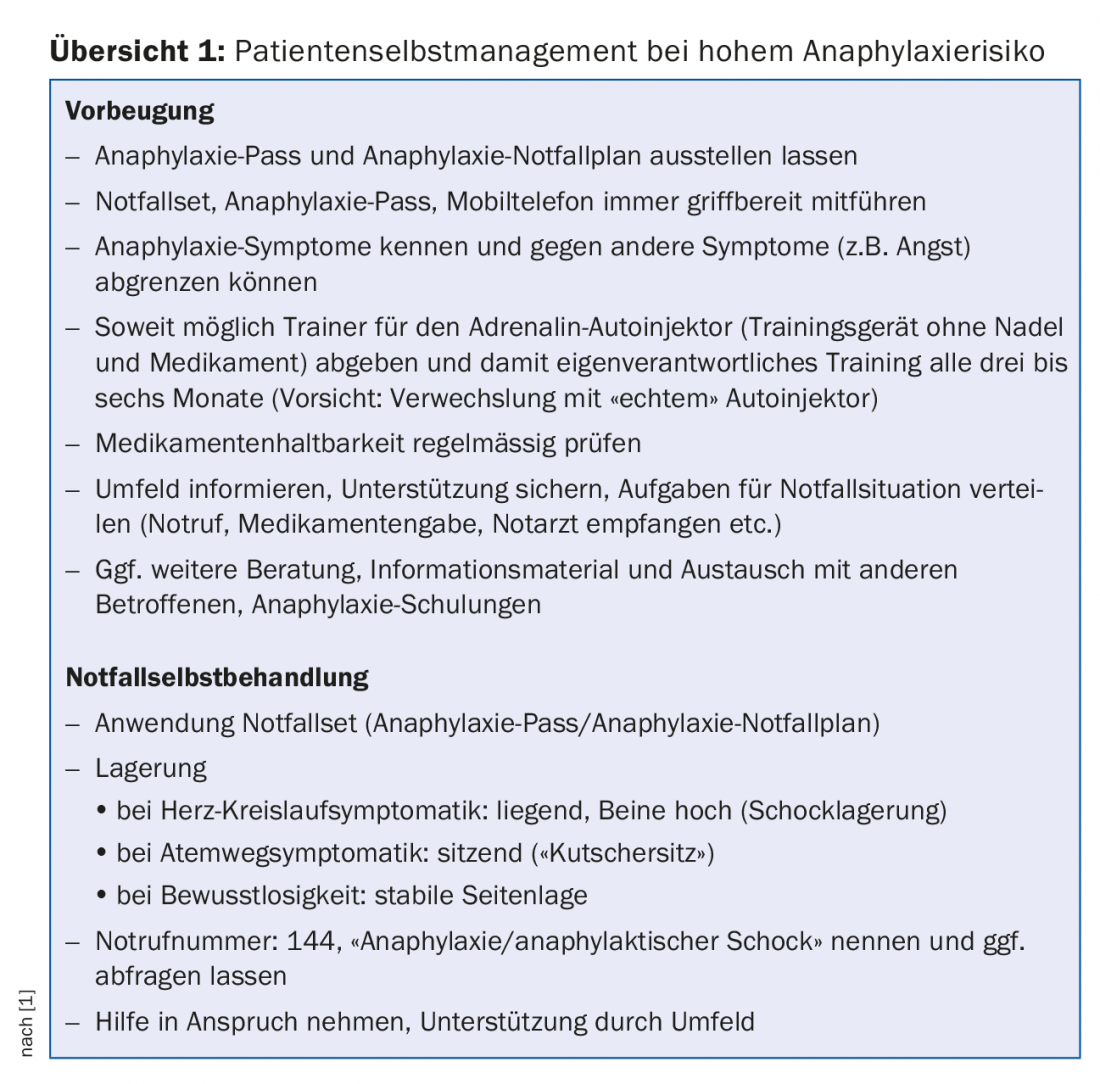

Un terzo di tutti i bambini colpiti aveva una storia di anafilassi e il 70% sapeva a quale allergene stava reagendo [4]. Il rischio potenziale di recidiva può portare a un’ansia marcata con limitazioni delle attività quotidiane e disturbi d’ansia e quindi a un’iperprotezione da parte dei genitori [3,9]. Il coaching con trasferimento di informazioni è indispensabile per questo [9]. I pazienti, i loro genitori e le persone che li assistono all’asilo o a scuola devono essere istruiti su come evitare i fattori scatenanti dell’anafilassi e su come somministrare i farmaci di emergenza. Se nell’asilo o nella scuola è depositato un kit di emergenza, gli assistenti devono esercitarsi e imparare a usarlo correttamente. A questo scopo sono stati sviluppati programmi di formazione per i pazienti con anafilassi.

Kit di emergenza per l’anafilassi

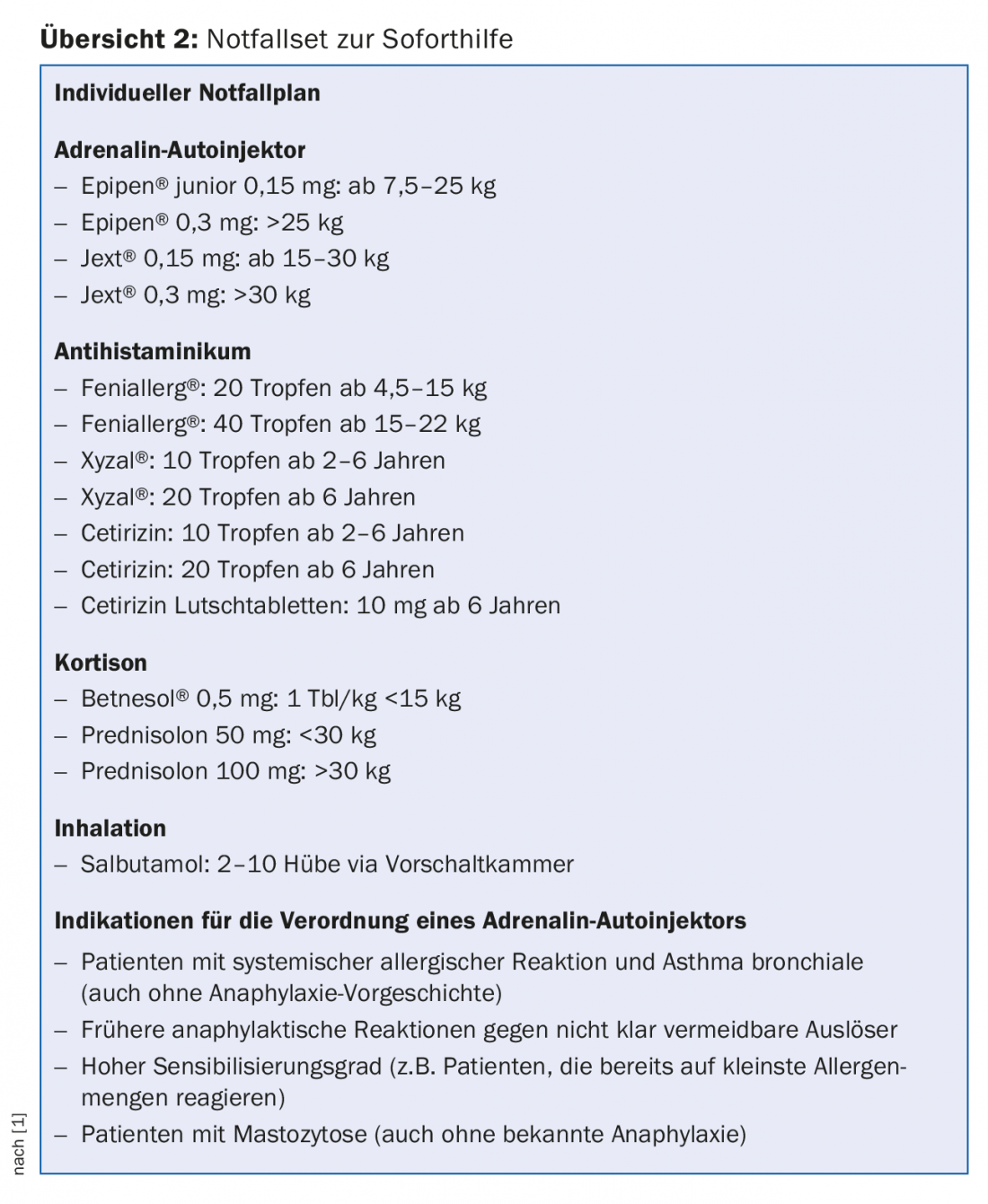

Tutti i pazienti affetti da anafilassi devono essere dotati di un kit di emergenza e di un piano di emergenza (panoramica 1 e 2), composto da autoiniettore di adrenalina, antistaminico, cortisone e, se necessario, spray per inalazione [1,2]. Il piano di emergenza personale per l’anafilassi deve mostrare chiaramente i potenziali fattori scatenanti di una reazione allergica, nonché la terapia necessaria con le istruzioni per l’azione a prima vista (“Piano di emergenza per l’anafilassi per bambini e adolescenti” su www.ck-care.ch/merkblatter).

L’uso dell’autoiniettore di adrenalina deve essere praticato con attenzione. In qualità di medico di famiglia, è meglio che i genitori le mostrino come viene utilizzato sul bambino. Ecco un aneddoto personale: quando una volta ho dato una dimostrazione dell’uso dell’autoiniettore di adrenalina, ho accidentalmente preso dal tavolo la vera Epipen®, presentata in precedenza e simile in modo confuso, invece della Trainer-Epipen® e l’ho iniettata con tutta la forza nella mia coscia. Nel giro di un minuto avevo la testa rossa, vampate di calore ed ero un po’ iperattiva. L’effetto si è attenuato di nuovo dopo circa dieci minuti. L’adolescente e sua madre sono rimasti impressionati e ora utilizzeranno sicuramente l’Epipen® in modo più generoso in caso di emergenza. Purtroppo, per il giovane descritto all’inizio, l’iniezione salvifica è arrivata troppo tardi. Poiché non c’è stato alcun miglioramento con l’inalazione e quindi l’adrenalina è stata somministrata in ritardo, è morto. In precedenza, aveva anche avuto ripetute reazioni al latte da bambino [4].

Il foglio informativo “Primo soccorso per una reazione anafilattica” si trova sul sito Sito web di aha! Centro allergie Svizzera.

Messaggi da portare a casa

- L’anafilassi è rara nella popolazione generale, ma è pericolosa per la vita.

- Un terzo delle persone colpite ha già avuto una reazione anafilattica in passato e conosce la causa scatenante.

- Meno del 20% riceve l’unica terapia adeguata: l’adrenalina.

- Purtroppo, alcuni pazienti ricevono questo primo soccorso troppo tardi, con risultati fatali.

- In caso di dubbio, non aspetti ma agisca e inietti immediatamente l’adrenalina per via intramuscolare con un autoiniettore!

Letteratura:

- Ring J, et al: Linea guida per la terapia e la gestione acuta dell’anafilassi. Allergo J Int 2014; 23: 96-112.

- Muraro A, et al: Anafilassi: linee guida dell’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica. Allergia 2014; 69(8): 1026-1045.

- Turner PJ, et al: Anafilassi fatale: tasso di mortalità e fattori di rischio. J Allergy Clin Immunol Pract 2017; 5(5): 1169-1178.

- Grabenhenrich LB, et al: Anafilassi nei bambini e negli adolescenti: il Registro Europeo dell’Anafilassi. J Allergy Clin Immunol 2016; 137(4): 1128-1137.

- Worm M, et al: Fattori che aumentano il rischio di una reazione grave nell’anafilassi: un’analisi dei dati del Registro Europeo dell’Anafilassi. Allergia 2018; 73(6): 1322-1330.

- Muraro A, et al.: L’urgente necessità di un sistema di punteggio di gravità armonizzato per le reazioni allergiche acute. Allergy 2018. DOI: 10.1111/all.13408 [Epub ahead of print].

- Song TT, Worm M, Liebermann P: Trattamento dell’anafilassi: le attuali barriere all’uso dell’autoiniettore di adrenalina. Allergia 2014; 69(8): 983-991.

- Chooniedass R, Temple B, Becker A: Uso dell’epinefrina per l’anafilassi: troppo raramente, troppo tardi: pratiche e linee guida attuali nell’assistenza sanitaria. Ann Allergy Asthma Immunol 2017; 119(2): 108-110.

- Kastner M, Harada L, Waserman S: Lacune nella gestione dell’anafilassi a livello di medici, pazienti e comunità: una revisione sistematica della letteratura. Allergia 2010; 65(4): 435-444.

PRATICA GP 2018; 13(8): 15-19

PRATICA DERMATOLOGICA 2018; 28(5): 20-24