I piedi sono le parti del corpo più sollecitate meccanicamente: All’età di 78 anni, una persona ha percorso in media 200.000 km. Nel caso dei problemi ai piedi, che sono comuni tra gli atleti, bisogna distinguere tra lesioni acute e dolore che aumenta lentamente. Più l’atleta è attivo, più la diagnosi deve essere generosa e rapida, per poter dare una rapida indicazione chirurgica, se necessario. È necessario elaborare un regime chiaro per il trattamento, specificando il tipo e la durata dell’immobilizzazione, del carico e dell’attività, l’entità dell’analgesia e della tromboprofilassi e la frequenza delle visite di controllo. Al più tardi, in caso di progressione ritardata, è necessario effettuare un’ulteriore diagnostica per immagini.

Alle nostre latitudini, il desiderio di attività fisica, soprattutto nel tempo libero, è aumentato notevolmente negli ultimi anni. L’aumento dell’attività fisica o dello sport è oggi sempre più praticato anche dalle persone anziane. La richiesta di un sistema muscolo-scheletrico ben funzionante, anche in età avanzata, è in aumento, soprattutto se ci si sente mentalmente in forma. Questo crea una discrepanza tra l’invecchiamento del sistema muscolo-scheletrico e le richieste di resilienza. In nessun luogo questo può essere illustrato meglio che nel piede, perché questa parte del corpo è, meccanicamente parlando, probabilmente la più sollecitata nel corso della vita. È importante che ogni persona o paziente sia principalmente consapevole di ciò che il piede fa nel corso della vita. Una persona fa circa 10.000 passi al giorno, che corrispondono a circa 7 km. Quindi, a circa 78 anni, una persona ha percorso una distanza di 200.000 km. Per le persone molto atletiche, questo numero è molto più alto. Questo stress sui piedi si aggiunge ogni giorno e, proprio come uno pneumatico d’auto che si “consuma” dopo anni di usura, anche i piedi si “consumeranno” un giorno.

Le lesioni acute più comuni ai piedi

I problemi ai piedi che si verificano durante lo sport si dividono in lesioni acute e lesioni o patologie a lenta insorgenza. Le lesioni acute sono solitamente causate da un incidente. Qui si fa una distinzione, ad esempio, tra lesioni anatomiche e ossee (di solito fratture), lesioni osteocondrali e lesioni legamentose o tendinee. Tra le lesioni ossee intorno al piede, la frattura malleolare rimane la più comune, seguita da fratture sulla linea dell’articolazione di Lisfranc con fratture basali al metatarso-V o una lesione all’articolazione metatarso-falangea (MTP). Le lesioni osteocondrali colpiscono più frequentemente l’articolazione superiore della caviglia (OSG), al secondo posto l’articolazione MTP-I. L’OSG è in testa anche per quanto riguarda le lesioni ai legamenti, seguite dalle lesioni capsulo-legamentose sulla linea dell’articolazione di Lisfranc e intorno alle articolazioni MTP. La lesione del tendine di Achille rimane la lesione tendinea più comune del piede, probabilmente seguita dalla lesione del tendine peroneo. Le lesioni primarie più comunemente mancate sono le lesioni capsulo-legamentose sulla linea articolare di Lisfranc e la lesione del tibiale anteriore, ma meno frequentemente la lesione del tibiale posteriore.

Se queste lesioni sono sospettate clinicamente, è necessario eseguire una risonanza magnetica il prima possibile e presentarle in modo appropriato allo specialista quando la diagnosi è confermata (Fig. 1) . I sintomi delle lesioni più acute sono sempre simili a quelli della classica infiammazione con tumore, dolor, rubor, calor o functio laesa.

Le cause più comuni del dolore che aumenta lentamente

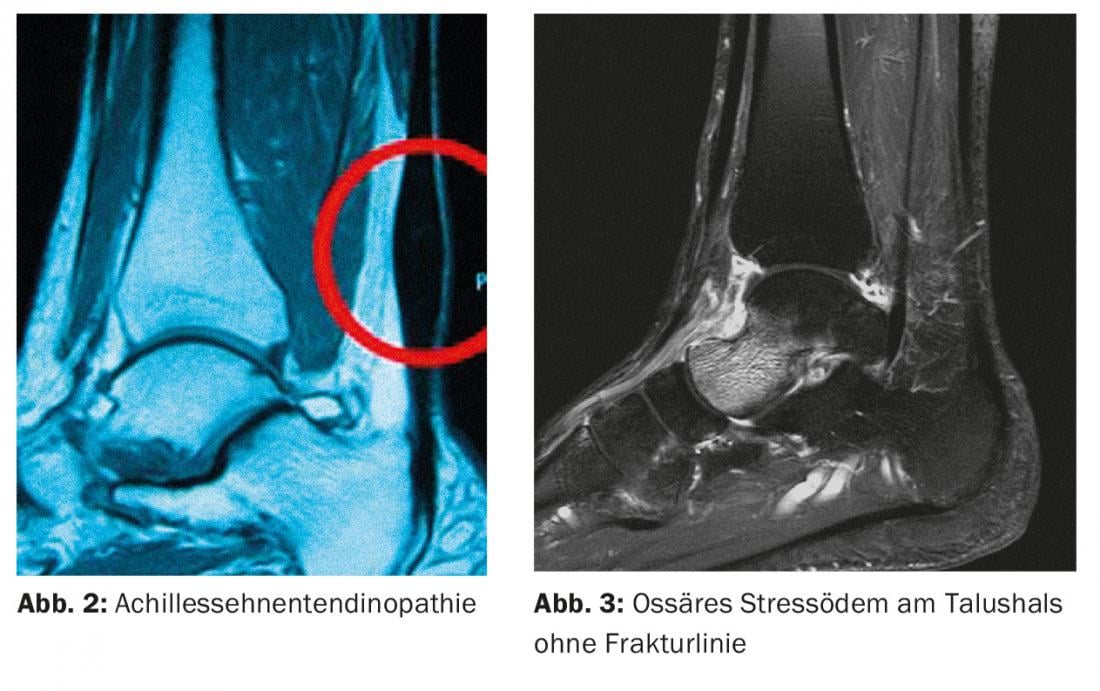

La comparsa di un dolore improvviso o in lento aumento senza trauma è più comune negli atleti rispetto alle lesioni acute. Per queste condizioni di lunga durata, il medico curante deve conoscere le diagnosi differenziali più comuni. Nel caso delle ossa, si tratta della reazione da stress osseo, che radiologicamente viene spesso chiamata anche frattura da stress. Nei tendini, si tratta di tendinite o tendinopatia, che è principalmente degenerativa e causata da microlesioni. (Fig. 2). Il dolore articolare è molto spesso scatenato dall’instabilità dell’articolazione, da una lesione osteocondrale o da una cosiddetta artropatia, ad esempio una reazione di sovraccarico meccanico, un’artrosi incipiente o attivata o anche l’insorgenza o la ricaduta di una condizione reumatica.

Anamnesi, esame clinico e diagnostica per immagini

I sintomi, i chiarimenti e le forme di terapia descritte di seguito si applicano sia alle lesioni acute che ad altre patologie. Il motivo più frequente di consultazione rimane il dolore, meno frequentemente una funzione limitata o addirittura una deformità con un modello di deambulazione alterato. Nel caso di una clinica non specifica, è importante fare un’anamnesi per scoprire il meccanismo e la forza coinvolta. Si deve tenere conto della qualità ossea del paziente, dell’età e anche delle lesioni precedenti. Queste informazioni forniscono già una chiara indicazione delle strutture che potrebbero essere state violate.

Nell’esame clinico, uno degli obiettivi è assegnare il dolore a una struttura anatomica. Ora si può fare una diagnosi provvisoria. Tuttavia, in caso di lesioni al piede o di dolore prolungato, di solito sono necessarie ulteriori diagnosi. Questo può essere effettuato in primo luogo o, se il decorso del trattamento non è soddisfacente, in secondo luogo, nonostante l’inizio della terapia.

In corrispondenza dell’articolazione della caviglia, è necessaria almeno una radiografia dell’OSG ap e laterale e, in caso di lesioni metatarsali, una radiografia convenzionale del piede dp/obliquo/laterale. Se la diagnosi non può essere confermata, può essere consigliabile rivolgersi a uno specialista del piede. Il medico di solito prescrive una risonanza magnetica del retropiede o dell’avampiede. Un’ulteriore tomografia computerizzata o addirittura una tomografia spettrale viene utilizzata solo se c’è un chiaro sospetto di una lesione ossea o di una patologia articolare. Gli esaminatori addestrati all’ecografia possono spesso evitare ulteriori chiarimenti con la risonanza magnetica o la TAC.

Accumulo di carico definito con precisione

Al momento del trattamento della lesione, è necessario elaborare uno schema chiaro, se possibile. Questo dovrebbe rispondere a domande come il tipo e la durata dell’immobilizzazione, dello stress e dell’attività, l’entità dell’analgesia e della profilassi della trombosi e la frequenza delle visite di follow-up. Se c’è qualche incertezza, a questo punto può valere la pena di chiedere brevemente a uno specialista o addirittura di indirizzare il paziente.

Il trattamento degli atleti attivi o anche degli atleti professionisti non è sostanzialmente diverso da quello dei non atleti. Fondamentalmente, però:

- Più l’atleta è attivo, più la diagnosi deve essere generosa e rapida, per poter dare una rapida indicazione chirurgica, se necessario.

- Quanto migliore è la compliance del paziente, tanto più funzionale deve essere il trattamento di follow-up.

- Più uno sport è praticato in modo professionale, più spesso l’atleta beneficia della fisioterapia di accompagnamento e dell’assistenza a distanza ravvicinata.

Nel caso di atleti professionisti, deve essere definita anche l’incapacità lavorativa su base regolare. Man mano che progrediscono, gli atleti hanno spesso bisogno di maggiore istruzione e di un accumulo di carico più definito.

Come procedere in caso di progressione ritardata?

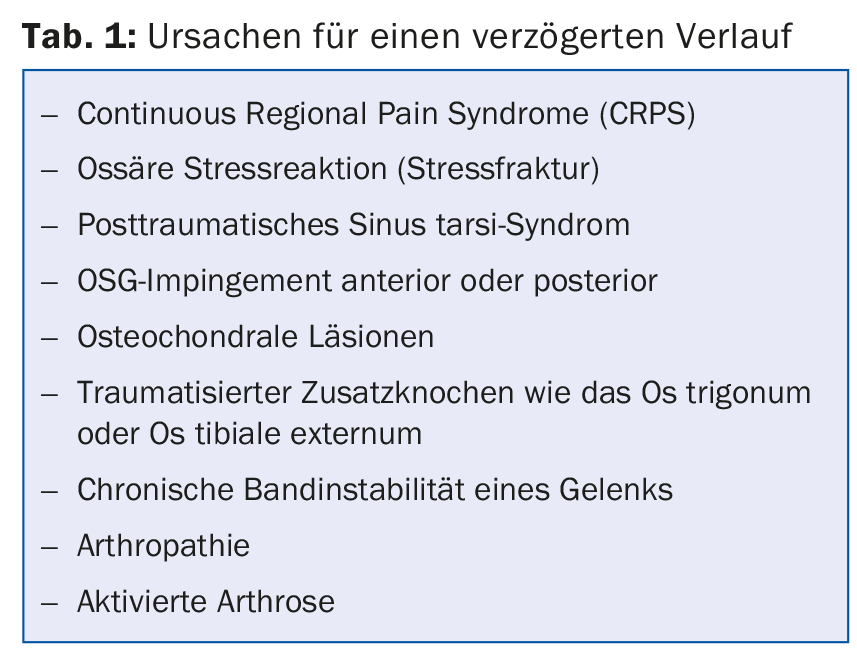

Nel migliore dei casi, un infortunio guarisce dopo qualche settimana. Il medico accompagnatore deve essere in grado di riconoscere le ragioni e i segni di una progressione ritardata. Queste possono anche essere descritte come complicazioni dopo un trauma (Tab. 1) . Al più tardi, in caso di progressione ritardata, devono essere eseguite ulteriori diagnosi per immagini. La maggior parte delle diagnosi causali può essere trattata in modo conservativo in prima istanza. Se la conoscenza di queste diagnosi è insufficiente, anche in questo caso è certamente consigliabile il rinvio a uno specialista, spesso solo perché il paziente è turbato dal decorso ritardato. In caso di progressione ritardata, è ancora più importante monitorare da vicino il paziente e fornirgli sostegno con parole e fatti. Se il medico curante nota che il paziente non è completamente soddisfatto delle azioni e delle informazioni, è giustificato il rinvio a uno specialista.

Le previsioni sul decorso o sul risultato finale sono possibili solo su base individuale. L’edema osseo, ad esempio, può durare da settimane a mesi. Quanto più acuta e vigorosa è vista sulla diagnostica per immagini, tanto più è probabile che sia sintomatica (Fig. 3) . Tuttavia, più spesso si verificano edemi ossei asintomatici sul piede nei siti di carico fisiologico, soprattutto negli atleti attivi. Le affermazioni sull’importanza dell’edema devono essere di conseguenza caute.

PRATICA GP 2016; 11(4): 16-18