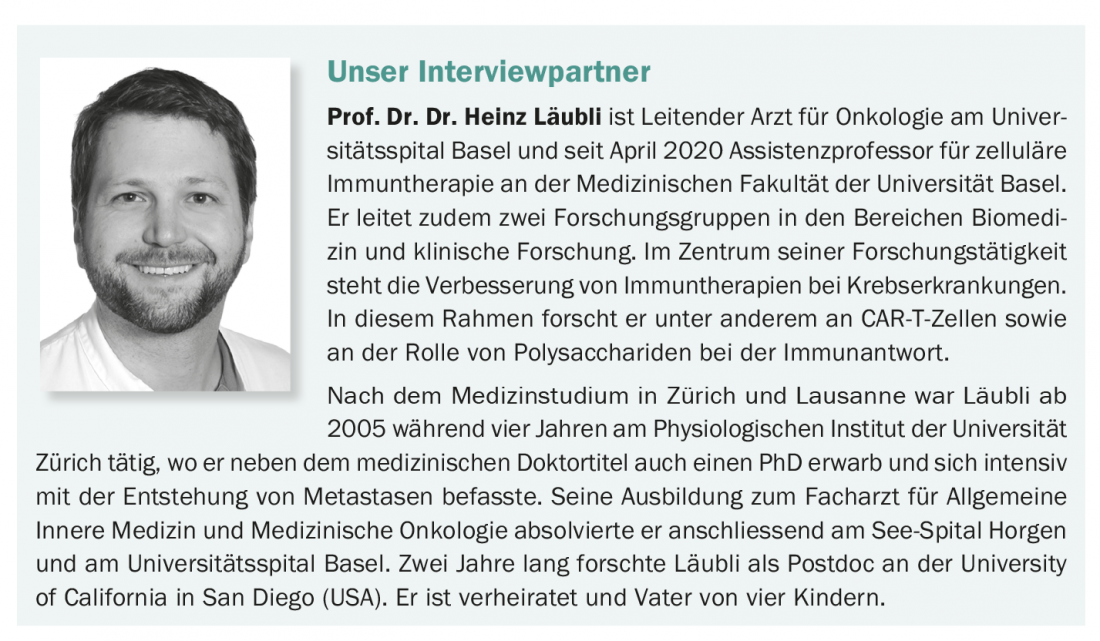

Recentemente, il Prof. Dr. Heinz Läubli, Primario di Oncologia presso l’Ospedale Universitario di Basilea, ha ricevuto il Premio Annemarie Karrasch per la Ricerca di quest’anno dalla Fondazione per la Ricerca di Basilea. La ricerca di Läubli comprende l’uso di cellule CAR-T nei tumori solidi. Abbiamo parlato con lui dei suoi progetti, della sua motivazione e degli attuali sviluppi dell’oncologia.

Congratulazioni per il premio di ricerca! Il progetto, che è stato premiato dalla fondazione Propatient, riguarda le cellule CAR-T, l’immunoterapia cellulare. Può spiegare brevemente la sua ricerca?

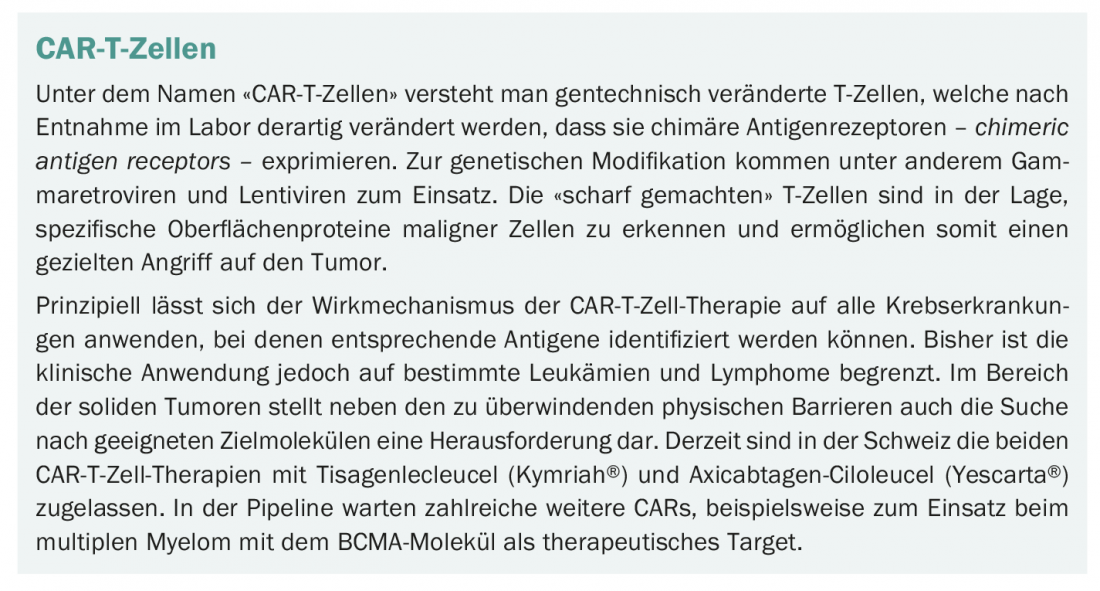

Heinz Läubli: Le cellule CAR-T sono riuscite ad affermarsi nel campo delle neoplasie ematologiche negli ultimi anni, sia nel linfoma a cellule B che nelle neoplasie plasmacellulari. Queste applicazioni contrastano con l’uso nei tumori solidi, dove la metodologia non è attualmente implementata. Uno degli obiettivi principali del nostro gruppo di ricerca è quello di poter lanciare i nostri progetti per esplorare la terapia dei tumori solidi utilizzando le cellule CAR-T.

Per questo progetto specifico, abbiamo collaborato con il PD Dr. med. Ulf Petrausch e il Prof. Dr. med. Christoph Renner (nota dell’editore: OnkoZentrum Zürich, Hirslanden). I due avevano già avviato uno studio in collaborazione con la PD Dr. med. Alessandra Curioni (ndr. Ospedale Universitario di Zurigo) e trattato tre pazienti affetti da mesotelioma con le stesse cellule CAR-T che ora vengono utilizzate nel nostro progetto. Queste cellule CAR-T sono dirette contro la proteina di attivazione dei fibroblasti (FAP), spesso espressa dai tumori solidi. Ora stiamo pianificando di trattare altri pazienti con espressione di FAP dimostrata immunoistochimicamente. A differenza del progetto precedente nel mesotelioma, misureremo anche l’espressione FAP dei fibroblasti e non solo quella delle cellule tumorali. L’obiettivo è poi quello di applicare le cellule CAR-T direttamente nella lesione, cioè di iniettarle nel tumore in modo guidato dagli ultrasuoni. Questo perché la FAP è espressa più frequentemente anche in altre malattie, soprattutto quando sono coinvolte infiammazioni e cicatrici. Un esempio è l’infarto del miocardio. Ciò comporta naturalmente alcune preoccupazioni in materia di sicurezza. A causa di queste preoccupazioni sulla sicurezza, le FAP-CAR – cioè le cellule CAR-T dirette contro la FAP – sono state applicate direttamente nel tumore già nello studio sul mesotelioma e solo in dosi molto piccole. Vogliamo anche esaminare la dose e una delle priorità sarà quella di esaminare gli aumenti di dose.

Il processo che si è già svolto, anche se gestibile, ci permette di partire già con un livello di conoscenza migliore. Molte preoccupazioni sulla sicurezza sono state mitigate dallo studio precedente ed è stata testata la produzione esterna delle cellule FAP-CAR-T da parte dell’azienda Biontech. Questo avviene utilizzando i lentivirus, che sono utilizzati anche per la generazione del prodotto consolidato di cellule CAR-T anti-CD-19 Kymriah®.

La produzione di cellule CAR-T è sempre un argomento di discussione, non solo per i costi elevati, ma anche, ad esempio, per i lunghi percorsi di trasporto che comporta la produzione esterna. Pensa che la produzione da parte di ospedali universitari e istituti di ricerca sia un’opzione realistica e orientata agli obiettivi?

In effetti, mi sta molto a cuore che riusciamo a produrre noi stessi le cellule CAR-T nei laboratori accademici. Tuttavia, non per competere con le aziende farmaceutiche. La mia preoccupazione particolare è quella di semplificare la ricerca con le cellule CAR-T e, in molti casi, di renderla possibile in primo luogo. La produzione di lentivirali è estremamente costosa. A seconda del sito di produzione, dobbiamo fare i conti con costi da mezzo milione a due milioni di franchi svizzeri per cinque o sei pazienti: un grosso ostacolo per la ricerca accademica. Per contrastare questo problema, stiamo collaborando con un laboratorio tedesco di Würzburg. Il nostro obiettivo comune è quello di essere in grado di produrre e sviluppare in modo indipendente le cellule CAR-T per scopi di ricerca. La produzione di queste cellule CAR-T non si basa sull’uso di lentivirus, ma sull’elettroporazione. Questa procedura non è più economica per lo sviluppo di nuovi prodotti a base di cellule CAR-T, ma si possono trattare da dieci a venti volte più pazienti allo stesso prezzo. Quindi, per paziente, i costi sono significativamente più bassi. Una volta che un costrutto è stato creato, può essere utilizzato in modo più favorevole in diversi studi.

Tuttavia, non vedo questa opzione, che spero saremo presto in grado di implementare, in alcun modo in concorrenza con la produzione industriale di cellule CAR-T. Piuttosto, la produzione nei laboratori accademici è, a mio avviso, un buon complemento all’offerta commerciale, soprattutto nell’area degli studi. Quando l’industria farmaceutica ha stabilito una produzione sicura, non ha senso che io voglia essere coinvolto. Garantire la sicurezza nei grandi impianti di produzione è estremamente difficile, data la complessità dei processi coinvolti. Inoltre, in quanto istituto accademico, sarebbe probabilmente una grande sfida ottenere le approvazioni di marketing appropriate per le cellule CAR-T, che sono considerate un farmaco. Per ogni singolo prodotto, dovrà essere condotto almeno uno studio di fase II per dimostrarne l’efficacia. A mio avviso, questi sforzi mancherebbero di gran lunga il bersaglio. Il mio obiettivo è molto più quello di stabilire una pipeline per la realizzazione dei miei progetti nell’area di Basilea, in collaborazione con l’università e l’ospedale universitario. Ciò renderebbe più facile e più conveniente testare nell’uomo i bersagli interessanti convalidati nei modelli animali. In questo quadro, la produzione nei laboratori accademici potrebbe persino rafforzare la cooperazione con i partner industriali, perché la promozione dell’innovazione crea anche nuove opportunità di investimento.

Lo svantaggio dei lunghi percorsi di trasporto potrebbe essere compensato da nuove attrezzature di produzione, che sono già in uso in alcuni ospedali. Questi consentono la produzione di cellule CAR-T in varie sedi. Un esempio è il CliniMACS Prodigy di Miltenyi Biotec. Tuttavia, anche questa opzione dovrebbe essere realizzata in stretta collaborazione con qualcuno che assicuri la manutenzione dell’attrezzatura e garantisca la sicurezza della produzione. La produzione decentrata è quindi possibile anche in collaborazione con i fornitori industriali.

In tutta questa discussione, non dobbiamo dimenticare che l’obiettivo principale è quello di rendere disponibile il miglior trattamento oncologico possibile al maggior numero possibile di pazienti. Anche nel campo delle nuove terapie. L’obiettivo deve quindi essere quello di sfruttare le sinergie con i partner industriali e di sviluppare offerte complementari. Penso, ad esempio, alla produzione di cellule CAR-T tandem CD-19 nei casi di resistenza o all’uso in pazienti con tumori maligni associati a CD-19 per i quali non sono approvati né Kymriah® né Yescarta®. Queste persone colpite possono essere aiutate nell’ambito degli studi. Questa accessibilità è un motivo importante per me come oncologo, oltre alla promozione della ricerca e all’ancoraggio delle terapie cellulari nell’area di Basilea, per promuovere la produzione di cellule CAR-T da parte dei laboratori accademici.

In conclusione: come si valuta il potenziale delle cellule CAR-T?

Nel campo delle neoplasie ematologiche, è relativamente chiaro che le cellule CAR-T rappresentano già una componente importante della terapia che crescerà in futuro. Sono in corso molti studi, anche per l’uso in linee di terapia precedenti. Tuttavia, c’è ancora incertezza sull’importanza delle cellule geneticamente modificate nel trattamento dei tumori solidi. Credo che la ricerca intensiva in questo settore sia molto importante.

In particolare, le cellule T naturali, cioè non modificate geneticamente, potrebbero essere utilizzate maggiormente in futuro. Analogamente al CHUV (ndr: Centre hospitalier universitaire vaudois), abbiamo già trattato con successo pazienti con tumori solidi con i TIL (ndr: linfociti infiltranti il tumore).). Nel nostro programma TIL, il terzo paziente con melanoma metastatico riceverà presto una terapia adeguata. Finora, abbiamo osservato una risposta estremamente buona, nonostante la comprovata resistenza a qualsiasi opzione terapeutica alternativa. Soprattutto in queste situazioni, in assenza di altre opzioni, penso che le terapie cellulari giocheranno un ruolo importante anche nel trattamento dei tumori solidi in futuro. Tuttavia, è ancora troppo presto per giudicare se si tratterà principalmente di cellule T CAR o di cellule T naturali. Certamente sarebbe sbagliato non fare ricerca in questo settore. Sono convinto che se ammettiamo la sconfitta ora e lasciamo la ricerca a istituzioni rinomate come l’NKI (N.d.T.): Netherlands Cancer Institute) di Amsterdam o del CHUV, perdiamo l’occasione di dare un contributo prezioso e di aiutare i pazienti con malattie oncologiche avanzate.

Naturalmente, esistono concetti alternativi come gli anticorpi bispecifici, che sono molto più facili da usare. Possono essere somministrati come farmaci e non richiedono una preparazione individuale. Anche i CAR universali, che vengono prodotti in lotti, potrebbero diventare più importanti in futuro. Sono tutti approcci validi ed estremamente stimolanti che devono essere esaminati più da vicino. Resta da vedere in quale direzione andrà alla fine. Non posso ancora dare una prognosi più precisa per la FAP come obiettivo. La proteina è espressa in modo relativamente specifico sui tumori, ma non è ancora possibile valutare se un attacco con cellule CAR-T sia sicuro.

Quali sono le maggiori sfide nello sviluppo delle cellule CAR-T nei prossimi anni?

Oltre agli enormi costi di produzione, anche l’identificazione del metodo di produzione ottimale rappresenta una sfida importante. Attualmente, l’upscaling (nota dell’editore: aumento della produzione) non è tecnicamente facile. Esiste una varietà di approcci, che rappresentano buone possibilità di migliorare la manipolazione genetica. L’obiettivo è ottenere un cambiamento il più specifico possibile, ad esempio eliminando il locus del recettore delle cellule T e sostituendolo con un gene che codifica per il recettore dell’antigene chimerico.

Anche l’immunogenicità delle cellule CAR-T deve essere studiata più in dettaglio in futuro. Nella fase iniziale dello sviluppo di nuovi CAR, la sicurezza è ancora la preoccupazione principale e, proprio come qualsiasi altro materiale estraneo, le cellule T CAR possono potenzialmente scatenare risposte immunitarie. Questi possono causare effetti collaterali da un lato e indebolire l’effetto dall’altro. Le strategie per gestire gli effetti avversi, come la sindrome da rilascio di citochine e la tossicità a livello del SNC, dovranno essere migliorate nei prossimi anni. Nel campo dei tumori solidi, si tratta anche di identificare buoni bersagli nel prossimo futuro e di evitare una perdita di effetto delle cellule CAR-T nel corso della terapia.

Larotrectinib è stato il primo principio attivo indipendente dall’entità ad essere approvato in Svizzera nel 2020. Quali sono le sue valutazioni e le sue speranze per i cambiamenti nella politica di ammissione nei prossimi anni?

In base alla mia esperienza, Swissmedic è molto aperta ad un’ampia sperimentazione di nuovi prodotti. È chiaro che devono essere soddisfatti alcuni requisiti. La situazione è un po’ diversa per le registrazioni di mercato. Le applicazioni specifiche per i tumori sono ancora oggi lo standard e non è probabile che questo cambi nei prossimi anni. A mio avviso, continueranno ad esserci approvazioni soprattutto per quelle entità tumorali che sono state incluse negli studi. Le approvazioni per i tumori maligni in cui un’applicazione non è stata testata devono essere valutate in modo piuttosto critico. La difficoltà risiede principalmente nell’identificazione dei marcatori adatti. I marcatori che funzionano per un’entità non sono necessariamente trasferibili ad altre malattie. Un buon esempio è la mutazione BRAF, che agisce come driver e quindi come bersaglio terapeutico in alcuni tumori e non in altri. Anche per la terapia con inibitori del checkpoint, non esiste un biomarcatore predittivo universalmente valido per selezionare i pazienti adatti tra le diverse entità tumorali. Anche se pembrolizumab è approvato per la diagnosi del tumore negli Stati Uniti, la determinazione del carico mutazionale del tumore non predice in modo affidabile una risposta.

È abbastanza concepibile che non ci saranno studi randomizzati di fase III per ogni entità, ma alcuni test di efficacia nell’ambito degli studi saranno, a mio avviso, necessari anche in futuro, in modo da coprire i costi di una preparazione. In considerazione della biologia eterogenea del tumore, ritengo che questo approccio abbia senso.

Già oggi, molti studi di registrazione non sono più i classici studi randomizzati di fase III. Dove si dirige il viaggio?

Soprattutto nel campo delle terapie mirate e anche dei trattamenti cellulari, lo sviluppo si sta orientando verso studi di efficienza. Tuttavia, ci sono differenze significative a seconda della linea di terapia. Comprensibilmente, più la situazione è disperata e meno sono le alternative già presenti sul mercato, più è probabile che l’approvazione si basi su dati più scarsi. Anche il reclutamento per gli studi negli stadi avanzati del tumore è più difficile, perché ci sono semplicemente meno pazienti. Se si vuole ottenere l’approvazione per le prime linee di terapia in cui esistono già terapie standard consolidate, continueranno ad essere necessari gli studi randomizzati. Il fattore decisivo per la valutazione è quindi in particolare la necessità medica. Se questo è elevato e gli studi sono difficili da condurre – come nel caso dei trattamenti cellulari – l’approvazione è più probabile sulla base di dati di efficacia promettenti provenienti da studi di fase II a braccio singolo.

La Svizzera come sede di ricerca è uno svantaggio a causa delle sue dimensioni ridotte e quindi di un reclutamento più difficile?

Penso che la Svizzera possa guadagnare punti in un confronto internazionale grazie all’altissima qualità dei suoi studi. Rispetto ad altri Paesi come la Spagna o l’Italia, con sistemi sanitari altamente centralizzati, siamo certamente un po’ svantaggiati dal punto di vista logistico e del reclutamento. Ma credo che sappiamo come affrontare questo svantaggio e più che compensarlo con un’elevata attività scientifica nei singoli centri. Uno dei nostri punti di forza è il gran numero di studi che sono il risultato dei contributi dei ricercatori e che contribuiscono molto alla diversità del panorama degli studi. Ritengo che la possibilità di implementare i propri interessi di studio nell’ambiente accademico sia estremamente importante per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in un Paese. Perché è proprio questo che rende possibile la traduzione della ricerca preclinica in clinica. Fornire strutture adeguate dovrebbe essere una priorità assoluta negli ospedali universitari. Questo è ben implementato in Svizzera e contribuisce in modo significativo al fatto che siamo in grado di reggere il confronto internazionale. Inoltre, incoraggia gli investimenti.

Sono stati negli Stati Uniti per una ricerca tra il 2012 e il 2014 e di nuovo nel 2019. In che misura questi soggiorni hanno plasmato la sua carriera scientifica e anche clinica?

Dal 2012 al 2014, ho lavorato in un ambiente di laboratorio puro, che è stato estremamente rilevante per la mia ricerca di base traslazionale. Attualmente stiamo anche svolgendo un’intensa attività di ricerca sui cambiamenti glicanici nel tumore. Ho portato con me dagli Stati Uniti questo orientamento alla ricerca nel campo della ricerca di base. Ho anche potuto costruire una buona rete durante il mio soggiorno di ricerca e acquisire varie competenze necessarie in laboratorio. Trovo molto eccitante dare seguito ai progetti che abbiamo avviato in ambito preclinico all’epoca, fino ad oggi. Per esempio, ora c’è un’azienda che produce la sialidasi e che, si spera, effettuerà i primi studi clinici quest’anno (nota del redattore: si spera che il trattamento delle cellule T con la sialidasi aumenti la loro resistenza all’inattivazione da parte del tumore). Dal punto di vista clinico, il periodo trascorso negli Stati Uniti è stato formativo, in quanto in quel periodo sono apparsi i primi inibitori del checkpoint.

Nel 2019, sono stato a Stanford nell’ambito della ricerca sulla terapia cellulare. Lì è in corso un programma di cellule CAR-T molto attivo. Ho visto che con un’attenzione adeguata, si possono creare condizioni molto interessanti per gli ospedali. L’intuizione ci ha dimostrato che gli investimenti in questo settore valgono la pena, soprattutto per la cura dei pazienti con neoplasie ematologiche come i linfomi. Anche in questo caso, è necessaria una forte collaborazione tra industria e ospedali universitari. In Svizzera, la situazione è che un gran numero di cliniche offrirà terapie CAR T anti-CD-19 e anche terapie CAR T per il mieloma multiplo. Questo mi preoccupa un po’, perché ci vuole un certo numero di pazienti per raccogliere competenze e fare investimenti per la migliore infrastruttura possibile.

L’attività di ricerca attraversa la sua carriera fin dall’inizio. Qual è la sua più grande motivazione per farlo?

Una grande motivazione è certamente il fatto che trovo la combinazione di ricerca e clinica estremamente eccitante. Da un lato vedo la necessità medica e dall’altro la fattibilità in laboratorio. Ci sono brillanti ricercatori che hanno trascorso la loro vita in laboratorio. Possono certamente implementare alcune cose, soprattutto quelle tecniche, meglio di me. Tuttavia, sono convinta che il contatto regolare con i pazienti apporti molti aspetti positivi al proprio lavoro di ricerca. Un’altra motivazione risiede nella possibilità di migliorare l’esito dei pazienti. Soprattutto con le terapie cellulari, ad esempio, si tratta spesso di pazienti giovani affetti da melanoma che altrimenti morirebbero. E dare a queste persone l’accesso a terapie salvavita è qualcosa che mi spinge molto.

È anche vero che come oncologo, come medico in generale, si sperimenta molta sofferenza. Penso che sia utile per la propria vita costruire un certo equilibrio tra questa sofferenza e la positività. Naturalmente, ognuno deve sapere come vuole farlo. Ci sono colleghi che lavorano all’80% e magari si dedicano a un hobby in modo intensivo. Per me, questo equilibrio è la ricerca.

Punto chiave di compensazione: Lei è un medico senior, è molto attivo nella ricerca, ha una famiglia numerosa. Questo supera rapidamente i carichi di lavoro regolari. Come gestisce il carico di lavoro? Come stabilisce le sue priorità?

Un grande vantaggio è che, da una certa posizione, può organizzare molto meglio il suo lavoro clinico. La cattedra di ricerca mi dà una libertà relativamente grande. Essere in grado di pianificare se stessi aiuta enormemente. Anche nel dare una ponderazione simile alle singole aree della vita. Naturalmente, il lavoro è importante, ma nel frattempo è possibile per me andare a prendere un bambino dall’allenamento di calcio alle sei. Naturalmente, questo è più difficile quando si lavora fino a tardi e di notte nel reparto di emergenza. Fortunatamente, questa fase è solitamente temporanea. Per me, dopo quel periodo, è stato piuttosto liberatorio poter avere una certa influenza sulla pianificazione.

Con il tempo ho anche imparato a distinguere ciò che è importante da ciò che è meno importante. I rapporti possono ancora essere scritti dopodomani. Finché l’assistenza al paziente e le buone consegne sono garantite, si possono preferire altre cose. Non tutte le lettere devono essere lunghe cinque pagine, per le quali il medico di famiglia non ha tempo.

Nella ricerca, è estremamente importante lavorare con persone indipendenti e permettere loro di essere indipendenti. Fortunatamente, posso affidare gran parte del mio lavoro a collaboratori estremamente capaci. Quindi oggi non trovo così difficile riconciliare tutto. La pandemia ha persino reso tutto questo un po’ più facile, dato che tutti i viaggi sono stati eliminati. Ho notato chiaramente quanto tempo si può risparmiare se non si deve volare negli Stati Uniti.

L’intervista si è svolta il 9 marzo 2021 tramite videochiamata. È stato concepito e realizzato da Amelie Stüger.

InFo ONCOLOGIA & EMATOLOGIA 2021; 9(2): 16-19