Il sospetto di ipertensione arteriosa deve essere confermato con misurazioni ambulatoriali della pressione arteriosa o (meglio) con misurazioni della pressione arteriosa nelle 24 ore. Nei pazienti giovani, con anamnesi familiare negativa, ipertensione di stadio 2 o 3 o ipertensione arteriosa refrattaria, si deve considerare la possibilità di una causa secondaria di ipertensione. Prima di iniziare la terapia, è importante considerare l’età del paziente, i fattori di rischio cardiovascolare, eventuali danni agli organi terminali e le malattie concomitanti. La scelta della terapia antipertensiva si basa sulla considerazione delle malattie concomitanti e comprende principalmente gli inibitori del sistema renina-angiotensina, i calcio antagonisti, i betabloccanti e i diuretici. I valori target del trattamento dipendono dall’età, dallo stato di salute e dalle malattie concomitanti (diabete).

Le ultime raccomandazioni della Società Europea di Ipertensione e Cardiologia sono state pubblicate nel 2013 e, insieme ad altre linee guida (britanniche del 2011), fungono da base per questo articolo [1,2]. L’enfasi è posta sulla terapia in corso e sugli obiettivi terapeutici.

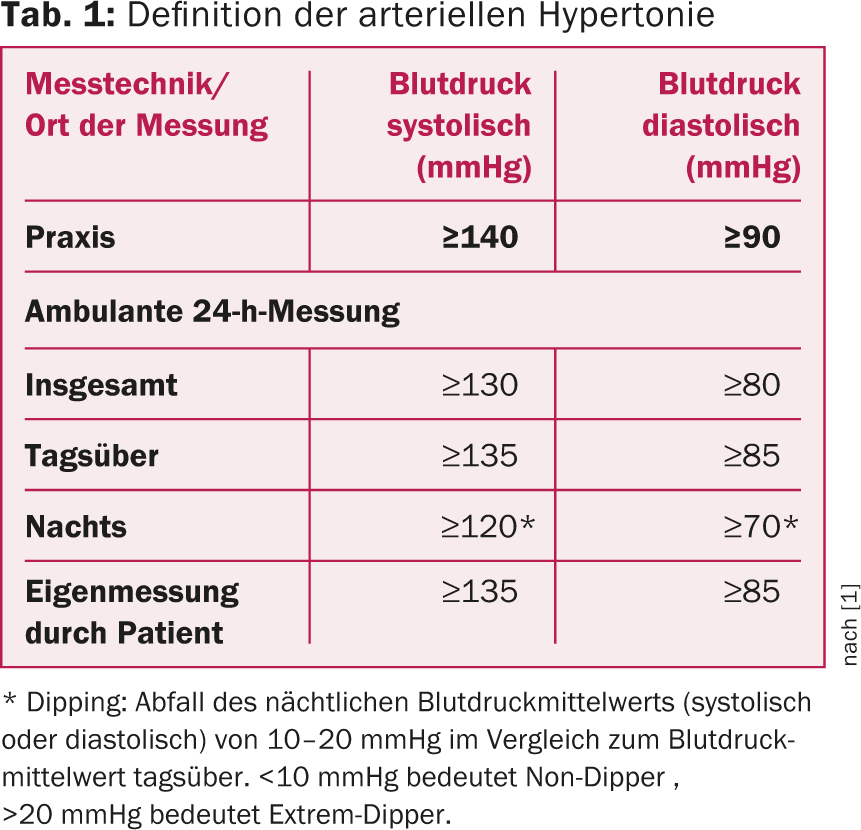

I valori che definiscono l’ipertensione arteriosa variano a seconda della tecnica di misurazione e del luogo di misurazione (riassunti nella tabella 1 ).

In ogni paziente con valori pressori elevati, l’obiettivo primario è confermare il sospetto di ipertensione arteriosa. Quando possibile, la pressione arteriosa deve essere misurata dal paziente al di fuori dello studio o mediante una misurazione della pressione arteriosa a lungo termine (misurazione della pressione arteriosa nelle 24 ore). Questo esame può essere utilizzato per valutare la pressione sanguigna diurna e il calo notturno. Si può rilevare anche una possibile componente di camice bianco dell’ipertensione arteriosa o dell’ipertensione mascherata.

Ulteriori passi prima di iniziare il trattamento

Per determinare la strategia di trattamento e la scelta dei farmaci, dopo la diagnosi di ipertensione arteriosa è necessario rispondere alle seguenti domande:

Qual è la causa dell’ipertensione arteriosa? Potrebbe essere una causa secondaria dell’ipertensione? La più comune è l’ipertensione arteriosa essenziale. Solo nel 5-10% dei casi c’è una causa secondaria di ipertensione. Tuttavia, in caso di sospetto clinico o di risultati di laboratorio anormali, è necessario effettuare un chiarimento specifico sulle cause secondarie dell’ipertensione (tab. 2). Una causa secondaria di ipertensione deve essere presa in considerazione soprattutto nei pazienti con un’anamnesi familiare negativa, nei pazienti di età inferiore ai 30 anni, nell’ipertensione di grado 2 o 3 o nell’ipertensione arteriosa resistente al trattamento [3].

Qual è l’età del paziente, quanto è alto il rischio cardiovascolare, c’è un danno agli organi finali? L’età, i fattori di rischio cardiovascolare, le comorbidità ed eventuali danni agli organi terminali sono importanti per la stratificazione del rischio e la pianificazione del trattamento. Tutti i pazienti devono essere sottoposti a indagini di base, tra cui emocromo, creatinina, urea, elettroliti, acido urico, glucosio a digiuno, HbA1c, profilo lipidico, urine a campione con sedimento per cercare proteinuria o proteinuria con sedimento. microalbuminuria ed ECG a 12 derivazioni. Successivamente, il calcolo del rischio e la strategia di trattamento possono essere ricavati dalla tabella 3.

Quali malattie concomitanti sono note? Questi influenzano la strategia di trattamento, i valori pressori target e la scelta dei farmaci e devono essere valutati di conseguenza.

Terapia dell’ipertensione arteriosa

Dopo aver risposto alle domande di cui sopra, la strategia terapeutica può essere determinata in base alla tabella 3. Si possono prendere in considerazione le seguenti opzioni di trattamento:

Opzioni di trattamento non farmacologico – misure di stile di vita: Le linee guida sottolineano l’importanza delle misure relative allo stile di vita. Questi includono l’esercizio fisico regolare (30 minuti di esercizio aerobico moderato almeno cinque giorni alla settimana), la perdita di peso in caso di sovrappeso (BMI target inferiore a 25 kg/m2) e un cambiamento delle abitudini alimentari con una dieta a basso contenuto di sale (5-6 g al giorno), un consumo regolare di frutta e verdura e una dieta a basso contenuto di grassi, nonché un consumo di alcol solo moderato (20-30 g al giorno per gli uomini, 10-20 g al giorno per le donne) [1,4]. A causa delle idee spesso errate sulle abitudini alimentari ottimali del paziente e del suo ambiente, riteniamo che la consulenza nutrizionale sia altamente raccomandata. Anche la cessazione del fumo dovrebbe essere raccomandata ai pazienti.

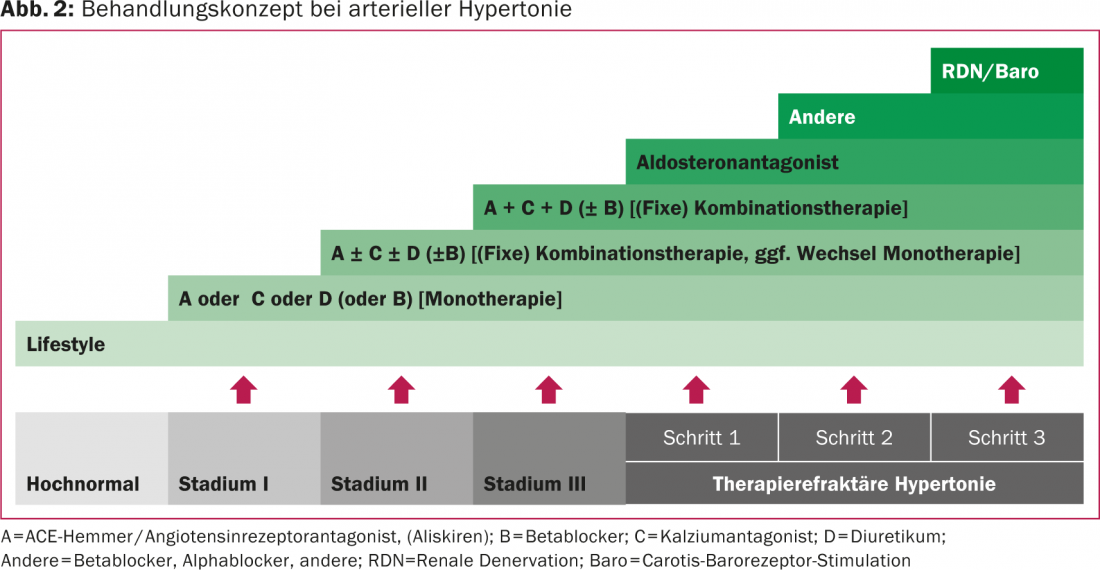

Opzioni di terapia farmacologica: In linea di principio, la monoterapia può essere iniziata nei pazienti con livelli di pressione arteriosa da lieve a moderatamente elevati e/o rischio cardiovascolare da basso a moderato. Le raccomandazioni attuali favoriscono la terapia con un inibitore del sistema renina-angiotensina o un calcio antagonista in molti casi. Se l’effetto è insufficiente, è possibile passare a un altro gruppo di sostanze, aumentare la dose o infine iniziare una terapia combinata.

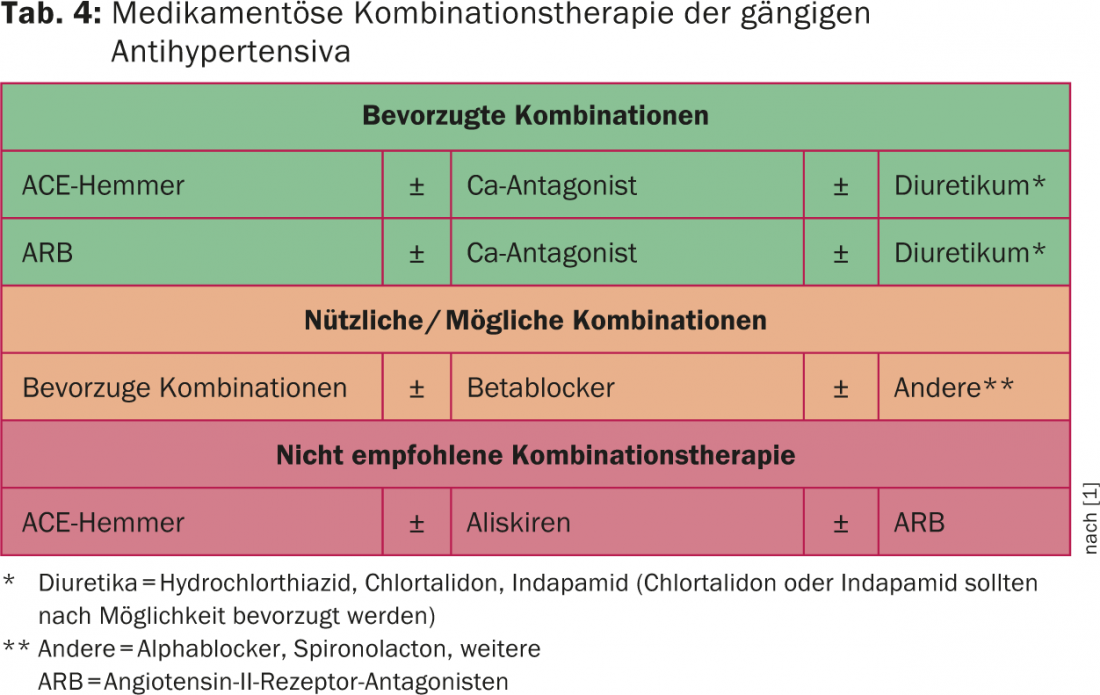

Nei pazienti con livelli di pressione arteriosa gravemente elevati e/o rischio cardiovascolare da alto a molto alto, si raccomanda soprattutto una terapia combinata (a basso dosaggio). La Tabella 4 fornisce informazioni sulle possibili combinazioni degli attuali gruppi di sostanze. L’unica terapia combinata non raccomandata è la terapia simultanea con due inibitori del sistema renina-aldosterone (eccezione: la combinazione con gli antagonisti dell’aldosterone, spironolattone o eplerenone) [5]. Nella scelta dei farmaci, è importante prendere in considerazione le malattie concomitanti (tab. 5) e l’età del paziente.

A nostro avviso, un concetto di trattamento valido e pragmatico è raccomandato dalle linee guida britanniche (Fig. 1) [2].

Opzioni di terapia invasiva per l’ipertensione refrattaria

L’ipertensione resistente alla terapia è definita come pressione arteriosa superiore a 140/90 mmHg nonostante le misure adeguate dello stile di vita e almeno tre antipertensivi adeguatamente dosati (almeno un diuretico) [1]. Alcuni esperti richiedono l’aggiunta di spironolattone o eplerenone. Nei pazienti con ipertensione arteriosa resistente alla terapia, solo le opzioni terapeutiche invasive per il trattamento dell’ipertensione arteriosa possono essere prese in considerazione dopo la conferma della resistenza alla terapia.

Denervazione renale: negli ultimi anni, la denervazione renale è apparsa come una valida opzione terapeutica nei pazienti con ipertensione arteriosa refrattaria (studi osservazionali Simplicity-HTN1 e 2) [6,7]. Tuttavia, i risultati del primo studio prospettico randomizzato in cieco (studio Simplicity-HTN3) hanno messo in prospettiva questi risultati. La riduzione significativa della pressione arteriosa è stata ottenuta sia nel gruppo della denervazione renale che nel gruppo della procedura sham (angiografia). Tuttavia, le differenze tra i due gruppi non erano significative [8]. A causa del risultato, l’entusiasmo per questa opzione terapeutica è stato fortemente ridimensionato. In questo caso sono necessari ulteriori studi. Fino ad allora, la denervazione renale sarà riservata a pazienti selezionati e a pazienti in fase di sperimentazione.

Stimolazione del barorecettore carotideo: per quanto riguarda questa opzione terapeutica, ci riferiamo alla relazione del Prof. Dr. med. Jürg Schmidli, Berna, in questo numero (pag. 6 e seguenti).

Stenting dell’arteria renale: la stenosi dell’arteria renale dovuta all’aterosclerosi è relativamente comune nei pazienti anziani ipertesi. Non si raccomanda alcun intervento se la funzione renale è rimasta stabile negli ultimi sei-dodici mesi e l’ipertensione può essere controllata con i farmaci. Nel complesso, tuttavia, rimangono controversie sul beneficio dell’intervento, tranne che nei pazienti con stenosi bilaterale e scompenso cardiaco acuto ricorrente. Il trattamento invasivo è favorito in questo caso [9].

Nei pazienti con displasia fibromuscolare (più giovani, per lo più di sesso femminile), le attuali linee guida raccomandano l’intervento percutaneo sulla base dei risultati degli studi (studi non controllati) [10].

Obiettivi della terapia

Il concetto di trattamento dall’ipertensione arteriosa lieve a quella refrattaria è sintetizzato nella figura 2.

Per la maggior parte dei pazienti ipertesi, i valori target della pressione arteriosa secondo le attuali linee guida sono nell’intervallo <140/90 mmHg. L’unica eccezione è rappresentata dai pazienti con diabete, per i quali vengono indicati valori target di <140/85 mmHg. Nei pazienti anziani, valori di pressione arteriosa leggermente più alti, pari a 150-160 mmHg sistolica, possono essere accettabili, a seconda della salute fisica e mentale. Un’altra eccezione è rappresentata dai pazienti con insufficienza renale diabetica o non diabetica e proteinuria (rapporto proteine-creatinina >0,22 g/g [11]). In questi pazienti, i valori della pressione arteriosa sistolica <130 mmHg possono essere presi in considerazione sotto stretto monitoraggio della funzione renale.

Trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare aggiuntivi

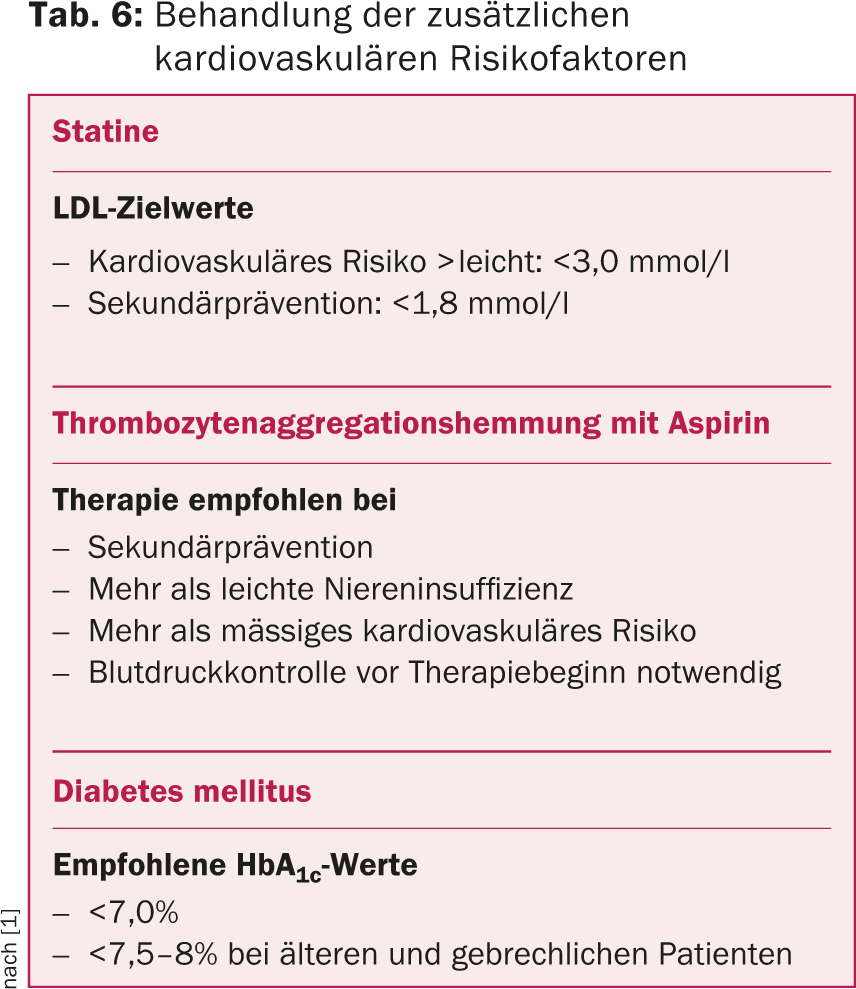

Poiché l’ipertensione arteriosa è solo una parte del trattamento del rischio cardiovascolare, è essenziale anche il trattamento degli altri fattori di rischio cardiovascolare (tab. 6).

Letteratura:

- Mancia G, et al: Linee guida ESH/ESC 2013 per la gestione dell’ipertensione arteriosa: la Task Force per la gestione dell’ipertensione arteriosa della Società Europea di Ipertensione (ESH) e della Società Europea di Cardiologia (ESC). Eur Heart J 2013; 34(28): 2159-2219.

- Krause T, et al: Gestione dell’ipertensione: sintesi della guida NICE. BMJ 2011; 343: d4891.

- Rimoldi SF, Scherrer U, Messerli FH: Ipertensione arteriosa secondaria: quando, chi e come fare lo screening? Eur Heart J 2014; 35(19): 1245-1254.

- Dickinson HO, et al: Interventi sullo stile di vita per ridurre l’aumento della pressione sanguigna: una revisione sistematica degli studi controllati randomizzati. J Hypertens 2006; 24(2): 215-233.

- Mann JF, et al: Esiti renali con telmisartan, ramipril, o entrambi, in persone ad alto rischio vascolare (studio ONTARGET): uno studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato. Lancet 2008; 372(9638): 547-553.

- Krum H, et al: Denervazione simpatica renale mediante catetere per l’ipertensione resistente: uno studio di coorte multicentrico sulla sicurezza e la prova di principio. Lancet 2009; 373(9671): 1275-1281.

- Esler MD, et al: Denervazione simpatica renale in pazienti con ipertensione resistente al trattamento (The Symplicity HTN-2 Trial): uno studio randomizzato controllato. Lancet 2010; 376(9756): 1903-1909.

- Bhatt DL, et al: Uno studio controllato sulla denervazione renale per l’ipertensione resistente. N Engl J Med 2014; 370(15): 1393-1401.

- Gray BH, et al: Beneficio clinico dell’angioplastica dell’arteria renale con stenting per il controllo dell’insufficienza cardiaca congestizia ricorrente e refrattaria. Vasc Med 2002; 7(4): 275-279.

- Safian RD, Textor SC: Stenosi dell’arteria renale. N Engl J Med 2001; 344(6): 431-442.

- Appel LJ, et al: Controllo intensivo della pressione sanguigna nella malattia renale cronica ipertensiva. N Engl J Med 2010; 363(10): 918-929.

CARDIOVASC 2014; 13(6): 12-17