È difficile immaginare uno sport in cui il piede non abbia un ruolo centrale. Nessuna parte del corpo è utilizzata per una tale varietà di compiti come il piede umano. Nell’uso sportivo, è un ammortizzatore, un mezzo di locomozione, un organo di presa rudimentale e uno strumento per lavorare sull’oggetto dello sport (a volte anche sull’avversario). Forse come nessun’altra parte del corpo, il piede umano, soprattutto quello di un atleta, è soggetto a forze considerevoli.

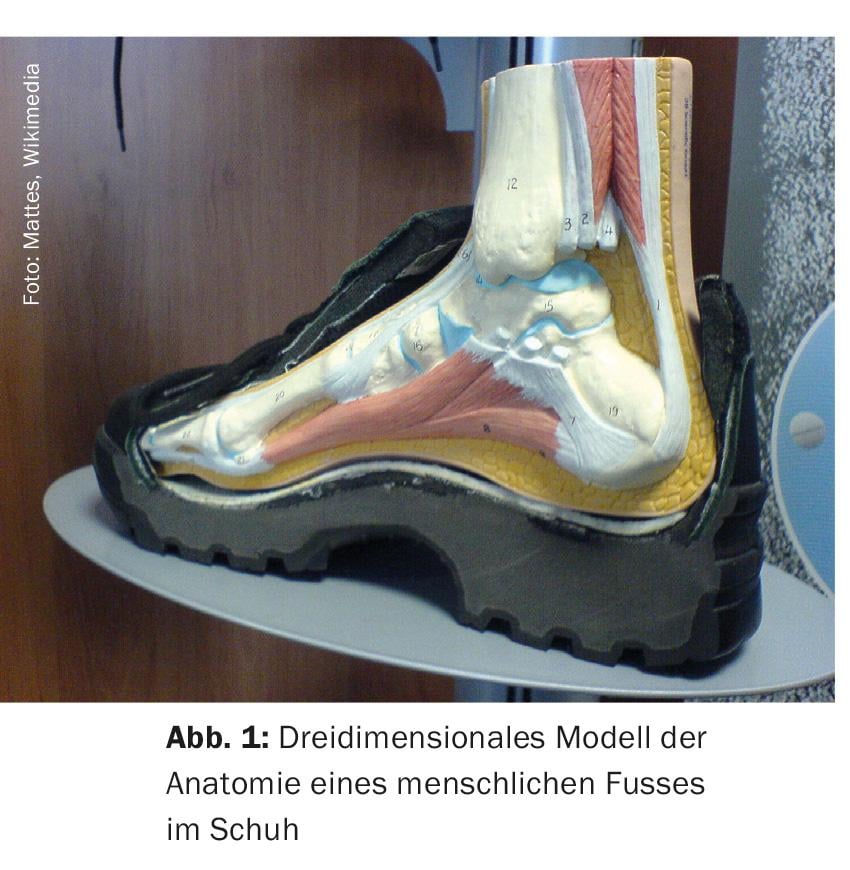

Il piede umano è un costrutto ingegnoso ma altrettanto complesso (Fig. 1). Entrambi i piedi adulti contengono circa un quarto delle ossa del corpo umano, cioè 26 per piede. Queste ossa formano 16 articolazioni, tenute insieme da oltre 100 legamenti e azionate da 20 muscoli. Queste strutture in parte dinamiche conferiscono al piede la sua stabilità, la sua forza e quindi anche la sua straordinaria funzionalità. A seconda della velocità di corsa, le forze esercitate possono essere fino a cinque volte il peso del corpo.

La forma del piede con archi longitudinali e trasversali distribuisce il peso corporeo sui tre punti del tallone, dell’articolazione metatarso-falangea e dell’articolazione metatarso-falangea del mignolo e quindi svolge un ruolo centrale nella funzione del piede. Il cuscinetto di grasso sulla parte inferiore del piede è più spesso in questi tre punti. I numerosi recettori presenti nella pianta del piede sono un’altra indicazione di quanto siano importanti i nostri piedi.

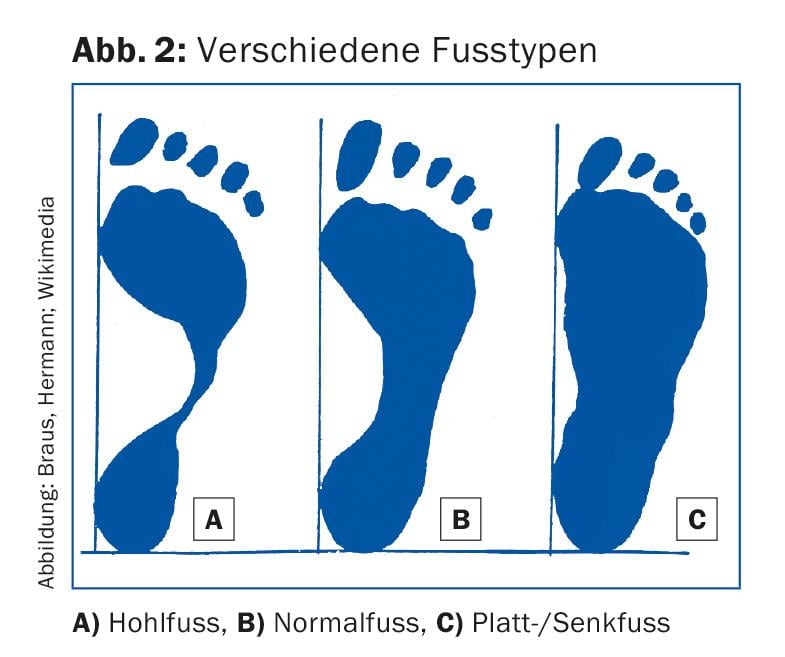

Tipi di piede

Classicamente, si distinguono tre tipi di piedi. La classificazione avviene in base all’altezza dell’arco longitudinale (Fig. 2):

- Piede normale: di solito non presenta particolari problemi biomeccanici.

- Piede piatto/contrassegno: in questo caso si verifica un abbassamento dell’arco longitudinale. Il piede è fondamentalmente piuttosto instabile. Il proprietario del piede piatto/basso ha bisogno di un buon controllo del movimento e della pronazione, nonché di una capacità di stabilizzazione ottimale.

- Piede cavo: il piede cavo presenta spesso diversi problemi. Particolarmente problematica è la sua rigidità relativa, che riduce le sue proprietà di smorzamento.

A questo punto bisogna sottolineare che i tre tipi sono fondamentalmente varianti di forme che non devono necessariamente avere un valore patologico.

Cosa succede quando si corre?

La corsa è l’uso più naturale dei piedi. Da un punto di vista biomeccanico, la corsa è un movimento ripetitivo. In media, si fanno 400-600 passi per ogni chilometro di corsa. Ogni volta che il piede entra in contatto con il terreno, si verificano delle forze che sono chiamate forze di reazione verticale al suolo. A una velocità di 10 km/h, il contatto con il suolo è compreso tra 200 e 250 m/s (20-25% di un secondo).

Il contatto del piede con il terreno è suddiviso in tre fasi: Fase di atterraggio o impatto, fase di appoggio e fase di spinta.

La fase di atterraggio dura dal primo contatto del tallone (o dell’avampiede) con il terreno fino al momento in cui tutto il piede è a terra. In termini di tempo, la fase di atterraggio per il corridore corrisponde all’8-10 % del contatto totale con il suolo.

La fase di stance comprende il momento in cui l’intera superficie del piede è a terra. La fase di stance corrisponde al 40% della falcata del corridore. È suddiviso in:

- Il trasferimento del peso dal primo contatto al sollevamento dell’altra gamba

- La fase intermedia dello stance, dalla posizione in piedi su tutto il piede al sollevamento del tallone.

- La fase finale quando l’altra gamba tocca il pavimento.

La fase di spinta inizia quando il tallone si solleva da terra e dura fino alla fine del contatto con il terreno. La fase di spinta corrisponde al 50% della falcata del corridore. È suddiviso in:

- Sollevamento dell’alluce

- Inizio dell’oscillazione quando la gamba di oscillazione supera la gamba di appoggio.

- Oscillazione centrale fino a quando la parte inferiore della gamba è perpendicolare al pavimento.

- L’oscillazione finale, che dura fino a quando il tallone tocca terra.

Questo completa un ciclo di marcia.

Quali forze sono all’opera?

I valori di forza più elevati sono misurati nella fase di atterraggio. Le forze di reazione al suolo (forze passive o forze d’impatto) raggiungono valori di picco pari a due o tre volte il peso corporeo (KG). Il tempo di caricamento è molto breve.

Nella fase di repulsione, invece, si generano forze attive o propulsive con valori di picco elevati ma tempi di carico lunghi. Per un movimento di rotolamento ottimale, solo le forze d’impatto passive possono essere ridotte o smorzate. La riduzione o l’attenuazione delle forze attive/propulsive comporta una perdita di forza che deve essere compensata dall’aumento dell’attività muscolare.

Modalità di esame

Mentre la forma del piede può essere valutata abbastanza facilmente “clinicamente” o con un podoscopio (tavolo a specchio), ci vuole molto di più per analizzare l’andatura. Utilizzando tecniche di misurazione sensibili, un’analisi della corsa e dell’andatura, è possibile portare alla luce dettagli della sequenza del movimento che non possono essere percepiti a occhio nudo. Tale esame speciale di solito include:

- Una valutazione statica degli assi dei piedi, del ginocchio, dell’anca e della colonna vertebrale viene effettuata sul tavolo a specchio. Qui viene effettuata una valutazione qualitativa della postura.

- Una misurazione della distribuzione della pressione con il sistema di analisi Footscan: la persona sottoposta al test sta in piedi su una piastra di misurazione della pressione. Tramite il computer collegato, il carico sul piede può essere visualizzato, memorizzato e valutato (misurazione statica per valutare la forma o il tipo di piede, misurazione dinamica per valutare lo sviluppo della pressione durante la fase di contatto con il suolo di un passo di corsa). Per la misurazione dinamica, la persona sottoposta al test corre a passo rilassato su una pista in cui è integrata la piastra di misurazione della pressione. Questa tecnica di misurazione consente un’analisi quantitativa del carico durante la fase di contatto con il suolo di una falcata di corsa.

- Un’analisi video sul tapis roulant per valutare il comportamento di rotolamento è un altro metodo di valutazione. La persona sottoposta al test corre sul tapis roulant in una corsa di resistenza rilassata. Dopo una fase di rodaggio, il corridore viene filmato sia dal davanti che dal dietro. Grazie all’alta risoluzione del montaggio cinematografico, è possibile visualizzare le singole fasi (colpo di tacco, fase di appoggio e fase di spinta) in modo molto differenziato. Nel passo individuale, viene fatta una distinzione tra le fasi di appoggio e di oscillazione (comprese ulteriori suddivisioni di questi momenti). In seguito, l’esaminatore spiega le singole sequenze alla persona sottoposta al test sulla base del video, evidenzia eventuali malposizioni e le loro conseguenze e discute le misure necessarie (possibili). Il medico di riferimento viene informato tramite rapporto. Dopo questo esame, non è raro che venga realizzata una soletta su misura come misura per correggere le malposizioni rilevate.

Va da sé che un esame complesso, elaborato, costoso e solitamente non coperto dall’assicurazione sanitaria come l’analisi video non è il primo passo nella valutazione dei disturbi del piede – soprattutto non nel caso dei disturbi da overuse, che sono tra i disturbi più comuni. Un esame convenzionale e semplice dell’andatura nella sala di pratica, un esame in piedi a una e due gambe e un esame “manuale” convenzionale delle varie parti del piede sono indispensabili prima di utilizzare ulteriori tecnologie.

PRATICA GP 2016; 11(6): 4-6