Ce sont surtout les patients souffrant de dépression modérée ou sévère qui nécessitent une intervention pharmacologique. L’expérience montre que les antidépresseurs ont toute leur place dans le régime de traitement de la maladie. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont alors utilisés en premier lieu comme traitement de choix. Mais que faire si elles ne sont pas efficaces ?

Le traitement de la dépression reste un défi. Après une évaluation de la maladie et une psychoéducation, il faut choisir entre une psychothérapie, un traitement médicamenteux ou les deux. Si l’on peut généralement commencer par la psychothérapie en cas de dépression légère, il est en revanche conseillé de combiner les deux régimes thérapeutiques en cas de dépression grave ou chronique. Mais que se passe-t-il si les symptômes ne sont pas soulagés par l’administration d’un antidépresseur ? En principe, le traitement doit être adapté ou complété si aucune amélioration n’est constatée au bout de trois à quatre semaines. Jusqu’à 70% des patients ne sont toujours pas en rémission après huit semaines de traitement médicamenteux. Près de la moitié ne le font toujours pas, même si le premier essai thérapeutique est prolongé. Les premiers changements devraient être observés dans les 14 premiers jours. Si ce n’est pas le cas, il convient d’envisager une modification du traitement.

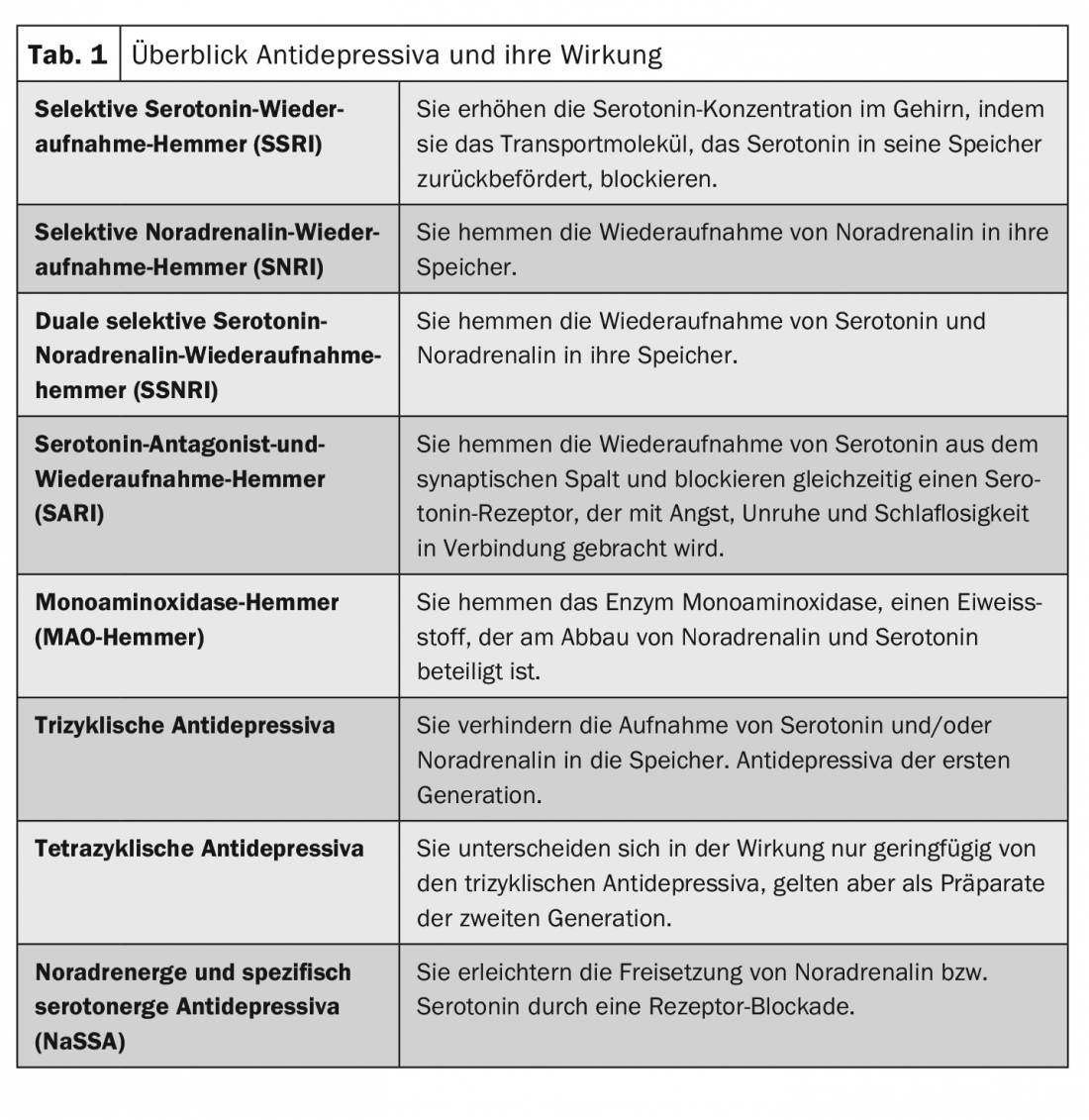

Les antidépresseurs ont – selon le produit – un effet améliorant l’humeur, anxiolytique, calmant, stimulant ou même réduisant l’élan vital. Leur action repose sur le fait qu’ils compensent le manque de neurotransmetteurs sérotonine et/ou noradrénaline. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont considérés comme le traitement de choix. Il existe également des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la noradrénaline (IRSN), des inhibiteurs sélectifs duaux de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (ISRS), des inhibiteurs de l’antagonisme et de la recapture de la sérotonine (IASR), des antidépresseurs noradrénergiques et spécifiquement sérotoninergiques (NaSSA), des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) et des antidépresseurs tricycliques et tétracycliques (tableau 1).

Si le traitement aigu n’est pas efficace

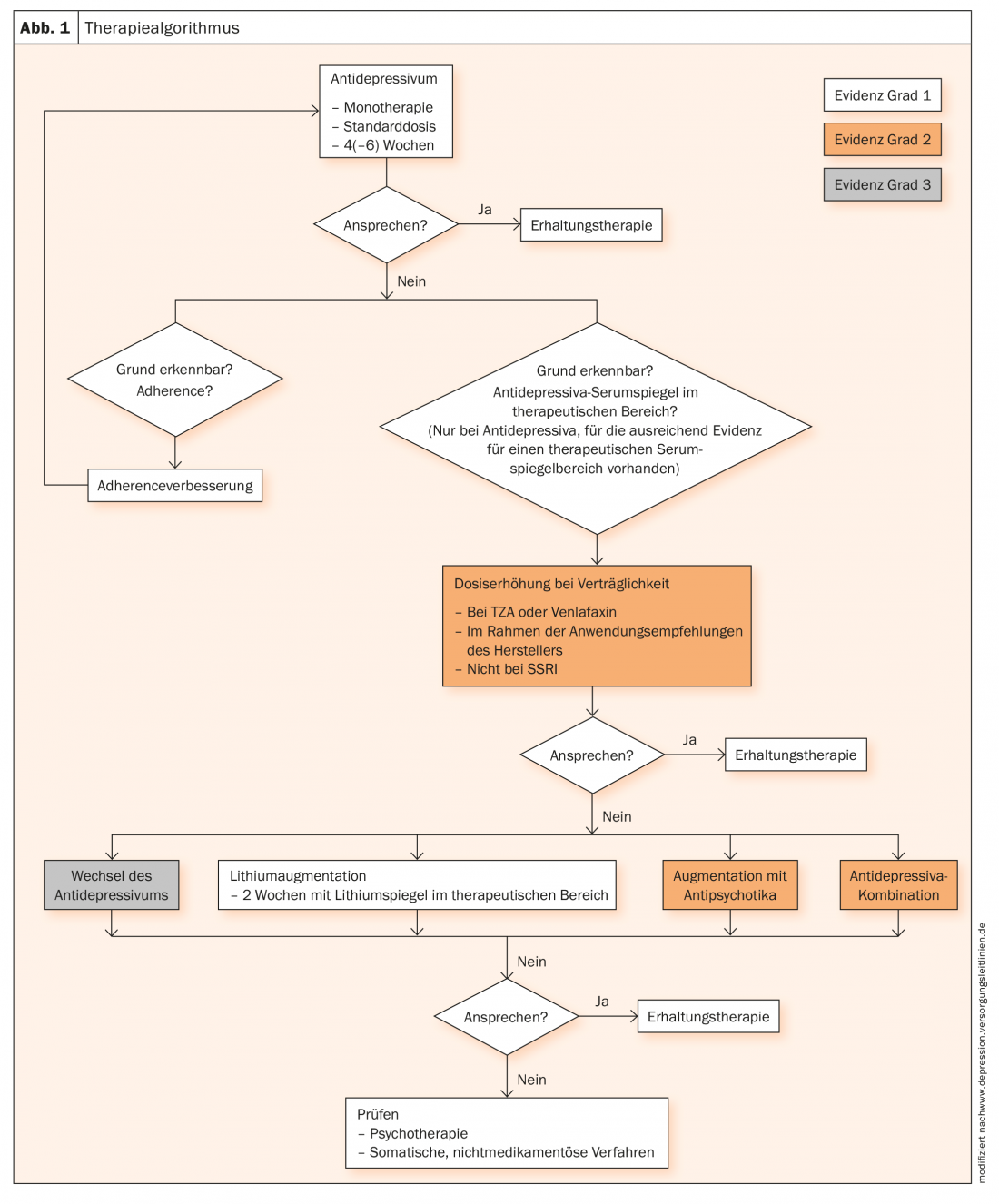

La procédure générale prévoit, après le traitement aigu, une transition vers le traitement d’entretien pendant plusieurs mois. Si cela est indiqué, une prophylaxie des récidives peut ensuite être mise en place pour plusieurs années. Mais que faire si le traitement aigu ne donne pas les résultats escomptés ? En cas de non-réponse à la monothérapie antidépressive malgré une durée et une dose adéquates, il est possible de choisir entre différentes stratégies pour la poursuite du traitement :

- Déposer

- surveillance thérapeutique des médicaments

- Augmentation de la dose (pas pour les ISRS)

- Combinaison d’antidépresseurs spécifiques

- Augmentation avec du lithium ou un antipsychotique de deuxième génération

- Changement d’antidépresseur.

L’approche la plus appropriée doit être décidée au cas par cas. En principe, une non-réponse peut également indiquer une faible possibilité de traitement pharmacothérapeutique. L’arrêt de la pharmacothérapie doit donc être envisagé, surtout dans les formes légères. La poursuite du traitement se ferait alors par le biais d’entretiens de soutien, de structuration de la journée, de planification ciblée d’expériences positives, d’auto-assistance guidée, de sport, de thérapie éveillée ou de psychothérapie spécifique. Le changement d’antidépresseur n’est pas non plus un traitement de première intention, car aucune supériorité par rapport à la poursuite du traitement n’a été observée à ce jour.

Un algorithme thérapeutique promet de meilleurs résultats

Pour que la pharmacothérapie soit efficace, il est très important de procéder selon un plan antidépresseur par étapes, comme l’ont montré plusieurs études. La procédure selon un concept clair, une durée appropriée des étapes de traitement ainsi que l’évaluation systématique de l’efficacité à chaque fin d’étape constituent les éléments centraux d’un tel algorithme thérapeutique (fig. 1).

Littérature complémentaire :

- www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/AVP/Artikel/201803/141h/index.php (dernier accès le 28.07.2020)

- www.therapie.de/psyche/info/index/therapie/psychopharmaka/antidepressiva/ (dernier accès le 28.07.2020)

- www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/therapie/pharmakotherapie/antidepressiva/ (dernier accès le 28.07.2020)

- www.psychiatrie.de/psychopharmaka/antidepressiva.html (dernier accès le 28.07.2020)

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2020 ; 18(5) : 22-24