L’hépatite C est “l’enfant chéri” des discussions actuelles sur l’éthique médicale. Les nouveaux médicaments contre le VHC, très coûteux, ne doivent cependant pas occulter la situation diagnostique et thérapeutique globale de cette affection. Le dépistage des populations à risque et l’interprétation correcte des résultats des tests restent importants. Cela vaut également pour l’hépatite B.

“Beaucoup de choses ont changé depuis la première description du virus de l’hépatite C (VHC) à la fin des années 1980 – à l’époque, il s’agissait de l’agent pathogène de l'”hépatite non A/non B”. Nous avons été témoins d’une incroyable réussite en termes de taux de guérison initiaux ou de “réponses virologiques soutenues”. [SVR] Andrea De Gottardi, médecin-chef du service d’hépatologie de l’Hôpital de l’Île à Berne. “Ces nouvelles combinaisons permettent un régime thérapeutique plus simple et plus court, ainsi qu’un traitement oral bien toléré. Elles ciblent des composants clés de la réplication virale”.

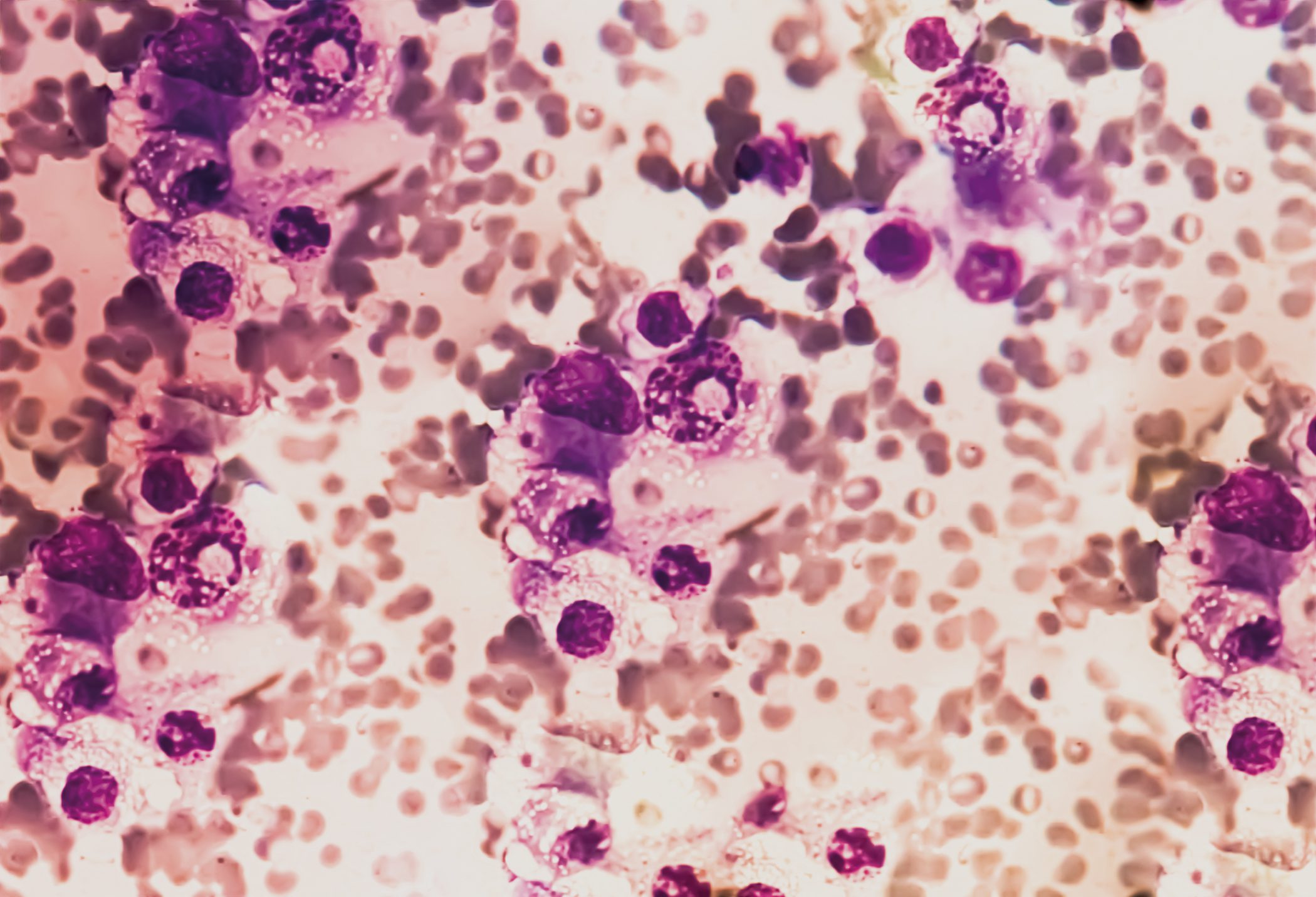

En Suisse, ce sont surtout les personnes nées entre 1950 et 1985 qui sont touchées par le VHC – c’est ce que montrent les données épidémiologiques. Jusqu’à 85% des cas d’hépatite C aiguë évoluent naturellement vers une forme chronique qui, à son tour, conduit à une cirrhose du foie à long terme dans environ un cinquième des cas, c’est-à-dire après une ou plusieurs décennies. En Suisse, on estime que 36 000 à 43 000 personnes sont atteintes d’une infection chronique par le VHC. L’étape finale est la menace d’un carcinome hépatocellulaire (CHC).

“Le traitement de l’hépatite C chronique doit donc prévenir la cirrhose et s’attaquer aux manifestations extra-hépatiques. Il s’agit par exemple de la glomérulonéphrite MP, de la cryoglobulinémie, du syndrome de Raynaud et de la vascularite systémique. Environ 15% des patients sont concernés. Il existe également des preuves d’une résistance à l’insuline induite par l’hépatite C ou d’un diabète de type 2. Sur le plan neurologique, la fatigue et la dépression peuvent être présentes”, a expliqué le professeur De Gottardi. “Enfin et surtout, le traitement contre le VHC permet de limiter la transmission ultérieure”.

Indication et mécanisme d’action

Les nouveaux traitements antiviraux sont utilisés (selon la limite fixée par l’OFSP) dans les cas suivants

- Fibrose hépatique de grade 2, 3 ou 4 démontrée par biopsie (score Métavir) ou augmentation de la rigidité du foie mesurée par Fibroscan ≥7,5 kPa (une onde pulsée est alors envoyée à travers le foie et sa vitesse de propagation est mesurée).

- patients symptomatiques avec une manifestation extra-hépatique (bien que les caisses d’assurance maladie n’acceptent pas toutes les manifestations extra-hépatiques comme indication)

- Patients co-infectés par le VIH et/ou le VHB

- les consommateurs de drogues par voie intraveineuse (“people who inject drugs”, PWID) dans le cadre d’un programme contrôlé (traitement de substitution)

- une rechute de la maladie après un échec thérapeutique.

L’objectif de la thérapie combinée est d’attaquer le VHC à différents stades de son cycle de vie viral. Les agents dont le nom se termine par “-asvir” inhibent la protéine non structurale 5A (NS5A). Les substances avec le suffixe “-previr” sont des inhibiteurs de la protéase NS3/4A. Les terminaisons “-buvir” indiquent des inhibiteurs de polymérase (NS5B).

Les combinaisons disponibles au moment du congrès, en fonction du génotype, sont les suivantes :

- Harvoni® (sofosbuvir, ledipasvir ± ribavirine)

- Viekirax®/Exviera® (ombitasvir, paritaprévir, ritonavir, dasabuvir ± ribavirine)

- Daklinza®/Sovaldi® (daclatasvir, sofosbuvir)

- Zepatier® (grazoprevir, elbasvir)

- Epclusa® (sofosbuvir, velpatasvir).

Comment et qui tester ?

Tout d’abord, il faut effectuer une sérologie pour les anticorps anti-VHC. S’il est négatif, il n’y a pas d’exposition au VHC dans le passé – s’il est positif, il faut suivre d’autres étapes de diagnostic (ARN du VHC). Un résultat négatif de l’ARN du VHC signifie “statut après ou absence d’hépatite C chronique” (pas de réplication virale active), un résultat positif nécessite un génotypage du VHC et une orientation vers un spécialiste.

“L’hépatite C remplit tous les critères de dépistage”, a noté l’orateur. Il s’agit notamment d’un problème de santé important, qui peut être présent à un stade latent et être traité efficacement par des médicaments appropriés. Les installations ou les possibilités de diagnostic et de traitement existent en Suisse. Il existe en outre une procédure de test correspondante, acceptable pour la population concernée et économiquement justifiée.

Les populations à risque qui pourraient faire l’objet d’un dépistage peuvent être identifiées par des facteurs médicaux, comportementaux, professionnels ou démographiques (approche de dépistage basée sur le risque). Il s’agit notamment des personnes présentant des transaminases élevées, des traitements invasifs antérieurs ou encore des tatouages/percings provenant d’établissements insuffisamment contrôlés sur le plan infectieux, par exemple à l’étranger, des (anciens) consommateurs de drogues (intranasales/intraveineuses), des migrants originaires de régions endémiques, des (anciens) détenus, des femmes enceintes et des enfants nés d’une mère infectée, des receveurs de produits sanguins avant 1992 (en Suisse) et des personnes nées entre 1950 et 1985.

Autres conditions requises pour l’hépatite B

En principe, l’hépatite B est une infection chronique dynamique pour laquelle, contrairement au VHC, il n’existe pas de traitement curatif (il peut être supprimé, mais pas éliminé). L’ADN viral reste sous forme circulaire dans le noyau des hépatocytes infectés. Le risque de cirrhose et de CHC est associé à une virémie et une inflammation élevées. Une réactivation est possible sous immunosuppression.

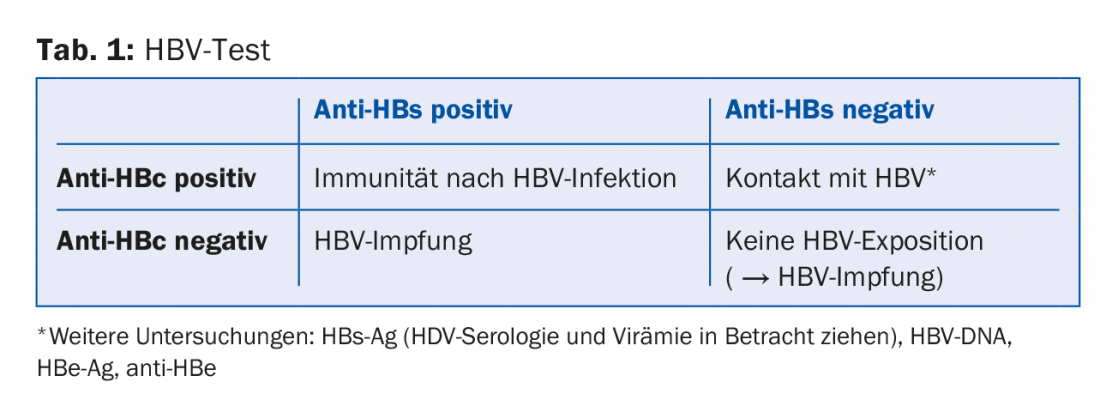

Les différents tests répondent à des questions différentes :

- Mon patient a-t-il été exposé au VHB ? → anticorps anti-HBc

- Si oui, est-il immunisé ? → anticorps anti-HBs

Un schéma de test correspondant est présenté dans le tableau 1.

L’objectif du traitement est le contrôle immunitaire du VHB. Les conditions de traitement sont un ADN du VHB >2000 UI/ml, des transaminases élevées et une fibrose hépatique (c’est-à-dire que tous les patients ne doivent pas être traités). Il existe des stratégies de traitement par voie sous-cutanée et par voie orale. Le traitement par IFN par voie sous-cutanée (PEG) pendant 48 semaines a l’avantage de permettre d’espérer une réponse virologique soutenue après la fin du traitement et d’offrir la possibilité (bien que minime) d’une perte de l’Ag HBs. Cependant, la tolérance est faible et il existe de nombreuses contre-indications (décompensation, comorbidités, etc.).

Source : 2e Congrès de printemps de la SSAI, 3-5 mai 2017, Lausanne

Littérature :

- Webster DP, Klenerman P, Dusheiko GM : Hépatite C. Lancet 2015 ; 385(9973) : 1124-1135.

Littérature complémentaire :

- European Association for the Study of the Liver : EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016.

- Journal of Hepatology 2017 ; 66(1) : 153-194. www.easl.eu/research/our-contributions/clinical-practice-guidelines/detail/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2016

- European Association for the Study of the Liver : EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. Journal of Hepatology 2017 (sous presse). www.easl.eu/research/our-contributions/clinical-practice-guidelines/detail/easl-2017-clinical-practice-guidelines-on-the-management-of-hepatitis-b-virus-infection

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2017 ; 12(7) : 33-34