Les troubles liés à l’alcool font partie des troubles mentaux les plus fréquents, avec une fréquence de 7 à 10 %. La psychothérapie et la réhabilitation des alcooliques sont tout à fait prometteuses, des taux d’abstinence de 40-50% peuvent être atteints. La plupart des thérapies sont éclectiques. Les thérapies comportementales et cognitives, la prévention des rechutes, l’entraînement aux compétences sociales, les thérapies motivationnelles, mais aussi les thérapies conjugales et familiales ont notamment de bonnes preuves. Relativement peu de médicaments ont fait leurs preuves en tant que “sevrage” ou substances anticraving dans la dépendance à l’alcool. L’acamprosate et le naltrexone, un antagoniste des opioïdes, sont basés sur des données probantes. Un autre antagoniste des opiacés, le nalméfène, sera bientôt introduit comme approche “as needed” pour la réduction de la consommation d’alcool.

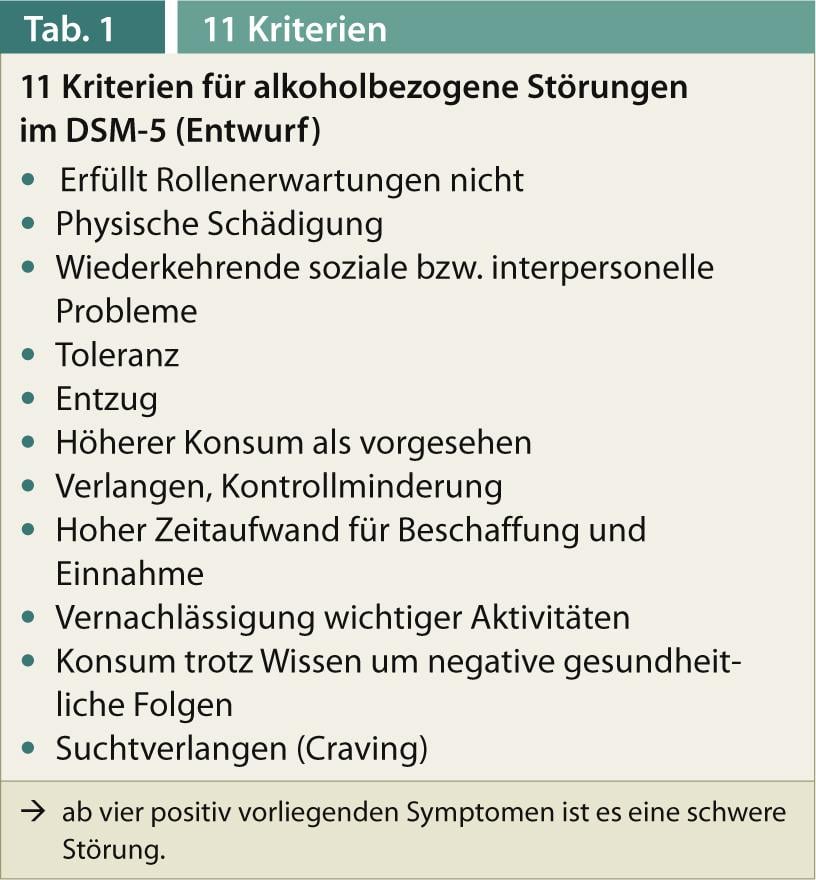

L’abus et la dépendance à l’alcool sont des troubles mentaux fréquents. La CIM-10 de l’OMS, tout comme le DSM-IV de l’American Psychiatric Association jusqu’à présent, fait la distinction entre l’abus d’alcool (CIM-10 : usage nocif) et la dépendance à l’alcool. L’abus d’alcool se caractérise essentiellement par des séquelles physiques, psychologiques et sociales (uniquement dans le DSM-IV), tandis que le diagnostic de dépendance est un cluster de symptômes biologiques, psychologiques et sociaux (6 dans la CIM-10, 7 dans le DSM-IV), dont trois doivent être remplis dans chaque cas [1, 2]. Dans le DSM-5 récemment publié, la distinction catégorielle entre abus et dépendance est abandonnée au profit d’un concept dimensionnel, c’est-à-dire qu’une classification est établie sur la base du degré de gravité (symptômes présents positifs) (par exemple, trouble grave à partir de 4 symptômes sur un maximum de 11, Tab. 1). La CIM-11, en cours de révision, maintiendra la distinction entre abus et dépendance.

Épidémiologie en Europe

La prévalence des troubles liés à l’alcool est de 7 à 10 % dans la plupart des pays occidentaux [1]. La consommation par habitant en Allemagne est en baisse depuis des années et s’élevait pour la dernière fois en 2011 à 9,6 l par habitant, dont 107 l de bière, 20,2 l de vin, 4,1 l de vin mousseux et 5,4 l de spiritueux. La consommation d’alcool en Autriche est similaire, tout comme en Suisse. Si l’on suit l’enquête épidémiologique sur les addictions de 2009, qui a interrogé des personnes âgées de 18 à 64 ans, la proportion d’adultes abstinents à vie est extraordinairement faible, puisqu’elle n’est que de 2,9%, 7,3% pour les douze derniers mois.

Une consommation d’alcool à risque, définie comme une consommation de plus de 24 g d’alcool pur par jour pour les hommes et de 12 g pour les femmes, était présente chez 16,5% de la population totale (hommes 18,5%, femmes 14,3%). Au total, selon ce calcul, il y aurait 8,5 millions de personnes en Allemagne dont la consommation d’alcool aurait tendance à être dangereuse pour la santé. Le diagnostic DSM-IV d’abus a été rempli par 3,8% de la population (hommes 6,4%, femmes 1,2%), ce qui correspond à 2 millions d’individus. Le diagnostic DSM-IV de “dépendance” était rempli par 2,4% de la population (hommes 3,4%, femmes 1,4%). En extrapolant, cela représenterait 1,3 million de personnes.

Les décès liés à l’alcool en Europe sont estimés à 137 000 par an, dont 39 000 cas de cirrhose du foie.

Traitement de la dépendance à l’alcool

Selon Kiefer et Mann, les objectifs du traitement de l’alcoolodépendance peuvent être hiérarchisés [3] :

- Traitement des maladies secondaires et associées

- Encourager la compréhension de la maladie et la motivation au changement

- Amélioration de la situation psychosociale

- Abstinence durable

- Qualité de vie adéquate.

Pour l’Allemagne, il n’existe actuellement aucune ligne directrice S-3 valide pour le traitement de l’alcoolisme, l’ancienne ligne directrice S-2 de l’AWMF sur le traitement post-aigu des troubles liés à l’alcool [4, 24] n’est plus valable. L’établissement d’une nouvelle ligne directrice S-3 est prévu pour 2014. Dans le domaine de la pharmacothérapie, il existe quelques analyses Cochrane récentes [5, 6], et par ailleurs de nombreuses lignes directrices internationales sur le traitement.

D’importantes méta-analyses et synthèses ont été publiées, par exemple, par Miller et Hester ([7], synthèse de 381 études). D’autres travaux importants ont été présentés par le Health Technology Board for Scotland et la Cochrane Collaboration écossais, ainsi que par le Swedish Council et Technology Assessement and Health Care [3].

Quels sont les objectifs thérapeutiques ?

En principe, les recommandations thérapeutiques pour l’usage nocif de l’alcool et la dépendance, comme pour d’autres maladies, s’orientent vers la gravité de la maladie et les objectifs thérapeutiques prioritaires. Pendant longtemps, surtout dans les pays américains, l’abstinence d’alcool (de préférence à vie) a été un objectif de traitement idéal et peu contestable, mais pour lequel de nombreux patients ne sont pas suffisamment motivés. Par analogie avec d’autres dépendances (par exemple aux opiacés), des stratégies dites de réduction des dommages (“harm reduction”) sont également légitimes et peuvent inclure, au moins dans un premier temps, une réduction de la quantité de boisson. Cela est particulièrement vrai pour les troubles de la dépendance plus légers, qui ne sont pas encore installés depuis longtemps.

La motivation est très importante pour la réussite du traitement

L’un des concepts clés est celui du traitement de la motivation. La motivation est un processus dynamique qui n’est pas seulement une condition préalable à une thérapie, mais qui peut également être développée dans le cadre de celle-ci. Le patient doit d’abord être motivé à accepter sa maladie (compréhension de la maladie), puis à prendre des mesures thérapeutiques et enfin à atteindre les objectifs thérapeutiques convenus.

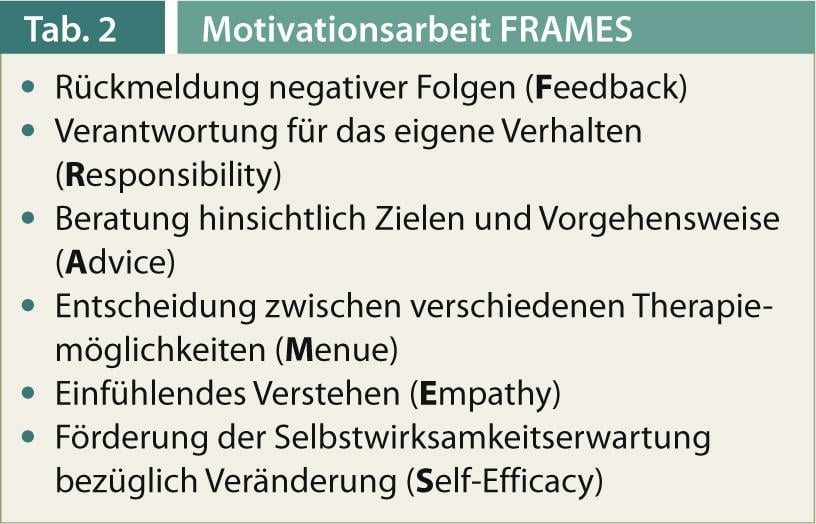

L’entretien motivationnel (“motivational interviewing”, [23]) a acquis une grande importance. Les caractéristiques de l’entretien motivationnel sont l’attitude empathique avec l’absence de confrontation, l’encouragement de la perception des écarts et surtout de la volonté de changement, l’établissement de la confiance en l’efficacité personnelle et l’accord sur des objectifs de traitement élaborés en commun. Les techniques d’entretien motivationnel comprennent le fait de poser des questions ouvertes sans jugement de valeur implicite, une écoute réfléchie, un retour positif (feedback) et un résumé structuré [1, 3].

Outre les traitements résidentiels, de nombreuses thérapies ambulatoires sont désormais proposées pour traiter la dépendance à l’alcool.

L’accord de recommandation “Réhabilitation ambulatoire de la dépendance” des organismes d’assurance maladie et d’assurance pension mentionne les critères suivants comme conditions préalables à la mise en œuvre d’une thérapie ambulatoire de désaccoutumance :

- Un “environnement social relativement intact”.

- Volonté et capacité d’abstinence de substances addictives

- Capacité et motivation à participer activement

- Participation régulière

- Respect du plan thérapeutique

- Intégration professionnelle suffisante

- Situation de logement stable.

- Les critères d’exclusion sont les suivants

- Séquelles physiques et/ou neurologiques graves

- Traitements psychiatriques nécessitant une hospitalisation

- Manque d’intégration sociale

- Manque de volonté de traiter

- La nécessité de sortir de l’environnement pathogène.

Miller et Sanchez (1993) ont résumé les principes de base du travail de motivation sous l’acronyme “FRAMES”. (Tab. 2, [1]). La motivation dépend de la gravité de la dépendance, de la sévérité des troubles consécutifs, des humeurs dépressives, mais aussi des “life events”, par exemple des événements de vie négatifs survenus au cours des derniers mois [8].

Psychothérapie de la dépendance à l’alcool

Une désintoxication purement somatique chez les alcooliques est peu efficace si elle ne comporte pas d’éléments (psycho)thérapeutiques [21, 22]. Dans les pays germanophones, le terme “traitement de sevrage qualifié” est devenu courant [3]. En l’absence d’éléments de motivation, une désintoxication purement somatique présente des taux de rechute élevés et conduit généralement à des traitements de type “porte tournante”.

La réhabilitation ou le sevrage proprement dit consiste en l’apprentissage et la pratique de nouveaux comportements nécessaires à une modification aussi durable que possible de la consommation d’alcool et à l’abstinence. En outre, le traitement d’éventuelles maladies physiques et psychiatriques concomitantes et sous-jacentes, l’amélioration de l’environnement social du patient et, le cas échéant, la réinsertion dans la vie professionnelle et familiale sont importants. La durée des traitements de désaccoutumance, du moins dans le cadre résidentiel, a été considérablement réduite au cours des dernières années, notamment pour des raisons de coûts. En tant qu’organisme responsable de la plupart des établissements de réadaptation, la Deutsche Rentenversicherung Bund a lancé il y a quelques années un programme d’amélioration et de gestion de la qualité dans les cliniques spécialisées dans les addictions [9].

Les stratégies thérapeutiques utilisées comprennent les thérapies cognitivo-comportementales [11], les thérapies comportementales ainsi que les psychothérapies apparentées, y compris la “gestion des contingences”, les approches d’amélioration de la motivation (“motivational enhancement”), les thérapies de couple et de famille et, surtout aux États-Unis, les psychothérapies basées sur les douze étapes des Alcooliques anonymes. S’y ajoutent des thérapies basées sur la psychologie des profondeurs et, de plus en plus, sur la pleine conscience [1, 10]. La psychoéducation est également très utilisée, mais elle est plutôt moyennement fondée sur des preuves.

État de la recherche méta-analytique

Il n’existe pratiquement pas d’études thérapeutiques randomisées dans les pays germanophones. Un grand nombre de méta-analyses ont été réalisées au niveau international. On peut citer par exemple le projet Mesa Grande [11]. Les stratégies de “brief-intervention”, les thérapies visant à améliorer les compétences sociales (“social-skills-training”), les “community-reinforcement-approaches”, les thérapies comportementales, les thérapies familiales et conjugales d’orientation comportementale et différentes formes de “case-management” sont particulièrement bien documentées. D’importantes méta-analyses ont été présentées, par exemple, par Hester et Miller et Miller et Wilbourne [11, 12]. En général, une bonne évidence des thérapies comportementales et aussi cognitives, de l’entraînement aux compétences sociales, de la prévention des rechutes, du “renforcement de la motivation” et de la thérapie de couple et de famille a été démontrée. D’autres éléments complémentaires du traitement de la dépendance à l’alcool sont des mesures qui contribuent à améliorer la gestion du stress ou à le minimiser, notamment des techniques de relaxation ainsi que des éléments thérapeutiques qui améliorent l’image de soi et renforcent les fonctions d’estime de soi.

Les stratégies de “réduction des risques” ont pris une grande importance dans le domaine de la dépendance en général et ont été étudiées au moins pour les buveurs problématiques non dépendants. L’abstinence, du moins à court terme, n’est pas à la portée de tous les patients alcooliques. Les concepts de réduction de la consommation d’alcool dans le cadre d’une approche ouverte aux objectifs sont tout à fait défendables et légitimes. L’élargissement de l’arsenal thérapeutique devrait également permettre de répondre à un plus grand nombre de patients.

Par exemple, Klingemann et al. montrent que la focalisation sur des objectifs thérapeutiques d’abstinence seule et l’acceptation du concept de “perte de contrôle” ne sont pas partagés par de nombreux patients [13].

Formes de thérapie individuelles

les thérapies comportementales et cognitives : Elles partent du principe que les comportements inadaptés, comme les comportements addictifs, peuvent être appris et en partie désappris. Les éléments importants sont ici l’enseignement de stratégies d’adaptation, l’entraînement aux compétences sociales, parfois aussi des procédures d’exposition, des stratégies de monnaie ou de récompense et la prévention des rechutes.

Les psychothérapies analytiques en profondeur : Elles sont moins bien documentées dans le cas de la dépendance à l’alcool. Ici, l’addiction est surtout perçue comme faisant partie d’un déficit de développement de la personnalité (déficit du moi avec manque de tolérance à la frustration et trouble du contrôle des affects) [2] :

- Sensibilité accrue à ses propres sentiments et à ceux des autres

- Amélioration de la tolérance à la frustration et du contrôle des affects

- Amélioration de l’estime de soi

- Modification des représentations d’objets par la correction de l’image parentale idéale

- L’addiction en tant que tentative d’adaptation accrue sur la base d’un développement de la personnalité primairement perturbé.

Prévention et gestion des rechutes : les éléments de prévention et de gestion des rechutes ont en revanche une plus grande importance. Les éléments de thérapie correspondants sont basés sur le modèle de rechute socio-cognitif de Marlatt et Gordon [14]. L’objectif est de sensibiliser le malade alcoolique à la gestion des situations critiques en matière de rechute, de lui transmettre des stratégies d’adaptation appropriées et de travailler avec lui sur la gestion des situations à haut risque. Il existe également des procédures pour développer l’autocontrôle et l’autogestion.

Les thérapies basées sur la pleine conscience : Les thérapies basées sur la pleine conscience ont pris de l’importance dans le domaine des addictions au cours des dernières années [15]. Des attitudes de vie orientales et des éléments de méditation de pleine conscience ont été intégrés ici dans des concepts thérapeutiques. Le malade alcoolique doit être incité à agir de manière active et autodéterminée [12]. Pour les pays germanophones, il existe un module de traitement basé sur la pleine conscience pour la prévention de la rechute avec un total de huit unités de thérapie [15].

Dans l’ensemble, il est tout à fait possible d’atteindre des taux d’abstinence de 40 à 50% lors de traitements psychothérapeutiques et sociothérapeutiques intensifs de malades alcooliques [1, 2].

Prévention pharmacothérapeutique des rechutes : malgré les efforts intenses de la recherche fondamentale, relativement peu de médicaments sont disponibles à ce jour sur le plan clinique [16]. L’acamprosate, une substance agissant principalement par l’intermédiaire des neurones glutamatergiques et sans autres effets psychotropes, a été testé dans une série d’études en double aveugle contrôlées par placebo sur une période de trois à six mois maximum. douze mois ont été examinés.

Une analyse Cochrane récente a montré, malgré une nette hétérogénéité des résultats, que les patients traités par l’acamprosate (2 g/d, soit 3×2 comprimés) présentaient un taux d’abstinence légèrement supérieur à celui des patients traités par placebo [5]. La tolérance était généralement bonne, mais la diarrhée était significativement plus fréquente dans le groupe acamprosate que dans le groupe placebo.

En revanche, la naltrexone, un antagoniste des opioïdes, a montré dans l’analyse Cochrane un effet sur la réduction de la consommation d’alcool plutôt que sur le taux d’abstinence [6]. La naltrexone orale 50 mg bloque le récepteur µ-opioïde pendant 24 heures, réduisant ainsi les effets euphorisants de l’alcool. Les effets secondaires étaient principalement des nausées et des effets gastro-intestinaux. Des variantes fonctionnellement pertinentes du récepteur µ-opioïde pourraient avoir une importance pour l’efficacité de la naltrexone [17].

Une autre méta-analyse intéressante de Maisel et al. [18] a répliqué les résultats de Rösner et al. [5, 6] en grande partie.

Une approche relativement nouvelle à plusieurs égards est représentée par un autre antagoniste opioïde appelé nalméfène, qui a récemment reçu l’autorisation de l’Agence européenne des médicaments à Londres (EMA) pour le traitement de la dépendance à l’alcool et qui est sur le point d’être introduit en Autriche. Le nalméfène (20 mg/j) est, comme la naltrexone, un antagoniste du récepteur opioïde µ, mais aussi un agoniste partiel du récepteur opioïde kappa, son mécanisme d’action est donc légèrement différent. Une série d’études a montré que le nalméfène permettait d’obtenir une réduction significative de la consommation d’alcool lorsqu’il était utilisé “tel quel”, c’est-à-dire lorsque le patient pouvait décider de prendre ou non le médicament [1, 19]. L’abstinence n’était pas un critère d’objectif final dans ces études pharmacologiques. Le nalméfène constituerait donc une nouvelle approche pharmacothérapeutique dans le traitement de la dépendance à l’alcool, dans le cadre d’une stratégie dite de “réduction des risques”.

L’approche du baclofène, un agoniste GABA-B utilisé en neurologie, est également intéressante. Selon un auto-rapport du médecin français Ameisen, récemment décédé, ce médicament est utilisé à des doses parfois très élevées comme substance anticraving. Les données disponibles à ce jour sont encore limitées, mais un certain nombre d’études à plus grande échelle sont en cours [1]. Il est intéressant de noter que de nombreux adeptes de cette thérapie se sont organisés en un forum Internet spécifique (alkohol-und-baclofen-forum.de).

Littérature :

- Soyka M : Mise à jour sur la dépendance à l’alcool. Brême, Allemagne : Unimed Verlag 2013.

- Soyka M, Küfner H : Alcoolisme – Abus et dépendance, 6e édition. Stuttgart : Thieme 2008.

- Kiefer F, Mann K : Evidence-based treatment of alcohol dependence. Neurologue 2007 ; 78 : 1321-1331.

- Geyer D, et al. : Ligne directrice de l’AWMF : Traitement post-aigu des troubles liés à l’alcool. Addiction 2006 ; 52 : 8-34.

- Rösner S, et al : Acamprosate for alcohol dependence. Cochrane Database Syst Rev 2010a ; 9 (CD004332).

- Rösner S, et al : Opioid antagonists for alcohol dependence. Cochrane Database Syst Rev 2010b ; 12 : CD001867.

- Miller WR, et al : Wat works ? A summary of alcohol treatment outcome research, in : Hester RK, Miller WR (éd.) : Handbook of alcoholism treatment approaches : effective alternatives, 3e éd. Boston : Allyn and Bacon 2003 ; 13-63.

- Finney JW, Moos RH : Entrer en traitement pour l’abus d’alcool : un modèle de stress et de coping. Addiction 1995 ; 90 : 1223-1240.

- Magill M, Ray LA : Cognitive-behavioral treatment with adult alcohol and illicit drug users : a meta-analysis of randomized controlled trails. J Stud Alcohol Drugs 2009 ; 70 : 516-527.

- Berglund M, et al : Treating Alcohol and Drug Abuse. Une revue basée sur les preuves. Weinheim : Wiley-VCH 2003.

- Miller WR, Wilbourne PL : Mesa Grande : une analyse méthodologique des parcours cliniques des traitements des troubles liés à l’alcool. Addiction 2002 ; 97 : 265-277.

- Hester RK, Miller WR : Approches du traitement de l’alcoolisme. Boston : Allyn&Bacon 1995 ; 148-159.

- Klingemann H, et al. : Épisodes de consommation d’alcool pendant le traitement axé sur l’abstinence chez les patients : double perspective des patients et des thérapeutes – une analyse qualitative. Alcohol Alcohol 2013 ; 48 : 322-328.

- Marallt GA, Gordon JR : Prévention des rechutes. New York : Guilford 1985.

- Bowen S, et al. : Prévention de la rechute basée sur la pleine conscience pour les personnes dépendantes à une substance. Le programme MBRP. Weinheim Basel : Beltz 2012.

- Spanagel R, Vengeliene V : New Pharmacological Treatment Strategies for Relapse Prevention. Curr Topics Behav Neurosci 2013 ; 13 : 583-609.

- Anton RF, et al : An evaluation of mu-opioid receptor (OPRM1) as a predictor of naltrexone response in the treatment of alcohol dependence : Results from the Combined Pharmactherapies and Behavioral Interventions for Alcohol Dependence (COMBINE) study. Arch Gen Psychiatry 2008 ; 65 : 135-144.

- Maisel NC, et al : Meta-analysis of naltrexone and acamprosate for treating alcohol use disorders : when are these medications most helpful ? Addiction 2012 ; 108 : 275-293.

- Mann K, et al : Extending the Treatment Options in Alcohol Dependence : A Randomized Controlled Study of As-Needed Nalmefene. Biol Psychiatry 2013 (in press).

- Mann K, Kiefer F : Evidence-based treatment of alcohol dependence. Neurologue 2007 ; 11 : 1321-1331.

- Brueck G, Mann K : Psychothérapie spécifique de l’alcoolisme : Manuel avec modules de traitement. Deutscher Ärzteverlag, Cologne 2006.

- Loeber S, Mann K : Développement d’une psychothérapie basée sur les preuves pour l’alcoolisme – un aperçu. Neurologue 2006 ; 5 : 558-566.

- Miller WR, Rollnick S : Entretien motivationnel. New York : Guilford Press 1991.

- Schmidt P, et al : Evidence-based guidelines in the hospital treatment of alcohol dependent patients : the guidelines program of the Deutsche Rentenversicherung Bund. Suchtmed 2007 ; 9 : 53-64.