Environ 80% des anémies sont des anémies par carence en fer. Outre la malnutrition ou la malabsorption, il peut y avoir un besoin accru en fer ou des pertes de fer dues à des hémorragies chroniques. Lorsqu’une thérapie orale à base de fer ne s’avère pas efficace, des préparations intraveineuses sont utilisées pour la substitution du fer. De nos jours, les complexes de fer sans dextrane sont préférés car ils présentent un faible risque de réaction anaphylactoïde.

L’anémie se caractérise par une diminution de la capacité de transport de l’oxygène dans le sang, ce qui compromet l’approvisionnement suffisant du corps en oxygène. Les symptômes typiques sont la fatigue, les vertiges, le manque de concentration et les nausées, a expliqué le PD Dr Peter Staib, médecin-chef de la clinique d’hématologie et d’oncologie de l’hôpital Saint-Antoine d’Eschweiler, près d’Aix-la-Chapelle [1]. Une anémie due à une carence en fer peut également entraîner des symptômes du système cardiovasculaire tels qu’une tachycardie compensatoire ou une dyspnée, et chez les patients atteints de coronaropathie** et présentant une anémie prononcée, une situation instable est une conséquence possible, a expliqué le conférencier [1].

** coronaropathie= maladie cardiaque coronarienne

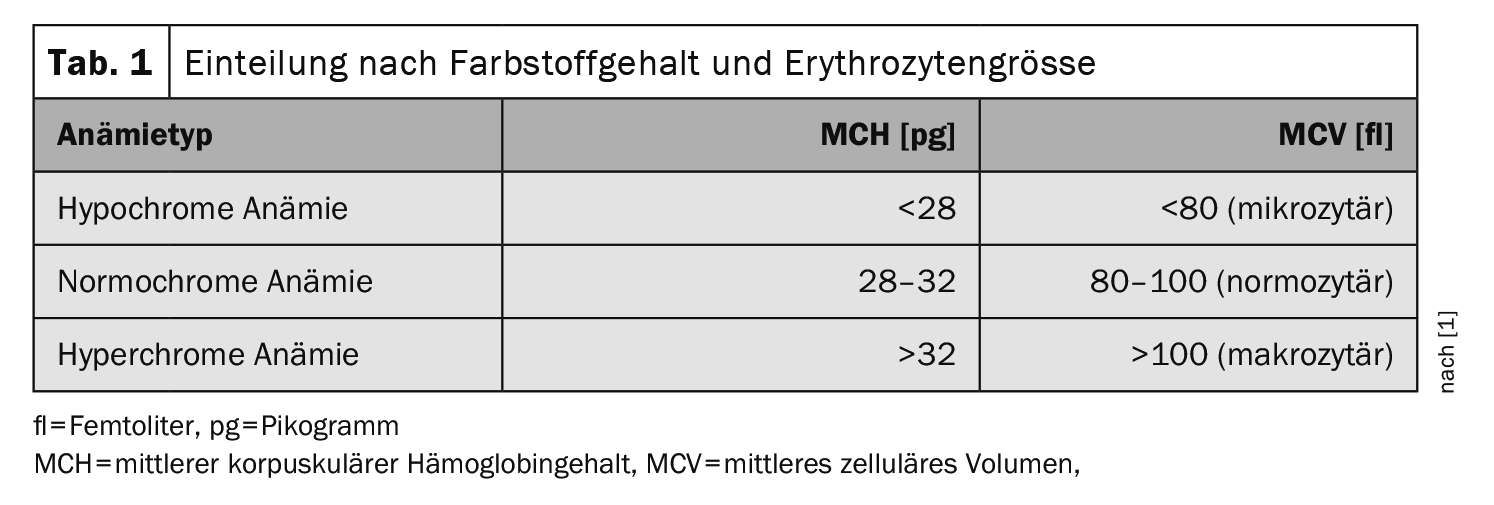

Les réticulocytes, la taille des érythrocytes, le taux de colorant érythrocytaire et les paramètres d’hémolyse permettent de classer les anémies en cinq groupes [1] :

- Anémie normochrome

- Anémie hypochrome

- Anémie hyperchromique

- Anémie hémolytique

- Anémie aiguë par saignement

La forme la plus courante d’anémie microcytaire hypochrome (tableau 1) est l’anémie ferriprive. Dans l’anémie microcytaire, l’organisme ne produit pas suffisamment d’hémoglobine (Hb), ce qui fait que les érythrocytes semblent plus petits que d’habitude. Contrairement à l’anémie microcytaire, l’anémie macrocytaire se caractérise par une quantité suffisante d’Hb, mais une diminution du nombre d’érythrocytes. Dans l’anémie normocytaire, la quantité de globules rouges et d’Hb est compatible, mais la quantité totale est insuffisante – comme dans l’anémie par hémorragie. Lorsque la concentration d’hémoglobine est inférieure à la norme (12 g/dl pour les femmes et 13 g/dl pour les hommes) en raison d’une carence en fer, il s’agit d’une anémie ferriprive [2,3].

Ferritine, MCV, CRP : des paramètres importants

Tout d’abord, un petit hémogramme comprenant les indices érythrocytaires et l’indice de production des réticulocytes (RPI) doit être réalisé, ainsi que, pour être complet, un hémogramme différentiel avec détermination de la CRP. Outre les paramètres d’hémolyse (bilirubine, LDH, haptoglobine, urobilinogène), il est essentiel de relever la ferritine, ainsi que le fer sérique et la saturation de la transferrine, le cas échéant. “L’anémie ferriprive est la plus fréquente et la plus importante des anémies”, a expliqué le Dr Staib [1]. Le stockage du fer s’effectue à l’aide de la ferritine (encadré). L’hémosidérine est également impliquée dans le stockage du fer. Ce complexe protéine-fer insoluble, composé d’environ 30% de fer, est un produit de dégradation de la ferritine qui peut être détecté au microscope dans les macrophages de la moelle osseuse, du foie et de la rate. Un panel diagnostique composé de la ferritine, du MCV et de la CRP permet dans la plupart des cas de diagnostiquer avec suffisamment de certitude une carence en fer à l’origine d’une anémie [3].

| La ferritine est un complexe hydrosoluble composé d’une enveloppe protéique externe (apoferritine) à l’intérieur de laquelle se trouve un noyau cristallin d’oxyhydroxyde de fer. L’apoferritine peut contenir jusqu’à 4500 molécules d’oxyhydroxyde de fer. La ferritine est présente dans toutes les cellules du corps ainsi que dans les fluides corporels. Sa concentration sérique est bien corrélée aux réserves de fer chez les personnes en bonne santé, 1 µg/l de ferritine correspondant à 10 mg de fer de réserve. |

| d’après [3] |

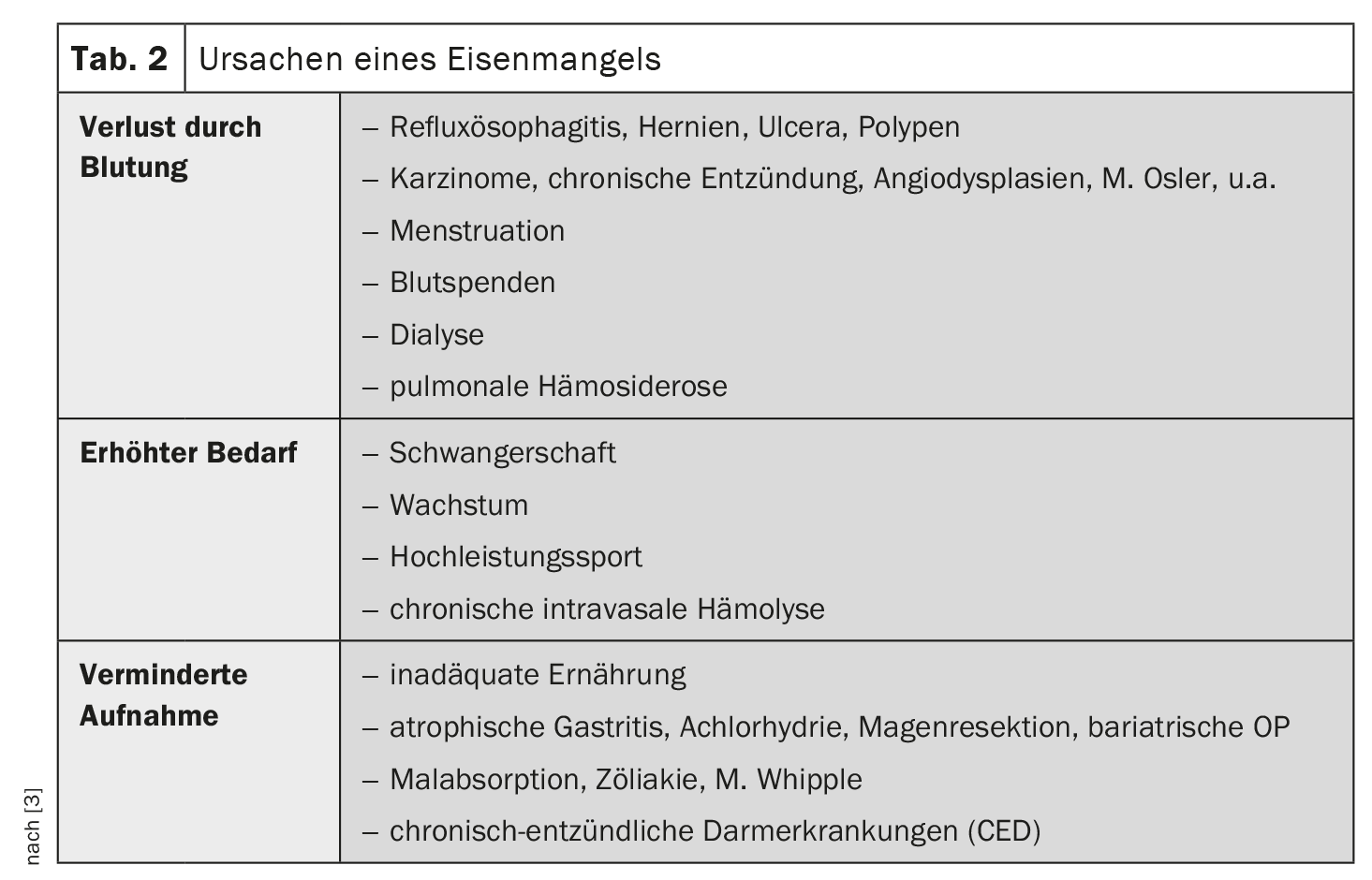

Clarifier les causes de la carence en fer

Dans la grande majorité des cas, la carence en fer résulte d’une perte ou d’une consommation accrue ; les troubles de l’absorption sont rares (tableau 2). En cas de détection d’une carence en fer, il convient d’exclure en premier lieu les maladies malignes et les maladies inflammatoires chroniques du tractus gastro-intestinal. Les étapes de clarification suivantes sont recommandées [3] :

- Anamnèse : alimentation, saignements, médicaments, dons de sang, infections, menstruations, opérations, selles, hémorroïdes

- Examen physique : inspection de la région anale, palpation de l’abdomen, examen rectal numérique

- Examens de laboratoire : recherche de sang occulte dans les selles

- Explorations fonctionnelles : Gastroscopie, coloscopie, échographie de l’abdomen,

- diagnostics avancés : IRM-sellink, endoscopie capsulaire, entéroscopie, bronchoscopie.

Pour le dépistage des hémorragies gastro-intestinales, le test de sang occulte est une méthode bien établie. Cependant, environ la moitié des patients atteints d’un cancer du côlon ont un test négatif. Il est donc conseillé de procéder à un examen endoscopique par gastroscopie et coloscopie afin de déterminer s’il s’agit d’une hémorragie gastro-intestinale chronique en l’absence d’autre cause évidente de carence en fer. En cas de détection de sang dans les selles, si l’estomac et le côlon sont normaux, il faut envisager une source de saignement dans l’intestin grêle, de sorte que les mesures diagnostiques doivent être élargies en conséquence.

Indication de la substitution en fer ?

Toute carence en fer ayant atteint le stade de l’érythropoïèse déficitaire en fer est une indication d’administration de fer. Dans la mesure du possible, le fer doit être substitué par voie orale. Toutefois, seuls 5 à 10 % de la dose sont absorbés, ce dont il faut tenir compte lors du calcul des besoins. De nombreuses préparations sont disponibles pour la substitution orale du fer, mais les préparations à base de fer bivalent doivent être privilégiées. Pour optimiser l’absorption du fer, une substitution un jour sur deux est discutée [4]. Il est recommandé de poursuivre un traitement ferrique oral pendant au moins trois mois après la correction de l’anémie, afin que les réserves de fer soient également suffisamment reconstituées. Si les préparations orales de fer ne sont pas tolérées, chez les patients présentant un trouble de l’absorption du fer ou si une médication orale est insuffisante ou non tolérée, il convient de procéder à une substitution par voie intraveineuse. Les réactions allergiques et anaphylactiques redoutées aux préparations intraveineuses à base de fer sont dues, du moins en partie, à leur teneur en hydrates de carbone, le dextran de haut poids moléculaire utilisé auparavant étant particulièrement problématique. Parmi les préparations à base de fer sans dextran disponibles aujourd’hui et pouvant être administrées par voie intraveineuse, on peut citer

- Complexe de gluconate ferrique

- Complexe d’hydroxyde de fer (III) et de saccharose

- Fer-carboxymaltose

- Fer(III)-Dérisomaltose

| Carence en fer en cas d’insuffisance cardiaque Chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque, la carence en fer est associée à un moins bon pronostic. Cela vaut aussi bien pour l’anémie ferriprive que pour la carence en fer préanémique, car dans les deux groupes de patients, une substitution en fer par du fer-carboxymaltose a entraîné une amélioration de la qualité de vie, des performances, de la classe NYHA ainsi qu’une réduction du risque d’hospitalisation [9]. Sur la base de ces études, les lignes directrices de l’ESC recommandent l’administration de fer-carboxymaltose aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque avec une ferritine <µg/l, ou avec une saturation de la transferrine <20%, afin d’améliorer les performances et la qualité de vie [10]. |

Les nouvelles formulations de fer, telles que le fer-carboxymaltose et le fer-(III)-dérisomaltose, prennent de plus en plus d’importance en Europe. Grâce à leur grande stabilité, elles permettent d’administrer des doses individuelles beaucoup plus importantes, ce qui permet généralement de corriger la carence en fer en une seule séance. Ces nouvelles formulations présentent également un profil de sécurité élevé [5–8]. En cas d’administration intraveineuse trop rapide, toutes les préparations à base de fer peuvent surcharger la capacité de liaison de la transferrine et provoquer une symptomatologie de flush en raison du fer libre non lié. Cet effet secondaire peut être évité par une administration prolongée, de sorte que l’administration intraveineuse de fer doit de préférence être effectuée en perfusion courte. Par mesure de sécurité, il est conseillé de surveiller les patients pendant la perfusion et de prévoir une période de suivi de 30 minutes.

Congrès : réunion annuelle de la DGIM

Littérature :

- “Anémie – Que faire ?”, PD Dr. med. Peter Staib, 130. Congrès de la Société allemande de médecine interne (DGIM), 13.04.2024.

- “Carence en fer”, Guideline, www.medix.ch/wissen/guidelines/eisenmangel,(dernière consultation 07.06.2024)

- Hastka J, Metzgeroth G, Gattermann N : Carence en fer et anémie ferriprive, ligne directrice Onkopedia, juillet 2022. www.onkopedia.com,(dernière consultation 07.06.2024)

- Nielsen OH, Coskun M, Weiss G : Traitement de substitution du fer : avons-nous besoin de nouvelles directives ? Curr Opin Gastroenterol 2016 ; 32 : 128-135.

- Auerbach M, et al : A prospective, multi-centre, randomized comparison of iron isomaltoside 1000 versus iron sucrose in patients with iron deficiency anemia ; the FERWON-IDA trial. Am J Hematol 2019 ; 94 : 1007-1014.

- Blumenstein I, et al. : Nouvelles formulations de fer intraveineux : une revue de leur chimie et des aspects clés de la sécurité – hypersensibilité, hypophosphatémie, et sécurité cardiovasculaire. Expert Opin Drug Saf 2021 : 20 : 757-769.

- Bailie GR, Mason NA, Valaoras TG : Sécurité et tolérance du ferric carboxymaltose intraveineux chez les patients souffrant d’anémie ferriprive. Hemodial Int 2010 ; 14 : 47-54.

- Fortuny J, et al : Use of intravenous iron and risk of anaphylaxis : A multinational observational post-authorisation safety study in Europe. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2021 ; 30 : 1447-1457.

- Anker SD, et al : Ferric carboxymaltose chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque et de carence en fer. Engl J Med 2009 ; 361 : 2436-2448.

- McMurray JJ, et al. : ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 : The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Développé en collaboration avec la Heart Failure Association (HFA) de l’ESC. Eur J Heart Fail 2012 ; 14 : 803-869.

HAUSARZT PRAXIS 2024 ; 19(6) : 42-43 (publié le 26.6.24, ahead of print)

InFo ONKOLOGIE & HÉMATOLOGIE 2024 ; 12(3) : 32-33