La vague de prescriptions d’opioïdes aux États-Unis, mais aussi en Suisse, a des conséquences problématiques. Entre autres, les préparations peuvent être hautement addictives. Alors, à quoi ressemble aujourd’hui une utilisation responsable de ces médicaments très puissants ?

Si les opioïdes sont utilisés en situation de douleur aiguë, ils ont des effets secondaires tels que nausées, vomissements, sédation, dépression respiratoire, constipation, etc. A long terme, c’est-à-dire en cas de douleurs chroniques, ils sont en principe bien tolérés, mais ne sont une option thérapeutique que pour environ la moitié des patients et seulement à faibles doses. Cela en raison des effets secondaires possibles à long terme, tels que le développement d’une tolérance ou d’un hypogonadisme (particulièrement important chez les jeunes patients) et surtout – cela est devenu évident ces dernières années – des problèmes de dépendance en cas d’utilisation incorrecte.

Pour rappel, l’héroïne, dont on sait qu’elle est hautement addictive, est un opioïde fortement analgésique. Il n’est donc pas surprenant que d’autres opioïdes utilisés dans le domaine médical – en particulier lorsqu’ils ont une courte durée d’action et se fixent extrêmement rapidement sur les récepteurs – présentent également un fort potentiel de dépendance. En Amérique, c’est l’oxycodone qui était le plus dangereux, car il était très facile de le croquer (entre-temps, la société a modifié la structure du comprimé pour lui donner une forme de gel), ce qui entraînait un effet instantané. Il en va de même pour les gouttes d’opioïdes. L’effet est partiellement comparable à celui d’une injection (d’héroïne). Aux États-Unis, où de telles préparations ont été librement prescrites pendant des années, le problème est devenu de plus en plus évident : Les “oxys” étaient soudainement disponibles partout, écrasés et sniffés (“flush”), les consommateurs changeaient de médecins à volonté pour obtenir facilement des ordonnances, ou passaient même à l’héroïne (car elle est moins chère). Une fois qu’un dosage élevé était établi, l’addiction – motivée par l’absence de douleur, un effet de récompense extraordinaire et une sensation d’euphorie globale – était déjà tellement centrale qu’il n’était plus guère possible d’envisager une réduction de la dose ou un arrêt du traitement.

Et la Suisse ?

On pourrait maintenant penser que le problème est “fait maison” aux États-Unis. En fait, la Suisse n’est pas comparable à la situation américaine. Néanmoins, l’évolution rapide de la consommation d’opioïdes dans notre pays depuis les années 80 et 90 mérite d’être soulignée. La Suisse fait partie des dix pays où la consommation d’opioïdes est la plus élevée, un patient douloureux sur cinq sous traitement médicamenteux est traité avec un opioïde. A quoi est liée cette augmentation ?

L’extension des indications aux patients non atteints de tumeurs il y a 25 ans, ainsi que l’ancienne doctrine selon laquelle l’absence de douleur est un droit de l’homme ou un devoir du médecin (mot-clé : “hôpital sans douleur”) et que les opioïdes doivent être augmentés jusqu’à ce que la douleur soit traitée, y ont certainement contribué. On pensait que les opioïdes étaient largement inoffensifs, que les augmentations de doses ne posaient donc pas de problème et que le risque de dépendance, s’il existait, était minime. L’éducation des patients laissait à désirer, les opioïdes n’étaient pas des médicaments de “dernier recours”, mais étaient surpromus par l’industrie pharmaceutique auprès des médecins et de la population. Les patients souffrant de douleurs postopératoires sont sortis de l’hôpital avec des doses élevées, et après leur sortie, il n’y a pas eu de diminution, mais souvent une escalade de la dose. De plus, il n’existe pas de bonnes alternatives médicamenteuses non problématiques pour une utilisation à long terme.

Les conséquences de la thérapie opioïde à haute dose largement répandue étaient un risque accru de mortalité (confirmé aux États-Unis), une efficacité insuffisante, des préoccupations croissantes concernant les effets secondaires défavorables à long terme et l’impossibilité de réduire à nouveau la dose (patients non motivés ou déjà dépendants : “tout le reste ne sert à rien”). En outre, il manquait désormais le “niveau 4”, il n’y avait pas d’autre niveau d’escalade. Les patients ne prenaient plus depuis longtemps les analgésiques opioïdes (uniquement) pour soulager la douleur. Certains ne pouvaient même pas commencer la journée sans l’énergie et l’euphorie des médicaments.

Principes

Les signes avant-coureurs d’une dépendance aux opioïdes peuvent être

- Difficultés dans la vie privée ou professionnelle

- Manquements aux rendez-vous

- Prescriptions par différents médecins

- Perte de recettes

- Diminution de l’effet analgésique

- Comportement agressif (“Vous ne comprenez pas du tout ma douleur !”)

- Augmentation autonome de la dose

- Préférence pour les opioïdes à courte durée d’action

- Changement fréquent de médecin

- Test urinaire positif pour d’autres substances.

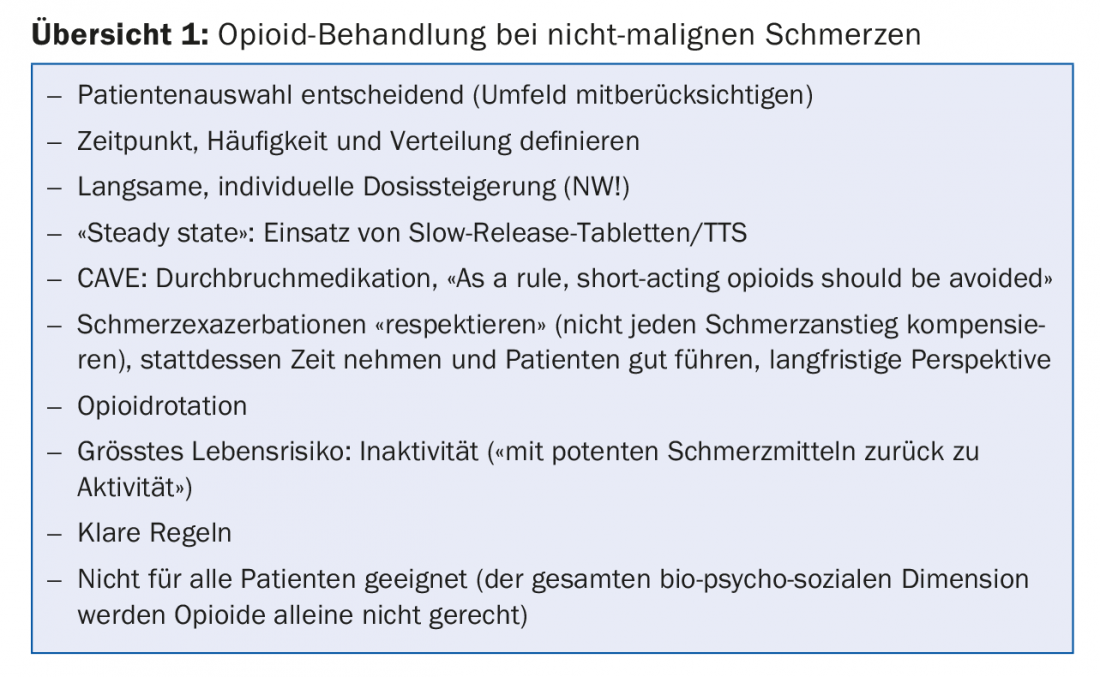

“Ne laissez donc pas cela se produire”, a prévenu l’orateur. “Soyez très prudent avec les formes à courte durée d’action ou parentérales (réservées aux patients atteints de tumeurs, mais extrêmement importantes ici). Il en va de même pour les comorbidités psychiatriques telles que les troubles de la personnalité borderline. Définissez des règles claires pour les patients présentant un risque de dépendance moyen à élevé, informez-les soigneusement, convenez d’une limite supérieure de dose et d’objectifs thérapeutiques. Surveillez ces derniers de manière cohérente, délivrez des quantités limitées d’ordonnance (et/ou une délivrance surveillée), privilégiez les formules présentant un potentiel de dépendance moindre et les opioïdes faibles par rapport aux opioïdes forts, faites une rotation des doses faibles. Un soutien psychologique parallèle peut être utile”. En fin de compte, l’objectif de la réduction de la douleur chez les patients non atteints de tumeurs est de ramener les personnes concernées à l’activité. Sinon, ils perdent des muscles, tombent et subissent toute une cascade de conséquences (comme des fractures, etc.). Aperçu 1 résume à nouveau les principes du traitement par opioïdes.

Il faut éviter les formes à courte durée d’action (de préférence les préparations à galénique retard), une délivrance ou une augmentation de dose “incontrôlée” ou “non critique” et, bien sûr, le développement d’une tolérance à long terme (aider à la rotation, à l’arrêt intermédiaire, etc.).

Intervention auprès de personnes déjà dépendantes

Il est très difficile d’effectuer une transition chez les patients qui présentent déjà des symptômes de dépendance aux opioïdes sur ordonnance. En cas de comportement de dépendance frappant, une réduction progressive de la dose peut être tentée, mais avec des taux de rechute élevés. Un traitement concomitant peut éventuellement s’avérer utile (par exemple, l’administration de clonidine). Une rotation des opioïdes et une substitution sont également envisageables. La buprénorphine, par exemple, à la dose de 16 mg, occupe 95% des récepteurs opioïdes et a un effet analgésique puissant (non autorisé pour le traitement de la douleur) ainsi qu’un “effet de plafond” sur la dépression respiratoire.

Enfin, il convient de mentionner que le traitement de la douleur palliative obéit à d’autres règles que celui de la douleur bénigne. Le tableau 1 présente une comparaison.

Source : VZI Symposium, 25 janvier 2018, Zurich

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2018 ; 13(2) : 34-36