Antécédents : M. Janine, 28 ans, sans antécédents familiaux ou personnels d’atopie, souffrait depuis plusieurs mois d’une toux persistante, surtout la nuit. Diverses tentatives de traitement par des antitussifs, sans ou avec codéine, des globules homéopathiques, la biorésonance, etc. sont restées sans succès. En raison de l’aggravation des symptômes et de la réapparition de sifflements et d’une légère gêne respiratoire , la patiente a décidé de consulter un pneumologue. Un test pulmonaire à la métacholine a révélé une légère hyperréactivité bronchique, le taux d’IgE était de 57 KU/l (fourchette normale) et un test phadiatop pour les allergènes d’inhalation était négatif. Un traitement par corticostéroïde inhalé (Symbicort® par Turbohaler) a été instauré avec succès, mais la patiente l’a interrompu d’elle-même en l’absence de symptômes pendant un séjour de deux semaines à la mer. De retour à la maison, la première forte crise d’asthme s’est produite pendant la nuit. Le médecin généraliste a alors prescrit à nouveau le Symbicort® et a ajouté un bronchospasmolytique (Ventolin®) à utiliser avant l’inhalation du Symbicort, ainsi qu’en cas d’urgence . Ce traitement, que la patiente n’a pas suivi régulièrement, ne l’a pas totalement libérée de ses symptômes : Elle a recommencé à tousser de manière persistante, en particulier la nuit. Entre-temps, elle avait un petit ami et lorsqu’elle passait des nuits chez lui, elle n’avait plus de douleurs. Elle a alors pensé à une allergie et m’a consulté pour un examen allergologique plus approfondi.

Bilan allergologique

Test de Prick pour l’atopie : tous négatifs ; taux sérique d’IgE dans la norme avec 85 kU/l, SX1 (test d’inhalation) négatif avec <0,35 kU/l.

La patiente n’avait pas d’animaux domestiques ni de plantes d’intérieur (Ficus benjamina), elle n’avait pas de passe-temps particulier et, selon elle, il n’y avait rien de particulier dans la chambre à coucher. Différents tests de scratch (scarification) effectués sur des échantillons de poussière provenant du sac à poussière, de l’oreiller, du matelas et de l’édredon ont montré une réaction immédiate très positive avec le matériau de remplissage de l’édredon. (Fig.1). La déclaration de l’étiquette indiquait que le coutil de la marque Mandarin contenait de la soie sauvage (tussah). (Fig.2). L’étiquette indiquait “Dormir de rêve”. Après avoir retiré la couverture, la patiente n’a plus ressenti de symptômes après deux jours sans médicaments.

Diagnostic

Asthme bronchique allergique en cas de sensibilisation monovalente à la soie sauvage.

A la recherche de l’allergène déclencheur dans les “couvertures en soie sauvage

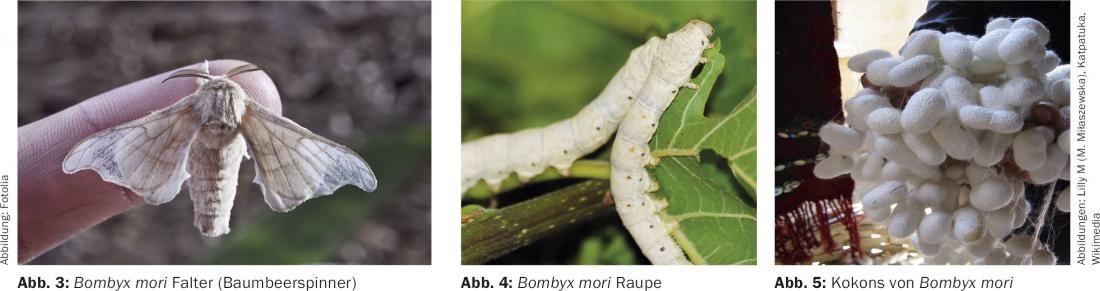

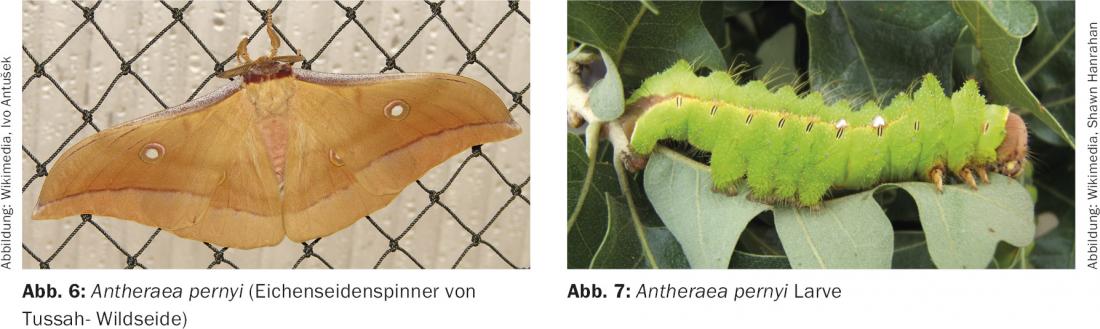

Outre la soie de mûrier, produite à partir des cocons du ver à soie, la larve du ver à soie Bombyx mori, qui se nourrit exclusivement de feuilles de mûrier, la soie de mûrier est également utilisée pour la confection de vêtements. (Fig. 3-5), la soie sauvage, également appelée soie tussah, est obtenue à partir de cocons de vers à soie vivant en liberté, notamment de vers à soie de chêne du genre Antheraea pernyi (Fig. 6-7). (Pour les termes de la nomenclature de la soie, voir ci-dessous).

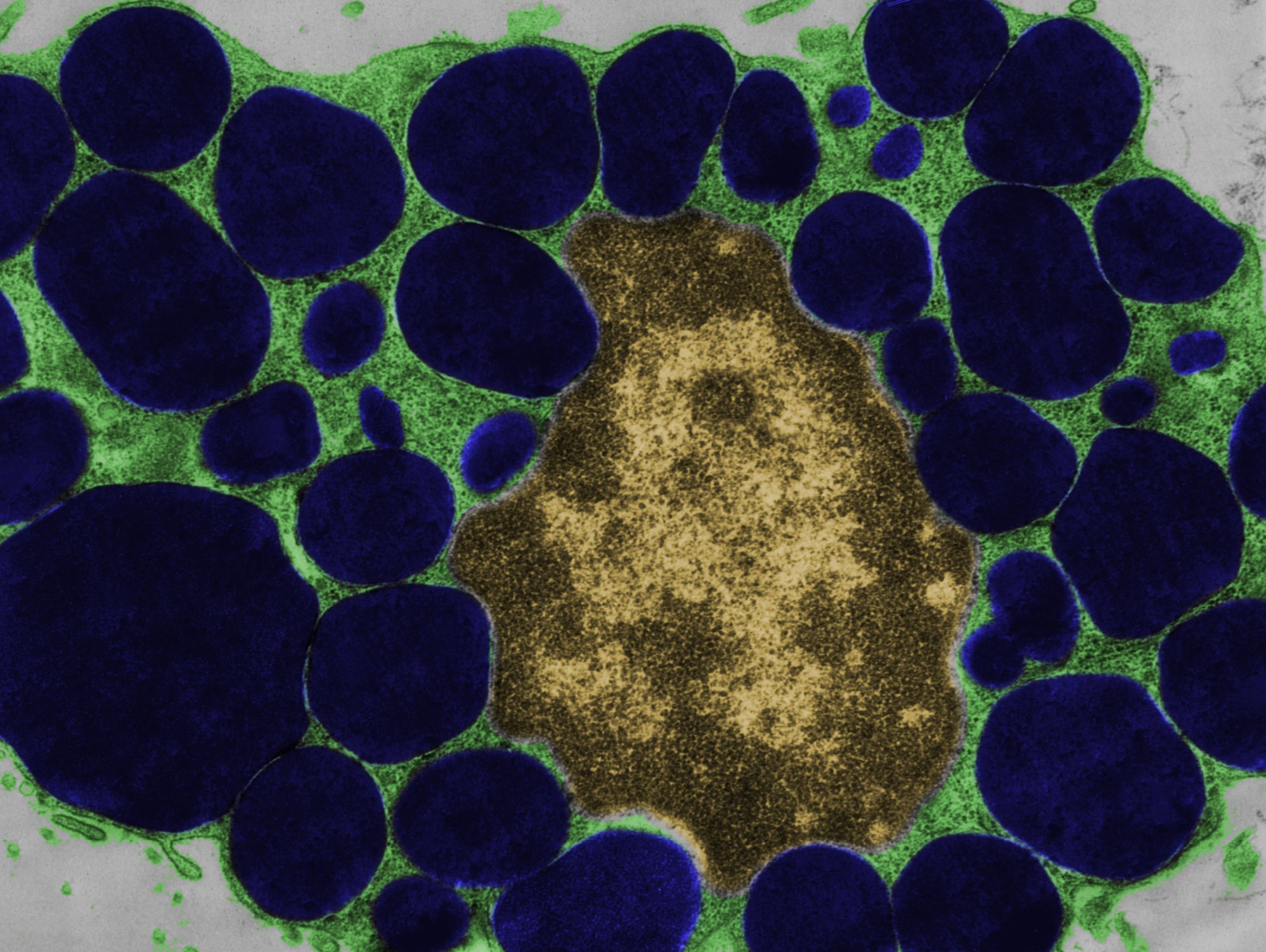

Depuis ce premier cas d’allergie à la soie sauvage diagnostiqué en 1979 dans l’unité d’allergologie, un asthme bronchique allergique aux couvertures en soie sauvage a été diagnostiqué chez 26 patients (19 femmes et 7 hommes, avec un âge de manifestation relativement élevé de 34 ans en moyenne) jusqu’en février 1982. (Voir l’encadré pour d’autres exemples de cas typiques). Notre première communication dans la Deutsche medizinische Wochenschrift [1] a suscité un grand intérêt parmi les médias et les fabricants de couvertures. Des cas similaires ont rapidement été constatés dans d’autres cantons suisses, en Allemagne et en Autriche. Le diagnostic était basé, comme dans le cas décrit ci-dessus, sur des tests de grattage positifs avec le contenu de la couette en soie sauvage de différents fabricants (Mandarin, Brinkhaus AG, Dorseide et Dorberna, Dorbena AG ; Patricia et Billerbeck) et, comme il est apparu dans des cas ultérieurs, sur un test intradermique positif avec l’extrait de soie de la société Hollister-Stier. Après que le nombre de patients soit passé à 50 (dont 21 sensibilisés de manière monovalente) à la fin de l’année 1982, des recherches ont été menées en collaboration avec le professeur S.G.O. Johannson, de l’Institut Karolinska de Stochkolm, en Suède, des recherches approfondies ont été menées pour identifier l’allergène responsable. Les contenus des lits de différentes manufactures ont été examinés morphologiquement au microscope, des extraits ont été préparés pour une détermination spécifique des IgE à partir de soies sauvages pures déclarées et de soies de Bombyx mori, de séricine, de la colle de soie de Bombyx mori, de cocons et de chrysalides [2]. Il s’est avéré que les produits déclarés “pure soie sauvage” étaient en fait des déchets de soie sauvage et contenaient jusqu’à 20% de déchets de soie de mûrier, et que certains ingrédients du lit étaient contaminés par un insecte du genre Anthrenus, qui a parasité les cocons pendant le transport vers les usines de soie [2]. Un disque RAST (k73, Pharmacia), couplé à l’extrait du contenu d’une couverture en soie sauvage, envoyé par nos soins à Stockholm, était donc disponible pour la première fois en 1985 pour le diagnostic in vitro. Le laboratoire d’allergologie et d’immunologie de Zurich a également produit un extrait de soie sauvage pour les prick-tests.

L'”allergie à la soie sauvage” est donc en partie une sensibilisation aux allergènes Bomby mori et Antheraea et en partie aux allergènes – Anthrenus.

L’histoire de la soie

Selon le site www.seidenwald.de/wissenswertes-ueber-seide/allergiepotential-von-wildseide.html, une légende chinoise raconte que la soie a été découverte en 2640 avant Jésus-Christ par Xi Ling Ji, l’épouse du troisième empereur chinois Huang Di (également connu sous le nom d’empereur jaune, qui a fait construire l’imposante cité des morts de Xi An), alors âgée de 14 ans. Xi Ling Ji était en train de boire une tasse de thé sous un mûrier dans les jardins du palais lorsqu’un cocon de soie est tombé de l’arbre dans sa tasse. Elle et ses dames de compagnie ont regardé avec étonnement le cocon commencer à se dissoudre, laissant un long fil fin. Xi Ling Ji fut enchantée par la beauté et la solidité de ce matériau, si bien qu’elle fit rassembler des milliers de cocons de soie et en tissa une cape pour l’empereur.

Voilà pour la légende. En fait, la soie est connue comme tissu pour les articles de luxe en Chine depuis 4000 à 5000 ans. À l’origine, seul l’empereur pouvait porter cette matière noble, puis les hauts fonctionnaires de la cour. Avec l’évolution des technologies de production, l’utilisation de la soie s’est répandue. La soie a parfois été utilisée comme monnaie d’échange en raison de sa grande valeur. A partir de 2000 avant J.-C. environ, la Chine a commencé à commercer la soie avec les pays occidentaux via la “Route de la soie”, mais les produits en soie étaient toujours des articles de luxe destinés aux personnes aisées. La diffusion du “savoir-faire” de la fabrication de la soie était alors interdite sous peine de mort – ce qui a permis de l’empêcher pendant plus de 2500 ans. On prétend qu’aux alentours de 550 après J.-C., deux moines auraient réussi à faire passer des cocons de soie dans leurs bâtons ambulants jusqu’à Constantinople/Byzance, qui fut alors le principal marché de la soie pendant des siècles. Il a toutefois fallu attendre 700 ans de plus (jusqu’au 13e siècle) pour que la technologie de la fabrication de la soie se répande plus à l’ouest. Vers 1400, de grandes plantations de mûriers ont été créées en Lombardie et au 15ème siècle, l’Italie était alors la première nation pour la production de soie, qui a connu son apogée au 19ème siècle. Plus tard, ce fut le tour de la France, qui a fortement développé ses capacités de production de soie au XVIIe siècle. Vers 1620, le quartier des tisseurs de soie de Londres a été fondé par des huguenots en fuite. Du 17ème au 19ème siècle, Krefeld était l’un des lieux de fabrication de la soie.

Depuis la Chine, l’élevage des vers à soie et la fabrication de la soie se sont répandus en Inde, en Corée et au Japon. Aujourd’hui encore, ces pays sont les plus importants producteurs de soie au monde, après la Chine et avec le Brésil et la Thaïlande.

Termes de nomenclature et de fabrication de la soie

Par soie naturelle, on entend à la fois la soie de mûrier et la soie sauvage (non-mulberry silks). Les différentes formes de production de cocons et leur traitement ultérieur sont les suivantes [3] :

- Le produit principal est la soie grège, la soie dévidée ou la soie grège. Il s’agit de la partie du fil du cocon qui peut être dévidée d’un seul tenant, d’une longueur d’environ 500 à 1000 mètres. Celui-ci se compose de deux éléments : la fibrinoïne, la soie proprement dite, et la séricine, le raphia de soie qui agit comme une colle et colle ensemble deux bavettes de fibrinoïne en les entourant d’une enveloppe protectrice. En règle générale, six à huit cocons sont dévidés simultanément (en parallèle) et réunis en un seul fil qui est ensuite enroulé sur des écheveaux pour être transformé en soie grège ou en fil ou en fil retors. La séricine, identifiée par Fuchs en 1955 comme le principal allergène de l’asthme chez les tisseurs de soie [4], offre une protection totale contre les frottements mécaniques inévitables dans la suite de la fabrication lors du bobinage, de l’ourdissage, du tissage et du tricotage, et qui ne sont donc éliminés qu’en fin de fabrication par décoction. Le produit principal devrait donc être exempt d’allergènes.

- Les sous-produits de la fabrication de la soie sont appelés déchets de soie (“silk waste”) dans le jargon technique. La soie floquée (du bombyx du mûrier Bombyx mori) désigne les fils extérieurs de l’ossature, filés de manière irrégulière, également appelés lit de poupée. La soie en flocons contient une proportion de séricine nettement supérieure à la moyenne, qui n’est pas totalement éliminée lors de la décoction dans une masse qui contient également d’autres déchets de soie.

Parmi les cocons dévidables, le début et la fin du fil de cocon donnent la plus grande partie des déchets de soie. Ils contiennent encore les chrysalides (nymphes), la séricine et une petite partie de fibres étrangères et autres impuretés. Les chrysalides sont éliminées en grande partie par nettoyage mécanique, la séricine et les autres impuretés par ébullition avec du savon et d’autres agents chimiques ou par putréfaction ou fermentation. Les cocons non dévidables ou ajourés sont les enveloppes de cocons laissées par le papillon qui émerge. Ils sont également nettoyés et ébouillantés.

- Les produits du peignage, la première opération de transformation des trois déchets de soie décrits ci-dessus sont les peignés et les blousses. Après plusieurs opérations (ouverture, peignage et étirage), on obtient des fils longs, les peignes. Il est ensuite filé en fils de mouton fins de haute qualité. Ils ne contiennent pratiquement plus d’impuretés, mais encore environ 3% de séricine pour réduire la charge électrostatique lors du traitement ultérieur. Les fibres courtes restantes, les blousses, sont utilisées pour la fabrication de fils de bourette et les plus courtes sont utilisées comme boutons de soie dans les filatures de cardage pour la fabrication de fils fantaisie et de fils décoratifs.

Ces produits de transformation sont en grande partie les mêmes pour la soie cultivée et la soie sauvage, et impliquent donc l’un ou l’autre type d’appellation identifiante et complémentaire, par exemple les fils de schappe en soie sauvage.

La soie de mûrier et la soie sauvage diffèrent par leur teneur en séricine et l’épaisseur de la fibre de fibrine. Celle-ci possède une section de fibre plus importante dans la soie sauvage, ce qui lui confère une meilleure élasticité structurelle. C’est pourquoi les déchets de soie sauvage sont utilisés de préférence pour le remplissage de couvertures, de duvets et de surmatelas (non-tissé).

L'”histoire de la soie sauvage” a continué – une veste en laine de mouton d’Écosse contenait également de la soie sauvage de Chine !

Après la première publication en 1982 [1], il semblait que l’industrie de la soie avait maîtrisé le problème des déchets de soie allergisants, car il était rare que de nouveaux cas soient observés au cours des deux années suivantes. Cependant, 15 nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le service d’allergologie en 1984 et 16 autres au cours du premier semestre 1985, de sorte qu’une publication de 1985 a fait état de 118 patients allergiques à la soie sauvage et des nouveaux progrès réalisés dans leur lutte [3]. Dans une autre publication de 1993, le nombre de cas diagnostiqués est même passé à 167, ce qui a permis d’attirer à nouveau l’attention sur ce problème [5].

Il semble que beaucoup de ces couvertures allergènes, bien que retirées du marché, étaient encore utilisées, certaines étant transmises par les personnes malades à d’autres personnes. Mais même les produits nouvellement disponibles n’étaient pas totalement exempts d’allergènes, malgré un nettoyage et un désencombrement améliorés [3].

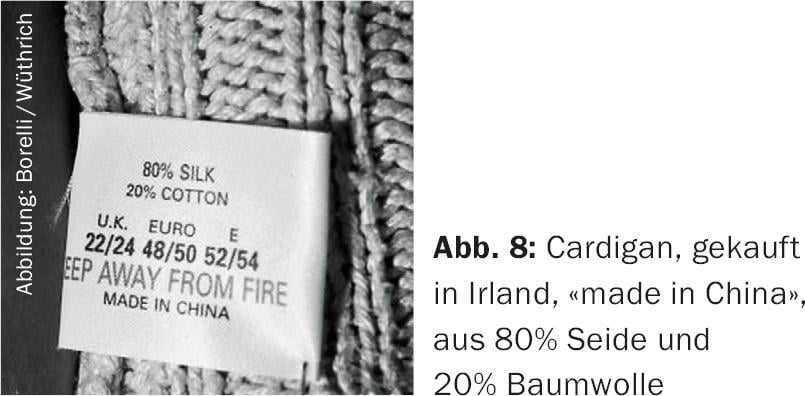

En 1999, le service d’allergologie a vu une patiente de 27 ans chez qui une allergie à la soie sauvage avait été diagnostiquée les années précédentes et qui n’avait plus d’asthme après le retrait de la couverture. Elle avait acheté ce qu’elle pensait être une veste en laine de mouton pendant ses vacances en Irlande [6]. Pendant le trajet en train de Cork à Limerick, elle a souffert de symptômes asthmatiques et, une fois de retour chez elle, surtout pendant la journée et avec une intensité croissante. L’enquête allergologique a confirmé la forte allergie à la soie sauvage déjà diagnostiquée auparavant (prick-test pour l’extrait de soie sauvage ++++, CAP-FEIA fortement positif pour la soie sauvage avec 17,7 kU/l, légèrement positif pour la soie avec 3,7 kU/l). L’interrogatoire ciblé a révélé que la patiente avait acheté un cardigan (gilet) lors d’une excursion à Cork, qui contenait de la laine de mouton. Elle est devenue sa veste préférée, qu’elle portait toujours, même à la maison. Peu à peu, les symptômes asthmatiques se sont multipliés. L’examen de l’étiquette (fig. 8) a révélé que le cardigan était “made in China” et qu’il était composé de 20% de soie et de 80% de coton. Un test cutané avec les fibres du cardigan légèrement mouillées dans l’eau a été très fortement positif. Après avoir abandonné le cardigan, les symptômes ont totalement disparu.

Manifestation inhabituelle et déclenchement d’une allergie à la soie

Des auteurs londoniens décrivent une patiente de 23 ans présentant des manifestations atopiques multiples et des sensibilisations polyvalentes qui, après avoir fait du shopping et essayé un chemisier en soie et une robe en soie, a développé une anaphylaxie avec urticaire généralisée, difficultés respiratoires, faiblesse et étourdissement, traitée sur place par les ambulanciers appelés sur place avec de l’adrénaline intramusculaire [7]. Elle avait mangé un en-cas avec des graines de tournesol deux heures auparavant et elle pensait que ces graines étaient allergènes. Quelques mois plus tard, une urticaire généralisée est réapparue en portant une robe en soie à la maison.

Les investigations allergologiques ont confirmé par des tests cutanés et des sérologies la sensibilisation polyvalente, y compris aux graines de tournesol. Un test de provocation oral avec les mêmes s’est toutefois révélé négatif. Un prick-test avec le tissu de soie humidifié du chemisier était fortement positif (quadruplets de 22 mm de diamètre), un test CAP-IgE sur la soie était légèrement positif avec 1,0 kU/L, mais négatif avec la soie sauvage. Après l’application d’un morceau de soie mouillée sur l’avant-bras, une quenouille est apparue au bout de 15 minutes et s’est étendue sur plusieurs centimètres sur la zone de contact. Ces tests ont donc confirmé une allergie de contact de type immédiat à la soie. Comme les doubles brins de fibroïne sont encore maintenus ensemble par la séricine, les auteurs supposent que le mouillage du morceau de soie ou la transpiration lors du port du vêtement libère la protéine allergène hydrosoluble. Entre-temps, un allergène majeur du Bombyx mori, une arginine kinase d’un poids moléculaire de 42 000, a été identifié comme Bomb b 1 [8].

Dans la cuisine asiatique, la chrysalide de Bombyx mori est considérée comme un mets délicat en raison de sa teneur élevée en protéines. Un touriste français ayant des antécédents de rhinite allergique a subi un choc anaphylactique en Chine après avoir mangé des chrysalides frites dans l’huile [9]. Les auteurs chinois ont pu décrire 13 cas de réactions allergiques suite à la consommation de poupées de mûrier et mentionnent que plus de 1000 cas de réactions allergiques se produisent chaque année en Chine ; 50 ont pu être recensés en raison d’un traitement dans les services d’urgence.

Commentaire

Les explications ci-dessus démontrent clairement ce qui suit :

Les déchets de soie sauvage, contaminés par de la séricine non bouillie et dégraissée et par d’autres allergènes protéiques provenant de papillons, chenilles et chrysalides, sont des allergènes agressifs et peuvent sensibiliser des personnes non atopiques, y compris des enfants. En outre, , il est clairement apparu que le test avec des échantillons de poussière autologue est souvent la seule possibilité, en plus d’une anamnèse subtile, d’identifier un allergène rare. Le dernier cas de la casuistique démontre en outre que, parfois, l’élimination du plafond ne suffisait pas à elle seule, mais qu’un assainissement étendu était nécessaire pour obtenir l’absence de symptômes. Ainsi, les rideaux de la chambre d’une autre patiente étaient contaminés par des allergènes de soie sauvage et ce n’est qu’en les faisant bouillir que les symptômes ont disparu.

Le port de vêtements en soie, surtout si l’on transpire en dessous, peut également provoquer des réactions allergiques avec la soie de mûrier.

Un déclenchement inhabituel d’une allergie sévère aux protéines de soie, qui peut également survenir chez les touristes à tendance atopique voyageant en Asie et mangeant des spécialités locales, est la consommation de poupées de mûrier, considérées comme un mets délicat.

Une nouvelle étude montre que l’asthme à la séricine est toujours un problème majeur chez les travailleurs de l’industrie de la soie : sur 120 travailleurs de l’industrie de la soie dans une ville du sud de l’Inde, 35,83% étaient sensibilisés à l’allergène de la soie, alors que seulement 11,11% d’un groupe de contrôle ne travaillant pas dans l’industrie de la soie mais vivant dans la même région étaient sensibilisés. [10] n’étaient pas sensibilisés.

Littérature :

- Häcki M, et al : un allergène d’inhalation agressif. Dtsch Med Wochenschr 1982 ; 107 : 166-9.

- Johansson SG, et al : Nightly asthma caused by allergens in silk-filled bed quilts : clinical and immunologic studies. J Allergy Clin Immunol. 1985 ; 75(4) : 452-9.

- Wüthrich B, et al. : L’asthme dit de la “soie sauvage” – une allergie d’inhalation toujours d’actualité. Suisse. Med. Wochenschr. 1985 ; 115 : 1387-93.

- Fuchs E : La soie comme allergène. Études sur la pathogenèse de l’asthme chez les tisseurs de soie. Allemand Médical. Revue hebdomadaire 1955 ; 80 : 36-9.

- Eng P, et al. : “Soie sauvage” – un autre allergène dans la chambre à coucher Suisse Rundschau Med (PRAXIS) 1994 ; 83 : 402-6.

- Borelli S, et al. : Un cardigan en soie induisant de l’asthme. Allergy 1999 ; 54 : 900-1.

- Makatsori M, et al : Silk contact anaphylaxis. Contact Dermatitis 2014 ; 71 : 314-5.

- Liu Z., et al. : Identification et caractérisation d’une arginine kinase comme allergène majeur à partir de larves de vers à soie (Bombyx mori). Int Arch Allergy Immunol 2009 ; 150 : 8-14.

- Ji KM, et al : Choc anaphylactique causé par la transmutation des pupes de vers blancs en Chine. Allergy 2008 ; 63 : 1407-8.

- Gowda G, et al. : Sensitization to silk allergen among workers of silk filatures in India : a comparative study. Asia Pac Allergy. 2016 ; 6(2) : 90-3. MCID : PMC4850340.

DERMATOLOGIE PRATIQUE 2016 ; 26(6) : 46-50

DERMATOLOGIE PRAXIS 2018 édition spéciale (numéro anniversaire), Prof. Brunello Wüthrich