Le traitement de la sclérose en plaques vise à réduire les poussées, à diminuer l’activité de la maladie et à ralentir l’évolution de la maladie et l’augmentation du handicap. Pour cela, il est possible de recourir à un traitement évolutif ou à long terme avec, par exemple, des médicaments immunomodulateurs ou immunosuppresseurs. Mais qu’est-ce qui est indiqué et quand ?

La sclérose en plaques (SEP) n’est pas une maladie comme les autres – c’est bien connu. En fait, il semble qu’il y ait une forte proportion de patients présentant une évolution bénigne. Une étude publiée l’année dernière a montré qu’après un suivi de 30 ans, 40% des personnes atteintes de RRMS avaient encore une capacité de marche complète (EDSS <3,5) [1]. L’étude est basée sur les données historiques de personnes atteintes du syndrome cliniquement isolé (SCI). 80 personnes sur 120 ont développé une SEP au cours de la période de suivi. Dans environ un tiers des cas, la SEP était secondairement progressive (SPMS) et toutes les personnes atteintes avaient des scores EDSS supérieurs à 3,5 à la fin. La SEP a entraîné un décès prématuré chez un cinquième des personnes atteintes. Comme aucun traitement immunomodulateur n’était disponible en dehors des essais au moment du recrutement, seuls 11 patients ont reçu un traitement modificateur de la maladie. Cela permet de conclure que toutes les SEP n’ont pas une évolution maligne et que des régimes de traitement légers ou une stratégie d’attente peuvent donc être justifiés. En outre, une étude de cohorte suédoise a observé que sous des traitements hautement actifs, le risque d’infection des patients atteints de SEP est plus élevé que celui de la population normale [2]. Cela est dû, entre autres, à l’apparition d’un déficit en immunoglobulines associé aux infections qui peuvent survenir sous traitement modificateur de la maladie.

Hit hard and early – la bonne stratégie ?

En revanche, une analyse des registres conclut qu’un traitement précoce et intensif peut davantage ralentir l’évolution des maladies de la SEP qu’une stratégie d’escalade [3]. L’étude a comparé un début précoce d’un traitement hautement actif ou une escalade vers un traitement plus actif jusqu’à deux ans après le diagnostic avec un début ou une escalade plus tardive entre quatre et six ans après le diagnostic. Il s’est avéré que le pronostic des patients atteints de SEP et ayant commencé tôt était meilleur d’environ un point EDSS après six à dix ans de traitement. De plus, les études qui ont évalué des substances très actives contre des substances moins actives montrent que l’immunothérapie est associée à un résultat nettement meilleur [4].

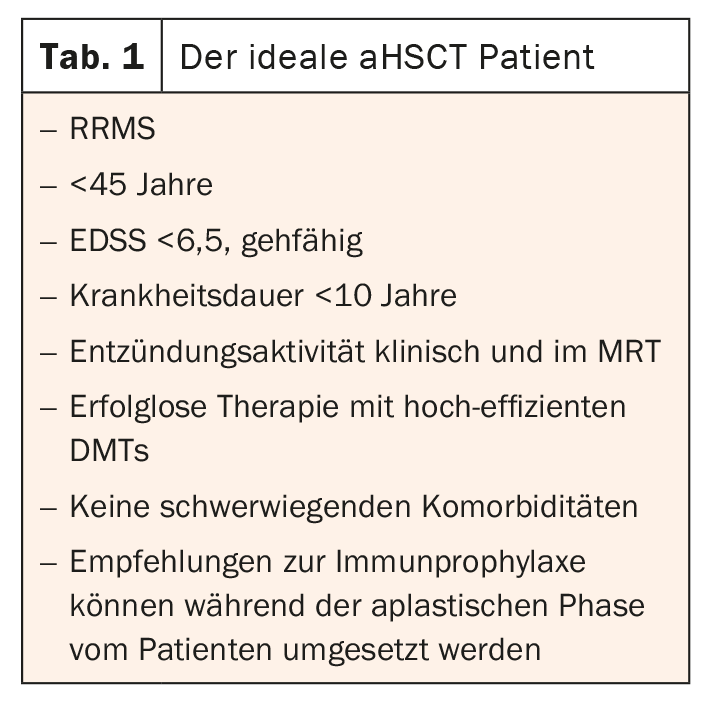

La transplantation de cellules souches autologues (aHSCT) est disponible en dernier recours. Cependant, tous les patients ne sont pas éligibles pour ces derniers. Dans ce cas, toutes les autres options doivent être épuisées au préalable et le patient doit être informé en détail (tableau 1) [5].

Des preuves en faveur d’un traitement très efficace de la SEP

Si l’on se base sur les taux élevés de NEDA et l’amélioration de l’EDSS, les preuves plaident clairement en faveur de l’utilisation d’options thérapeutiques très efficaces dès le début. Entre-temps, on a également acquis une meilleure compréhension des effets secondaires possibles, de sorte qu’ils peuvent être bien gérés. Néanmoins, l’accent doit être mis sur un diagnostic complet et les patients doivent être sélectionnés individuellement en fonction du profil bénéfice/risque.

Littérature :

- Chung KK, et al : A 30-Year Clinical and Magnetic Resonance Imaging Observational Study of Multiple Sclerosis and Clinically Isolated Syndromes. Ann Neurol 2020 ; 87(1) : 63-74.

- Luna G, et al : Infection Risks Among Patients With Multiple Sclerosis Treated With Fingolimod, Natalizumab, Rituximab, and Injectable Therapies. JAMA Neurol 2019 ; 77(2) : 184-191.

- He A, et al : Timing of high-efficacy therapy for multiple sclerosis : a retrospective observational cohort study. Lancet Neurol 2020 ; 19(4) : 307-316.

- Hauser SL, et al : Ofatumumab versus Teriflunomide dans la sclérose en plaques. N Engl J Med 2020 ; 383 : 546-557.

- Gavrillaki, et al : Transplantation de cellules hématopoïétiques autologues dans la sclérose en plaques : changement de paradigme à l’ère des nouveaux agents. Stem Cells Int 2019 ; 5840286.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2021 ; 19(3) : 28