Tous les patients qui consultent leur médecin pour un gonflement des grosses glandes salivaires ne souffrent pas, loin s’en faut, d’une inflammation virale ou bactérienne. La cause d’un gonflement peut également être un calcul salivaire. Celui-ci doit être détecté et diagnostiqué à un stade précoce afin que le patient puisse être orienté rapidement et de manière adéquate vers le traitement approprié. Le principal symptôme de la lithiase salivaire est toujours une augmentation du gonflement de la glande concernée et de la gêne lors des repas.

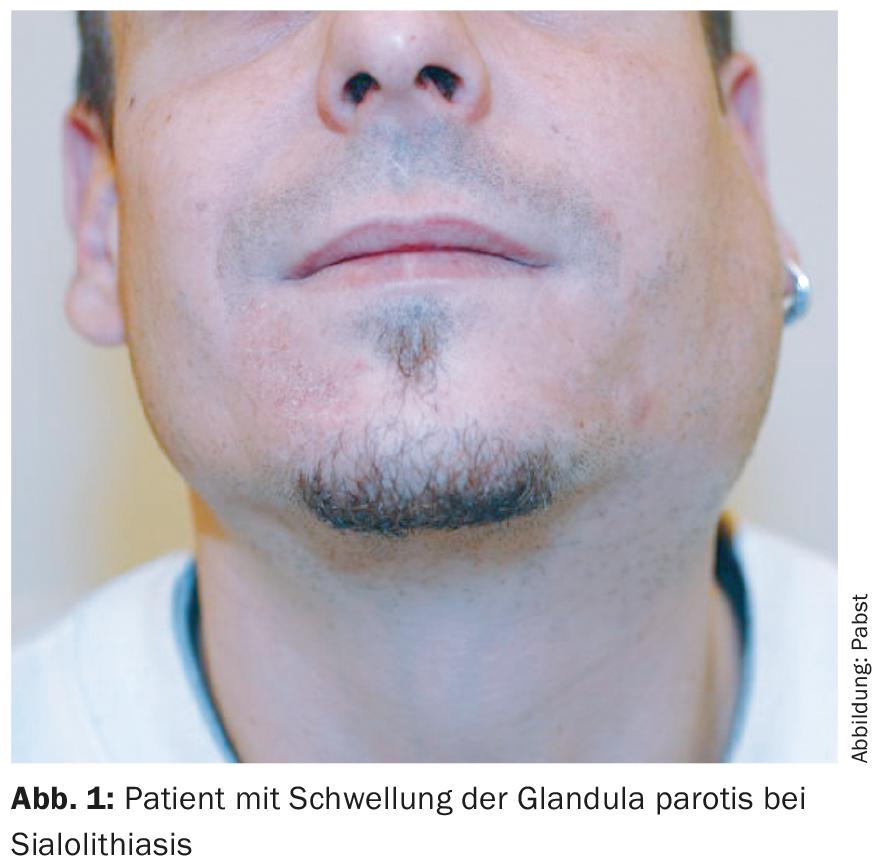

Les patients qui présentent un gonflement des grandes glandes salivaires viennent souvent au cabinet (Fig. 1). Dans de nombreux cas, une inflammation virale ou bactérienne est supposée être à l’origine du problème et un traitement antiphlogistique ou antibiotique est alors administré. Cependant, la cause réelle reste souvent obscure.

Les sténoses des canaux salivaires ou la sialolithiase ne sont souvent diagnostiquées qu’après plusieurs épisodes de gonflement des glandes salivaires peu clairs, et lorsque le gonflement des glandes salivaires ne dure que peu de temps, les déclarations du patient sont considérées comme douteusement crédibles, car le résultat n’est plus visible lors de la présentation au médecin. C’est pourquoi il est important de connaître le diagnostic et les symptômes des calculs salivaires afin d’orienter rapidement et de manière adéquate le patient vers le traitement approprié.

Que sont les calculs salivaires et comment se forment-ils ?

Les calculs salivaires sont la cause la plus fréquente d’une inflammation des glandes salivaires [3]. Les calculs de 2 mm à 2 cm sont composés de phosphate de calcium et de carbonate et se trouvent pour la plupart dans le hile glandulaire de la glande concernée. Dans 70% des cas, la glande submandibulaire est touchée, et dans environ 30% des cas, la glande parotide. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore exactement comment les calculs salivaires se forment. Cependant, on pense qu’il est possible qu’après une petite inflammation de la glande, de petites sténoses ou cavités se forment dans le système de canaux, dans lesquels les particules en suspension dans la salive se déposent. Cela expliquerait également pourquoi la glande submandibulaire est plus souvent touchée que la glande parotide, car le canal excréteur de la glande (le canal de Warthon) y est ascendant et la salive y est plus visqueuse.

On peut trouver des calculs salivaires chez environ 1 % de la population, mais ils passent généralement inaperçus jusqu’à l’apparition d’une gêne alimentaire. Une corrélation avec les calculs rénaux ou une origine liée à la consommation d’eau calcaire n’ont pas pu être prouvées à ce jour.

Anamnèse et examen clinique

Dans l’anamnèse, le patient indique un gonflement de la glande concernée qui apparaît rapidement et qui disparaît souvent de lui-même après quelques minutes ou quelques heures. Après l’obstruction d’un canal glandulaire par un calcul salivaire, il se produit un refoulement de la salive dans la glande. La glande concernée gonfle alors, surtout lors de la prise de nourriture ou de substances favorisant la salivation, et la douleur liée au gonflement de la glande s’intensifie, car la production de salive augmente. Si la congestion des glandes salivaires se prolonge, une surinfection bactérienne peut se produire, ce qui est extrêmement douloureux. D’autres complications telles que des abcès ou l’impossibilité de s’alimenter peuvent se développer par la suite. De la fièvre ou des rougeurs cutanées, voire des fistules après une infection enorale ou à travers la peau après un abcès, peuvent apparaître.

Les symptômes sont souvent confondus avec ceux de l’arthrose de la mâchoire ou des oreillons. La première étape de l’examen est réalisée par l’ORL au moyen d’un examen clinique. Lors de la palpation du plancher buccal ou de la joue, et selon l’emplacement et la taille du calcul, il est souvent possible de détecter le calcul par palpation bimanuelle. La caroncule de chaque canal excréteur permet d’évaluer s’il y a un blocage total sans salivation ou si des sécrétions épaissies, éventuellement purulentes, sont exprimées comme signe d’infection.

Diagnostic par imagerie

Les calculs submandibulaires sont plus souvent radio-opaques que les calculs parotidiens, car ils ont une teneur en calcium plus élevée. La détection de ces calculs peut être optimisée par des réglages intra-oraux par rapport aux réglages extra-oraux standardisés lors de la radiographie. Néanmoins, les concrétions sont souvent confondues avec des calcifications tissulaires ou des exostoses, surtout en radiologie conventionnelle. La tomodensitométrie permet de contourner certains de ces inconvénients, mais il va de soi que certains calculs ne sont pas radio-opaques.

La sialographie par RM, dans laquelle la salive peut être utilisée comme produit de contraste naturel grâce à un choix judicieux des paramètres d’examen, montre également, avec une bonne résolution, des concrétions multiples dans la glande ainsi que dans le canal excréteur. L’inconvénient de cette méthode est la faible disponibilité de cet examen très coûteux.

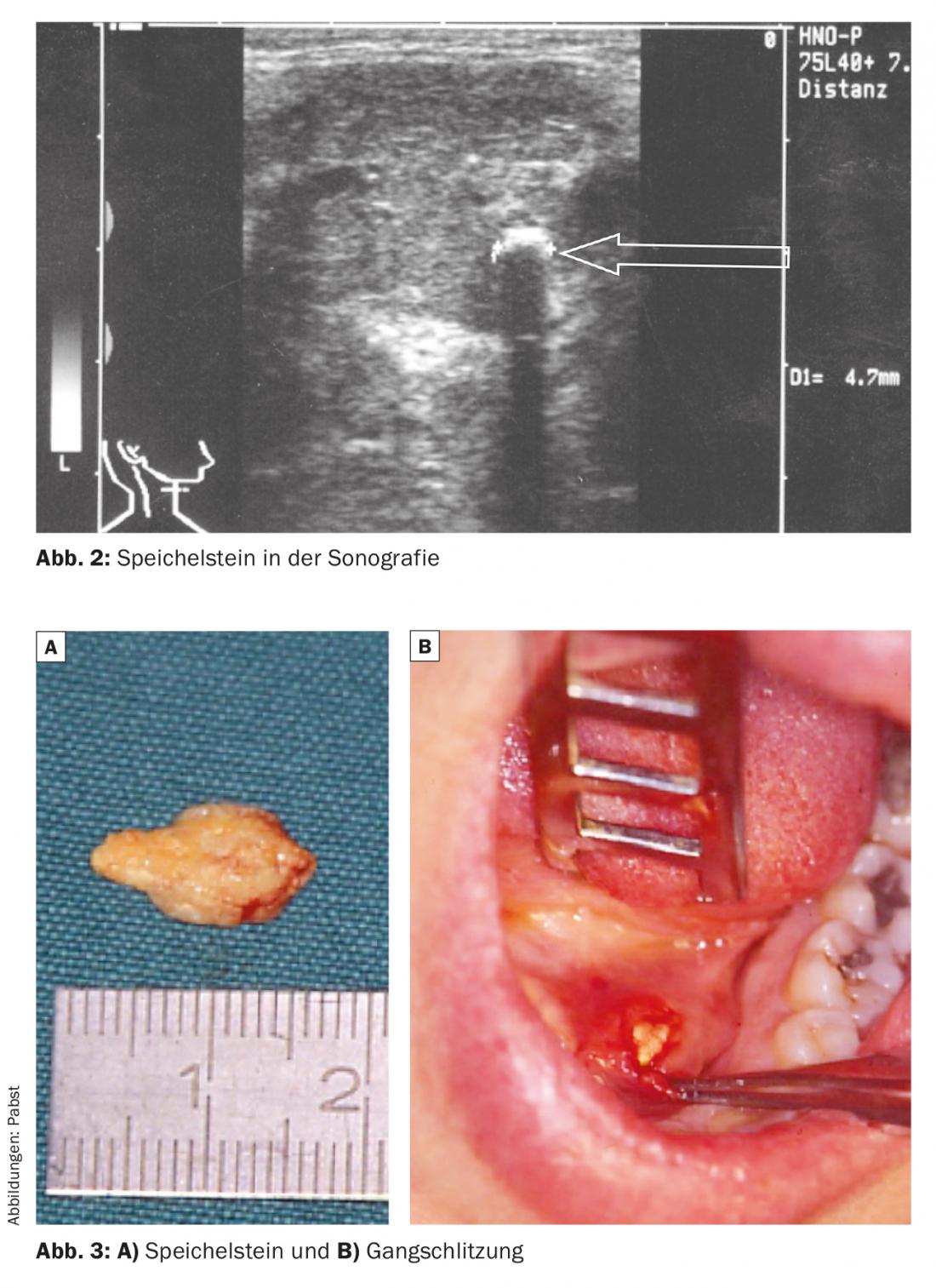

Pour la sialolithiase, l’échographie s’est avérée être la méthode de choix [2,3,5]. Il s’agit d’une méthode d’examen non invasive, facilement disponible, peu coûteuse et peu contraignante pour le patient. L’échographie requiert toutefois une certaine expérience de la part de l’examinateur et c’est là son principal inconvénient. En revanche, elle présente une grande sensibilité et permet une localisation topographique précise des calculs par rapport aux structures anatomiques voisines. Les concrétions de 1 à 2 mm sont généralement détectables indépendamment de la teneur en calcium grâce aux sondes à ultrasons de 7,5 à 13 MHz couramment utilisées aujourd’hui. De plus, une congestion du canal dorsal indique la sténose du système canalaire (Fig. 2).

Traitement conservateur des calculs salivaires

Si la congestion glandulaire est due à une obstruction du canal, un traitement antiphlogistique ainsi qu’un sialogoga et un massage glandulaire peuvent être administrés pendant deux à trois jours. Un sondage des voies salivaires permet parfois déjà de soulager la situation. Si le calcul se situe principalement dans le canal de Warthon, près de l’entrée, une incision du canal salivaire peut être réalisée comme traitement de première intention. (Fig. 3). Si les paramètres infectieux augmentent au bout de deux jours et que la gangrène persiste, il convient de commencer un traitement antibiotique, faute de quoi l’inflammation risque de se propager.

Traitement par ondes de choc, sialendoscopie ou ablation de la glande salivaire

Si la concrétion se trouve dans la zone du hile glandulaire ou dans la glande elle-même ou dans le système de canaux proximaux, trois formes de traitement peuvent être envisagées.

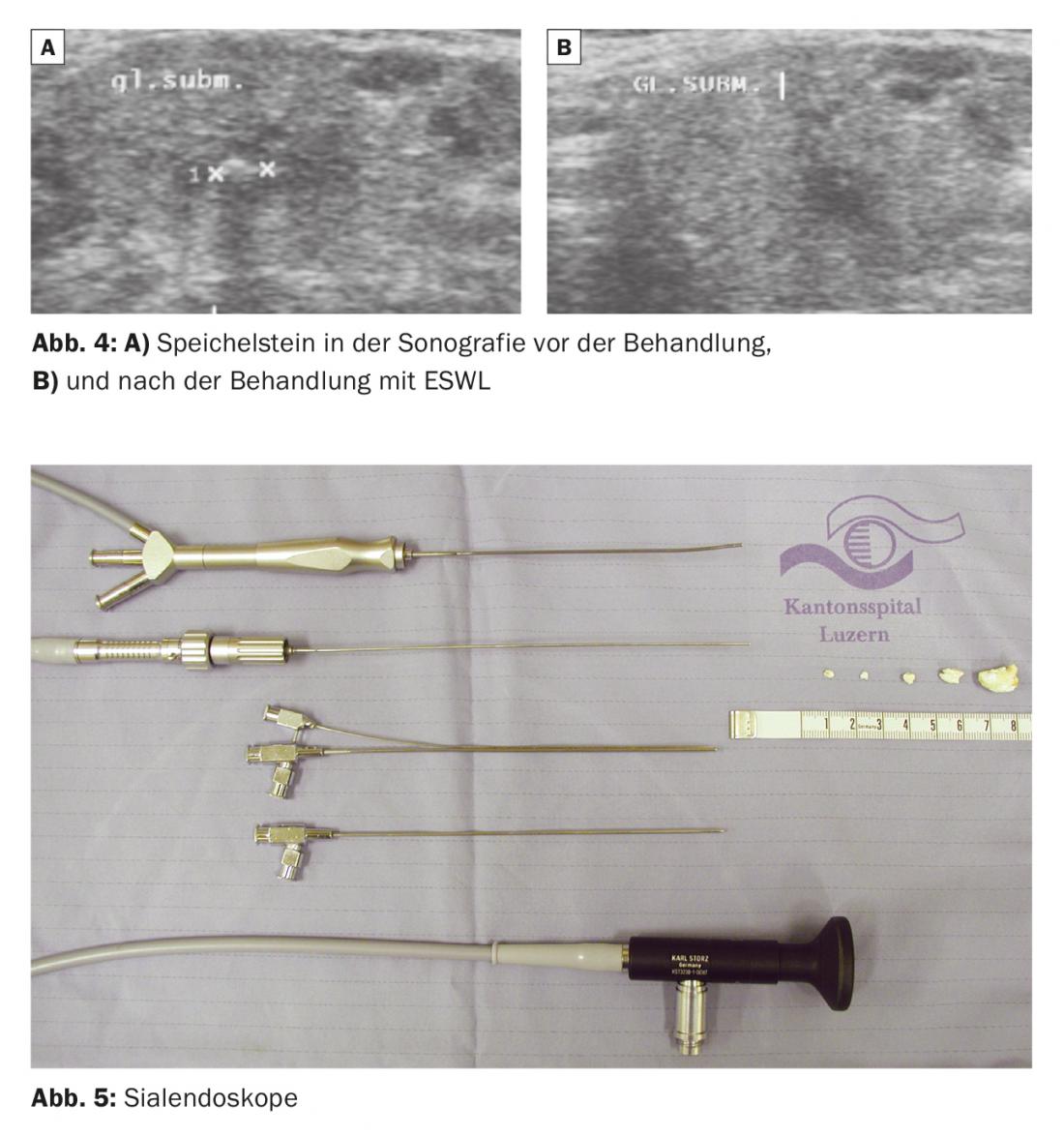

- Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (ESWL) : un traitement par ondes de choc est appliqué au patient sur les calculs diagnostiqués par échographie, de la même manière que pour les calculs rénaux [5]. Il s’agit d’une procédure douce, peu douloureuse et ambulatoire, qui est généralement effectuée trois fois par mois. L’ESWL ne doit être utilisée qu’au stade de l’absence d’inflammation. Le taux de réussite varie entre 60 et 70% en fonction de la taille, de la composition, de l’emplacement et de la glande salivaire (Fig. 4) [2]. Comme l’ESWL est une forme de thérapie non invasive, elle est préférée aux procédures chirurgicales dans la mesure du possible.

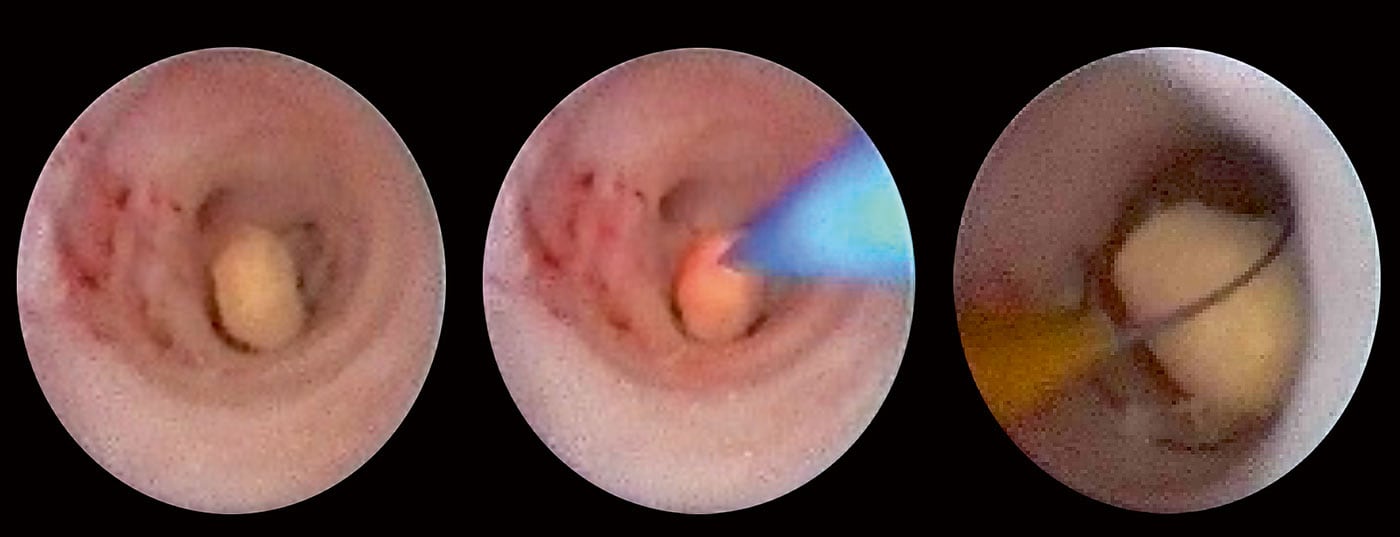

- Sialendoscopie (ablation endoscopique de calculs salivaires par voie transductrice) : Il s’agit d’une opération peu invasive, l’intervention étant réalisée par voie transductrice à l’aide d’un endoscope de 1 à 2 mm ( Fig. 5) [1–5]. Les calculs intra-glandulaires peuvent être fragmentés (par exemple au laser) et les fragments de calculs peuvent être retirés à l’aide de crochets, de petits paniers ou de petites pinces (Fig. 6). L’avantage de cette méthode chirurgicale est qu’il s’agit d’une procédure à faible risque, sans danger pour le nerf facial, et qui peut généralement être réalisée en ambulatoire. Le taux de réussite est d’environ 80%.

- Ablation des glandes salivaires : la glande submandibulaire ou des parties de la glande parotide peuvent être enlevées chirurgicalement. Il existe cependant un risque de lésion du nerf facial, qui varie de 7 à 17% selon les publications [5]. Heureusement, cette forme de thérapie peut être considérée comme une solution de dernier recours, qui ne doit aujourd’hui être mise en œuvre que dans de rares cas.

Conclusion pour la pratique

Il est tout d’abord important de connaître et de diagnostiquer un problème de calculs salivaires. Dans ce cas, le symptôme principal est toujours une augmentation du gonflement de la glande concernée et de la gêne lors des repas. En plus de l’anamnèse et de l’examen clinique, l’échographie est le meilleur moyen de poser le diagnostic. Après les approches thérapeutiques conservatrices par sialogoga et massage des glandes, le traitement chirurgical le plus simple pour les calculs proches de l’entrée reste toujours l’incision des canaux salivaires. L’ablation des glandes, avec ses risques non négligeables pour le nerf facial, a été supplantée sur le plan thérapeutique par des méthodes de traitement plus récentes et moins agressives, notamment la lithotripsie extracorporelle par ondes de choc et la sialendoscopie, qui peuvent être utilisées à des fins diagnostiques ou interventionnelles.

Reproduction avec l’aimable autorisation du magazine Dimensions

Littérature :

- Geisthoff U : Endoscopie salivaire. HNO 2008 ; 56 : 105-107.

- Zenk J, et al. : [The significance of extracorporeal shock wave lithotripsy in sialolithiasis therapy]. HNO 2013 ; 61 : 306-311.

- Koch M, Zenk J, Iro H : L’endoscopie salivaire dans le diagnostic et le traitement des maladies obstructives des glandes salivaires. HNO 2008 ; 56 : 139-144.

- Marchal F, Dulguerov P : Prise en charge de la sialolithiase : l’état de l’art. Arch Laryngo-Rhino-Otol Head Neck Surg 2003 ; 129 : 951-956.

- Pabst G, Reimers M : Lithotritie extracorporelle par ondes de choc (EWSL) et sialendoscopie. Le concept de traitement de Lucerne pour la sialolithiase. Forum Med Suisse 2004 : Suppl 16, 119-121.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2015 ; 10(6) : 26-30