Le nombre de patients atteints de cardiopathie cliniquement avancéel’insuffisance cardiaque est en augmentation dans le monde entier. Si les options thérapeutiques conventionnelles ont été épuisées, il convient d’évaluer si les critères pour une transplantation cardiaque sont remplis. Les systèmes d’assistance cardiaque artificielle (“cœurs artificiels”) permettent de combler le temps nécessaire à la transplantation cardiaque, mais ils sont de plus en plus utilisés comme solution définitive. Les cœurs artificiels totaux (“total artificial heart”, TAH) remplacent le cœur qui ne fonctionne plus ; dans le cas des pompes d’assistance ventriculaire (“ventricular assist device”, VAD), le cœur biologique qui ne fonctionne plus est laissé en place et une pompe soutient généralement le ventricule gauche. Avec les systèmes d’assistance cardiaque de la génération actuelle, plus de 80% des patients survivent la première année après l’implantation et 75% sont encore en vie après trois ans.

Le 9 septembre 1896, Ludwig Rehn (1849-1930) soigne pour la première fois de manière documentée une blessure par piqûre du ventricule droit avec trois sutures. Lors du 26e congrès de la Société allemande de chirurgie, il conclut sa présentation de cas par ces mots : “La faisabilité de la suture cardiaque ne devrait désormais plus être mise en doute”. Il espère que son cas incitera à poursuivre les travaux dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Cette déclaration doit être mise en relation avec une citation de Theodor Billroth (1829-1894) : “Le chirurgien qui tenterait jamais de suturer une plaie du cœur peut être certain de perdre à jamais le respect de ses collègues”. Les spécialistes doutent que Billroth ait réellement prononcé cette phrase, mais on ne peut l’exclure. En effet, les parallèles sont nombreux dans l’histoire de la médecine, lorsque des travaux de pionniers sont réalisés et que des collègues sont blâmés en raison de l’incompréhension ou même de la mauvaise volonté.

Des réactions tout à fait similaires ont accompagné le développement rapide de l’assistance circulatoire mécanique, dont on ne peut plus se passer aujourd’hui. Le 21. mars 1986, l’hebdomadaire “Die Zeit” a publié le paragraphe suivant sous le titre “Sensation mortelle – le jeu macabre du cœur artificiel” : “Mais en ce qui concerne les cœurs artificiels, le professeur devait savoir à quel point cette technique est jugée problématique par les spécialistes. Seuls deux patients ont survécu avec un cœur artificiel en Amérique. On rapporte que leur état est épouvantable et indigne d’un être humain. En admettant également que le chirurgien berlinois ait choisi un “cas désespéré” pour sa première, il aurait dû avoir à l’esprit que le droit protège la dignité humaine, même et surtout dans la mort”. Vingt ans plus tard, l’assistance circulatoire mécanique à long terme incarne une option thérapeutique qui est en partie équivalente à la transplantation cardiaque et même supérieure dans certaines situations.

De plus en plus de patients souffrant d’insuffisance cardiaque

On estime qu’environ 200 000 personnes vivent en Suisse avec une insuffisance cardiaque. 5%, soit environ 10 000 patients, sont à un stade cliniquement avancé avec une dyspnée correspondant à la classe fonctionnelle NYHA III à IV. Reflétant les progrès d’une prise en charge médicale réussie, la mortalité due aux maladies cardiovasculaires a diminué au cours des deux dernières décennies, tandis que l’incidence et la prévalence de l’insuffisance cardiaque ont augmenté de manière significative [1]. Le traitement de l’insuffisance cardiaque recommandé par les sociétés savantes suit un certain schéma par étapes. Lorsque les options thérapeutiques comprenant les médicaments, les stimulateurs cardiaques et les interventions chirurgicales conventionnelles ont été épuisées, il convient d’évaluer si les critères de réalisation d’une transplantation cardiaque (HTx) sont remplis [1].

Coeur artificiel total et pompe d’assistance cardiaque

En raison de l’écart historique et croissant entre le nombre de donneurs d’organes nécessaires et le nombre de patients sur les listes d’attente, des systèmes d’assistance cardiaque artificielle (“cœurs artificiels”) sont en cours de développement depuis plusieurs décennies. Ces derniers ont pour but, d’une part, de combler le temps nécessaire à une transplantation cardiaque salvatrice et, d’autre part, de faire en sorte que la dépendance aux cœurs de donneurs devienne à l’avenir de l’histoire ancienne grâce à des systèmes sophistiqués. En effet, plusieurs cœurs artificiels ont déjà été développés et d’autres sont en cours d’essais techniques.

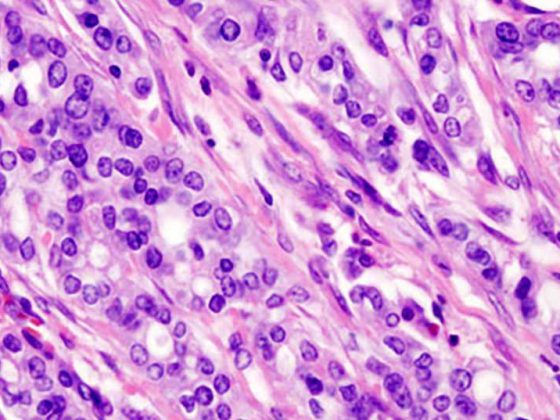

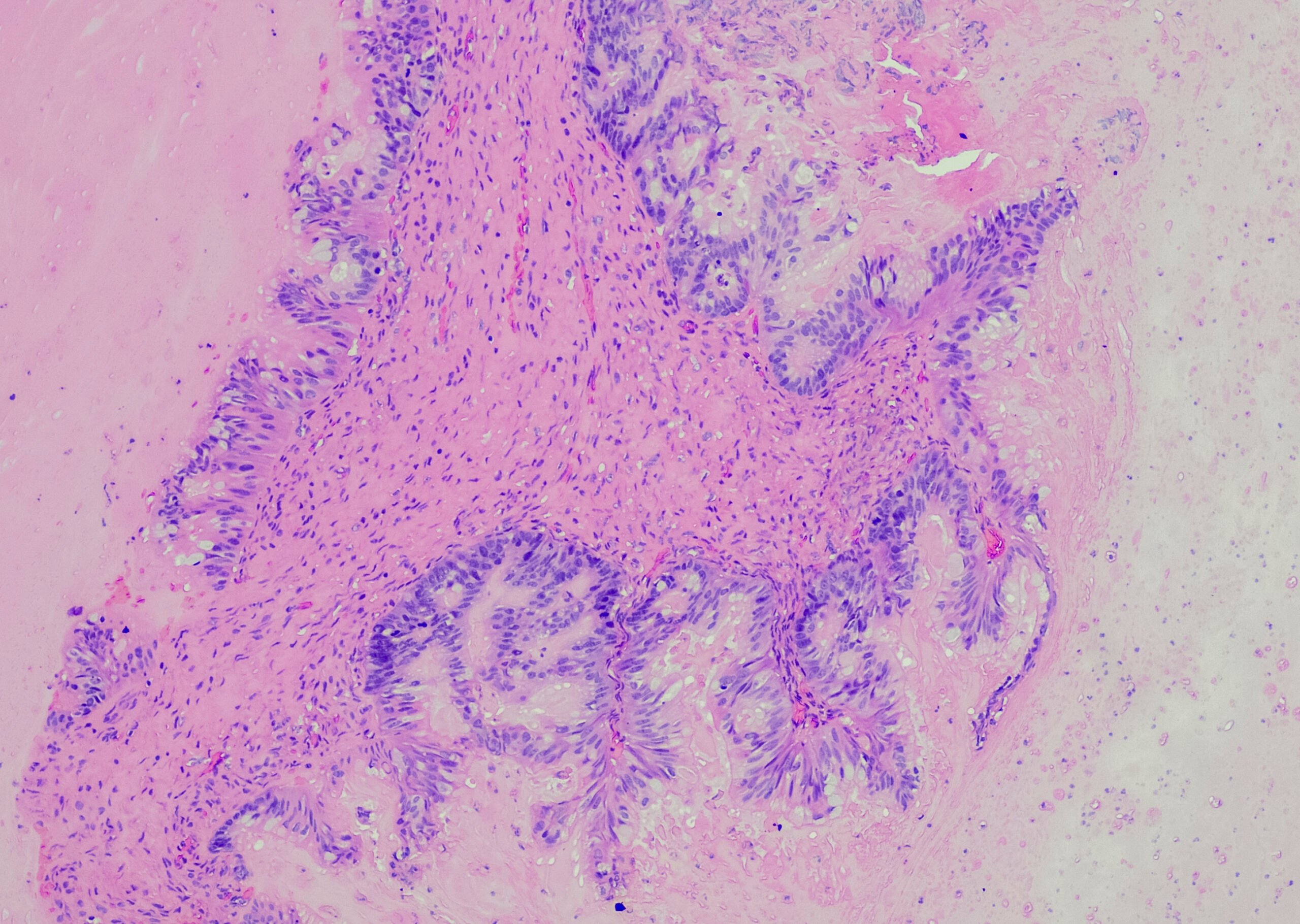

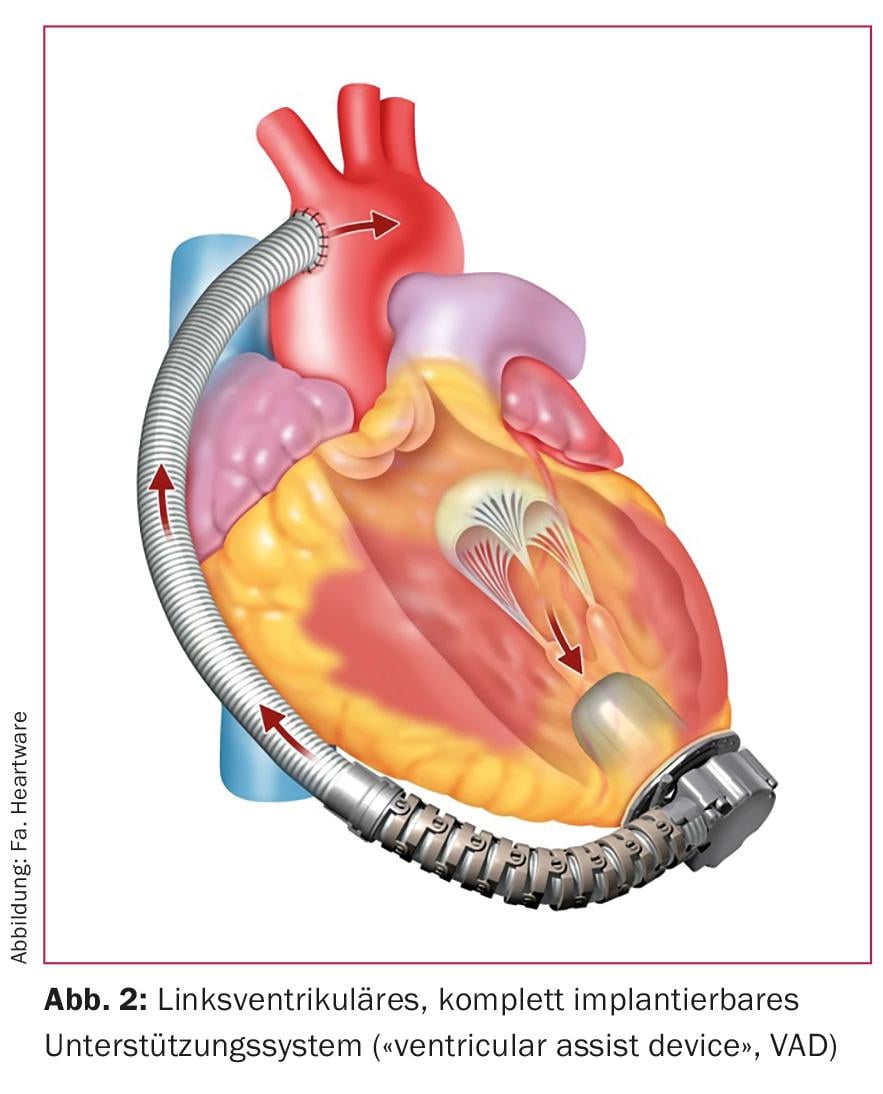

Dans les cœurs artificiels totaux, le cœur qui ne fonctionne plus est remplacé par deux pompes mécaniques reliées entre elles (Fig. 1). Celles-ci assurent la fonction des ventricules gauche et droit retirés (“total artificial heart”, TAH). Dans la pratique clinique quotidienne, les cœurs artificiels totaux sont aujourd’hui rarement utilisés. Les pompes d’assistance ventriculaire (VAD) sont utilisées en routine. Dans ces dispositifs, le cœur biologique qui ne fonctionne plus est laissé en place (Fig. 2). Une pompe assiste généralement le ventricule gauche. Le ventricule droit doit cependant être encore suffisamment fort pour cela. Il est important de faire la distinction entre le cœur artificiel total et la pompe d’assistance cardiaque, même si dans le langage courant, les deux concepts sont appelés “cœur artificiel”.

Jarvik-7 : le premier cœur artificiel permanent

Au début de l’histoire, il y a le cœur artificiel total. Peu après la première transplantation cardiaque, le chirurgien américain Denton Cooley procède à la première implantation d’un cœur artificiel au Texas Heart Institute de Houston, le 4 avril 1969. Le patient, âgé de 47 ans, a reçu un cœur artificiel conçu par Domingo Liotta, qui a été remplacé par un cœur naturel après 65 heures. Peu après la transplantation cardiaque, le patient est décédé des suites du rejet immunologique des tissus.

Le premier implant cardiaque permanent est le Jarvik-7 (Fig. 3) de Robert Jarvik, posé le 2 décembre 1982 par William DeVries à Barney Clark, dentiste à la retraite, au cours d’une opération de sept heures dans l’Utah. Clark a survécu 112 jours et a souffert de plusieurs thromboses avant de mourir. Le 25 novembre 1984, l’Américain William J. Schroeder s’est également fait implanter un Jarvik-7. Il a survécu 620 jours et est mort d’une attaque le 6 août 1986. Après diverses modifications, le cœur de Jarvik est aujourd’hui utilisé sous le nom de CardioWest, principalement aux États-Unis. À ce jour, plus de 1250 cœurs CardioWest ont été implantés. Le système se compose de deux chambres cardiaques artificielles mécaniques à commande pneumatique, séparables l’une de l’autre, et de deux valves mécaniques chacune. Le système a été approuvé par la FDA en 2004 en tant que premier et unique cœur artificiel temporaire (en attendant une transplantation) et en 2012 en tant que cœur artificiel permanent.

Du cœur artificiel à la VAD

En Europe, le chirurgien cardiaque Emil Bücherl a également travaillé sur un cœur artificiel à Berlin à partir des années 1960. Après des essais sur des animaux, la première implantation de ce système berlinois a eu lieu en 1986 chez un patient toutefois extrêmement malade – sans succès. Un an plus tard, un autre patient a pu être transplanté avec succès.

D’un point de vue technique, le “cœur artificiel Bücherl” était conçu de la même manière que le cœur artificiel CardioWest. Néanmoins, son développement n’a pas été poursuivi, car à Berlin, le concept de “cœur artificiel total” a été abandonné au profit d’une assistance cardiaque par VAD. Les pompes d’assistance, plus flexibles et plus petites, offriraient les mêmes, voire de meilleures, perspectives de réussite clinique. Selon les responsables, la possibilité d’une “sauvegarde biologique” par le cœur restant dans le corps serait également un avantage, ce qui est bien sûr exclu avec les cœurs artificiels totaux. De même, une récupération cardiaque serait toujours possible de cette manière.

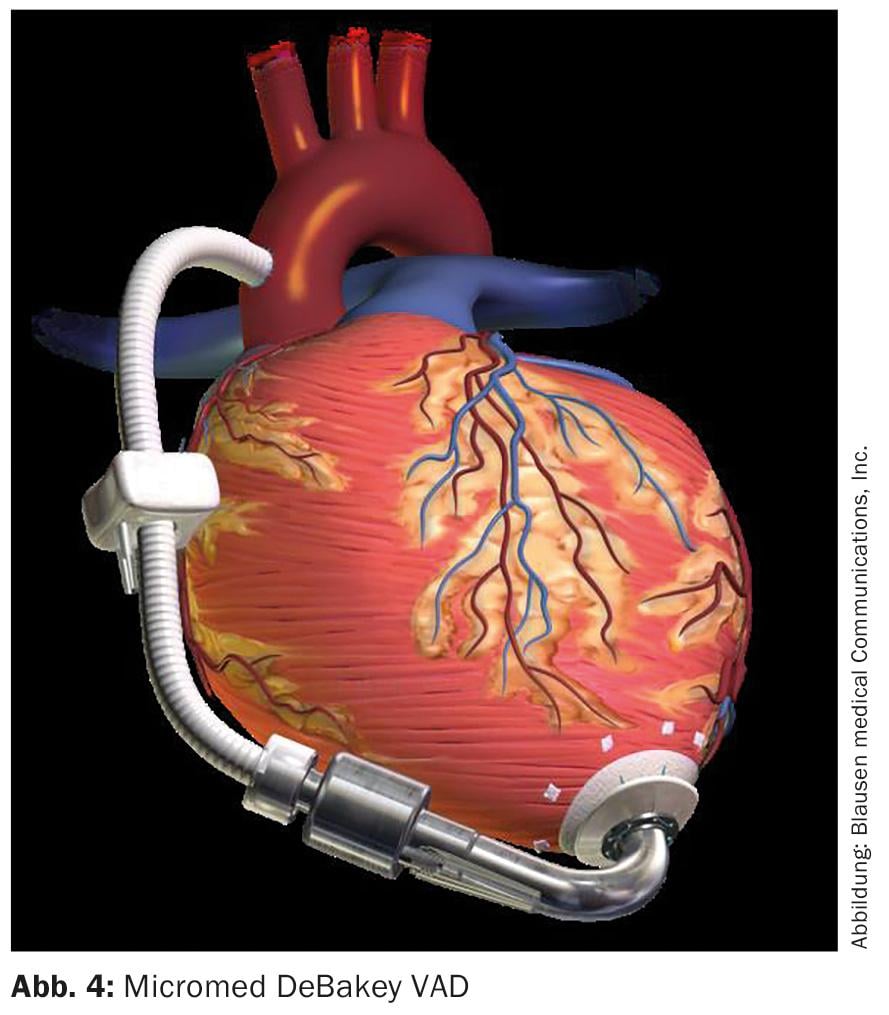

L’implantation, pour la première fois au monde, d’un système VAD axial non pulsatile au Deutsches Herzzentrum de Berlin le 13 novembre 1998 doit être considérée comme une percée dans l’assistance cardiaque mécanique moderne. Le “Micromed DeBakey VAD”, fruit d’une collaboration entre Michael DeBakey et la NASA (ill. 4), a ouvert la voie à un tout nouveau concept d’assistance cardiaque. Il a permis une réduction de la mortalité et de la morbidité qui semblait impossible auparavant, ainsi qu’une miniaturisation des systèmes. Ceux-ci pouvaient être connectés directement à la pointe du cœur du ventricule gauche et trouvaient leur place dans le péricarde en intrathoracique. Un câble transcutané permettait l’alimentation électrique et le contrôle via un appareil de contrôle portatif.

Le succès clinique s’est surtout reflété dans le retour à domicile à long terme des patients. Plusieurs systèmes VAD ont été approuvés pour la thérapie de destination, c’est-à-dire comme solution définitive pour le patient – par opposition à la thérapie bridge-to-transplant, qui est une mesure transitoire en attendant l’obtention d’un organe approprié.

Systèmes VAD modernes : entièrement implantables

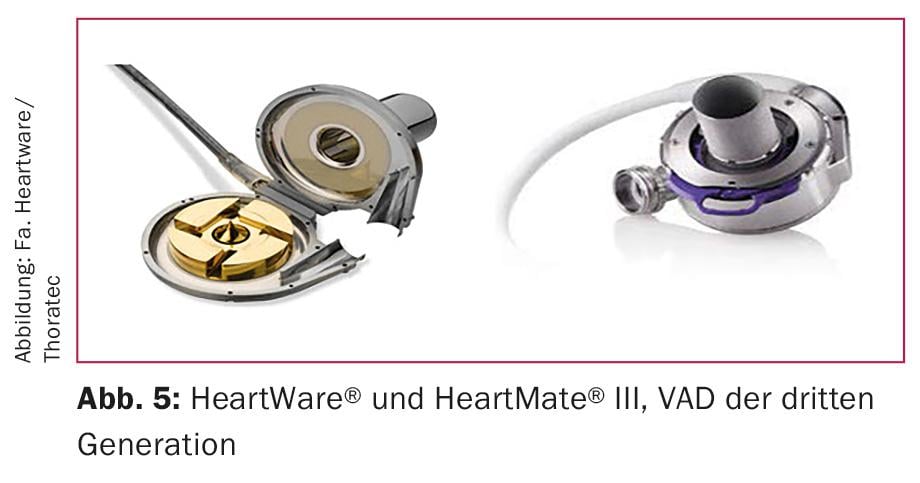

Le remplacement complet de la fonction cardiaque a été historiquement à l’origine des concepts de remplacement d’organes, mais les TAH n’ont pas pu s’imposer en raison de difficultés techniques. Les anciennes VAD étaient extracorporelles du seul fait de leur taille et présentaient donc un taux de complications plus élevé en raison de la présence de canules percutanées. La thérapie VAD dite de deuxième et troisième génération se fait exclusivement au moyen d’agrégats qui génèrent un flux continu (non pulsatile) et qui sont entièrement implantables, à l’exception du câble de commande.

Une autre étape a été la miniaturisation des systèmes. Les pompes centrifuges actuelles combinent des impulseurs à paliers électromagnétiques et hydrodynamiques et atteignent des débits allant jusqu’à 8-10 l/min, en fonction de la précharge et de la postcharge. Ces pompes peuvent également générer une certaine pulsatilité, qui est censée protéger des complications hémorragiques et des fuites valvulaires, en particulier lors de très longues périodes d’assistance. Les principaux représentants sont le système HeartWare® et, depuis peu, le Thoratec HeartMate® III (Fig. 5).

Chez la majorité des patients, la seule assistance de la fonction ventriculaire gauche (“left ventricular assist device”, LVAD) est suffisante. Cependant, en raison de la miniaturisation progressive des systèmes, l’implantabilité complète est désormais possible sans problème, même dans le cas d’une assistance biventriculaire.

Résultats des transplantations cardiaques

Si nous considérons l’épidémiologie, les temps d’attente sur les listes de transplantation et l’offre d’organes, nous voyons qu’à l’avenir, seul un groupe très restreint de personnes pourra recevoir une transplantation cardiaque. Étant donné que les résultats des transplantations souffriront de la proportion de patients en état de haute urgence, la question se pose de savoir dans quelle mesure la génération actuelle et future de systèmes de soutien concurrencera la transplantation dans les années à venir. Une survie à 1 an de plus de 80% des patients après une transplantation cardiaque est considérée comme l’objectif minimal à atteindre, qui a été constamment atteint ces dernières années dans les statistiques internationales [2]. Il convient de souligner que les statistiques des Etats-Unis – avec un grand pool de donneurs et des délais d’attente courts – ont une influence positive considérable sur les résultats. En revanche, si l’on considère les données allemandes, on constate une détérioration effrayante des résultats, avec moins de 80% de survivants la première année après la transplantation. Cette détérioration est due, d’une part, à la dégradation de l’état général des patients (proportion disproportionnée de patients en état de haute urgence) et, d’autre part, à l’augmentation en pourcentage de l’offre de cœurs de donneurs plus âgés, dont certains ne sont plus tout à fait intacts.

Les résultats des transplantations suisses se situent exactement à la limite “magique” de 80% et commencent donc également à être à la traîne par rapport à la comparaison internationale [3]. Nous devons nous demander comment et avec quoi nous pouvons arrêter cette tendance. Comment se comportent les patients équipés de cœurs artificiels modernes de troisième génération par rapport à la transplantation cardiaque ? Il est ici utile de mettre en lumière les résultats à long terme, mais aussi les résultats impressionnants à court terme.

VAD : taux de survie de plus de 80

Chez les patients porteurs de cœurs artificiels de première et de début de deuxième génération, le traumatisme chirurgical, y compris les complications hémorragiques, a entraîné une morbidité et une mortalité assez élevées. Des études récentes montrent que l’implantation ne pose désormais plus de problème, du moins pour les appareils de troisième génération. L’étude d’enregistrement du HeartMate® III, qui vient de s’achever, peut être citée à titre d’exemple : Sur 50 patients qui ont reçu ce cœur artificiel de dernière génération à titre de traitement de transition ou de destination, 92% ont survécu aux six premiers mois. Les possibilités d’implantation mini-invasives via une thoracotomie antérolatérale avec sternotomie partielle, qui peuvent réduire à l’extrême le traumatisme chirurgical, en sont en partie responsables.

Les résultats à 1, 3 et 5 ans avec des systèmes de deuxième génération plus récents et de début de troisième génération sont également prometteurs. Bien plus de 80% des patients sont en vie après un an, 75% après trois ans et 61% après cinq ans. Pour pouvoir parler de réelle compétitivité, c’est surtout sur la survie à long terme que les générations actuelles d’appareils devront se mesurer, car ces patients font naturellement partie des plus âgés et des plus malades, ne serait-ce que parce qu’ils ont été exclus de la transplantation cardiaque [5,6].

Nouveaux objectifs : meilleures batteries, fonctionnement sans fil

La dernière génération de cœurs artificiels a permis d’atteindre un niveau d’implantabilité difficilement égalable. Une miniaturisation plus poussée est prévue, mais elle est également critiquée. La génération actuelle (ill. 6) est certainement séduisante par sa petite taille. En raison de leur vitesse de rotation extrêmement élevée et de leur complexité technique, ces appareils présentent également un risque d’erreur plus important lors d’une utilisation à long terme – un domaine dans lequel on verra si la thérapie cardiaque artificielle moderne peut devenir une alternative à l’étalon-or de la transplantation cardiaque. Les améliorations à apporter concernent principalement le développement des batteries afin d’augmenter l’autonomie du patient et l’élimination du câble de propulsion, source importante d’infection. Dans ce contexte, la transmission de données et d’énergie sans fil est un objectif important.

Littérature :

- McMurray J, et al : ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. Eur Heart J 2012 ; 33 : 1787-1847.

- ISHLT Transplant Registry Quarterly Reports for Heart : Survival Rates for Transplants performed between April 1, 2010 and March 31, 2014, based on UNOS/ISHLT data as of March 27, 2015.

- Rapport annuel de l’étude de la cohorte suisse de transplantation (May 2008- Dec 2012), août 2013.

- Netuka I, et al : Fully Magnetically Levitated Left Ventricular Assist System for Treating Advanced HF : A Multicenter Study. Am Coll Cardiol 2015 Dec ; 66(23) : 2579-2589.

- Takeda K, et al : Long-term outcome of patients on continuous-flow left ventricular assist device support. J Thorac Cardiovasc Surg 2014 ; 148 : 1606-1614.

- Sabashnikov A, et al : Outcomes after implantation of 139 full-support continuous-flow left ventricular assist devices as a bridge to transplantation. Eur J Cardiothorac Surg 2014 ; 46 : e59-66.

CARDIOVASC 2016 ; 15(3) : 19-21