Les kystes cervicaux sont généralement unilatéraux et, dans de rares cas, bilatéraux. En particulier, si une tuméfaction cervicale persiste dans la région du cou pendant plus de 4 semaines, un examen complémentaire par imagerie (échographie, scanner ou IRM) est indiqué.

Ces derniers mois, de nombreux articles ont déjà été publiés sur le thème de la dysphagie, montrant la diversité des causes de cette symptomatologie et les mesures diagnostiques qui peuvent être nécessaires pour identifier la maladie sous-jacente. La casuistique présentée a également démontré les efforts qui sont parfois déployés et le fait que le résultat du diagnostic n’est pas toujours clair. En revanche, l’étude de cas d’aujourd’hui fait partie des modifications plus simples et plus sûres à diagnostiquer qui peuvent provoquer une dysphagie : le kyste cervical. Les kystes cervicaux sont des résidus des canaux branchiaux et sont donc des anomalies congénitales. Parmi les anomalies de la région cervicale, elles représentent environ 30% et sont asymptomatiques dans la plupart des cas, en fonction de leur taille et de leur localisation [1,2]. Ils peuvent être médiaux ou latéraux dans la région du cou et, dans 2-3% des cas, bilatéraux. Environ 20% des kystes du cou sont diagnostiqués dès l’enfance et l’adolescence lors de gonflements dans la région du cou, et entre 20 et 40 ans chez environ 75% des patients. La plupart des kystes du cou sont asymptomatiques. Cependant, des douleurs locales, une sensation de pression et de mâchonnement avec dysphagie peuvent également déterminer le tableau clinique. Des fistules sont possibles, principalement dans la fosse amygdalienne ou en direction caudale vers la cuticule, jusqu’en périclaviculaire. Les complications inflammatoires importantes sont plutôt rares, mais peuvent alors entraîner une symptomatologie grave, marquée par l’inflammation. En conséquence, il faut alors passer d’une position de contrôle à une thérapie mini-invasive ou microchirurgicale.

Les radiographies ne jouent aucun rôle dans le diagnostic des kystes cervicaux. Les kystes volumineux et superficiels peuvent certes provoquer une ombre à l’intérieur des tissus mous et, en particulier en projection a.p., une asymétrie dans la représentation du cou, mais une attribution diagnostique exacte n’est pas possible en raison du faible contraste des tissus mous de l’examen radiologique.

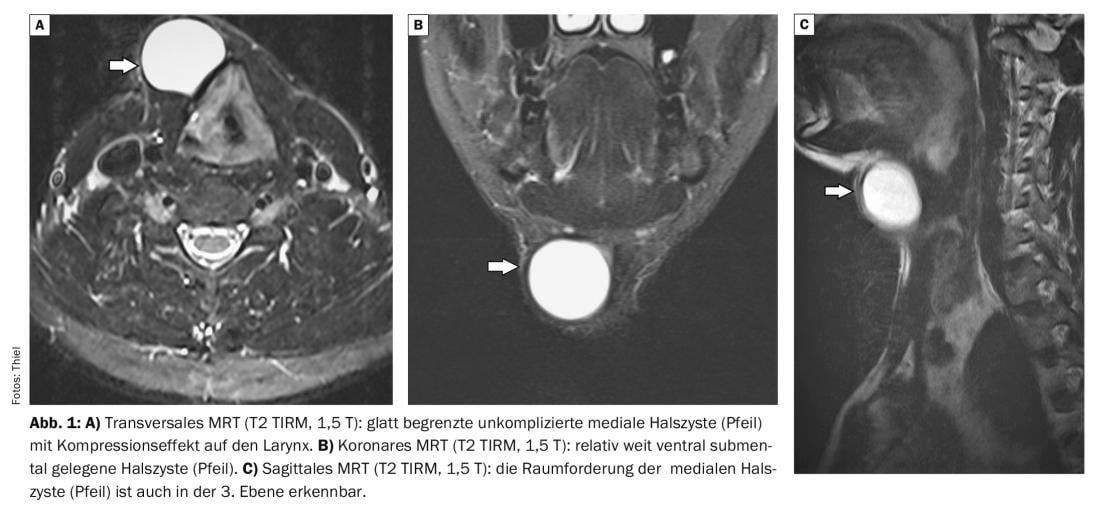

L’échographie permet notamment de bien détecter les kystes situés en surface [2].

Les examens tomodensitométriques peuvent délimiter les processus kystiques des parties molles du cou. Le kyste non compliqué est une structure équivalente à un liquide à bords lisses avec une capsule délicate [4]. En cas de suspicion de complication inflammatoire, l’application intraveineuse de produit de contraste permet de mettre en évidence l’épaississement de la paroi du kyste avec rehaussement, et la formation d’une fistule peut également être facilement mise en évidence par tomographie informatisée avec sondage de l’ouverture de la fistule et prise de contraste du canal fistuleux [3].

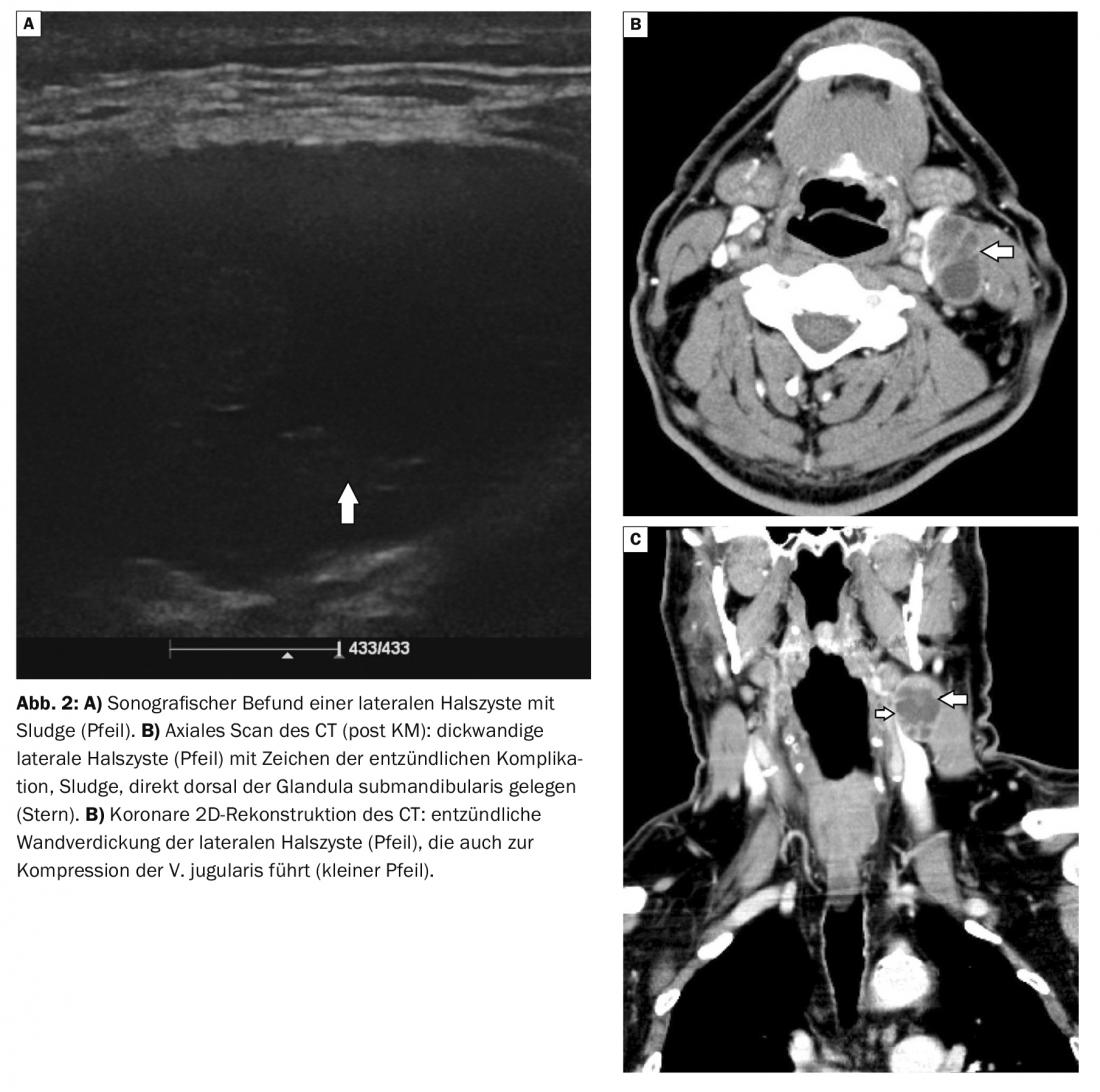

L’IRM révèle également une structure équivalente à celle d’un liquide dans les séquences correspondantes. Si la teneur en protéines du liquide est élevée, le signal de la séquence T1w peut être intermédiaire à hyperintensité, sinon hypointensité [5]. Comme pour le diagnostic par scanner, l’administration intraveineuse de produit de contraste entraîne une augmentation du signal de la paroi et, en cas de percée de l’inflammation, des tissus mous adjacents, en cas de suspicion de complication inflammatoire du kyste cervical.

Étude de cas

Le premier cas clinique montre, chez un patient de 41 ans, un kyste médian de la gorge (Fig. 1A à C) qui a entraîné, en l’espace de 6 mois, un gonflement croissant du larynx accompagné d’une sensation locale de pression et de bouchage.

Dans le cas 2, un homme de 62 ans s’est plaint en peu de temps de douleurs récurrentes et d’épisodes de fièvre avec un gonflement progressif dans la région du cou, caudalement à l’angle de la mâchoire gauche (fig. 2A à C). Les examens de laboratoire ont révélé des signes d’inflammation positifs. L’échographie primaire n’a révélé aucune autre modification inflammatoire, à l’exception d’un petit bourbier dans le kyste latéral du cou. Les clichés tomodensitométriques ont montré quelques jours plus tard un processus kystique à paroi épaisse sans infiltration de l’environnement, compatible avec un kyste latéral compliqué du cou.

Messages Take-Home

- Les kystes du cou sont des reliques embryonnaires des arcs branchiaux.

- Elles peuvent être localisées sur le cou de manière médiale ou latérale. Des kystes cervicaux bilatéraux peuvent parfois être observés.

- Le pic principal de l’âge se situe entre 20 et 40 ans.

- Si les kystes cervicaux sont asymptomatiques, un suivi par imagerie est justifié.

- La progression de la taille, les symptômes neurologiques ou fonctionnels, l’inflammation ou la fistule sont autant de raisons de procéder à une réhabilitation chirurgicale.

- L’imagerie est réalisée par échographie, par scanner ou par IRM.

Littérature :

- Thiel HJ : Anomalies et variations de normes. Modifications des tissus mous 5.2 : kyste cervical latéral. Éditions médicales allemandes. MTA Dialogue 2019 ; 20(3) : 14-16.

- Bocchialini G, et al. : Développement anormalement rapide d’une masse latérale du cou : diagnostic et traitement d’un kyste branchial clair. Un rapport de cas. Int J Surg Case Rep 2017 ; 41 : 383-386.

- Goff CJ, Allred C, Glade RS : Prise en charge actuelle des kystes branchiaux congénitaux, des sinus et des fistules. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2012 ; 20(6) : 533-539.

- Alyono JC, et al : Second brachial cleft anomaly with an ectopic tooth : a case report. Ear Nose Throat J 2014 ; 93(9) : E1-3.

- Burgener FA, Meyers SP, Tan RK, Zaunbauer W : Diagnostic différentiel en IRM. Stuttgart New York : Georg Thieme Verlag 2002 ; 248-249.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2022 ; 17(11) : 30-31