Le traitement des alcooliques est une tâche difficile. Des mesures de soutien psychosocial sont souvent mises en place, ce qui n’est pas toujours la seule voie à suivre compte tenu des progrès réalisés dans le domaine de la médication. Ces derniers temps, ce sont justement les nouveaux objectifs thérapeutiques tels que la réduction, plutôt que l’abstinence, de l’alcool qui se sont avérés efficaces et stables à long terme.

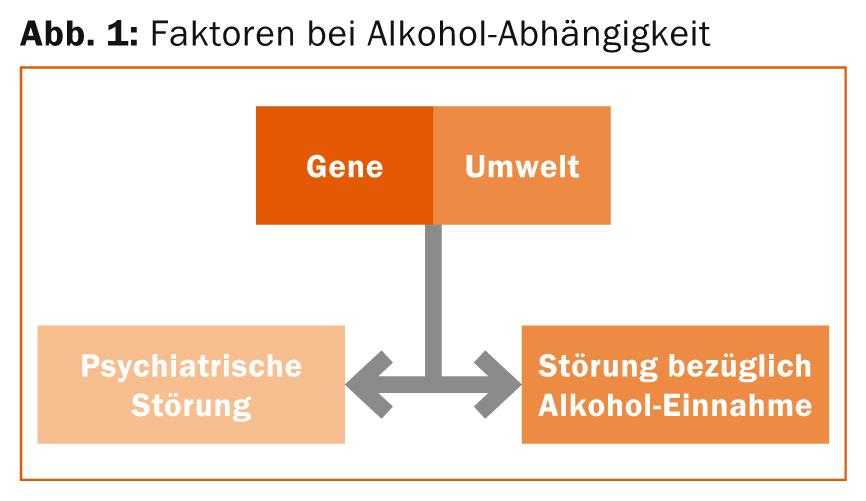

(ag) Selon le professeur Henri-Jean Aubin, Paris, les comorbidités et les troubles psychiatriques sont fréquents en cas de dépendance à l’alcool. Ces pathologies associées significatives sont principalement des troubles de l’humeur et de l’anxiété. On peut résumer les différents facteurs qui entrent en jeu dans la dépendance à l’alcool dans un graphique, comme le montre la figure 1 . Il est essentiel de noter que les flèches vont dans les deux sens, c’est-à-dire qu’un trouble alcoolique peut être influencé par un trouble psychiatrique, et vice versa. Il semble que la dépendance à l’alcool soit plus souvent associée à une comorbidité psychologique chez les femmes que chez les hommes, et que les troubles anxieux soient souvent associés à la dépendance à l’alcool.

“De nouvelles données non encore publiées montrent que dans un petit groupe de personnes dépendantes de l’alcool, dont certaines souffraient de troubles de l’humeur induits par l’alcool et d’épisodes dépressifs graves, les scores de dépression sur l’échelle de Hamilton avaient déjà diminué de manière significative après 8 à 15 jours de sevrage. Il est important de noter que le dernier traitement antidépresseur remonte à plus de deux semaines. Il semble donc qu’il soit possible de modifier l’humeur et l’anxiété à court terme lorsqu’on arrête de boire de l’alcool”, a expliqué le professeur Aubin.

Inversement, l’utilisation d’antidépresseurs chez les personnes alcoolodépendantes présentant une dépression comorbide est-elle également pertinente ? Une étude en double aveugle contrôlée par placebo réalisée en 2010 [1] a conclu que l’utilisation de la naltrexone, du placebo et de la sertraline, seuls ou en association, chez des patients alcoolodépendants déprimés a permis d’obtenir un taux d’abstinence plus élevé, une rechute plus tardive et moins d’effets secondaires graves que dans les autres groupes. En outre, la sertraline et la naltrexone ont permis d’éviter l’état dépressif à la fin du traitement dans de nombreux cas (83,3%).

En revanche, une méta-analyse ou une revue systématique antérieure [2] a résumé l’état actuel de la recherche en indiquant qu’il fallait davantage d’études sur l’utilisation des antidépresseurs dans la dépendance à l’alcool avec une dépression comorbide pour pouvoir tirer une conclusion sûre. Dans le cas des alcooliques sans dépression comorbide, l’utilisation d’antidépresseurs n’est pas justifiée selon les auteurs.

“Les directives du NICE sont donc les suivantes : elles recommandent aux personnes dépendantes de l’alcool et souffrant d’une dépression ou d’un trouble anxieux comorbide de s’attaquer d’abord à la prise d’alcool, car il est possible que cela améliore aussi de manière significative la dépression ou le trouble anxieux. Si ces symptômes persistent après trois à quatre semaines d’abstinence, il convient d’évaluer les symptômes et, le cas échéant, d’envisager un transfert ou un traitement pour le trouble spécifique”, explique le professeur Aubin. “En conclusion, même s’il existe quelques preuves que les antidépresseurs sont efficaces pour réduire les symptômes dépressifs chez les alcooliques déprimés, il est toujours plus judicieux, en cas de comorbidité, de traiter d’abord la dépendance à l’alcool, car cela peut conduire à une amélioration du trouble de l’humeur également”.

Pertinence clinique de la réduction de l’alcool

Jonathan Chick, West Linton, s’est demandé dans quelle mesure une réduction de la consommation d’alcool, plutôt qu’une abstinence complète, était pertinente sur le plan clinique. “La raison la plus souvent invoquée pour expliquer pourquoi les personnes qui auraient besoin d’un traitement n’en reçoivent pas est qu’elles ne sont pas prêtes à renoncer à la consommation”, a introduit le professeur Chick. De nombreuses personnes concernées préfèrent donc la réduction comme objectif thérapeutique plutôt que l’abstinence [3,4]. Il existe également des études montrant que la rémission non abstinente était associée à une meilleure qualité de vie globale après trois ans que la rémission abstinente [5]. Mann et al. [6] ont étudié plus en détail la question des effets pouvant être obtenus avec une réduction comme objectif thérapeutique. En effet, le nalméfène (modulateur des récepteurs opioïdes) a permis de réduire la consommation totale d’alcool après six mois par rapport au placebo (pris à la demande). De plus, l’amélioration des enzymes hépatiques était plus importante qu’avec le placebo. Van den Brink et al. [7] ont mesuré les effets les plus importants précisément dans le sous-groupe qui présentait un risque élevé confirmé de consommation d’alcool. Dans les études combinées de six mois de Mann et al. [6], Gual et al. [8] et François et al. [9], on a en outre constaté que le score MCS (Mental-Component-Summary) était à la fois significativement lié à la réduction de la consommation d’alcool et plus élevé sous nalméfène (par rapport au placebo). En d’autres termes, la composante mentale de la qualité de vie a pu être améliorée de manière significative après six mois grâce à la substance active.

Les effets secondaires les plus fréquents de la substance active dans les études ont été les nausées et les vertiges, la grande majorité d’entre eux étant légers à modérés, transitoires et survenant après la première dose (et non plus par la suite).

“En résumé, le risque de dommages liés à la consommation d’alcool peut être réduit chez certains patients sans qu’il soit nécessaire d’arrêter complètement la consommation. L’objectif de réduction est préféré par de nombreuses personnes concernées, il peut être aussi efficace que l’abstinence. Il est tout à fait possible de maintenir la réduction stable sur une longue période [10]. Le soutien psychosocial du patient peut également être intégré au concept thérapeutique en tant que mesure d’accompagnement. Le nalméfène (utilisé selon les besoins) permet de réduire les jours où l’on boit beaucoup et la consommation totale d’alcool. En ce qui concerne la pertinence clinique, la puissance de l’effet de la substance active était similaire à celle des traitements d’autres troubles mentaux”, a résumé le professeur Chick.

Mesures d’accompagnement psychosocial

William D. Dundon, MD, Las Vegas, a évoqué les mesures d’accompagnement psychosocial : “En principe, il s’agit de l’une des mesures les plus fréquentes en cas de dépendance à l’alcool, mais on oublie que la pharmacothérapie peut très bien compléter ce type de traitement. Mais elle dépend bien sûr de l’observance et du contexte dans lequel le médicament est pris. Il faut donc intégrer le soutien psychosocial dans la pharmacothérapie, par exemple sous la forme d’un entretien sur les objectifs possibles du traitement, les avantages, mais aussi les coûts ou les inconvénients de la substance active”.

Dans le cadre du programme de phase III sur le nalméfène, la méthode BRENDA a été utilisée, selon M. Dundon. Il s’agit d’un entretien psychosocial court, axé sur les médicaments, qui souligne par exemple l’importance de l’adhésion en travaillant sur le feedback positif. Cette mesure garantit que le soutien est constant et pas trop enveloppant. Selon Dundon, elle peut être apprise par les médecins avec relativement peu d’efforts et donne de bons résultats.

Source : “Alcohol-Dependence – From Disease to Tretament”, symposium satellite du 22e Congrès européen de psychiatrie, 1-4 mars 2014, Munich

Littérature :

- Pettinati HM, et al : Am J Psychiatry 2010 Jun ; 167(6) : 668-675. doi : 10.1176/appi.ajp.2009.08060852. Epub 2010 Mar 15.

- Torrens M, et al. : Drug Alcohol Depend 2005 Apr 4 ; 78(1) : 1-22. Epub 2004 Nov 11.

- Heather N, et al : Alcohol Alcohol 2010 Mar-Avr ; 45(2) : 128-135. doi : 10.1093/alcalc/agp096.

- Hodgins DC, et al : Addict Behav 1997 Mar-Avr ; 22(2) : 247-255.

- Dawson DA, et al : Alcohol Alcohol 2009 Jan-Feb ; 44(1) : 84-92. doi : 10.1093/alcalc/agn094. Epub 2008 Nov 28.

- Mann K, et al : Biol Psychiatry 2013 Apr 15 ; 73(8) : 706-713. doi : 10.1016/j.biopsych.2012.10.020. Epub 2012 Dec 11.

- van den Brink W, et al : Alcohol Alcohol 2013 Sep-Oct ; 48(5) : 570-578. doi : 10.1093/alcalc/agt061. Epub 2013 Jul 19.

- Gual A, et al : Eur Neuropsychopharmacol 2013 Nov ; 23(11) : 1432-1442. doi : 10.1016/j.euroneuro.2013.02.006. Epub 2013 Apr 3.

- François, et al. : Poster présenté à ISPOR 2013.

- van den Brink W, et al. : J Psychopharmacol 2014 Mar 26. [Epub ahead of print].

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2014 ; 12(3) : 39-41