Traitement de la maladie avec lutte simultanée contre les “ennemis” de la plaie – les bactéries et leurs interactions avec l’hôte jouent un rôle particulier. Une bonne relation avec le médecin généraliste contribue à la guérison.

Il y a encore 15 ans, les plaies chroniques étaient le lot des patients qui remplissaient les cabinets médicaux par leur présence fréquente. Ces dernières années, un changement de paradigme a eu lieu. Alors qu’à l’époque, les experts en plaies étaient une “espèce rare” qui regardait de haut les “médecins généralistes qui ne se doutaient de rien” et ne considéraient comme leurs égaux que des chirurgiens triés sur le volet, les “ambulances de plaies” ont depuis poussé comme des champignons dans les cliniques et dans le secteur privé. Le moteur est l’industrie. Il existe désormais de précieuses formations continues pour le “médecin de base”, de sorte que le traitement moderne des plaies a également fait son entrée en dehors de ces chambres confinées. La population vieillit et le traitement représente un facteur économique non négligeable. Enfin, la recherche scientifique a contribué à transformer les mesures purement infirmières primaires en une médecine fondée, responsable et efficace.

Causes

Les plaies chroniques dans la pratique de la médecine générale ont généralement une origine vasculaire (dans le cadre d’une insuffisance veineuse chronique, d’une maladie artérielle occlusive périphérique ou, assez souvent, d’une combinaison des deux) (Fig. 1 et 2). Les complications vasculaires surviennent souvent au cours d’un diabète sucré. Les autres causes sont les immunosuppresseurs, les maladies tumorales, la malnutrition, les maladies neurologiques ou les maladies générales de la peau et du tissu conjonctif.

Approche stratégique

Le diagnostic est le point de départ de tout traitement. Connaître la cause d’une plaie est essentiel pour le traitement et le pronostic. Les causes vasculaires sont mises en évidence par Doppler ou angiographie. Les plaies de longue durée nécessitent une biopsie (de même en cas de suspicion de maladie auto-immune). Le pyoderma gangränosum est un cas particulier. La cause de cette maladie n’est pas encore connue avec certitude et il s’agit toujours d’un diagnostic clinique. C’est un caméléon parmi les blessures – il faut s’en souvenir. Le traitement du pyoderma gangrenosum se fait avec des stéroïdes et tout débridement est à proscrire, contrairement au traitement de toutes les autres plaies.

Pourquoi une plaie devient-elle chronique ?

Même avec un diagnostic minutieux, un traitement ciblé de la maladie sous-jacente et une thérapie conforme aux directives du traitement moderne des plaies, la plaie progresse, ce qui peut désespérer le patient et le médecin.

La plaie est un microcosme. Elle n’est pas stérile, elle ne doit pas l’être. L’équilibre des bactéries qui s’y trouvent ne pose pas de problèmes majeurs. Cependant, la composition de la flore bactérienne change avec le temps. Alors qu’il s’agissait pour l’instant surtout d’aérobies, les anaérobies prennent de plus en plus le dessus à partir des couches profondes moins bien perfusées. Les bactéries se regroupent comme elles le font dans toutes les couches limites, que ce soit dans une plaie, sur une endoprothèse ou dans notre machine à café. Ils forment un consortium qui se recouvre d’une couche de polysaccharides – ce que l’on appelle le biofilm, qui est difficile à attaquer. En fin de compte, ils communiquent lorsqu’ils souhaitent rompre le film. Ils ont donc une longueur d’avance sur nous. Il en résulte une libération de bactéries et de leurs toxines. Cela provoque l’apparition de granulocytes neutrophiles. Ils provoquent une libération de cytokines pro-inflammatoires et d’enzymes, ainsi qu’une augmentation de la sécrétion de protéases. Il existe un déséquilibre entre ces facteurs, ce qui entraîne une destruction au bord de la plaie des tissus qui sont en fait encore sains. Le pH basique dans la plaie est un “climat de bien-être” pour les bactéries. Ils peuvent ainsi produire des enzymes propres aux bactéries, qui provoquent à leur tour la destruction des tissus de l’hôte.

Que peut-on faire pour y remédier ?

En aucun cas, les antibiotiques locaux ne conviennent, car ils n’éliminent qu’une partie des bactéries. Un déséquilibre se produit, de sorte qu’une bactérie prend le dessus et déclenche une infection. En cas d’infection, une antibiothérapie systémique est indiquée. En cas d’infection simple, le cotrimoxazole suffit empiriquement, mais le prélèvement d’un écouvillon est recommandé auparavant. En cas d’infections plus graves, comme l’érysipèle, il faut commencer plus largement par l’amoxicilline/acide clavulanique.

L’élimination locale des bactéries se fait efficacement avec un antiseptique. Mais avant cela, il est essentiel de procéder à un débridement mécanique. La couche de bactéries, de fibrine et de nécrose doit être éliminée. Cela peut très bien se faire avec une curette annulaire (Fig. 3). Une anesthésie locale est recommandée. Emla® a un temps d’action d’une heure. Avec Xylocain® Gel 2%, une anesthésie suffisante est obtenue en 15 minutes. De plus, le gel ramollit encore la couche de la plaie, ce qui facilite le débridement. Les deux doivent être recouverts d’un film plastique.

Antisepsie des plaies

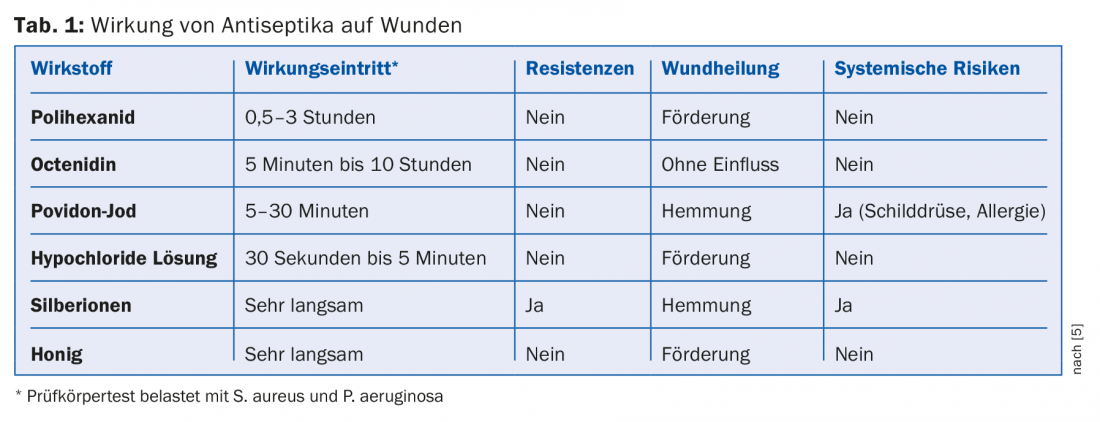

Les références [4] et [5] en donnent un aperçu. Tous les antiseptiques ne conviennent pas. Les antiseptiques iodés, qui ont leur place dans le traitement des plaies aiguës, ne doivent pas être utilisés en raison de leur cytotoxicité. Pour les plaies chroniques, l’efficacité sur les bactéries gram-positives et gram-négatives est au premier plan, ainsi que la compatibilité avec les tissus. Les solutions de Ringer ou de NaCl seules ne sont pas capables de “casser” un biofilm. Le cabinet médical dispose souvent d’Octenisept®. L’effet se fait sentir en quelques minutes. Cependant, l’irrigation est interdite, en particulier dans les canaux de fistule, car elle est toxique et peut entraîner de graves nécroses. Il convient également de mettre en garde contre les rinçages sous pression [6].

Le polihexanide (Prontosan®) est également très efficace contre le biofilm. En outre, il favorise la cicatrisation des plaies en augmentant la néoangiogenèse. Cependant, il faut au moins 30 minutes pour obtenir un effet complet, il est donc utile d’humidifier un pansement avec du polihexanide.

Les solutions hypochloriques (OCl), qui ne sont pas toxiques et qui combattent non seulement les bactéries mais aussi les spores, les aspergilles et les virus enveloppés, sont très efficaces. Le début de l’action est plus rapide et plus efficace qu’avec les antiseptiques précédemment cités. Il est également possible d’appliquer du OCl avec le matériel de pansement.

Le miel a un fort pouvoir antiseptique et stimule la cicatrisation des plaies. Seul le miel médical peut être utilisé (en raison du botulisme). Chez certains patients, il provoque une douleur de type brûlure, qui s’estompe toutefois au bout d’un moment.

L’argent fait l’objet d’évaluations contradictoires. Il détruit la paroi cellulaire des bactéries et est donc bactéricide. Mais une partie est toujours dissoute dans les tissus et donc dans le corps, et elle est considérée comme toxique. L’un des avantages de l’argent, du miel et de la solution OCl est qu’ils fixent les odeurs.

Le peroxyde d’hydrogène reste un produit populaire, dont on pense qu’il a des propriétés antiseptiques. Cependant, il est immédiatement inactivé par les peroxydases de l’organisme et a également un effet inhibiteur sur la prolifération des fibroblastes, tout en laissant les bactéries intactes.

Le tableau 1 résume à nouveau l’effet des antiseptiques sur les plaies.

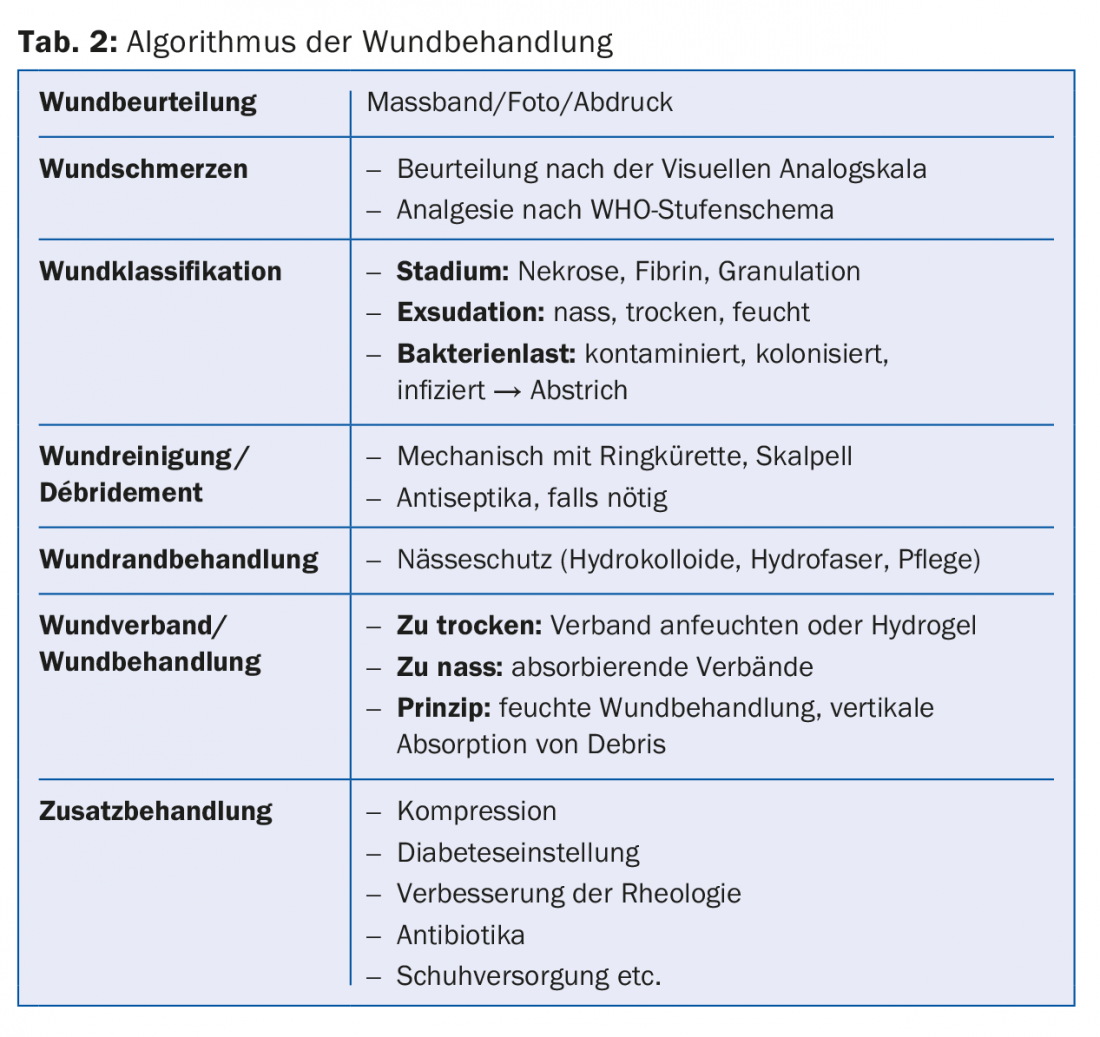

La question de l’association

On a l’impression de trouver une infinité de matériaux différents sur le marché. Si l’on se rappelle le principe des pansements, ils ont tous un point commun : l’absorption est verticale, de sorte que les débris ne sont plus séparés de la plaie s’ils sont pris dans le pansement. Les associations se distinguent principalement par leur capacité d’accueil. Selon le degré de sécheresse ou d’exsudation, il faut une semi-occlusion avec une faible capacité d’évaporation ou une absorption plus importante. En outre, il est important de tamponner les cavités des plaies, par exemple avec un alginate. Sinon, tous les pansements peuvent être appliqués directement sur la plaie. Il est recommandé de laisser le pansement en place aussi longtemps que la capacité du pansement le permet. Si une plaie doit être contrôlée quotidiennement, on peut également la panser avec de la gaze (également humidifiée avec les antiseptiques mentionnés). Le tableau 2 présente un algorithme de traitement des plaies.

Et puis aussi…

Il est important de prendre des mesures adjuvantes telles que la compression, la reperfusion, l’ajustement du diabète, le traitement de la douleur, la nutrition, c’est-à-dire de créer les conditions optimales pour la cicatrisation.

Messages Take-Home

- Le traitement de la maladie s’accompagne d’une lutte contre les “ennemis” de la plaie. Les bactéries et leurs interactions avec l’hôte jouent un rôle particulier. La réduction mécanique de la charge biologique, associée à un antiseptique approprié, est déterminante.

- Pour le patient, l’intégration dans un tissu social (médecin, famille et autres institutions de soins comme Spitex) est en outre très importante.

- Le patient est également un décideur en soi et devrait participer activement au processus (“patient empowerment”), qui requiert de la patience et une bonne observance de la voie définie en commun [1–3]. La passivité est un facteur paralysant. La confiance dans la relation avec le médecin généraliste contribuera à la guérison.

Littérature :

- Antonovsky A : Salutogenèse. La démystification de la santé. Éditions Dgvt 1997.

- Buchheim T : Le patient responsable – cinq thèses du point de vue du consommateur normal. Symposium de la Fondation Konrad Adenauer. 2005.

- Dietrich A : Le patient moderne – menace ou promesse. Patient Education and Counseling 2007 ; 67(3) : 279-285.

- Kramer A : Antisepsie des plaies : preuves, indications, choix des agents et perspectives. Ars Medici 2016 ; 9 : 419-426.

- Kramer A, et al : Les antiseptiques pour les plaies aujourd’hui – une vue d’ensemble. In : Willy C (éd.) : Antiseptiques en chirurgie – mise à jour 2013. Lindqvist 2013 ; 85-111.

- Gremingera M, et al. : De la blessure mineure à la perte partielle de fonction : à propos de l’utilisation inappropriée d’Octenisept® en cas de blessure à la main. Swiss Medical Forum 2016 ; 16(32) : 642-644.

Littérature complémentaire :

- Davies E : Le miel dans le traitement des plaies : Aspects théoriques et pratiques pour l’utilisation dans la gestion moderne des plaies. Mémoire de spécialité. Vienne 2006.

- Ott K, et al. : Manuel des plaies de l’Hôpital cantonal de Lucerne Wolhusen/Sursee. 3ème édition révisée. 2011.

- Knuf A : Promouvoir l’empowerment – exemple de la psychiatrie. Managed Care 2003 7 ; 17-19.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2017 ; 12(10) : 8-11

DERMATOLOGIE PRATIQUE 2018 ; 28(1) : 11-14