Rapport de cas : Un patient de 50 ans a été diagnostiqué en 2011 avec un cavernome de près de 2 cm dans la région du pons après des troubles passagers de la sensibilité du côté droit du visage. Les contrôles de l’évolution ont montré des conditions stables. En juin 2015, des troubles de la sensibilité sont réapparus et ont presque totalement régressé au bout d’une semaine. L’IRM a montré une légère progression de la taille du cavernome.

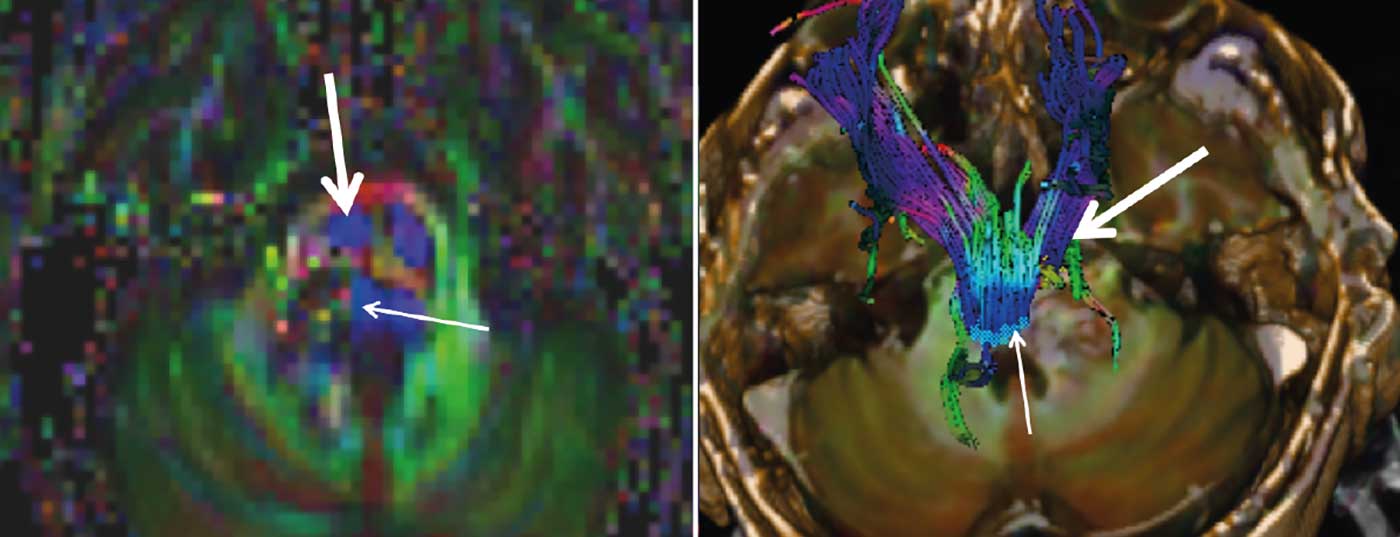

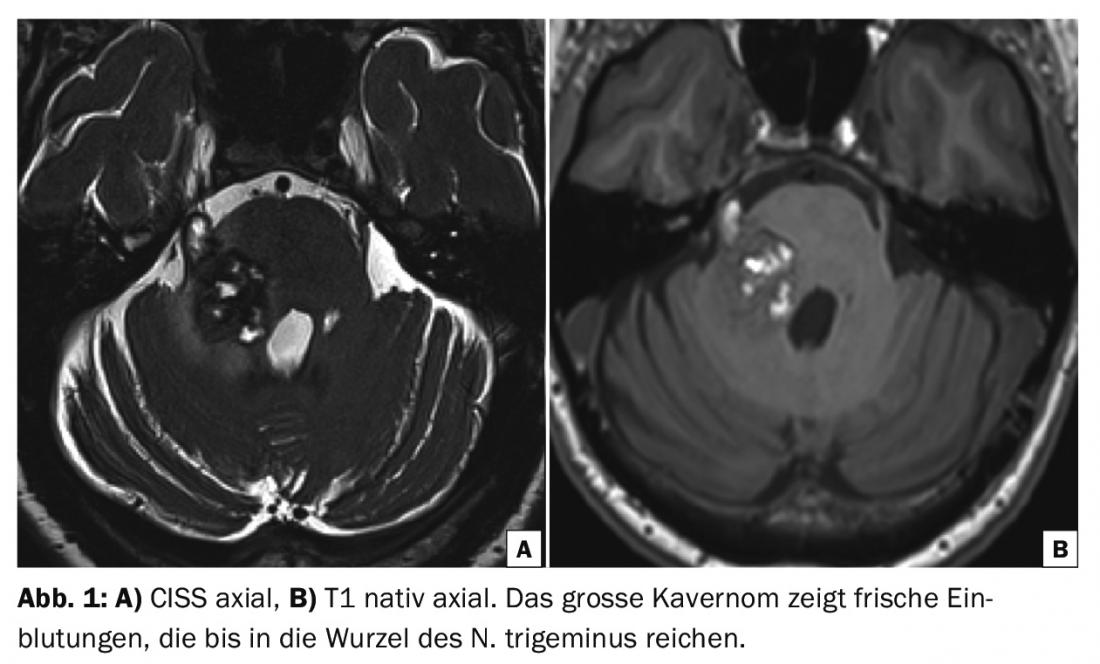

Une semaine plus tard, il a présenté une hyesthésie sévère de la quasi-totalité du côté droit du visage et, peu après, une paralysie faciale droite, des troubles de l’équilibre, un vertige, des vomissements et une légère hémiparésie gauche. L’IRM a montré une augmentation significative de la taille du cavernome dans le cadre d’une hémorragie (Fig. 1) .

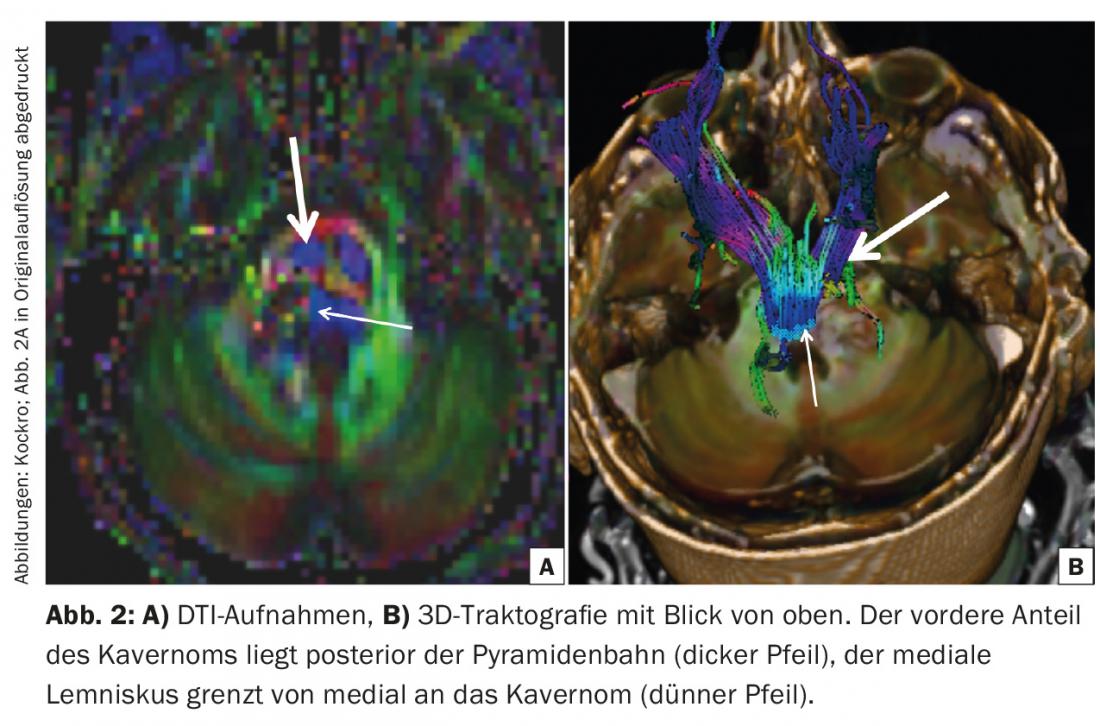

L’indication d’une intervention neurochirurgicale a été posée. La tractographie DTI préopératoire a montré les tractus corticospinaux droit et gauche avant le cavernome. Le lemniscate médial (Fig. 2) était refoulé vers le médial. Le cavernome se dessinait dans la région du pons droit, entre la zone d’entrée du nerf trijumeau droit et le noyau du nerf facial/vésibulocochléaire. Une hémorragie récente s’étendait jusqu’au bulbe proximal du nerf trijumeau.

L’accès chirurgical a été choisi par une entrée dans le tronc cérébral au niveau du brachium pontis, environ 8 mm en arrière et 4 mm en dessous du point d’entrée du nerf trijumeau droit. A cet endroit, le saignement du cavernome a presque atteint la surface du tronc cérébral. La craniotomie était située à droite, en rétrosigmoïde, dans l’angle du sinus transversal et du sinus sigmoïde. En peropératoire, le sillon horizontal cérébelleux droit a d’abord été disséqué afin d’exposer la zone cible au niveau du brachium pontis. Une incision horizontale parallèle au trajet des fibres du brachium a permis d’aspirer le saignement puis d’atteindre le cavernome situé plus en profondeur. Presque sans traction sur le tronc cérébral, l’endoscope a permis de détacher et d’enlever l’ensemble du cavernome du tronc cérébral.

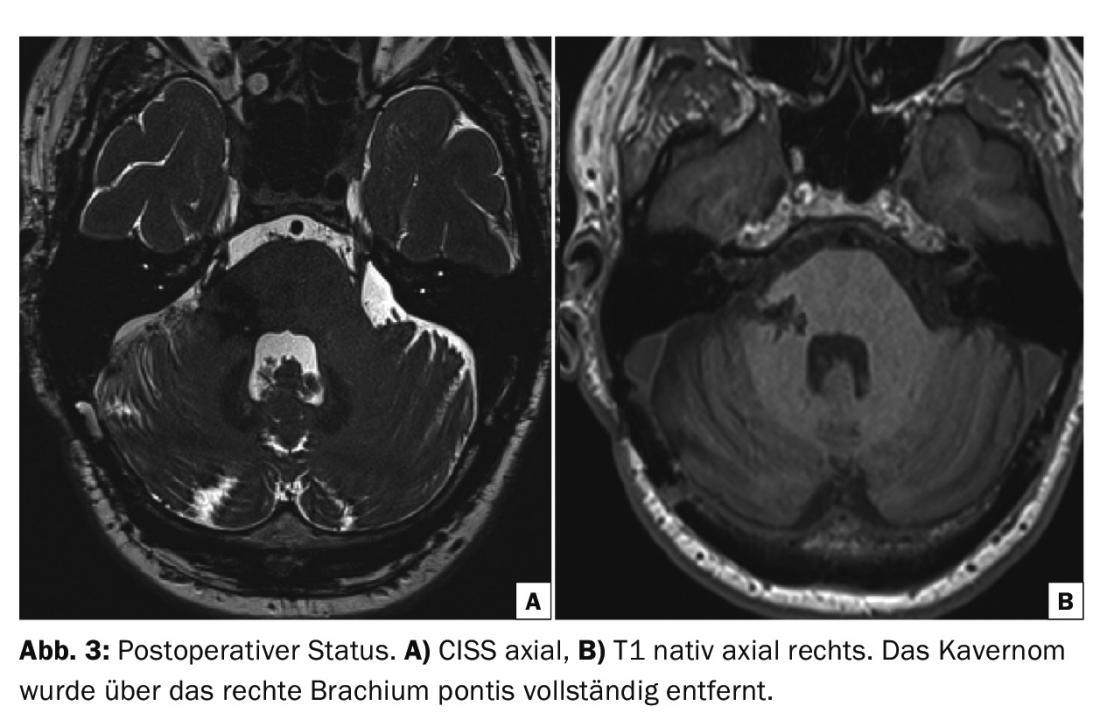

L’évolution postopératoire a été normale et le patient a quitté l’hôpital le neuvième jour postopératoire pour une clinique de rééducation neurologique. Trois mois après l’opération, hormis une légère hypoesthésie trigéminale partielle, il n’y avait pas de déficit neurologique et le patient avait déjà repris le travail. L’IRM a montré que le cavernome avait été entièrement retiré et que le tronc cérébral était normal (Fig. 3).

Discussion : Les cavernomes sont des malformations vasculaires constituées de cavernes veineuses à paroi fine, contiguës directement ou séparées par un tissu conjonctif fin. Il n’y a pas d’afflux artériel direct, mais les carvernomes sont hémodynamiquement caractérisés par un flux sanguin veineux lent avec des thromboses intraluminales partielles. Les hémorragies intra- ou extra-lésionnelles d’âges divers contribuent à une morphologie caverneuse variée et les processus de résorption entraînent souvent des dépôts d’hémosidérine à l’intérieur et à l’extérieur de la lésion. Une veine dilatée (DVA, “deep veinous anomaly”) est souvent associée à la lésion. La taille des cavernomes peut varier de quelques millimètres à plusieurs centimètres et, en peropératoire, l’image typique en forme de mûre des cavernes lobulées rouge foncé apparaît.

Depuis l’ère de l’IRM, les cavernomes cérébraux sont de plus en plus souvent diagnostiqués. Leur prévalence est estimée à 0,4-0,5% de la population [1] et ils sont à la fois sporadiques et occasionnellement familiaux. En IRM, les cavernomes apparaissent comme des structures arrondies bien délimitées qui, sur les clichés pondérés en T2, présentent souvent une zone centrale d’intensité de signal mixte, correspondant à des hémorragies d’âges différents, entourée d’un anneau d’intensité de signal réduite, correspondant à des dépôts d’hémosidérine. Au scanner natif, les cavernomes présentent souvent une hyperintensité hétérogène nodulaire avec un faible rehaussement variable du contraste. Occasionnellement, de légères calcifications en forme de points ou d’écailles apparaissent. En cas d’hémorragie aiguë, le scanner ne permet souvent pas d’affirmer que le cavernome est la cause de l’hémorragie.

Le tableau clinique des cavernomes cérébraux est déterminé d’une part par leur localisation et d’autre part par les saignements. La gamme s’étend donc d’une évolution asymptomatique à des crises d’épilepsie ou à des déficits focaux graves après des hémorragies dans des zones éloquentes.

Les cavernomes du tronc cérébral se caractérisent souvent par une symptomatologie neurologique d’apparition rapide en raison de leur localisation au milieu de voies neuronales et de noyaux très proches les uns des autres. Si de petites hémorragies se produisent à plusieurs reprises au sein de la lésion, les cavernomes s’agrandissent comme des ballons et les structures environnantes sont refoulées et comprimées. La pression sur les vaisseaux intrinsèques du tronc cérébral augmente le risque d’insuffisance de perfusion régionale. La probabilité de saignement des cavernomes a fait l’objet de nombreuses études. Pour les cavernomes supratentoriels, les données vont de 0,25 à 2,6% par an [1–3], les cavernomes du tronc cérébral montrent un risque accru avec jusqu’à 7% de probabilité annuelle de saignement pour les cavernomes symptomatiques [4].

La prise en charge thérapeutique des cavernomes du tronc cérébral est influencée par la mise en balance de plusieurs facteurs. En général, les cavernomes asymptomatiques diagnostiqués par hasard ne nécessitent pas d’intervention neurochirurgicale et sont observés par IRM. En revanche, tout cavernome saigné et devenu symptomatique représente un risque et, compte tenu de l’augmentation statistique de la probabilité de nouveaux saignements, l’exérèse microchirurgicale doit être envisagée comme une option thérapeutique. Cela est particulièrement vrai en cas d’hémorragies récurrentes et de détérioration neurologique progressive. La relation entre la position du cavernome et la surface du tronc cérébral ainsi que la position des noyaux des nerfs crâniens et des voies neuronales est directement liée à l’accessibilité chirurgicale et au profil de risque individuel d’une opération. C’est pourquoi ces faits jouent également un rôle dans l’évaluation d’une indication chirurgicale.

Le succès d’une opération dépend essentiellement de sa préparation. Outre la compréhension anatomique de l’architecture du tronc cérébral et de ses structures environnantes, c’est principalement l’imagerie IRM qui permet de préciser la planification d’un corridor chirurgical [5]. Bien que la compression des tissus due à l’hypertrophie et au gonflement rende la visualisation difficile, il est généralement possible de visualiser le tractus corticospinal et le lemnisque médian à l’aide de séquences DTI (Diffusion Tensor Imaging) et de la tractographie basée sur ces séquences. Des techniques à haute résolution permettent de visualiser les noyaux des nerfs crâniens. Cette information permet de définir le meilleur accès chirurgical possible au cavernome, la planification commençant par déterminer les voies possibles de moindre risque en partant du cavernome vers l’extérieur, puis en adaptant le corridor proximal. La zone d’entrée dans le tronc cérébral tient notamment compte du trajet des nerfs crâniens sortants et de leurs noyaux, des vaisseaux à la surface du tronc cérébral et enfin de la morphologie du cavernome lui-même – toujours dans l’optique d’une accessibilité microchirurgicale de tous les espaces du cavernome sans dommage collatéral. L’objectif est de préparer soigneusement le long de la surface du cavernome et de l’enlever complètement.

Littérature :

- Engelmann R, et al : Epidémiologie et histoire naturelle des malformations caverneuses. In : Rigamonti D (éd.) : Malformations caverneuses du système nerveux. Cambridge University Press 2011 ; 9-14.

- Del Curling O, et al : An analysis oft he natural history of cavernous angiomas. J Neurosurgery 1991 ; 75 : 702-708.

- Kndziolka D, Lunsford LD, Kestle JR : The natural history of cerebral cavernous malformations. J Neurosurgery 1995 ; 83 : 820-824.

- Mathiesen T, et al : Cavernomas profonds et cérébraux : une série consécutive de 8 ans. J Neurosurgery 2003 ; 99 : 31-37.

- Bertalanffy H, et al : Résection des malformations caverneuses du système cérébral. In : Rigamonti D (éd.) : Malformations caverneuses du système nerveux. Cambridge University Press 2011 ; 143-160.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2016 ; 14(2) : 34-35