La formation de métastases cérébrales est une évolution redoutée, en particulier dans le cas du cancer du poumon. De plus, l’accent est de plus en plus mis sur les différences entre les sexes en médecine. Dans le cas du myélome multiple, il existe également des variables qui peuvent influencer la réponse immunitaire. En outre, des recherches sont menées sur des biomarqueurs dans toutes les entités afin de mieux prédire la réponse à l’immunothérapie, par exemple, et d’adapter la gestion du traitement en conséquence. Les dernières découvertes dans ces domaines ont été récemment présentées.

Plusieurs études ont montré que le sexe est une variable biologique qui influence la réponse immunitaire dans différents types de tumeurs solides ; cependant, peu d’informations sont disponibles pour les hémopathies malignes. Un travail a analysé plus en détail les différences de composition des cellules immunitaires et de réponse immunitaire entre les sexes dans le myélome multiple [1]. Pour ce faire, une étude de biologie assistée par ordinateur a été réalisée à partir de données transcriptomiques obtenues par ponction de moelle osseuse chez des patients non traités atteints de myélome multiple dans le cadre du protocole MMRF-COMMPASS. Au total, 451 patients de sexe masculin et 313 de sexe féminin ont été inclus. Un enrichissement en cellules dendritiques activées et en cellules NK activées a été observé dans les échantillons des patients de sexe féminin. En revanche, un enrichissement en monocytes et en macrophages M1 a été observé chez les patients de sexe masculin. L’analyse GSEA a révélé une surrégulation de la dégranulation des cellules tueuses naturelles, une régulation positive de la voie de signalisation médiée par l’interféron de type I et une régulation de la prolifération des cellules tueuses naturelles.

Prévoir la progression de la maladie

L’objectif d’une étude était d’appliquer des modèles d’apprentissage automatique (ML) aux données de patients atteints de myélome multiple (MM) afin d’évaluer si les modèles ML pouvaient identifier des caractéristiques à haut risque associées à une progression plus rapide de la maladie [2]. Pour ce faire, les données de 15931 patients atteints de MM en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie ont été extraites d’Oncology Dynamics (OD), une grande enquête transversale qui recueille des données au niveau des patients traités via un panel de cancérologues. Les analyses portent sur des ensembles de données couvrant six années (2017-2022). La survie sans progression (PFS) a été mesurée comme le temps écoulé entre le début du traitement et le moment de la progression. Les données sous-jacentes comprenaient le régime de traitement, la ligne de traitement (LOT), le statut ECOG, l’éligibilité à une transplantation de cellules souches (SCT), le stade Durie-Salmon, le risque cytogénétique, l’âge et le sexe. Des modèles de survie basés sur l’apprentissage automatique ont été utilisés pour prédire les résultats. En outre, des valeurs de Shapley ont été calculées afin d’évaluer la prise de décision du modèle et d’identifier les principaux moteurs de risque.

Les données ont été divisées en données de formation (80%) et données de test (20%). Le résultat du modèle était le score de risque ML dérivé : un score de risque plus élevé était associé à une PFS plus courte. La performance du modèle était bonne. Les données montrent qu’un taux de LOT plus élevé et le fait que les patients ne soient pas éligibles pour une SZT sont associés à un risque accru de progression de la maladie. LOT, ECOG asymptomatique et certains régimes médicamenteux (par ex. lénalidomide ou dexaméthasone/lénalidomide) sont en revanche associés à une PFS plus longue.

Les lymphocytes infiltrant les tumeurs comme biomarqueurs

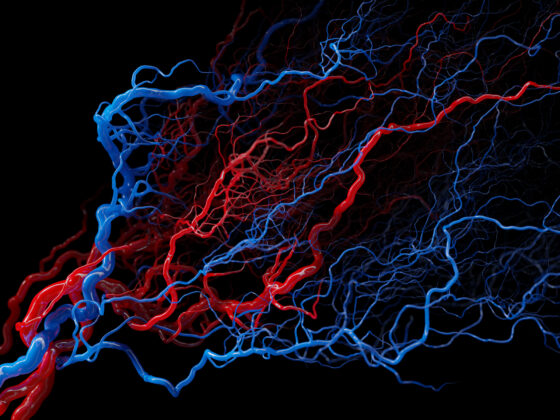

Les lymphocytes infiltrant les tumeurs (TIL) sont une population mixte de cellules immunitaires qui pénètrent dans le microenvironnement tumoral (TME) et jouent un rôle crucial dans la détection et la lutte contre les cellules cancéreuses. La présence, la localisation et la composition des TIL peuvent être utilisées comme biomarqueurs pour prédire le succès clinique et la réponse à l’immunothérapie dans différents types de cancer. L’objectif d’une étude était d’analyser la corrélation entre la présence de TIL et l’expression des gènes dans différents types de cancer [3]. 1003 patients atteints de 39 types de cancer différents ont été inclus. Les TIL ont été évalués avec succès chez 922 patients (91,9%). La médiane (m) des %TILs était de 5%. Les types de cancer présentant des %TIL plus élevés étaient le carcinome duodénal, le carcinome de la tête et du cou et le carcinome du col de l’utérus. Les %TILs étaient plus élevés dans les échantillons de tumeurs primaires que dans les échantillons métastatiques. Des différences significatives ont également été observées selon le site de la métastase : m=8% dans les ganglions lymphatiques vs m=7,5% dans les poumons vs m=3% dans le foie. Une analyse SAM quantitative a identifié 31 gènes qui étaient significativement régulés à la hausse dans les tumeurs présentant un pourcentage plus élevé de TIL. Parmi les dix gènes les plus fortement régulés, neuf étaient des gènes immunologiques (c’est-à-dire CD8, PDCD1 et CD19) et le gène restant MYC. Cependant, la corrélation entre les TIL et les immunoglobulines était modérée.

Congrès : ESMO 2023

Littérature :

- de los Angeles Clavo M, et al : Microenvironment immune differences between sexes in multiple myeloma. 84P. 22.10.2023. Congrès ESMO 2023.

- Pleguezuelo Witte ML, et al. : Progression -free survival prediction of multiple myeloma patients in five European countries using machine learning models. 844P. 23.10.2023. Congrès ESMO 2023.

- Segui Solis E, et al. : Lymphocites infiltrant les tumeurs et expression génétique à travers de multiples types de cancer : A translational analysis from the SOLTI-1904-ACROPOLI study. 2246P. 21.10.2023. Congrès ESMO 2023.

InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2023 ; 11(6) : 20 (publié le 16.12.23, ahead of print)